Studien und Studienergebnisse 2022

Springen und stampfen für starke Knochen

Impact-Training bei Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom, deren Skelett aufgrund der Knochenmarkkrebserkrankung immer poröser wird.

Sie stampfen, hüpfen, springen, bis die Wände wackeln. Das sogenannte Impact-Training, das die neue Studiengruppe von Franziska Jundt, Leiterin des Zentrums für das Myelom im Zentrum für Seltene Erkrankungen Nordbayern (ZESE), durchführt, hat es in sich. Zweimal pro Woche trainieren zwölf Männer und Frauen 30 Minuten lang unter medizinischer Anleitung in der Physiotherapie am UKW und einmal zuhause. In der Kontrollgruppe der Studie „Machbarkeit vom Impact-Training bei Patienten mit Multiplem Myelom (MIMM)“ geht es wesentlich entspannter zu. Hier erhalten acht Personen ein Entspannungstraining. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit: das Multiple Myelom.

Bei der Knochenmarkskrebserkrankung infiltrieren die Tumorzellen das Skelett und zersetzen die Knochen. Selbst wenn die Tumorzellen abgeräumt wurden, haben die Betroffenen weiter Löcher im Knochen. Diese führen zu zahlreichen schmerzhaften Frakturen. 80 Prozent der Myelom-Patientinnen und -Patienten leiden unter Knochenschmerzen und -frakturen.

Studien haben gezeigt, dass sich diese Art von Krafttraining positiv auf die Knochendichte auswirkt, zum Beispiel bei Osteoporose und Prostatakrebs. Franziska Jundt vermutet, dass sich die durch das Springen und Stampfen verbundene Stimulation des muskuloskelettalen Systems die Knochendichte erhöht, die Mobilität der Myelom-Patientinnen und Patienten verbessert und schließlich auch Frakturen vorgebeugt wird. Daher prüft sie nun in einer Machbarkeitsstudie, ob dieses Impact-Training, das in Zusammenarbeit mit Freerk Baumann, Professor für onkologische Bewegungswissenschaften an der Uniklinik Köln, entwickelt wurde, auch ihren Patientinnen und Patienten zugemutet werden kann.

Das Projekt, das im Rahmen des Comprehensive Cancer Center Mainfranken realisiert wird, zeigt einmal mehr die interdisziplinäre Expertise und Zusammenarbeit, die sowohl die Erforschung als auch die Behandlung des Multiplen Myeloms erfordert und in Würzburg hervorragend funktioniert. Allein am Training sind neben der Hämatologie und Onkologie die Radiologie beteiligt, die Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus, wo geprüft wird, ob das Skelett der Teilnehmenden überhaupt stark genug für das Sprung- und Stampftraining ist, und das Institut für Sportwissenschaften an der Universität Würzburg.

Wie verändern sich Myelomzellen durch die Therapie?

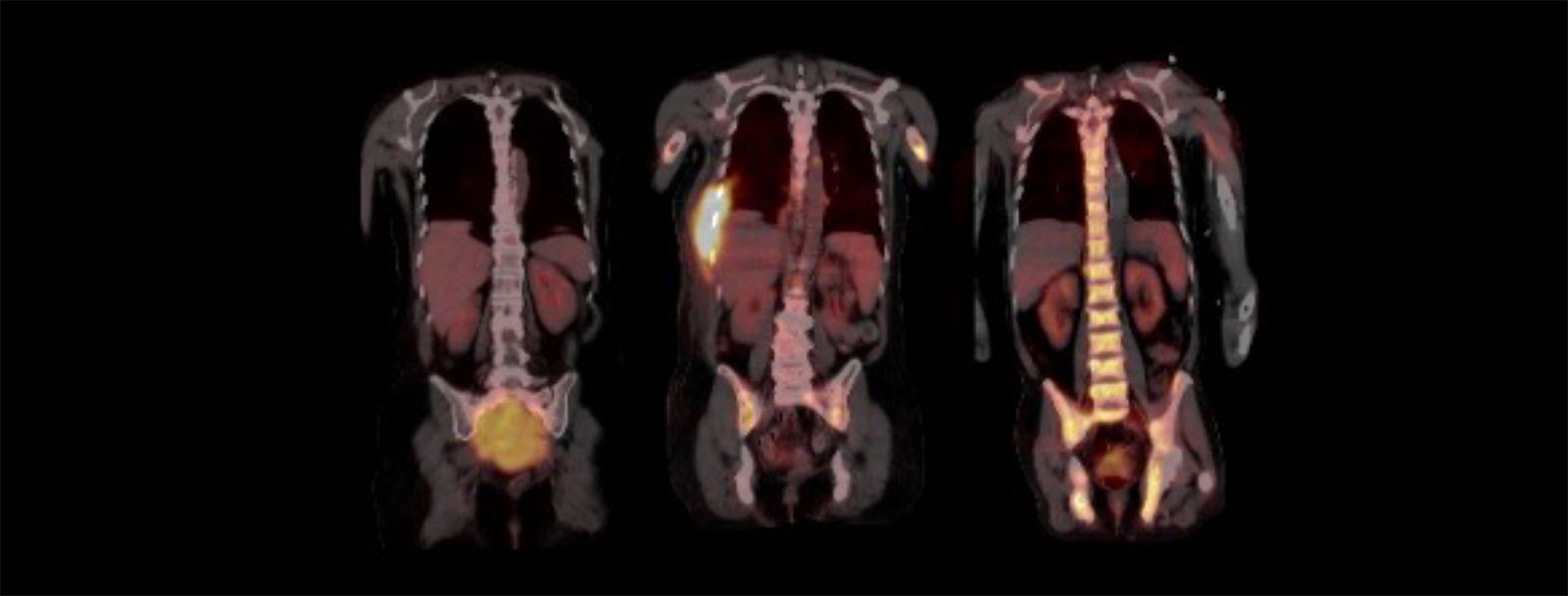

Zusätzlich zu den üblichen Knochenmarkproben aus dem Becken wurden für die Analyse der Myelomzellen bildgebende Verfahren wie hier die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) genutzt, um gezielt Proben aus den Tumorherden zu nehmen.

Einen Rückfall müssen leider alle Betroffenen, die an einem Multiplen Myelom erkrankt sind, fürchten. Doch welche Tumorzellen überleben eine Chemotherapie? Woher kommt das Rezidiv? Privatdozent Dr. Leo Rasche vom UKW und Dr. Niels Weinhold vom Universitätsklinikum Heidelberg haben mit ihren Arbeitsgruppen zentrale Evolutionsmechanismen beim Multiplen Myelom entschlüsselt und im Fachjournal Nature Communications publiziert (https://doi.org/10.1038/s41467-022-32145-y).

Sie haben drei Muster der Tumor-Evolution entdeckt: Es gibt diejenigen, die in der klinischen Bildgebung zum Zeitpunkt der Erstdiagnose eine gleichmäßige Verteilung der Erkrankung im Knochenmark gezeigt und gut auf die Chemotherapie angesprochen haben. Status MRD-negativ: Minimale Resterkrankung (MRD) nicht vorhanden. Keine Tumorzelle auffindbar. Doch nach zehnjähriger Remission erfolgt ein Rückfall. Gefunden wurde nur ein einzelner Tumorklon. Das heißt, eine einzige resistente Zelle war jahrelang in einem Schlafzustand, wacht auf und führt zum Rezidiv. Auch wenn beim Rezidiv nicht dieselben Tumorzellen (Klone) gefunden wurden wie bei der Erstdiagnose der fokalen Läsion, der Verwandtschaftsgrad ist sehr eng.

Dann gibt es die Gruppe, die nicht so gut auf die Therapie angesprochen hat. Bei ihnen haben entweder mehrere Tumorzellen getrennt voneinander an verschiedenen Orten überlebt, oder verschiedene Klone haben an einer Stelle überlebt und miteinander gerungen. Die fittere Variante setzt sich durch.

Generell sei bei allen Behandlungen, auch nach vermeintlich erfolgreicher Therapie, eine regelmäßige Untersuchung vonnöten, um eine Kontrolle im Blut durchzuführen und gegebenenfalls mittels MRT oder PET zu prüfen, ob es fokale Läsionen gibt.

Artur-Pappenheim-Preis für Leo Rasche In einer anderen Arbeit hat Leo Rasche einen bislang unbekannten Selektions- und damit Resistenzmechanismus entdeckt, der für einen Rückfall von Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom nach zunächst erfolgreicher CAR-T-Zell-Therapie stecken kann. Krebszellen mit der Oberflächen-Zielstruktur BCMA können zwar erfolgreich aufgespürt und eliminiert werden, die verbleibenden Myelom-Zellen ohne BCMA erhalten dadurch allerdings einen so hohen Überlebensvorteil, dass sie sich in der Folge sprunghaft ausbreiten können. Für diese Entdeckung wurde der Oberarzt der Medizinischen Klinik II mit dem mit 7.500 Euro dotierten Artur-Pappenheim-Preis der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (DGHO) ausgezeichnet.

Dem Tumor das Futter wegnehmen

Wenn eine Patientin mit Brustkrebs Metastasen an den unter den Achseln liegenden Lymphknoten hat, dann ist die Prognose schlecht, da sich der Tumor ausgeweitet hat. Dr. Angela Riedel wollte herausfinden, wie der Tumor, bevor er den Lymphknoten befällt, diesen beeinflussen kann, zunächst am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, dann als Juniorgruppenleiterin am Mildred-Scheel-Nachwuchszentrum am UKW. Eigentlich sollte der Lymphknoten seiner immunologischen Funktion nachkommen und T-Zellen aktivieren, die den Tumor bekämpfen. Riedel fand heraus, dass die Milchsäure, die Tumore bei der Glykolyse ausschütten, die stromalen Zellen (Fibroblasten) der Lymphknoten verändern. Dadurch werden die Lymphknoten reprogrammiert, die Immunabwehr blockiert und somit optimale Bedingungen für die Metastasierung geschaffen.

In weiteren Versuchen konnte die Biomedizinern mit der Gabe von Natriumbicarbonat die negativen Effektive der Milchsäure neutralisieren. Ihre Untersuchungen unterstreichen einmal mehr die Bedeutung von Ernährung für die Gesundheit. Ein Übermaß an Zucker und Fett fördert Brustkrebs und die Metastasierung. „Grundsätzlich geht es darum, dem Tumor das Futter wegzunehmen“, bringt es Angela Riedel auf den Punkt.

Ihre Ergebnisse haben noch vor der Veröffentlichung im Journal Cancer Immunology Research (https://doi.org/10.1158/2326-6066.CIR-21-0778) international Aufsehen erregt. Angela Riedel wurde von der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) eingeladen, die Studie beim Workshop Tumor Immune Microenvironment in San Diego vorzutragen.

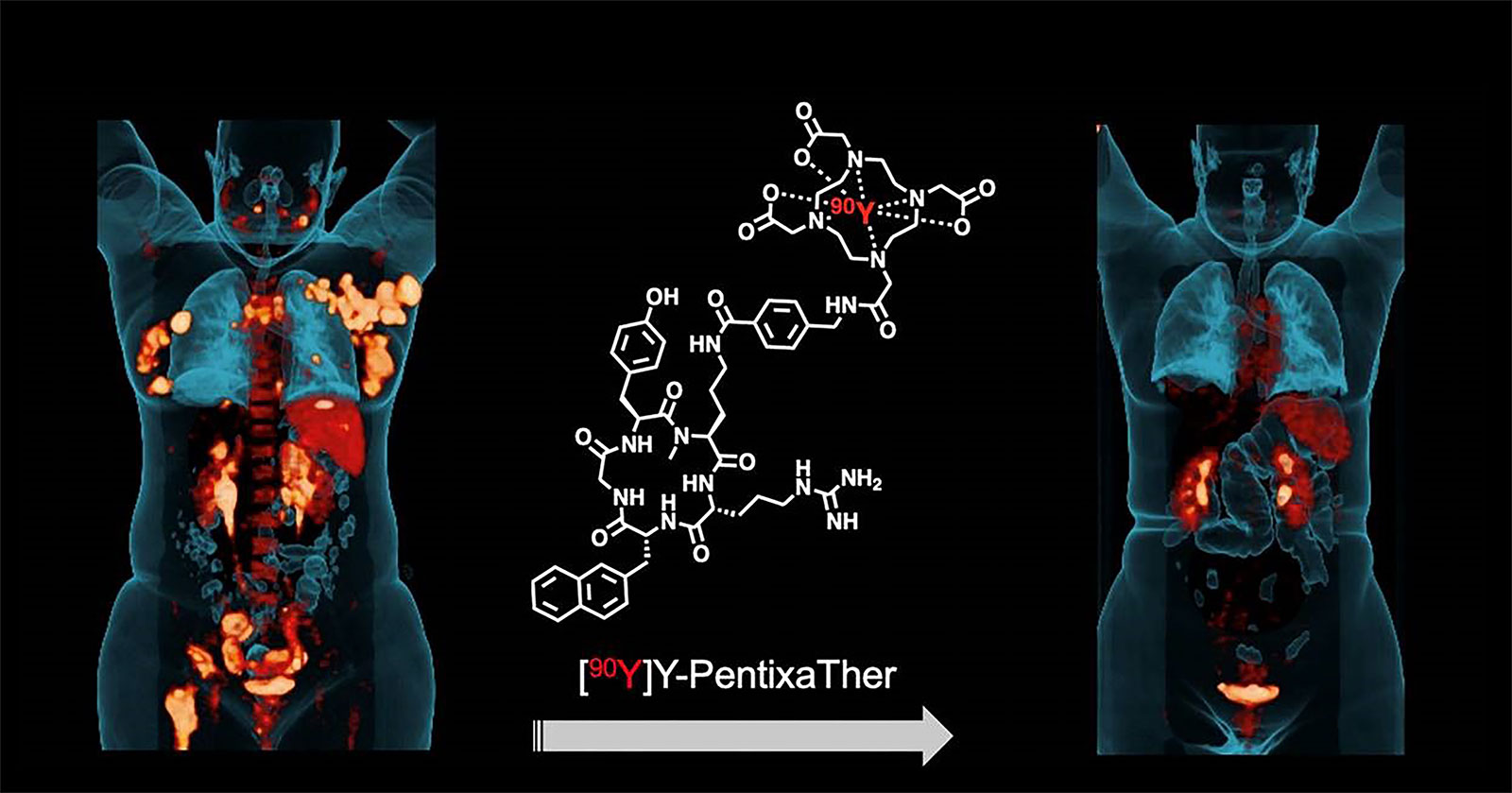

Würzburger Nuklearmedizin entwickelt Alternative zur Chemotherapie

In der im Journal of Nuclear Medicine erschienenen Arbeit zeigt das Team der Nuklearmedizin am Uniklinikum Würzburg den vielversprechenden Einsatz von Radioliganden in der Bildgebung und Tumortherapie, die an Chemokinrezeptoren binden und dabei Komplettremissionen erzielen können.

Die Nuklearmedizin in Würzburg lieferte in der Novemberausgabe 2022 des hochrangigen Fachmagazins Journal of Nuclear Medicine (JNM) das Titelbild und einen Monat später die Titelgeschichte. Im Mittelpunkt: CXCR4-Liganden. Das sind Proteine, die an die Chemokinrezeptoren namens CXCR4 binden und Tumoren nicht nur darstellen, sondern auch gezielt zerstören können. Diese neue Art der Therapie gibt es auf der ganzen Welt nur in Würzburg. Prof. Dr. Andreas Buck, Klinikdirektor der Nuklearmedizin, erklärt: „Wenn ein Tumor diesen Rezeptor hat, kann er aus dem Blutstrom heraustreten und sich in Organen wie Lunge oder Leber und in Knochen an Liganden binden, wodurch Metastasen entstehen. Wir finden bis zu einer Million solcher Rezeptoren auf einer einzigen Tumorzelle. Mit Tracern können diese Rezeptoren sichtbar gemacht werden. Das heißt, Moleküle, die an die Chemokinrezeptoren binden, können mit radioaktiven Strahlern beladen werden, so dass sie die Rezeptoren zum Aufleuchten bringen.

Wenn der Tracer nur im Tumor anreichert und nicht in den gesunden Geweben, kann der Strahler ausgetauscht und als Medikament für die Therapie eingesetzt werden. Für die Bildgebung mittels Positronen-Emissions-Tomographie (CXCR4-PET/CT) werden weiche Radionuklide wie Fluor-18 verwendet. Für die Therapie kommen sehr harte Strahler wie Lutetium-177 und Yttrium-90 zum Einsatz, die den Tumor dann auch tatsächlich zerstören können.

Dem Team aus Würzburg ist es bei fünf Patientinnen und Patienten gelungen, die T-Zell-Lymphome mit CXCR4-Liganden zu beseitigen. Andreas Buck ist davon überzeugt, dass dies ein Weg sein könnte, in Zukunft weniger Chemotherapien einzusetzen.

Neue Kenngröße zur Qualitätsbewertung von Krebsoperationen

Die Festlegung der Mindestmengen und deren Bedeutung als alleiniger Qualitätsparameter für komplexe Eingriffe wurde immer wieder diskutiert. Denn die Operationsqualität ist vielschichtig und nicht nur von der Patientenmenge abhängig. Letztere beeinflusst zwar die Erfahrungen und Routine des Personals, für den Erfolg der Operation spielen aber auch Faktoren wie die Aus- und Weiterbildung, die tatsächliche Verfügbarkeit eines multidisziplinären Teams und ein gutes Komplikationsmanagement eine wesentliche Rolle. Um die chirurgische Qualität genauer zu messen, haben die Medizinerinnen und Mediziner der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) und des Viszeralonkologischen Zentrums am UKW einen Marker für die Behandlungsqualität vorgestellt, der relevante individuelle Patientenrisikofaktoren sowie die Qualität des einzelnen Krankenhauses berücksichtigt: die Risiko-standardisierte Krankenhaussterblichkeit (Risk Standardized Mortality Rate, RSMR). Die RSMR basiert darauf, wie viele Patientinnen oder Patienten in Folge bestimmter Operationen in einem Krankenhaus versterben, und bezieht dafür das Risikoprofil der Behandelten, wie zum Beispiel wichtige Begleiterkrankungen, in die Berechnung ein. Die Studie wurde im Journal of Clinical Oncology veröffentlicht (doi: 10.1200/JCO.21.01488).

Erfolg von Adipositas-OP hängt wesentlich vom Gehirn ab

Für viele Personen mit ausgeprägter Adipositas ist eine bariatrische Operation wie zum Beispiel ein Magenbypass oder ein Schlauchmagen der letzte Ausweg, ihr Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Der Erfolg der Operation hängt dabei aber nicht allein vom chirurgischen Eingriff im Magen-Darm-Trakt ab, sondern sehr wesentlich von einer intakten Informationsverarbeitung in bestimmten Gehirnarealen. Das fand Dr. Ulrich Dischinger, Oberarzt und Leiter der experimentellen Adipositasforschung am Lehrstuhl für Endokrinologie und Diabetologie, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Chirurgischen Klinik 1, der Psychiatrie und der Molekularen Infektionsbiologie heraus.

Der Hypothalamus ist ein zentraler Teil des Gehirns, der als wichtige Schaltzentrale unseres Körpers vegetative und endokrine Vorgänge reguliert und unter anderem die Nahrungsaufnahme steuert. Ist diese Gehirnregion jedoch krankheitsbedingt zerstört, zum Beispiel durch einen gutartigen Tumor, ist der Effekt der Adipositas-Operation deutlich abgeschwächt. Das heißt, sattmachende Hormone wie GLP-1 oder PYY, die nach dem chirurgischen Eingriff verstärkt aus dem Magen-Darm-Trakt ausgeschüttet werden, können ihre nahrungsregulierende Wirkung nicht entfalten. Mit den im Journal „Metabolism: Clinical and Experimental“ veröffentlichten Resultaten (https://doi.org/10.1016/j.metabol.2022.155341) können die Forschenden helfen, die Adipositas-Chirurgie vom Stigma einer simplen Magenverkleinerung zu befreien. Tatsächlich ist die bariatrische Operation eine Art neuroendokrine Intervention.

Nebennierentumore im Blick behalten

Drei Prozent der über 50-Jährigen haben Nebennierentumore, die mit einer leicht gesteigerten Produktion des Hormons Kortisol einhergehen. Bei den über 80-Jährigen ist sogar jeder Zehnte betroffen. 80 bis 90 Prozent dieser Tumore, die meist zufällig entdeckt werden, sind jedoch gutartig und vermeintlich harmlos. Das Krankheitsbild sei bei den meisten Betroffenen zu ignorieren. Martin Fassnacht, Leiter des Lehrstuhls für Endokrinologie und Diabetologie, adressierte diese Hypothese an seine europäischen Kolleginnen und Kollegen und animierte zur Kohortenstudie NAPACA-Outcome. 3.656 Teilnehmende erfüllten sämtliche Studienkriterien: Erwachsene mit gutartigem Nebennierentumor, der größer als ein Zentimeter ist, und bei denen mittels Dexamethason-Test untersucht worden war, ob der Tumor vermehrt Kortisol produziert.

Die Auswertung hat selbst Skeptiker wie Martin Fassnacht überzeugt: „Entgegen meiner Hypothese sterben diejenigen mit einem Zuviel an Kortisol tatsächlich eher als diejenigen ohne. Doch es trifft nicht alle gleich. Zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass Frauen unter 65 mit vermehrter Kortisolausschüttung ein vierfach höheres Risiko haben, eher zu sterben, als Frauen ohne Kortisolüberschuss. Interessanterweise scheint Letzterer bei Männern über 65 kaum eine Rolle zu spielen.“ Warum ist das so? Es könnte an dem Schutz liegen, den Frauen generell bis zu den Wechseljahren und zehn Jahre danach haben, zum Beispiel was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Sie seien generell gesünder als Männer und hätten eine höhere Lebenserwartung. „Je gesünder die Patientinnen und Patienten sind, desto relevanter ist die Rolle des Kortisols“, vermutet Privatdozent Timo Deutschbein, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Endokrinologie und Erstautor der Studie, die im renommierten Journal Lancet Diabetes Endocrinology publiziert wurde (doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00100-0).

Herz- und Nierenschutz für breites Patienten-Spektrum

Mit Spannung wurde bei der Kidney Week der American Society of Nephrology (ASN) die Vorstellung der Ergebnisse aus der EMPA-KIDNEY-Studie erwartet, die parallel im New England Journal of Medicine publiziert wurden. Die Effizienz von Empagliflozin, das in der internationalen klinischen Studie getestet wurde, überraschte selbst das Studienteam. „Dass die Gabe von Empagliflozin eine 28-prozentige Risikoreduktion gegenüber einem Placebo erreicht, und zwar bei einer breiten Population von Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung, ist sensationell“, kommentierte Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie am UKW und Deputy Chair der Studie. „Wir konnten die positiven Auswirkungen auf den Herz- und Nierenschutz unabhängig vom Diabetes-Status oder von der Albumin-Menge im Urin beobachten.“ Auch bezüglich der Hospitalisierungsrate zeigte Empagliflozin ein signifikantes Ergebnis. Die Anzahl der Krankenhausaufenthalte sank um 14 Prozent, unabhängig vom Grund der Klinikeinweisung. „Positiv überrascht hat mich außerdem, dass Empagliflozin sogar noch bei einer glomerulären Filtrationsrate (GFR) von 20 Milliliter pro Minute wirkt.“ Das bedeutet, dass Empagliflozin auch bei einer chronischen Nierenerkrankung ohne Diabetes und ohne Albuminurie eingesetzt werden kann oder bei einer begleitenden Herzinsuffizienz und sogar bei einer geringen Nierenfunktion. Dadurch werde die Verschreibungspraxis von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wesentlich erleichtert, so Wanner.

Herzinsuffizienz: Verheiratete leben länger

Der angehende Kardiologe Dr. Fabian Kerwagen vom Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI) hat beim Heart Failure Kongress 2022 seine Forschungsergebnisse vorgestellt: Unverheiratete Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz haben weniger Vertrauen in den Umgang mit ihrer Erkrankung und sind in ihrer sozialen Teilhabe stärker eingeschränkt als Verheiratete. Diese Unterschiede könnten zu der beobachteten schlechteren Langzeitüberlebensrate bei Alleinstehenden beitragen. Soziale Unterstützung helfe Menschen bei der Bewältigung von Langzeiterkrankungen und wirke sich auf die Lebenserwartung aus. So können Ehepartner bei der korrekten und regelmäßigen Einnahme der Medikamente unterstützen, Motivation spenden und eine Vorbildfunktion bei der Entwicklung gesunder Verhaltensweisen einnehmen.

Mehr Energie für rote Blutkörperchen

Die Patientinnen und Patienten hätten geradezu dafür gebrannt, an der Studie ACTIVATE teilzunehmen, berichtet Privatdozent Dr. Oliver Andres von der Kinderklinik. Er hat die internationale Studie in Würzburg geleitet und für Deutschland koordiniert. Das Leid mit einem Pyruvatkinase-Mangel sei so groß, da greifen die Betroffenen zu jedem Strohhalm, der ihnen Unterstützung geben könnte. Das Medikament Mitapivat hat das Potential dazu, wie die Auswertungen zeigen, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden (doi: 10.1056/NEJMoa2116634). Der Pyruvatkinase-Mangel ist ein angeborener Enzymdefekt, durch den es zu einer Störung im Energiestoffwechsel der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) kommt. Die Folgen sind Gelbsucht und Blutarmut (hämolytische Anämie). Durch die Blutarmut wird der Körper alarmiert; er lagert hierdurch und durch die vielen therapeutisch nötigen Bluttransfusionen vermehrt Eisen ein, was wiederum die Organe belastet und zu Funktionsstörungen führt. Bei den Betroffenen vergrößert sich die Milz, es drohen Gallensteine, Osteoporose, Blutgerinnsel und andere Begleiterscheinungen, sie fühlen sich chronisch müde und wenig belastbar. Die einzige Behandlung bestand bislang aus regelmäßigen Bluttransfusionen, einer Entfernung der Milz und aus Medikamenten, die das Zuviel an Eisen im Körper ausschleusen. Das Medikament Mitapivat macht nun Hoffnung und könnte für viele Betroffene ein Durchbruch in der Behandlung sein. Denn es verbessert die Aktivität der Pyruvatkinase in den Erythrozyten und macht die roten Blutkörperchen gewissermaßen wieder flexibel und fit.

Veränderungen im Zellskelett der Thrombozyten beeinflussen Blutstillung

Als Paradebeispiel für einen Sonderforschungsbereich Transregio (TRR) bezeichnen Juliane Baumann und Dr. Markus Bender vom Institut für Experimentelle Biomedizin des Uniklinikums Würzburg ihr Projekt A06 im TRR240 „Platelets“. In dem DFG-geförderten Projekt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen (Biologie, Medizin, Pharmazie, Physik und Biomedizin) und Standorten (Würzburg, Greifswald, Tübingen und Dublin) gemeinsam ihre Expertise eingebracht, um eine biophysikalische Plattform zu etablieren, die es erlaubt, die mechanischen Eigenschaften von Blutplättchen (Thrombozyten) der Maus und des Menschen zu analysieren und die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in die klinische Anwendung zu transferieren. Sie haben herausgefunden, dass die erhöhte Blutungsneigung bei Menschen mit einem Defekt im Gen MYH9 (Myosin heavy chain 9) nicht auf eine reduzierte Thrombozytenanzahl zurückzuführen ist, sondern darauf, dass die Thrombozyten in ihrer Kraftausübung beeinträchtigt sind. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Advances (DOI:10.1126/sciadv.abn2627) veröffentlicht.

Glutamin bei Verbrennungen: Weder Nutzen noch Schaden

Eine optimal zusammengesetzte Ernährung kann den Krankheitsverlauf von intensivmedizinisch betreuten Patientinnen und Patienten begünstigen. Neben der Flüssigkeitszufuhr und einem individuell abgestimmten Kalorienbedarf kann sich vor allem die bedarfsgerechte Gabe von Nährstoffen positiv auf Immunabwehr und Wundheilung auswirken. Vielfach diskutiert wurde in den vergangenen Jahren die zusätzliche Gabe von Glutamin. Denn kritisch Kranke haben oft einen erhöhten Umsatz dieser Aminosäure. Die REDOX-Studie setzte eine höhere Sterblichkeit mit einer hohen Dosierung in Verbindung, mehrere kleiner Studien deuteten jedoch auf einen positiven Effekt auf die Stoffwechsel- und Stressreaktion bei Menschen mit schweren Brandverletzungen hin. Dieses Evidenzniveau war Prof. Dr. med. Christian Stoppe von der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie jedoch zu niedrig und die Unsicherheit bei Glutamin-Supplementierung zu hoch. Mit dem Kanadier Prof. Dr. Daren K. Heyland initiierte er mit der RE-ENERGIZE-Studie die weltweit größte Studie im Bereich der Verbrennungsmedizin. Zehn Jahre lang wurden an insgesamt 1.209 Patientinnen und Patienten mit Brandverletzungen 2. und 3. Grades auf 54 Intensivstationen in 14 Ländern die Wirkung und Sicherheit von Glutamin untersucht. Das Ergebnis wurde im New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2203364) veröffentlicht: Glutamin hat weder einen Nutzen noch schadet es. Auf dieser Studie aufbauend führt das internationale Netzwerk nun die von der DFG geförderte VICToRY-Studie durch. Darin wird der Nutzen von Vitamin C bei der Genesung von kritisch kranken Verbrennungspatientinnen und -patienten untersucht.

Konzept für teleintensiv-medizinische Visiten

Die Teleintensivmedizin steckt in Bayern noch in den Anfängen. Doch ein Pilotprojekt der bayerischen Universitätskliniken unter der Leitung der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am UKW beschreitet mit einem Teleintensivwagen und der Videokonferenz-Software Zoom einen neuen Weg.

Projektleiterin Dr. Nora Schorscher erklärt das Vorgehen: „Im ersten Schritt haben wir einen speziellen Visitenwagen für die intensivmedizinische Televisite konzipiert. Auf der einen Seite ist das Team am UKW erreichbar, auf der anderen Seite am Teleintensivwagen das behandelnde Team im Partnerkrankenhaus, in dem der Patient betreut wird. Dieser Teleintensivwagen ist mit verschiedenen Kameras, einer Augmented-Reality-Brille und Video-Capture Devices ausgestattet, welche es den Ärzten der Uniklinik ermöglichen, einen umfassenden Eindruck über den Zustand des Patienten vor Ort zu erhalten.“ Datenschutz und klare Verantwortlichkeit bleiben dabei gesichert, denn es wird nicht auf das medizinische System des Partnerkrankenhauses zugegriffen. Die einzige Verbindung ist der sicher verschlüsselte Videostream über Zoom.

Das Ziel ist klar definiert: ein bayernweites Netzwerk, um Expertise zu fördern, Patientenversorgung zu verbessern, Synergien zu kreieren und Kosten zu senken. Die Anschubfinanzierung erfolgt über das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst auf Basis einer Projektskizze des Servicezentrums Medizininformatik am UKW.

Neue Zusammenarbeit über den Bildschirm am Teleintensivwagen: Das UKW arbeitet in der Pilotphase bereits mit dem Klinikum Main-Spessart in Lohr zusammen.