MPI-Scanner erfolgreich getestet

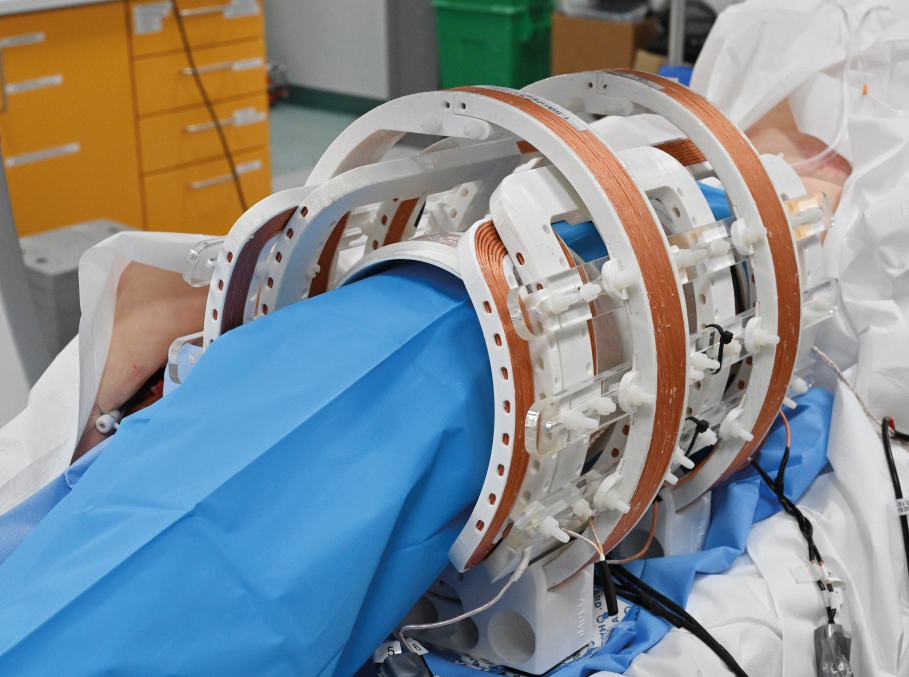

Für eine zuverlässige, strahlenfreie Bildgebung von Kontrastmitteln bei peripheren Gefäßeingriffen haben Forscherinnen und Forscher aus der Radiologie des UKW und der Experimentellen Physik der Uni Würzburg erstmals einen menschengroßen MPI-Scanner entwickelt und an einem realistischen Modell getestet.

Bei endovaskulären Eingriffen kombinieren die Ärztinnen und Ärzte derzeit standradmäßig ein Röntgenbild mit einem Kontrastmittel, das sie in die Blutgefäße injizieren. So können sie Erkrankungen der Blutgefäße genau erkennen und direkt behandeln. Neben den Vorteilen sind aber auch Risiken wie Strahlenbelastung und Kontrastmittelreaktionen zu beachten. Eine risikoärmere Alternative könnte bald die Magnetpartikelbildgebung (Magnetic Particle Imaging, MPI) bieten. Das Verfahren detektiert magnetische Nanopartikel und ermöglicht eine schnelle sowie strahlungsfreie Bildgebung ohne Hintergrundrauschen. Dr. Patrick Vogel vom Lehrstuhl für Experimentelle Physik V der Uni Würzburg und sein Team entwickelten erstmals einen MPI-Scanner in Menschengröße. Zusammen mit einer Forschungsgruppe der Würzburger Universitätsmedizin unter Leitung von Dr. Viktor Hartung vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des UKW testeten sie diesen erfolgreich in einem realistischen Modell bei einer Gefäßoperation. Die Ergebnisse wurden im März dieses Jahres in der Fachzeitschrift Nature Communications in Medicine veröffentlicht. Ohne Röntgenstrahlen und jodhaltige Kontrastmittel

„Bisher war MPI eher auf Kleintiere oder die präklinische Forschung beschränkt. Mit dem menschengroßen MPI-Scanner haben wir gezeigt, dass Gefäßeingriffe an den Extremitäten – konkret in der Oberschenkelarterie – ohne Röntgenstrahlung und ohne jodhaltige Kontrastmittel durchgeführt werden können. Dies ist insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Nierenproblemen und bei Strahlenrisiken relevant. Zudem wird dadurch auch das berufliche Strahlenrisiko für die Operateure deutlich reduziert“, erklärt Dr. Hartung, der die kardiovaskuläre und thorakale Radiologie sowie die AG Magnetic Particle Imaging am UKW leitet. Reale Anwendungssituation mit menschlichen Beinen

Um die Leistungsfähigkeit des neuen MPI-Scanners in menschlicher Größe zu testen, wurden drei Beine von Körperspendern aus dem Anatomischen Institut der Uni Würzburg so präpariert, dass eine kontinuierliche Durchblutung einer der Hauptarterien im Oberschenkel möglich war. Die Forschenden injizierten eine Mischung aus einem speziellen MPI-Tracer und einem Röntgenkontrastmittel in die Arterie. Gleichzeitig nutzten sie den MPI-Scanner und eine herkömmliche Technik, die so genannte digitale Subtraktionsangiographie (DSA), zur Bildgebung. „Die gleichzeitige Bildgebung mit DSA und MPI hat reibungslos funktioniert“, freut sich Dr. Vogel. Der neue MPI-Scanner ließ sich problemlos in die bestehenden klinischen Abläufe integrieren und lieferte klare und zuverlässige Bilder der Blutgefäße. In der Studie wurden zudem Tracer verwendet, die bereits für die Anwendung am Menschen zugelassen sind. „Das bringt die klinische Umsetzung einen entscheidenden Schritt näher, da langwierige Zulassungsprozesse entfallen“, unterstreicht Prof. Dr. Thorsten Bley. Der Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des UKW wagt einen Blick in die Zukunft: „MPI hat das Potenzial, die klassische Röntgen-Angiographie zu ergänzen oder in Zukunft sogar teilweise zu ersetzen.“ Der nächste Schritt sind erste Messungen am lebenden Menschen.

Bild: Hartung et al. Communication Medicine 2025 | Illustration: Sylverarts - stock.adobe.com

Virtuelle Begleiter gegen reale Ängste

Die Anwesenheit virtueller Charaktere mit sozialer Relevanz kann körperliche Angstreaktionen abmildern.

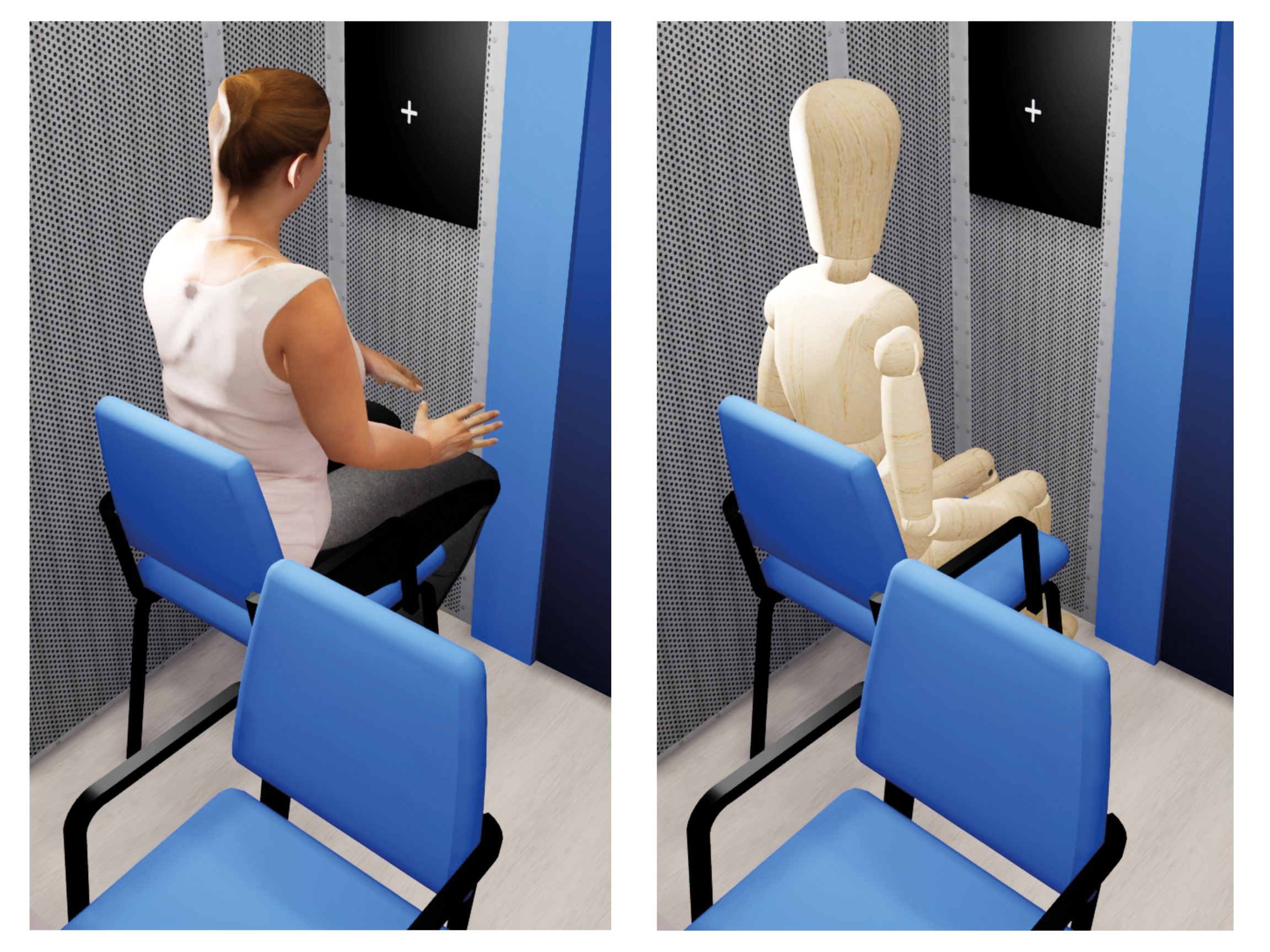

Die Nähe zu Artgenossen kann in Angstsituationen beruhigend wirken. Dieser als Social Buffering bezeichnete Mechanismus wurde ursprünglich in der Tierforschung entdeckt. Grit Hein, Professorin für Translationale Neurowissenschaften am UKW, untersuchte mit ihrem Team, ob der Effekt der bloßen sozialen Anwesenheit auch beim Menschen messbar ist – zunächst in der realen Welt und in einer aktuellen Studie auch in der virtuellen Welt. Bei der Studie hörten die Teilnehmerinnen in einer Kabine angsteinflößende Schreie, sowohl allein als auch in Anwesenheit einer realen Person. Neben der emotionalen Bewertung wurde auch der so genannte Hautleitwert untersucht und damit das autonome Angstmaß bestimmt, also die Aktivität des peripheren Nervensystems. Es zeigte sich, dass die bloße Anwesenheit einer realen Person den Hautleitwert senken kann, wobei sozial ängstlichere Personen wie erwartet weniger profitierten. Anders in der virtuellen Welt. Um ein vergleichbares Setting zu haben, kooperierte Prof. Hein mit dem Team von Prof. Dr. Marc Erich Latoschik vom Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion am Center for Intelligence and Data Science der Uni Würzburg. Die Kabine wurde in der virtuellen Realität nachgebaut. Von den weiblichen und männlichen Statisten aus dem realen Studiensetting wurden Ganzkörperscans angefertigt, so dass auch sie in die virtuelle Welt übertragen werden konnten. Und tatsächlich zeigte sich der Social-Buffering-Effekt in der virtuellen Welt auch bei sozial ängstlicheren Personen. „Total verrückt: Den Testpersonen war bewusst, dass es sich um virtuelle Charaktere handelte, die sie durch die VR-Brille wahrnahmen, und trotzdem wirkten sie beruhigend auf sie“, sagt Prof. Hein.

Als die Holzfigur eine soziale Bedeutung erhielt, hatte sie einen ähnlich signifikanten Social-Buffering-Effekt auf die Probandinnen wie die virtuelle Frau und wirkte beruhigend. Bild: Weiß, Krop et al., Computers in Human Behavior, 2025.

Menschenähnliche Charaktere erprobt

Das Team frage sich daraufhin: Wie menschlich muss ein virtueller Charakter idealerweise sein, damit er beruhigend wirkt? So kamen in der aktuellen Studie zu der weiblichen und der männlichen Figur noch zwei Charaktere mit menschenähnlichen Merkmalen hinzu: eine einfache gesichts- und geschlechtslose Holzpuppe und eine Punktwolke mit den groben Umrissen eines menschlichen Körpers. Zur Überraschung des Studienteams zeigte die Holzpuppe einen ähnlich signifikanten Social-Buffering-Effekt wie die virtuelle Frau, während der männliche Charakter eher den gegenteiligen Effekt hatte. Bei der Wolke gab es kein Social Buffering. Aber: Die Holzfigur funktionierte nur mit sozialer Bedeutung. Das heißt: Den Probandinnen wurde vorher gesagt, dass der virtuelle Charakter ein Alarmsignal empfangen könne, wenn es ihnen nicht gut geht. Ohne dieses „Social Framing“ hatte die Holzfigur keine beruhigende Wirkung. Die im April dieses Jahres in der Fachzeitschrift „Computers in Human Behaviour“ veröffentlichten Erkenntnisse sind vor allem für psychiatrische Patientengruppen interessant, deren Behandlung durch eine virtuelle Therapie ergänzt werden könnte. In einem nächsten Schritt muss nun herausgefunden werden, wer bei welchem Krankheitsbild auf welchen Charakter anspricht.

Relevant für medizinische Apps

Die kooperative Forschung zwischen dem Würzburger Zentrum für Psychische Gesundheit und dem Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion ist besonders relevant für den boomenden Markt der medizinischen Apps, die oft mit virtuellen Charakteren arbeiten. „Mit unserer Forschung können wir diese Anwendungen auf empirische Füße stellen“, unterstreicht Prof. Hein.

Impact-Training bei Multiplem Myelom machbar

Bei Krebserkrankungen kann regelmäßiges Training die körperliche Leistungsfähigkeit steigern sowie Ängste, Depressivität und die krebsassoziierte Müdigkeit reduzieren. Präklinische Studien zeigen zudem, dass sich spezifische Belastungsübungen positiv auf die Knochenfestigkeit auswirken können. Davon könnten vor allem Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom profitieren. Bei der Krebserkrankung des Knochenmarks infiltrieren Tumorzellen das Skelett und zersetzen die Knochen. „80 Prozent der Myelom-Patientinnen und Patienten leiden unter Knochenabbau sowie teilweise Knochenschmerzen und Frakturen“, berichtet Franziska Jundt. Die Professorin für Hämatologie und Internistische Onkologie am UKW untersuchte gemeinsam mit Freerk T. Baumann, Professor für Onkologische Bewegungswissenschaften an der Uniklinik Köln, der Sportwissenschaftlerin Anne Kollikowski vom Comprehensive Cancer Center Mainfranken sowie weiteren Kolleginnen und Kollegen, ob ein Sprung- und Stampftraining, auch Impact-Training genannt, den Myelom-Erkrankten überhaupt zugemutet werden kann. Die Ergebnisse wurden im Februar 2025 in der Fachzeitschrift „Supportive Care in Cancer“ veröffentlicht.

Zwölf Myelom-Patientinnen und -Patienten nahmen am UKW im Rahmen einer Machbarkeitsstudie am Stampf- und Sprungtraining teil.

Bild: Daniel Peter | Illu: nikvector- stock.adobe.com

Ein Gewinn an Fitness und Lebensqualität

Es zeigte sich, dass eine kontrollierte Bewegungstherapie auch bei Krebserkrankten machbar ist, die körperlich stark eingeschränkt sind. Die Teilnahme führte zu einer erheblichen Verbesserung der körperlichen Fitness und der Lebensqualität. Laut der Erstautorin Anne Kollikowski ist es wichtig, dass vor einem solchen Training immer die Stabilität der Wirbelsäule und des gesamten Skelettsystems von einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Orthopädie oder Unfallchirurgie geprüft wird. Die Wirksamkeit von Bewegungstherapien auf die Knochengesundheit bei Myelom-Patientinnen und -Patienten soll nun in einer multizentrischen, randomisierten Bewegungstherapiestudie untersucht werden.

Telemedizin gleicht Versorgungsnachteile aus

Telemedizin kann Leben retten. Das zeigt eine neue Auswertung der Studie TIM-HF2 (Telemedical Interventional Management in Heart Failure II): Herzinsuffizienz-Patientinnen und -Patienten, die weit von einer kardiologischen Versorgung entfernt leben, profitieren besonders stark von der telemedizinischen Überwachung – ihre Sterblichkeit war deutlich geringer. Die im Fachmagazin „Lancet Regional Health – Europe“ veröffentlichte Studie ist eine Kooperation der Charité – Universitätsmedizin Berlin mit den Uniklinika in Würzburg und Hamburg. Sie wurden vom Bundesforschungsministerium gefördert und liefert wichtige Hinweise, wie Telemedizin helfen kann, Versorgungsungleichheiten zwischen Stadt und Land auszugleichen.

Spezielle mit Sensoren ausgestattete Messgeräte übertragen die Gesundheitswerte der Herzinsuffizienz-Patientinnen und -Patienten täglich drahtlos an das Telemedizinzentrum der Berliner Charité, sodass auf auffällige Messwerte sofort reagiert werden kann. Bild: DZHC

Dem Immunsystem von Neugeborenen auf der Spur

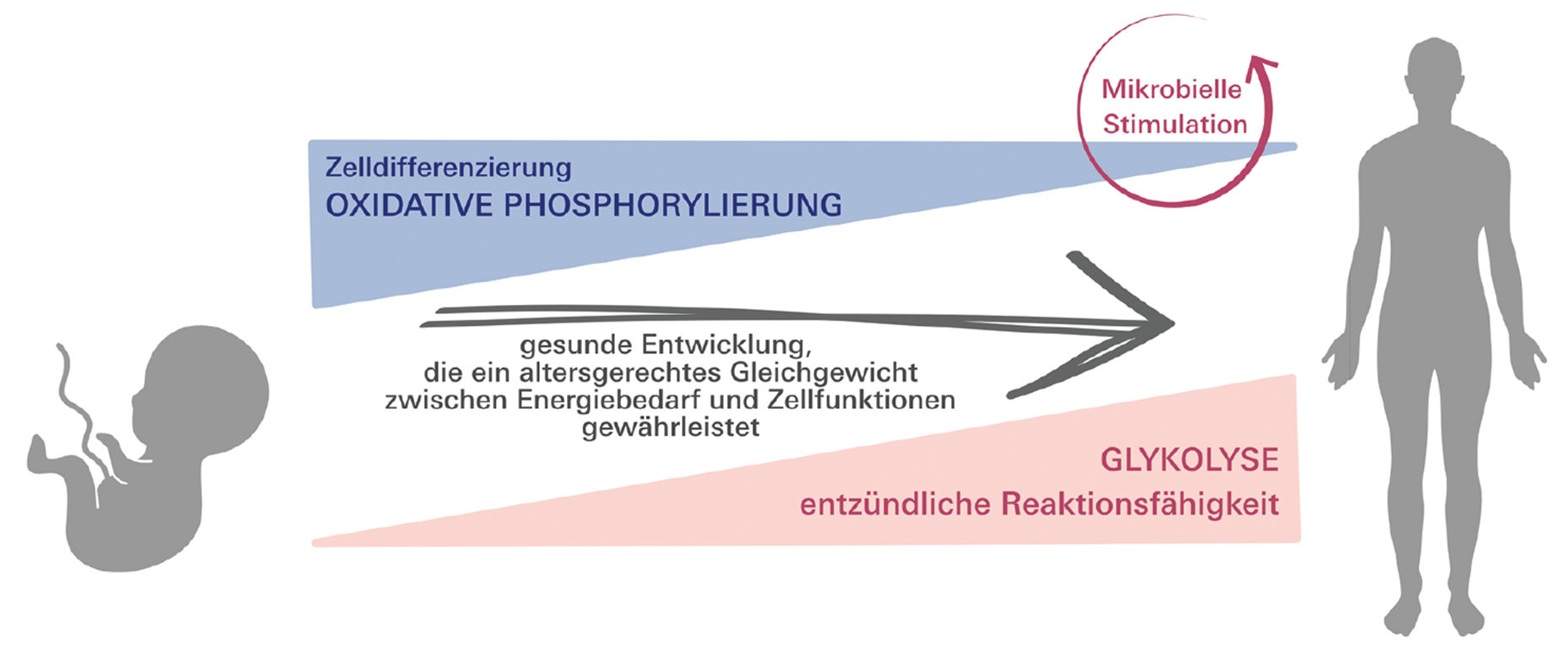

Neugeborene nutzen einen anderen Stoffwechselmechanismus als Erwachsene, um ihr Immunsystem zu entwickeln.

Während Erwachsene über ein ausgereiftes, hoch spezialisiertes Immunsystem verfügen, ist das Immunsystem von Neugeborenen vor allem auf die angeborene Immunabwehr angewiesen, die noch nicht die Fähigkeit hat, starke Entzündungsreaktionen einzuleiten. Ob dies ein Nachteil ist oder als sinnvolle Schutzmaßnahme beispielsweise das Risiko einer Neugeborenen-Sepsis senkt, ist bislang ungeklärt. Die Sepsis ist weltweit immer noch eine der häufigsten Todesursachen bei Neugeborenen. Einen wichtigen Beitrag, um das Sepsis-Risiko besser zu verstehen und möglicherweise neue Schutzmaßnahmen für Neugeborene zu entwickeln, lieferte kürzlich Prof. Dr. Dorothee Viemann, Leiterin der Translationalen Pädiatrie am UKW, gemeinsam mit Forschenden der Universitätsmedizin Würzburg, Hannover, Bonn, Braunschweig und Lübeck. Stoffwechsel der Blutmonozyten wird umprogrammiert

Die im März dieses Jahres in der Fachzeitschrift Nature Communications publizierte Studie charakterisiert erstmals die immunmetabolischen Anpassungsprozesse von Blutmonozyten bei gesunden Neugeborenen, Säuglingen und Kindern. Blutmonozyten sind Teil des angeborenen Immunsystems und bilden damit die erste Verteidigungslinie gegen Infektionen. Bei Neugeborenen gewinnen Blutmonozyten ihre Energie hauptsächlich durch oxidative Phosphorylierung. Erst durch die Umweltexposition des Immunsystems wird der Stoffwechsel neonataler Monozyten mit zunehmendem Alter auf den erwachsenen Stoffwechseltyp, die Glykolyse, umprogrammiert. Sepsis-Risiko bei vorzeitiger Aktivierung der Glykolyse

Bisher wurde postuliert, dass die reduzierte Fähigkeit von Neugeborenen, durch Glykolyse Energie zu gewinnen, die Ursache für verminderte Entzündungsreaktionen und damit verantwortlich für die Infektanfälligkeit von Neugeborenen sei. Die in der Studie umfassend charakterisierten und identifizierten immunmetabolischen Eigenschaften des angeborenen Immunsystems deuten dagegen darauf hin, dass eine vorzeitige Aktivierung der Glykolyse bei Neugeborenen das Risiko für schwere Sepsis-Verläufe erhöhen würde, da es inflammatorische Reaktionen schürt, aber nicht die notwendige Energie für weitere erforderliche Zelldifferenzierungsvorgänge liefert. Prof. Viemann appelliert: „Die Behandlung von Neugeborenen im Sinne einer Förderung glykolytischer Stoffwechselprozesse sollte vermieden werden, um überschießende Entzündungsreaktionen zu verhindern und immunologische Reifungsprozesse nicht zu stören.“

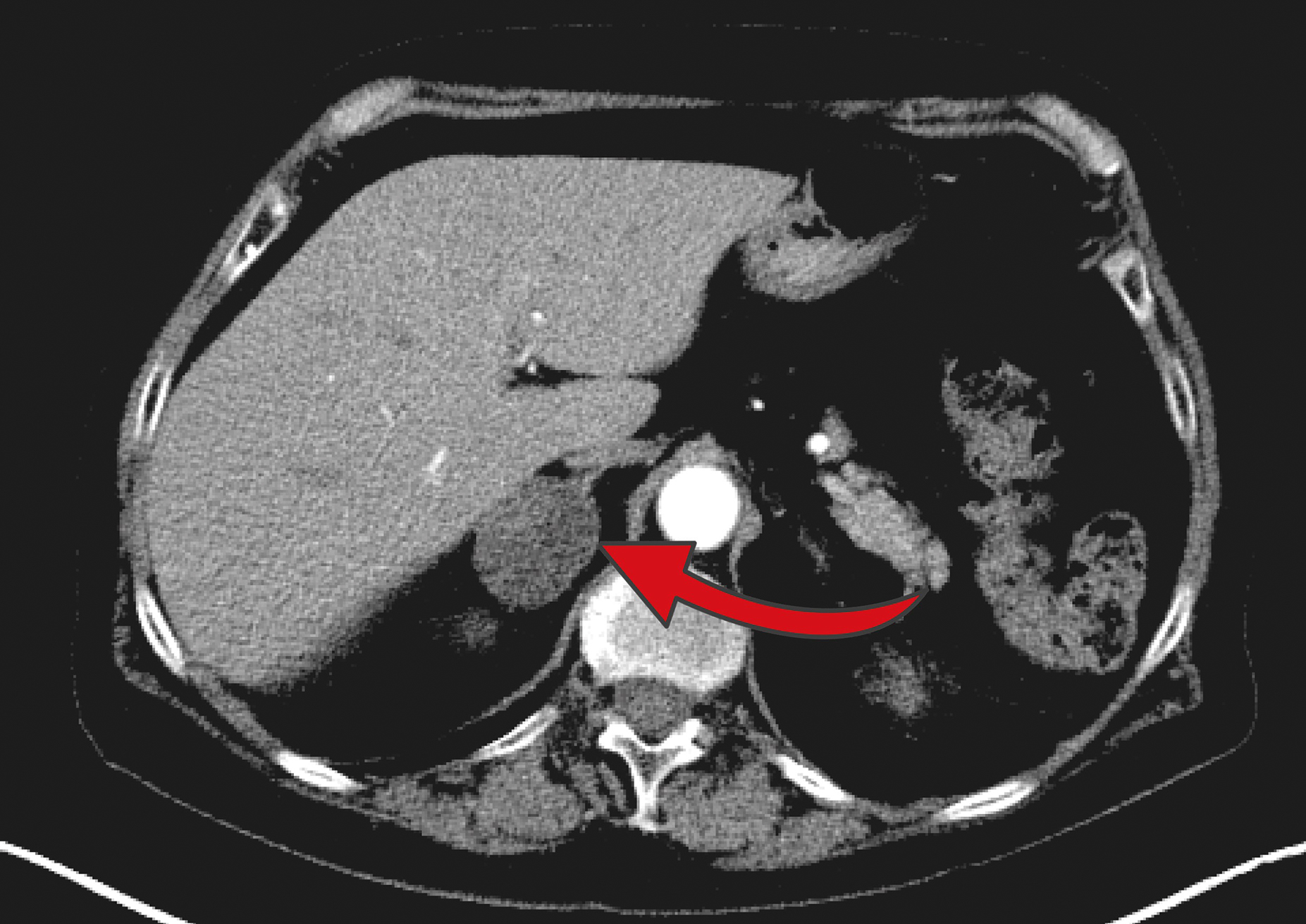

Ein etwa drei Zentimeter großer Nebennierentumor im MRT-Bild.

Tumor-OP heilt auch Bluthochdruck

Patientinnen und Patienten mit gutartigen Nebennierentumoren und erhöhter Kortisolproduktion haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Die internationale Interventionsstudie CHIRACIC, an dem die von Prof. Dr. Martin Fassnacht geleitete Endokrinologie des UKW maßgeblich beteiligt war, untersuchte die Auswirkungen der chirurgischen Entfernung des Tumors auf den Blutdruck. Ergebnis: Bei etwa der Hälfte der operierten Patientinnen und Patienten werden für perfekte Blutdruckwerte keine Medikamente mehr benötigt, der Bluthochdruck wurde durch den Eingriff gewissermaßen geheilt. Die Studie wurde im Mai dieses Jahres im Journal The Lancet Diabetes & Endocrinology veröffentlicht.