Stammzelltransplantationszentrum: 20 Jahre innovative Therapieangebote

Vor 20 Jahren wurde das Zentrum für Stammzelltherapie am UKW ins Leben gerufen. Heute zieht es als etabliertes Behandlungszentrum für Zelltherapien Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland und dem Ausland an. Neben der klassischen Eigen- und Fremdtransplantation werden dort viele neuartige Behandlungswege angeboten.

Die Medizinische Klinik II und die Kinderklinik des UKW betreiben seit 20 Jahren ein gemeinsames Zentrum für Transplantationen von Blutstammzellen. Die dabei eingesetzten Zellen lassen sich zum einen aus dem Blut oder dem Knochenmark der Patientinnen und Patienten selbst gewinnen – man spricht dann von „autolog“. Zum anderen können bei der „allogenen“ Stammzelltransplantation Zellen eines Spenders genutzt werden. Allogene und autologe Stammzelltransplantationen im Einsatz

„Bei der Versorgung der Erwachsenen liegt das Hauptaugenmerk bei der allogenen Stammzelltransplantation auf bösartigen Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems, wie zum Beispiel akute Leukämien oder Lymphome“, beschreibt Prof. Dr. Hermann Einsele. Der Direktor der Medizinischen Klinik II fährt fort: „Einen besonderen Schwerpunkt bei der autologen Stammzelltransplantation stellt in Würzburg in den letzten Jahren das Multiple Myelom dar.“

„Einen besonderen Schwerpunkt bei der autologen Stammzelltransplantation stellt in Würzburg in den letzten Jahren das Multiple Myelom dar.“

Prof. Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II

Starthilfe durch außergewöhnliche Spendenaktion

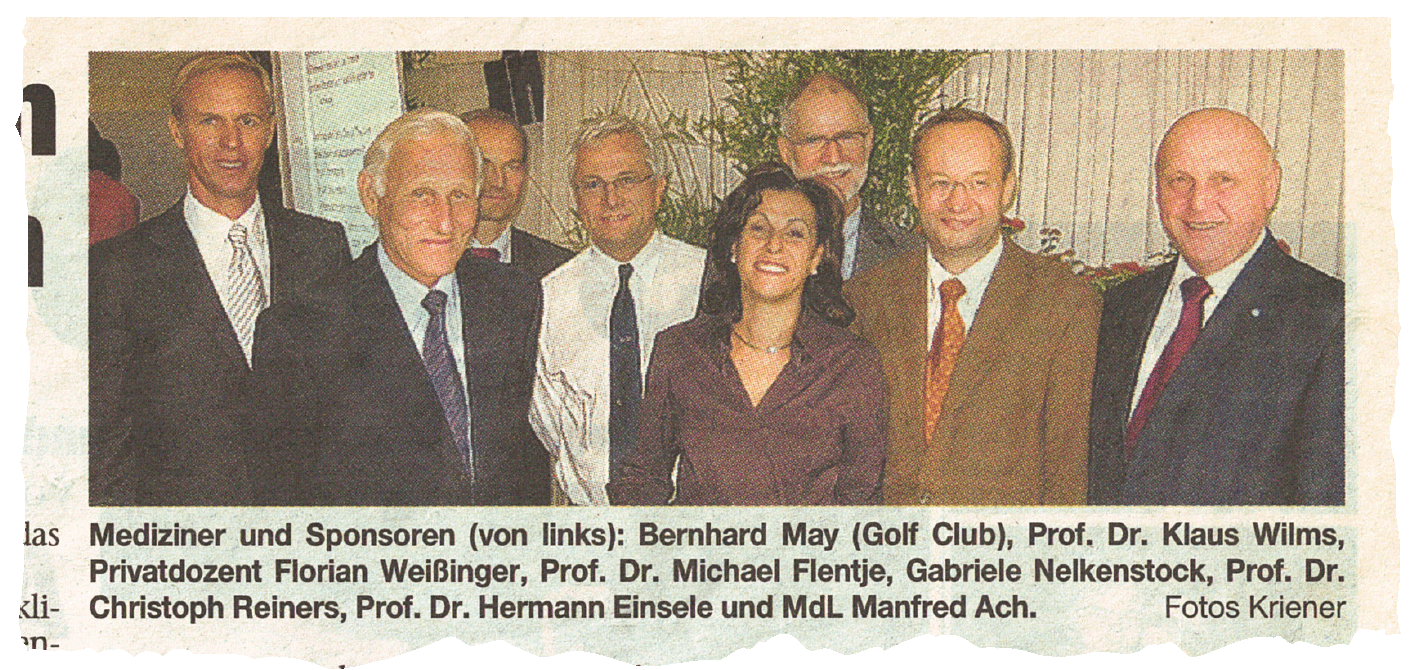

Startpunkt des Zentrums für Stammzelltransplantationen war die Einweihung eines Neubaus auf dem Klinikumscampus an der Josef-Schneider-Straße im Jahr 2005. Die Kosten des 7,3 Millionen Euro teuren Gebäudes D30 teilten sich das Land Bayern und die Bundesrepublik Deutschland hälftig. Die Finanzierungszusage des Freistaats wurde durch eine außergewöhnliche Spendenaktion angestoßen. Dabei leistete die von der Würzburger Geschäftsfrau Gabriele Nelkenstock ins Leben gerufene „Aktion Stammzelltherapie“ wesentliche Starthilfe. Ihrer Bürgerbewegung gelang es, in Zusammenarbeit mit Christel Lochner, der Vorsitzenden der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V., mit vielen Aktionen über 500.000 Euro – damals über eine Million D-Mark – in der Region zu sammeln. „Diese Erfolgsgeschichte war nur möglich, weil seinerzeit Bürgerschaft und Politik, namentlich der bayerische Landtagsabgeordnete Manfred Ach, am gleichen Strang zogen“, erinnert sich Nelkenstock. Das Bild oben entstand bei einer Dankveranstaltung für die Spenderinnen und Spender im Würzburger Golf Club im Juli 2005.

Leukämien spielen auch bei Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. „Darüber hinaus wird die Blutstammzelltransplantation durch die zunehmende Verfahrenssicherheit gerade bei jungen Patientinnen und Patienten mehr und mehr auch für nicht-bösartige Bluterkrankungen angewandt“, verdeutlicht Prof. Dr. Matthias Eyrich, der die Stammzelltransplantationen an der Kinderklinik des UKW leitet. Neu ist nach seinen Worten zudem, dass die Blutstammzelltransplantation häufig mit anderen Immuntherapien kombiniert wird.

Für die allogene Stammzelltransplantation wird idealerweise ein Spender benötigt, der in allen Gewebemerkmalen mit der Patientin oder dem Patienten übereinstimmt. In Deutschland haben sich derzeit mehr als zehn Millionen potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registrieren und ihr Blut typisieren lassen, weltweit sind es 41 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden, liegt bundesweit bei über 90 Prozent. „Sollte sich dennoch kein perfekter Spender finden, sind wir in der Lage, suboptimale Spender-Stammzellen unter Reinraumbedingungen aufzubereiten – eine Leistung, die nur sehr wenige Zentren in Deutschland erbringen können“, schildert Prof. Eyrich.

Pro Jahr führen die „Med II“ und die Kinderklinik zusammen rund 120 allogene Stammzelltransplantationen durch. Bei den autologen sind es jährlich bis zu 200 – ein bundesweiter Spitzenwert. Zelluläre Immuntherapie im Kommen

Im Jahr 2019 wurden die Transplantationsaktivitäten durch das Zentrum für zelluläre Immuntherapie (ZenITh) erweitert, das die Entwicklung innovativer Behandlungswege vorantreibt. Beispielsweise die CAR-T-Zell-Therapie: Hierbei werden körpereigene T-Lymphozyten der Patientin oder des Patienten im Labor mit einem künstlichen „chimären“ Rezeptor für Tumorzellen versehen. Die Abkürzung CAR steht daher für „Chimärer Antigen-Rezeptor“. „Der neue Rezeptor ermöglicht es den T-Lymphozyten, in vorher ungekannter Weise gegen Leukämiezellen aktiv zu werden“, schildert Prof. Dr. Michael Hudecek, einer der Experten für Zelluläre Immuntherapie am UKW. Mittlerweile ist die CAR-T-Zelltherapie als fester Bestandteil der Leukämie- und Lymphombehandlung etabliert. Auch für an Multiplem Myelom Erkrankte bietet sie eine neue Chance. Laut Prof. Hudecek ist es zudem möglich, die CAR-T-Zelltherapie mit der Blutstammzelltransplantation zu kombinieren.

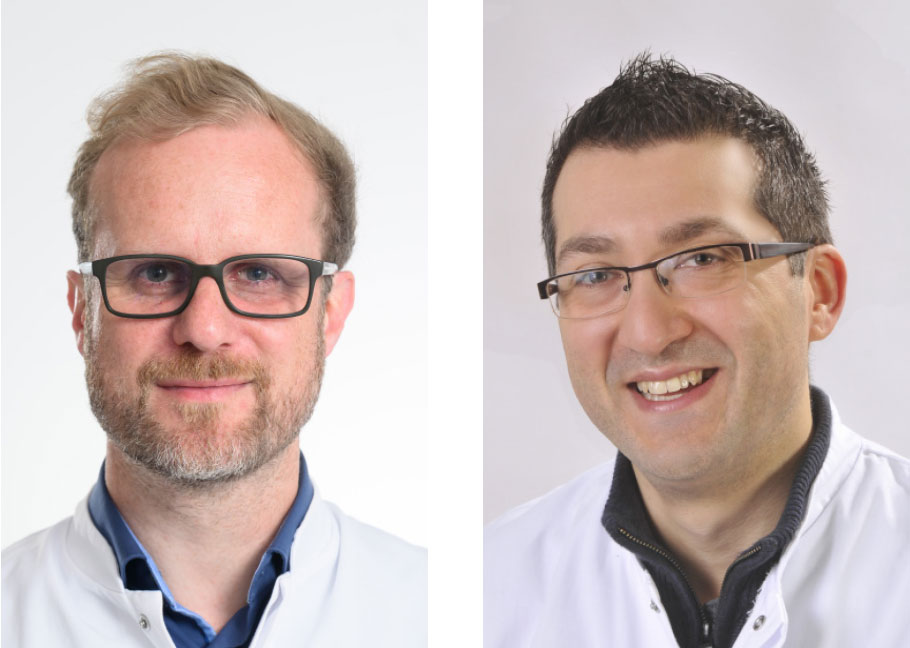

Prof. Dr. Michael Hudecek von der Medizinischen Klinik II (links) und Dr. Ignazio Caruana von der Kinderklinik forschen an der Weiterentwicklung der CAR-T-Zelltherapie.

Die Medizinische Klinik II führt vornehmlich auf der Station M41 pro Jahr rund 100 CAR-T-Zelltherapien an erwachsenen Patientinnen und Patienten durch, jährlich etwa fünf weitere Anwendungen kommen durch die Kinderklinik dazu. „Mit diesen Zahlen und der dazugehörigen Expertise ist das UKW das führende CAR-T-Zell-Zentrum in Europa“, zeigt sich Prof. Einsele stolz. Zellbearbeitung im eigenen Labor

Bereits beim Start im Jahr 2005 wurde Wert darauf gelegt, dass im Zentrum auch die Möglichkeit zur eigenen Zellbearbeitung gegeben ist. Das GMPZelltherapielabor – so der heutige Name – ist mittlerweile ein überregionaler Versorger für Stammzellpräparate und stattet andere deutsche Universitätsklinika mit für einzelne Patientinnen und Patienten maßgeschneiderten Präparaten aus. Des Weiteren fungiert das Labor als wichtige Logistik Drehscheibe für CAR-T-Zellen. „Um dem zunehmenden Bedarf und den neuen Technologien Rechnung zu tragen, soll im Herbst 2025 ein weiteres Reinraum-Labor am UKW eröffnet werden. Damit erhalten wir erstmals die Möglichkeit, selbst CAR-T-Zellen für klinische Studien herzustellen“, freut sich Prof. Eyrich, der das GMPLabor leitet.

Nachdem die Erwachsenen und die Kinder Stammzelltherapie zunächst gemeinsam im Haus D30 untergebracht waren, ergab sich durch die Eröffnung des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) des UKW im Jahr 2009 für die Medizinische Klinik II die Möglichkeit, ihre entsprechenden Aktivitäten auf dortige Stationen zu verlagern. Während D30 – mit Ausnahme des GMP Labors – heute alleinig von der Kinderklinik genutzt wird, betreibt die Med II unter Leitung von Privatdozent Dr. Daniel Teschner auf der Station M52 des ZIM ein Zentrum für allogene Stammzelltherapien. Hier werden neue Strategien der allogenen Stammzelltransplantation (wie Nabelschnurblut oder haplo-identische Stammzelltransplantationen), aber auch neue Vorbehandlungen, vor allem für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen Leukämien und Lymphknotenkrebs, eingesetzt. Auf der Station M52 werden pro Jahr zwischen 90 und 100 allogene Stammzelltransplantationen durchgeführt, es ist damit das größte Programm an bayerischen Universitätsklinika. Die autologen Stammzelltransplantationen für Erwachsene finden auf den Stationen M41, M42 und M43 statt – mit bis zu 200 Stammzelltransplantationen pro Jahr das größte Programm in Deutschland.

Ein langer Weg mit vielen engagierten Persönlichkeiten

Der Weg zum Zentrum begann im Jahr 1994, als an der damaligen Medizinischen Poliklinik unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus Wilms das autologe Stammzell Transplantationsprogramm startete. Die Durchführung der autologen Stammzelltransplantation blieb aber auf unter 20 Patienten pro Jahr begrenzt und allogene Stammzelltransplantationen waren in Würzburg bei erwachsenen Patientinnen und Patienten – im Unterschied zu den anderen Universitätsklinika in Bayern – nicht möglich. Den an der Universitäts-Kinderklinik behandelten Kindern und Jugendlichen mit bösartigen Erkrankungen konnten sogar weder autologe noch allogene Stammzelltransplantationen angeboten werden. Für jungen Betroffenen und ihre Eltern bedeutete dies, dass sie die mehrere Monate dauernde Behandlung weit entfernt vom Wohnort durchführen lassen mussten. Auch die allogen behandelten Erwachsenen mussten in heimatferne Zentren verlegt werden.

Vor diesem Hintergrund entschied sich das UKW, ein Zentrum einzurichten, in dem interdisziplinär autologe und allogene Transplantationen für Erwachsene und Kinder durchgeführt werden können. Der im Jahr 1999 berufene Direktor der Kinderklinik, Prof. Dr. Christian P. Speer, hatte dieses Ziel bereits in seinen Berufungsverhandlungen mit Nachdruck verfolgt.

Im Oktober 1999 genehmigte das Wissenschaftsministerium den neuen Schwerpunkt „Pädiatrische Stammzelltransplantation". Die Medizinische Fakultät der Uni Würzburg richtete daraufhin eine neue Professur für Stammzelltransplantation in der Kinderheilkunde ein. Besetzt wurde sie im Jahr 2001 mit Prof. Dr. Paul-Gerhardt Schlegel, einem international ausgewiesenen Experten für Transplantationen bei Kindern. Zu diesem Zeitpunkt entschieden Kinderklinik und Medizinische Poliklinik, die Patientinnen und Patienten in einem gemeinsamen Gebäude zu versorgen. Dadurch wurden Ressourcen gebündelt und es wurde die Möglichkeit geschaffen, Behandlungsverfahren gemeinsam weiterzuentwickeln.

Die Berufung von Prof. Dr. Hermann Einsele, der seit Dezember 2004 Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II ist, bestätigte die Bedeutung des Schwerpunkts. Einsele gilt als einer der erfahrensten Experten im Bereich der Stammzelltransplantation bei Erwachsenen in Deutschland.

Bauphase: Im Mai 2004 war die Kubatur des Gebäudes D30 bereits zu erkennen.

Das GMP-Zelltherapielabor des Zentrums für Stammzelltherapie am Uniklinikum Würzburg versorgt Uniklinika in Deutschland mit Stammzellpräparaten.

Aktuelle Forschungsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der aktuellen Forschung liegt in der Weiterentwicklung der CAR-T-Zelltherapie – sowohl im optimalen Zusammenspiel mit der allogenen Stammzelltherapie als auch in der Ausweitung der Behandlungsindikationen von den Leukämien auf solide Tumoren. Solide Tumoren benötigen andere Zielstrukturen für die CAR-T-Zellen als Leukämiezellen und diese müssen in klinischen Studien validiert werden. „Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, das Überleben der CAR-T-Zellen im für sie ungünstigen Milieu des Tumors sicherzustellen. Hierzu laufen Anstrengungen, den Stoffwechsel und die Langlebigkeit der T-Zellen zu optimieren und auf die Bedingungen im Tumor anzupassen“, erläutert Prof. Hudecek.

Klinische Studien sind das wichtigste Instrument, um die Sicherheit und Wirksamkeit von neuen Therapiekonzepten zu dokumentieren. Beispielsweise wurde kürzlich am UKW eine erste Studie bei Kindern und Jugendlichen mit Hirntumoren erfolgreich beendet, während vor wenigen Wochen die erste eigene CAR-T-Zellstudie des Würzburger Uniklinikums bei Erwachsenen mit soliden Tumoren und Lymphomen an den Start ging.

Wie fest das Thema Zelltherapie am UKW verankert ist, zeigt sich auch in der Einrichtung neuer Professuren und Arbeitsgruppen. So wurde mit Prof. Hudecek an der Medizinischen Klinik II ein Lehrstuhlinhaber für die Entwicklung neuer CAR-T-Zelltherapien berufen, während an der Kinderklinik eine Arbeitsgruppe für CAR-T-Zellen bei kindlichen soliden Tumoren neu eingerichtet und mit Dr. Ignazio Caruana international besetzt wurde. Die Anschubfinanzierung der AG leistete die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V.

„Mit der Summe dieser Entwicklungen ist sichergestellt, dass Patientinnen und Patienten aus der Region immer von den neuesten Therapiemöglichkeiten profitieren können“, fasst Prof. Eyrich zusammen.

„Wir sind in der Lage, suboptimale Spender-Stammzellen unter Reinraumbedingungen aufzubereiten – eine Leistung, die nur sehr wenige Zentren in Deutschland erbringen können.“

Prof. Dr. Matthias Eyrich, Schwerpunktleiter Pädiatrische Hämato-Onkologie, Stammzelltransplantation und Zelltherapie an der Universitäts-Kinderklinik

Bilder: Dariia, Designflowbd | katsumatakun - stock.adobe.com | Herbert Kriener | Daniel Peter