Studienergebnisse

Jede Person kann lernen, mehr oder weniger empathisch zu sein

Am Zentrum für Psychische Gesundheit des UKW durchgeführte Studien zeigen: Beobachtungslernprozesse beeinflussen das Ausmaß, in dem sich eine Person in den Schmerz einer anderen Person einfühlt. Man kann also vom Umfeld Empathie lernen oder verlernen.

Nicht nur Kinder können empathische Reaktionen zusätzlich zu ihren genetischen Anlagen von engen Bezugspersonen übernehmen – auch Erwachsene sind formbar und können durch die Beobachtung anderer lernen, mehr oder weniger mitfühlend zu sein. Grit Hein, Professorin für Translationale Soziale Neurowissenschaften am Zentrum für Psychische Gesundheit des UKW, gelang es, dieses komplexe soziale Phänomen über mathematische Modelle, so genanntes Computational Modeling, zu erfassen und mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) plastisch im erwachsenen Gehirn abzubilden. Ihre im Februar dieses Jahres in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PNAS publizierten Ergebnisse liefern einen rechnerischen und neuronalen Mechanismus für die soziale Übertragung von Empathie. Dieser Mechanismus erklärt die Veränderungen individueller empathischer Reaktionen in empathischen und nicht-empathischen sozialen Umgebungen. Empathie-Ratings nach Videovorführungen In insgesamt vier Studien sahen die Studienteilnehmerinnen zuerst Videos von Händen, die gerade eine schmerzhafte Stimulation erhielten und gaben auf einer Rating-Skala an, wie sie sich dabei fühlen. Nachdem sie ihr eigenes Rating abgegeben hatten, wurden ihnen die empathischen oder nicht-empathischen Reaktionen anderer Personen auf die gleichen Videos gezeigt. Anschließend gaben die Studienteilnehmerinnen erneut ein Empathie-Rating ab, diesmal aber bezogen auf den Schmerz einer neuen Person. Das Ergebnis: Durch die Beobachtung empathischer Reaktionen anderer Personen lernten die Versuchsteilnehmerinnen mehr oder weniger empathisch zu sein. „Je nachdem, ob empathische oder nicht-empathische Reaktionen beobachtet wurden, stiegen oder sanken die Empathie-Ratings. Interessanterweise änderte sich auch die neuronale Reaktion auf den Schmerz der anderen Person“, berichtet Grit Hein. Die Professorin und ihr Team können zeigen, dass diese neuronalen Veränderungen durch mathematische Lernmodelle erklärbar sind. Das bedeutet, dass die erhöhte oder abgeschwächte Empathie wirklich durch Lernen von anderen hervorgerufen wird – und nicht nur bloße Nachahmung ist oder gezeigt wird, um anderen zu gefallen. Es lohnt sich, in ein empathisches Umfeld zu investieren Übertragen auf den beruflichen Kontext bedeutet das: Wer ein gutes Team haben möchte, muss für ein gutes Umfeld sorgen? „Unbedingt!“, antwortet Grit Hein. „Man muss einfach wissen, dass auch Erwachsene durch Beobachten Empathie erlernen oder verlernen, und zwar selbst von Personen, die sie nicht kennen.“ Wer aus Gründen des Sparens, des Zeitmangels oder des Missmanagements eine Arbeitsumgebung schafft, in der es an Empathie mangelt, muss sich bewusst sein, dass dieses Verhalten langfristig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formt. Frühere Studien zeigten, dass Empathie in eine prosoziale Motivation übergehen kann und unter anderem die Kooperations- und Hilfsbereitschaft erhöht. Zu viel Empathie kann jedoch auch einen anderen Weg nehmen und Stress auslösen, der zu Burnout oder vollständigem Rückzug führt. Empathie kann also auch als anstrengend empfunden werden.

Bild: Kamila Bay - stock.adobe.com

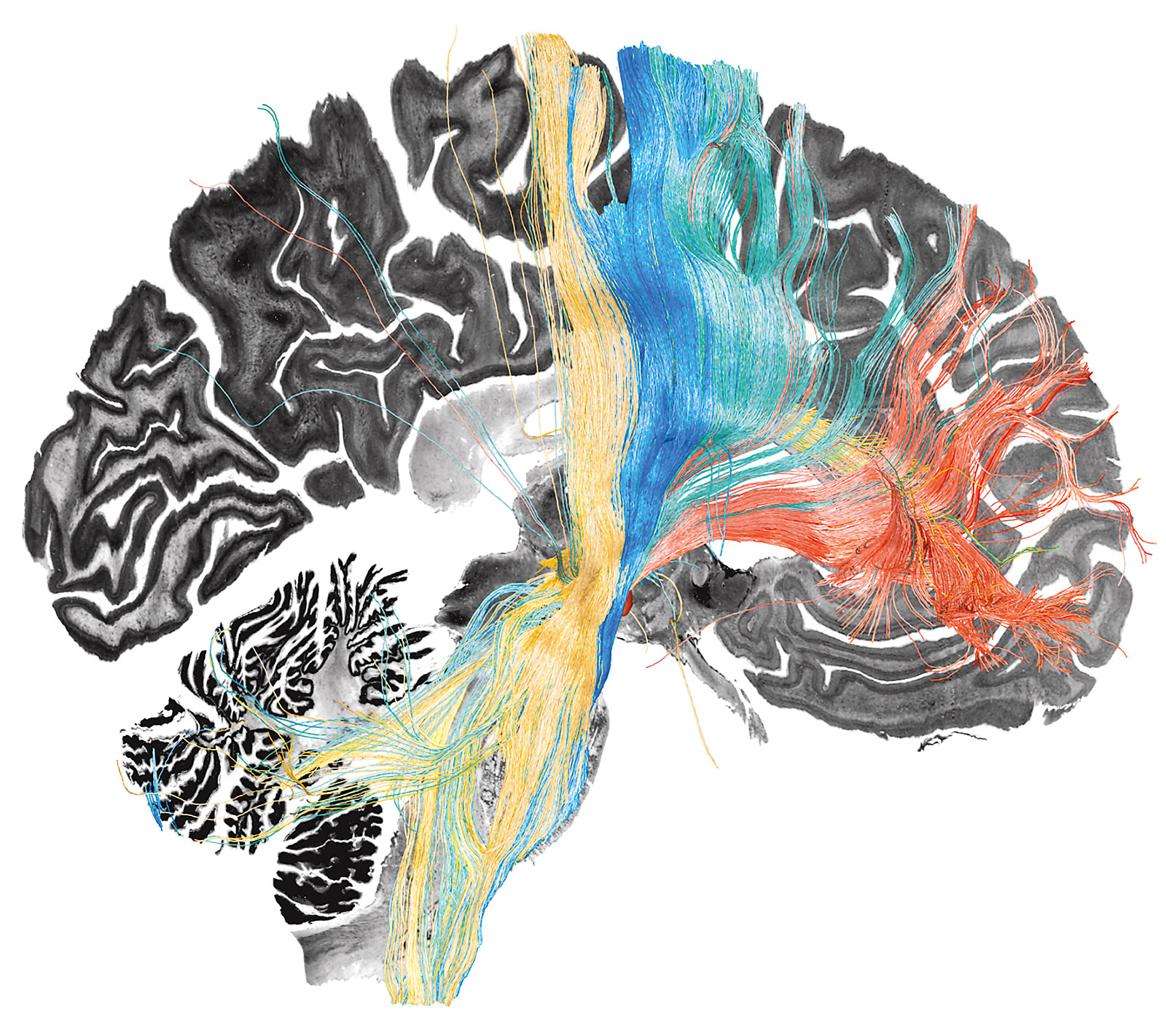

Landkarte gestörter Netzwerke im Gehirn

Ein internationales Studienteam mit Würzburger Beteiligung analysierte Daten von tiefen Hirnstimulationen bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen und lokalisierte die fehlerhaft funktionierenden Verbindungen im Gehirn, die sich wie Blockaden auf gesunde Gehirnfunktionen auswirken.

Legt man alle durch die 534 Elektroden modulierten Verbindungen übereinander, zeigt sich, dass es für jede der vier farblich markierten Störungen spezifische Projektionsfasern gibt. Bild: Charité - Barbara Hollunder

Bewegungsstörungen wie Parkinson und Dystonie, aber auch das Tourette-Syndrom sowie Zwangsstörungen gehen allesamt auf fehlerhafte Verbindungen von Gehirnregionen zurück. Eine bewährte Behandlungsmöglichkeit dieser Erkrankungen ist die tiefe Hirnstimulation. Über dünne, ins Gehirn implantierte Elektroden werden permanent elektrische Impulse abgegeben, die die Symptome lindern. Der genaue Wirkmechanismus war bislang noch nicht genau bekannt. Im Februar 2024 veröffentlichte ein internationales Team unter Federführung von Forschenden der Berliner Charité und des Bostoner Brigham and Women’s Hospital, mit Würzburger Beteiligung im Fachjournal Nature Neuroscience eine Landkarte gestörter Netzwerke im Gehirn. Ausgangspunkt der Forschung war ein etwa ein Zentimeter langer Kern im Zwischenhirn. Der Nucleus Subthalamicus, in den die Elektroden implantiert werden, ist ein erfolgreicher Punkt für die tiefe Hirnstimulation sowohl bei Parkinson und Dystonie als auch seit Neuestem bei Zwangserkrankungen und Tic-Störungen. Die Forschenden stellten sich die Frage: Wie kann es sein, dass sich über so einen kleinen Kern die Symptome derart unterschiedlicher Hirnfunktionsstörungen behandeln lassen? Sie analysierten die Daten von 534 Elektroden, die bei insgesamt 261 Patientinnen und Patienten aus der ganzen Welt implantiert wurden. 127 von ihnen litten unter der Parkinson-Krankheit. Einen großen Teil dieser Fälle lieferte die von Prof. Dr. Jens Volkmann geleitete Neurologische Klinik des UKW. Entwicklung der Software im SFB/TRR 295 ReTune Um die exakte Lage der jeweiligen Elektroden zu erfassen, kam die Software LeadDBS zum Einsatz, die im Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB) TRR 295 ReTune weiterentwickelt wurde. In dem von der Charité und dem UKW koordinierten SFB werden seit vier Jahren die Mechanismen und Funktion der dynamischen neuronalen Netzwerke untersucht, um sie durch invasive oder nicht-invasive Hirnstimulation gezielt zu beeinflussen. „Eines der wichtigsten Ergebnisse aus den letzten Jahren ist die Erkenntnis, dass eine Vielzahl von neurologischen und psychiatrischen Symptomen eine fehlerhafte Informationsverarbeitung zwischen entfernten Hirnregionen zugrunde liegt. Um diese Gehirn-Netzwerk-Störung optimal zu behandeln ist die Lage der Elektroden sehr wichtig, denn schon kleinste Abweichungen bei der Platzierung können die gewünschten Effekte ausbleiben lassen“, sagt PD Dr. Martin Reich, geschäftsführender Oberarzt der Neurologischen Klinik am UKW. Lokalisation von Netzwerken, die für Behandlung entscheidend sind Legt man alle durch die 534 Elektroden modulierten Verbindungen übereinander, ist zu erkennen, dass es für jede der vier farblich markierten Störungen spezifische Projektionsfasern gibt, die mit Regionen im Vorderhin verbunden sind, die wiederum eine wichtige Rolle bei Bewegungsabläufen, Verhaltenssteuerung oder Informationsverarbeitung spielen. Zusammengenommen beschreiben diese Schaltkreise eine Sammlung von dysfunktionalen Schaltkreisen, die zu verschiedenen Hirnstörungen führen. Durch die Stimulation der Schaltkreise können Blockaden moduliert werden, um schlussendlich die Symptome der Erkrankung zu lindern.

Neue Kommunikationswege zwischen Gehirn und Darm entdeckt

Veränderungen im Darm können sich nicht nur auf die Verdauung, sondern auch auf die psychische Gesundheit und das Nervensystem auswirken. So weiß man heute, dass viele neurologische Erkrankungen, wie Parkinson, Multiple Sklerose oder Depressionen, mit Problemen im Darm zusammenhängen. Mehrere Publikationen beschrieben bereits, dass Immunzellen aus dem Darm ins Gehirn wandern können. Eine neue Erkenntnis in der ebenso komplexen wie faszinierenden Welt der Darm-Hirn-Achse veröffentliche Juniorprofessorin Dr. Rhonda McFleder vom UKW im Dezember 2023 in der Fachzeitschrift Nature Communications. „In unserer Studie zeigen wir, dass die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm keine Einbahnstraße ist. Zellen können auch vom Gehirn in den Darm wandern und so die Ausbreitung von Krankheiten vermitteln“, erklärt die Neurobiologin, die gemeinsam mit Prof. Dr. Chi Wang Ip an der Neurologischen Klinik des UKW die Rolle des Immunsystems bei der Parkinson-Erkrankung erforscht. Konkret wurden als zwischen Hirn und Darm wandernde Zellen Makrophagen, auch Fresszellen genannt, nachgewiesen. Der nächste Schritt besteht darin, diese Zellen vollständig zu charakterisieren und die sogenannten Homing-Moleküle zu identifizieren, die sie in den Darm leiten. „Sobald wir diese Moleküle erkannt haben, können wir Therapeutika entwickeln, die auf sie abzielen und hoffentlich den Krankheitsverlauf bei Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen aufhalten“, kündigt Prof. McFleder an.

Rhonda McFleder forscht in der Neurologie am UKW zu Morbus Parkinson und erhielt im Mai 2023 die Juniorprofessur für Translationale Medizin.

Neues Verständnis der Schmerzwahrnehmung

Bisher ging man davon aus, dass äußere Reize, die auf den Körper einwirken, ausschließlich von Neuronen, also Nervenzellen des peripheren Nervensystems, wahrgenommen und an das zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Neuere Forschungen legen jedoch nahe, dass auch bestimmte Hautzellen, so genannte Keratinozyten, bei der Weiterleitung von Sinnesinformationen wie Schmerz, Wärme und Kälte oder Berührung und Druck an das Gehirn eine Rolle spielen. In einer aktuellen Studie untersuchte Nurcan Üçeyler, Professorin für Translationale Somatosensorik von der Neurologischen Klinik des UKW, mit ihrer Arbeitsgruppe die Kontaktstellen zwischen Neuronen und Keratinozyten in der menschlichen Haut mittels neuer bildgebender Verfahren genauer. Dabei wurde eine Verbindung zwischen Hautzellen und Nervenfasern bei der Kommunikation äußerer Reize bestätigt. Die Analysen, die federführend von Dr. Christoph Erbacher, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Erstautor der Studie, durchgeführt wurden, könnten wichtige Auswirkungen auf künftige Behandlungsansätze von Neuropathien und neuropathischen Schmerzen haben und wurden im Januar 2024 in der Fachzeitschrift eLife veröffentlicht.

Prof. Dr. Nurcan Üçeyler und Dr. Christoph Erbacher publizierten im Januar 2024 ihre Studie „Interaction of human keratinocytes and nerve fiber terminals at the neuro-cutaneous unit“.

Covid-19-Grundimmunisierung verringert Schweregrad von Durchbruchsinfektionen

Fieber, Husten, Geschmacksstörungen, Schwindel sowie Übelkeit und Erbrechen sind die Hauptsymptome von Corona. Nehmen diese ab, wenn man sich trotz Grundimmunisierung mit einer SARS-CoV-2-Variante, kurz VOC, infiziert? Zur Beantwortung dieser Frage gründete Prof. Dr. Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts am Uniklinikum Erlangen, aus sechs medizinischen Universitätsstandorten in Bayern und weiteren Partnern das Corona-Vakzin-Konsortium CoVaKo. In einer großen multizentrischen und prospektiven Studie untersuchte das Konsortium sowohl die klinischen Daten zu Durchbruchsinfektionen nach Grundimmunisierung gegen SARS-CoV-2 im Vergleich zu Ungeimpften als auch die Immunogenitätsdaten. Am UKW wurde die Studie von Prof. Dr. Johannes Liese und Prof. Dr. Martina Prelog von der Kinderklinik geleitet. Studie stützt Empfehlung einer Grundimmunisierung Martina Prelog, Immunologin und Erstautorin der Dezember 2023 im Journal of Clinical Virology veröffentlichten Studie, fasst die Ergebnisse zusammen: „Die vollständige Erstimpfung gegen Covid-19 reduzierte die Häufigkeit von Symptomen bei nicht hospitalisierten Erwachsenen mit Durchbruchsinfektionen und führte zu einer schnelleren und länger anhaltenden Neutralisierung gegen die infektiösen Varianten als bei Ungeimpften. Unsere Studie zeigt also, dass Erwachsene immunologisch und klinisch von einer Grundimmunisierung gegen Covid-19 auch in Bezug auf die neuen VOC profitieren, sowohl in Bezug auf die Schwere der Erkrankung, die Dauer der Symptome, die Viruslast und die Antikörperimmunität.“

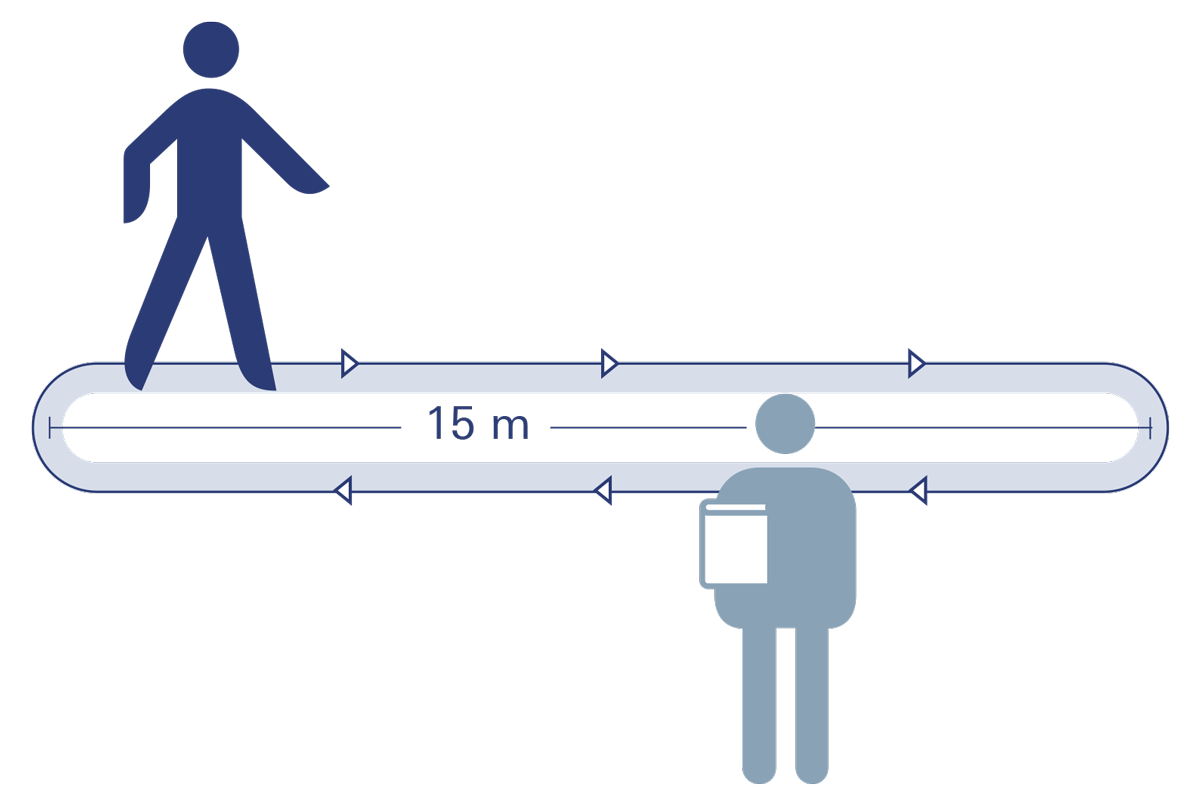

Gehtest: Wie fit bin ich?

Der 6-Minuten-Gehtest ist eine einfache, kostengünstige und sichere Untersuchungsmethode, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Er ermöglicht es beispielsweise, die Schwere von Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und Lungenleiden sowie das Ansprechen auf eine Therapie zu bewerten. Das Ergebnis des Tests hängt unter anderem von individuellen Eigenschaften wie Körperbau und Alter der Testperson ab. „Bislang fehlten jedoch Normwerte zur Einordung und Beurteilung der zurückgelegten Gehstrecke“, berichtet Privatdozentin Dr. Caroline Morbach. Das hat die Kardiologin am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz (DZHI) Würzburg in ihrer im Januar 2024 im Journal Clinical Research in Cardiology veröffentlichen Studie geändert. „Wir haben aus einer sehr großen Bevölkerungsstichprobe der Stadt Würzburg, der sogenannten STAAB-Kohorte, Referenzwerte für Menschen aus der Allgemeinbevölkerung zwischen dem 40. und 80. Lebensjahr erstellt, die bei der Interpretation der Testergebnisse helfen können. Diese Referenzwerte sind anwendbar, wenn der Gehtest nach den gleichen Standards durchgeführt wird, wie sie in unserer Studie zur Anwendung kamen.“

Die STAAB-Studie ist ein Kooperationsprojekt des DZHI (Studienleiter: Prof. Dr. Stefan Störk) und des Instituts für Klinische Epidemiologie und Biometrie (IKE-B, Studienleiter: Prof. Dr. Peter Heuschmann). Für die Beurteilung der Fitness hat das Studienteam der Würzburger Universitätsmedizin unter Federführung von Prof. Dr. Rüdiger Pryss und Michael Stach vom IKE-B einen Kalkulator entwickelt und zur freien Verfügung gestellt unter www.6mwt.org.