Die

ärztliche Perspektive

Wie erlebten Ärztinnen und Ärzte die vergangenen Monate der Corona-Pandemie? Hier Eindrücke und Aspekte aus einigen der speziell involvierten Bereiche.

Sicher gebären unter Corona-Bedingungen

Prof. Dr. Achim Wöckel, Direktor der Universitäts-Frauenklinik

In der Frauenklinik hatten wir die besondere Situation, dass wir zu Beginn der Pandemie nicht absehen konnten, mit welcher Häufigkeit und welchen Verläufen einer Corona-Infektion bei Schwangeren zu rechnen ist. In jedem Fall mussten wir – auch aufgrund der dezentralen Lage der Frauenklinik – eine eigene Struktur und Organisation für potenziell Erkrankte schaffen, die gleichzeitig alle Anforderungen eines Perinatalzentrums erfüllt und doch aus Infektionsschutzgründen getrennt von unserer Geburtshilfe lokalisiert ist. Nach schneller Absprache mit dem Vorstand und der Klinikumseinsatzleitung schufen wir in geradezu rasanter Geschwindigkeit einen zweiten Kreißsaal mit Sectio-OP und Entbindungsräumen in Räumen des Ostflügels. Hieran wurde eine eigene Isolierstation angebunden. Dieser Bereich funktioniert vollkommen autark und getrennt von unserer Geburtsmedizin. Das erfolgreiche und hocheffektive Zusammenspiel aller Geschäftsbereiche und Berufsgruppen in der Planung und Umsetzung war aus meiner Sicht vorbildlich. Aktuell nutzen wir die eigens bereitgestellten Funktionsbereiche zumindest partiell für weitere Bereiche der Frauenklinik, könnten aber im Falle einer erneuten Infektionswelle jederzeit umschalten. Während an anderen Orten vereinzelt sehr schwere Covid-Verläufe bei Schwangeren behandelt wurden, blieben wir davon bislang glücklicherweise weitestgehend verschont, können jedoch jederzeit Mutter und Kind versorgen.

Versorgungsauftrag als ARDS/ECMO-Zentrum erfüllt

Prof. Dr. Patrick Meybohm, Direktor der Klinik für Anästhesiologie

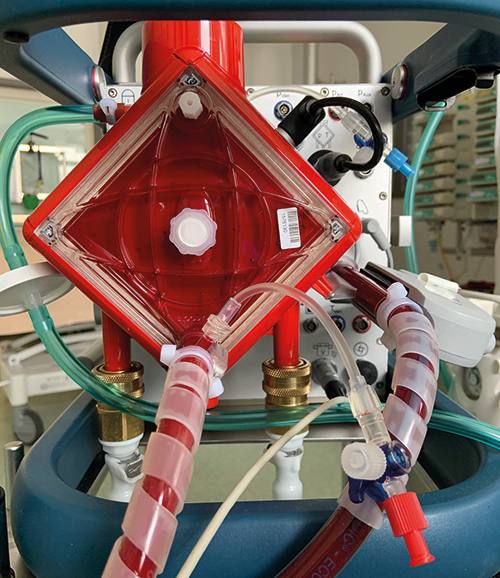

Auf den anästhesiologisch betreuten Intensivstationen des UKW wurden während der Covid-19-Pandemie bis Ende Juni 27 Patienten behandelt. Nahezu alle dieser Patienten erlitten infolge der Viruspneumonie ein besonders schweres Lungenversagen – ein sogenanntes ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) – und mussten bei einer lebensbedrohlichen Einschränkung der Lungenfunktion beatmet werden. Bei vielen war der Verlauf so schwer, dass die Lungenfunktion vorrübergehend mittels eines extrakorporalen Organersatzverfahrens (ECMO – Extrakorporale Membranoxygenierung) unterstützt werden musste, um eine Heilung und Wiederherstellung der Lungenfunktion überhaupt zu ermöglichen. Die ECMO-Therapie stellt eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Körpers sicher. Das Verfahren erfordert aufgrund seiner Komplexität ein hoch spezialisiertes ärztliches und pflegerisches Team. Aufgrund dessen wurde auch das Team der Intensivstationen vorübergehend erweitert.

Der Oxygenator einer ECMO.

Die Intensivstation der Klinik für Anästhesiologie ist eines der führenden ARDS/ECMO-Zentren in Deutschland. Hier wurden viele Patienten behandelt, die in umliegenden Krankenhäusern aufgrund der Schwere der Covid-19Erkrankung nicht weiter therapiert werden konnten. Bei jedem Patienten wurde individuell entschieden, ob ein Transport ohne ECMO möglich ist oder ob sogar noch vor Ort im abgebenden Krankenhaus – teilweise mehr als 100 km von Würzburg entfernt – der Einbau einer ECMO erfolgen musste, damit der Patient überhaupt transportfähig ist.

Schutzkleidung mit mehrfacher Barrierewirkung

Prof. Dr. Hartwig Klinker und Dr. Susanne Wiebecke, Schwerpunkt Infektiologie der Medizinischen Klinik und Poliklinik II

Trotz guter Vorbereitung stellte die akute Ausbruchssituation alle an der klinischen Versorgung beteiligten Berufsgruppen vor besondere Herausforderungen. Dies betraf sowohl die räumliche und personelle als auch die praktische Umsetzung der Sicherheitsvorgaben am Patienten. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine Infektionsstation mit 20 Covid-Kranken, die unter Einhaltung strikter Barrieremaßnahmen in dieser – auch psychischen – Ausnahmesituation versorgt und behandelt werden mussten. Die Schutzkleidung stand fortan bei jedem Handgriff sprichwörtlich als „Barriere“ zwischen Ärztin/Arzt und Patient/in. Durch den Einsatz von Faceshield, FFP2-Maske und Haube bedurfte es häufiger Kontakte, um überhaupt ein Wiedererkennen seitens des Patienten zu ermöglichen. Die akustische Verständigung war zudem insbesondere bei älteren Herrschaften mit Schwerhörigkeit mangels Ablesbarkeit von den Lippen erschwert. Auch die emotionale Nähe und Empathie waren durch Vinylhandschuhe und den nötigen Abstand schwieriger vermittelbar. Die ärztliche Beratung am Krankenbett war – insbesondere in der Anfangszeit – angesichts der nur bruchstückhaften Kenntnis des Krankheitsbildes ungewohnt „improvisiert“ und von einem unbehaglichen subjektiven Gefühl einer eingeschränkten Kompetenz begleitet. Das im Verlauf gemeinsame interdisziplinäre Kennenlernen eines bis dahin nicht bekannten Krankheitsbildes mit seinen vielen unterschiedlichen Facetten ließ in der Interaktion mit dem Patienten jedoch bald eine Partnerschaft entstehen, die in den meisten Fällen einen günstigen Ausgang fand.

Zwischen Sorge und medizinischer Neugier

Prof. Dr. Gülmisal Güder, Oberärztin der Medizinische Klinik und Poliklinik I

Die Anfangszeit war für uns von großer Unsicherheit und Sorge geprägt. Gleichzeitig bestanden aber auch ein genuines Interesse und medizinische Neugier, eine Pandemie dieses Ausmaßes mitzuerleben sowie deren Behandlung mitzugestalten. Natürlich hatten wir auch die schrecklichen Bilder und Berichte aus Italien im Kopf, weshalb wir an die ersten Patienten mit äußerster Vorsicht herantraten – auch was den Eigenschutz angeht. Unterstützt wurden wir hierbei tatkräftig und wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit von der Stabsstelle Krankenhaushygiene und dem Gesundheitsamt. Hierfür bedanke ich mich im Namen des gesamten Teams der Medizinischen Notaufnahme.

In der Notaufnahme war die Welt auf einmal ganz anders

Privatdozent Dr. Dirk Weismann, Leiter der Internistischen Notfall- und Intensivmedizin

Von Anfang an waren Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Diagnose einer Corona-Infektion in der Anwendung schwierig. Bei typischen Symptomen waren sie treffend, für die Erkennung untypischer Fälle aber nicht gedacht. Wir durften aber keinen einzigen übersehen, um Infektions-ketten unter allen Umständen zu vermeiden. Der Virusnachweis war ein Problem, Testmaterial nur sehr beschränkt verfügbar, die Zeit bis zum Ergebnis zu lang. Zudem war unklar, was ein negativer Test bedeutete und wie oft dieser wiederholt werden sollte. Um die Isolierungsmöglichkeit auszuweiten, wurde ein Infektions-bereich in der Zentralen Notaufnahme eingerichtet, was zu erheblichen räumlichen Veränderungen und völlig neuen Abläufen führte. Es gab zwar gute Vorgaben für die Nutzung von Schutzausrüstung, aber auch die berechtigte Sorge, dass diese nicht reichen würde. Und der Verbrauch stieg, je mehr an Corona gedacht und danach gesucht wurde. Entlastet hat uns die Corona-Untersuchungsstelle durch das UKW und Institut für Mikrobiologie sowie die großartige Unterstützung durch die Virologie. Viele der positiv getesteten Patienten konnten dann sogar ambulant betreut werden. Bei bedrohlichen Erkrankungen war die enge Zusammenarbeit mit der internistischen Intensivstation entscheidend. Glücklicherweise mussten wir den Ansturm nicht erleben, auf den wir uns vorbereitet hatten. Die hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen allen Berufsgruppen und Fächern in dieser Zeit wird uns in guter Erinnerung bleiben.