Der „Frank Misselwitz Memorial Award for Excellence in Thrombosis Research” würdigt Nachwuchswissenschaftler, die herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Thromboseforschung vorweisen können und zur Verbesserung von Diagnose, Prävention oder Behandlung thromboembolischer Erkrankungen beitragen. Ausgezeichnet wird die Würzburger Biomedizinerin Sarah Beck für ihre translationale Forschung in den Bereichen Hämostase, Thrombose und Thrombo-Inflammation. Ihre Forschung hilft dabei, die Entstehung und Entwicklung von Blutgerinnseln zu verstehen. Damit leistet sie einen Beitrag zu potenziellen Innovationen in Prävention und Therapie. Sarah Beck teilt sich den mit 20.000 Euro dotierten Preis mit dem Mediziner Gerrit M. Grosse vom Universitätsspital Basel. Der Award wird einmalig von der Bayer Foundation verliehen.

Würzburg/Leverkusen. Sarah Beck ist ein „Würzburger Gewächs“ durch und durch. Sie wurde am Uniklinikum Würzburg (UKW) geboren, erwarb ihre Hochschulreife am Riemenschneider-Gymnasium und studierte Biomedizin an der Julius-Maximilians-Universität (JMU). Über ihre Masterarbeit fand sie den Weg in die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte und angesehene Würzburger Thrombozytenforschung, die Würzburger Platelet Group. Diese ist in der Experimentellen Biomedizin I des UKW und dem Rudolf-Virchow-Zentrum für Integrative und Translationale Biobildgebung (RVZ) angesiedelt. Die Forschung an den Blutplättchen, wie die Thrombozyten im Volksmund heißen, fand sie so spannend, dass sie direkt ihre Promotion in der Arbeitsgruppe von Bernhard Nieswandt, Direktor der Experimentellen Biomedizin I, anschloss. Inzwischen hat die 37-Jährige ein Forschungsprojekt zur experimentellen Hämostaseologie im neuen Graduiertenkolleg 3190 „Thrombo-Inflame“ und ist dabei, mit Fördergeldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft ihre eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Jetzt wurde sie für ihre bisherige Thrombozytenforschung mit dem "Frank Misselwitz Memorial Award for Excellence in Thrombosis Research” der Bayer Foundation geehrt.

Thrombozyten sind Haupttreiber von Thrombosen und spielen gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Hämostase, der Verhinderung von Blutungen

Thrombozyten sind die kleinsten zellulären Bestandteile des Bluts. Sie entstehen durch Abschnürung aus Megakaryozyten im Knochenmark und besitzen keinen Zellkern, was sie sehr empfindlich macht. „Da die Blutplättchen sehr schnell an Qualität verlieren, benötigen wir immer kurze Transportwege und müssen unsere Experimente binnen zwei bis drei Stunden abgeschlossen haben“, beschreibt Sarah Beck die Besonderheit der Thrombozyten.

In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf die molekularen Mechanismen der Thrombozytenaktivierung bei der sogenannten Hämostase. Dieser Prozess ist lebenswichtig, um Blutungen zu stillen und Wunden zu schließen. Bei der Blutstillung heften sich Thrombozyten an die Wundränder und bilden einen Pfropf, der die Verletzung provisorisch abdichtet. Bei der Blutgerinnung, auch Koagulation genannt, werden lange Fasern aus Fibrin gebildet, die gemeinsam mit den Blutplättchen die Wunde fest abdichten. Wird jedoch zu viel Fibrin gebildet, beispielsweise bei chronischen Wunden, kann es zu Gefäßverschlüssen, sogenannten Thrombosen, kommen.

Revolutionären Regulationsmechanismus der Blutgerinnung in Nature Cardiovascular Research veröffentlicht

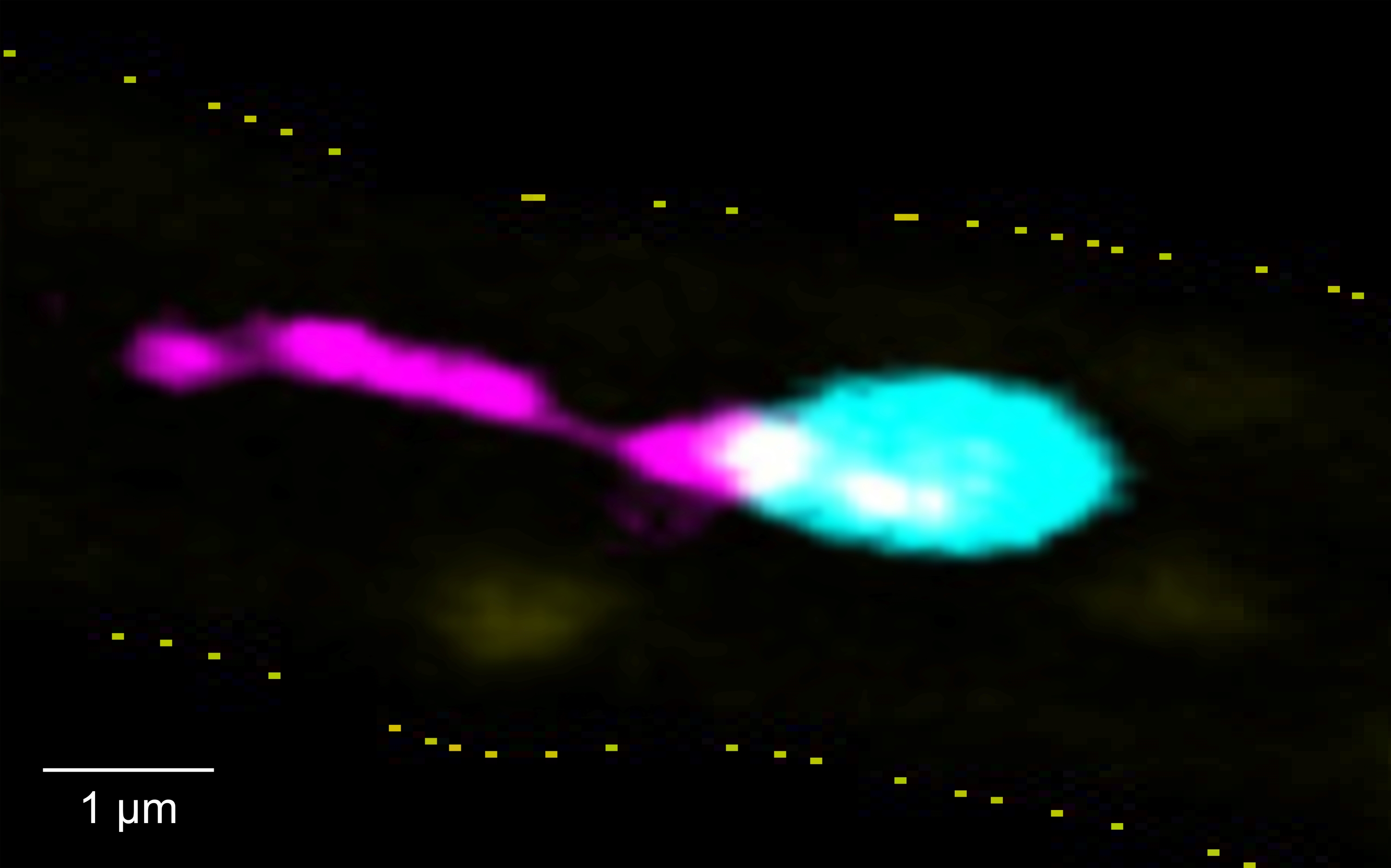

Lange Zeit war nicht vollständig verstanden, wie die Gerinnung begrenzt werden kann – bis Sarah Beck als Erstautorin einen revolutionären Regulationsmechanismus der Fibrinbildung im renommierten Magazin Nature Cardiovascular Research veröffentlichte. Gemeinsam mit einem internationalen Autorenteam deckte sie das Glykoprotein V (GPV), das sich auf der Oberfläche der Thrombozyten befindet, als Schaltstelle für die Blutstillung und Thrombusbildung auf. Aus diesen Erkenntnissen leiteten sie neue Therapieansätze ab.

Glykoprotein GPV als Schaltstelle für die Blutstillung und Thrombusbildung

„GPV wird während der Blutgerinnung vom Enzym Thrombin freigesetzt. Indem das lösliche GPV wieder an Thrombin bindet, verändert es dessen Aktivität, sodass weniger Fibrin gebildet wird“, erläutert Sarah Beck den Mechanismus. In verschiedenen Versuchen an experimentellen Thrombosemodellen konnte durch die Zugabe von löslichem GPV die Bildung von gefäßverschließenden Thromben verhindert und ein deutlicher Schutz vor experimentellem Schlaganfall und damit verbundener Hirnschädigung vermittelt werden.

Andererseits kann ein Eingreifen in diesen Mechanismus die Blutstillung bei Menschen mit Blutungsproblemen verbessern. „Wir haben einen Antikörper gegen GPV entwickelt, der verhindert, dass GPV von Thrombin geschnitten wird – es entsteht also kein lösliches GPV. Dadurch wird die Thrombin-Aktivität und die Fibrinbildung gesteigert, was wiederum die Blutstillung in Fällen mit gestörter Hämostase verbessert“, erklärt Sarah Beck. Die Anti-GPV-Behandlung habe großes klinisches Potenzial – ein Ansatzpunkt, den sie derzeit in einem humanisierten Mausmodell näher untersucht.

„Dieses Forschungsprojekt ist aus translationaler Sicht extrem spannend. Denn je nachdem, wie ich am Thrombozytenrezeptor ansetze und seine Funktion moduliere, kann ich Blutungsrisiken oder Thrombosen reduzieren – im besten Fall sogar beides: Thrombosen verhindern, ohne die Blutstillung zu beeinträchtigen“, schwärmt Sarah Beck.

Weitere Projekte zur vaskulären Integrität und mit photoschaltbaren Inhibitoren

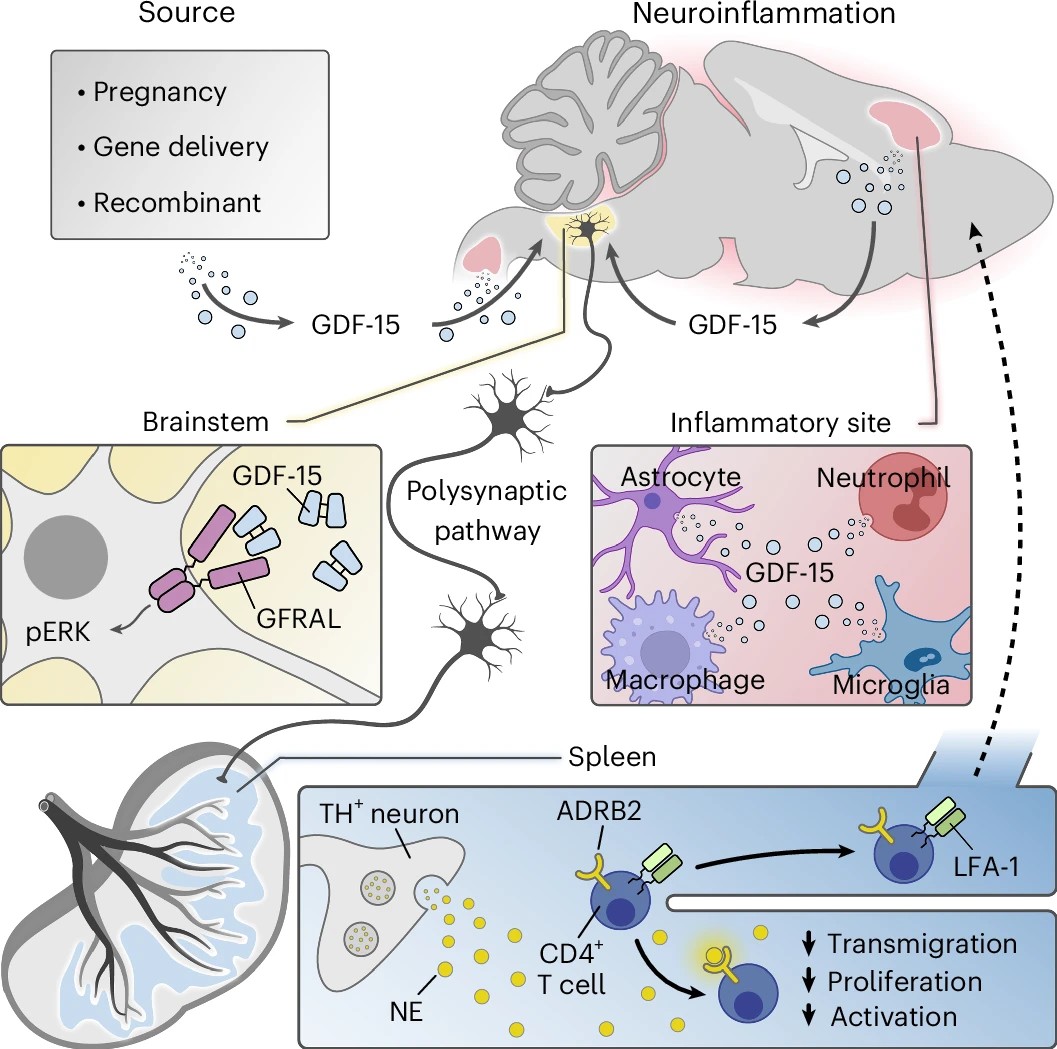

Im neuen Graduiertenkolleg 3190 „Thrombo-Inflame“ untersucht sie außerdem den Oberflächenrezeptor GPV und seine Beteiligung am Verlust der sogenannten vaskulären Integrität. Dabei geht es um den Prozess, bei dem die Blutgefäße aufgrund von Entzündungsreaktionen durchlässiger werden.

Zukunftsmusik stimmt sie schließlich mit Kolleginnen und Kollegen der Chemie in ihrem neuen Projekt an, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Hier geht es um sogenannte photoschaltbare Inhibitoren, also Wirkstoffe, deren hemmende Wirkung sich mit Licht ein- und ausschalten lässt. Beck nennt ein Beispiel: „Wenn jemand dauerhaft Antikoagulanzien nehmen muss – das sind Medikamente, die verhindern, dass das Blut zu schnell oder unkontrolliert gerinnt und verklumpt –, hätte diese Person bei einer spontanen Operation ein hohes Blutungsrisiko. Wir versuchen hier einen neuen Ansatz in der Grundlagenforschung auszutesten, um mit Licht, also Photoaktivität, ein- beziehungsweise kurzfristig auszuschalten und somit das Risiko einer Blutung zu reduzieren.“

Würzburg bietet beste Voraussetzungen

Ihre Forschung werde nie langweilig. Öffnet sich eine Tür, gehen gleich viele weitere auf. In Würzburg habe sie die besten Voraussetzungen und ein ideales Umfeld. Beck: „Es ist alles da: gute Fragestellungen, eine exzellente Zusammenarbeit mit tollen Kolleginnen und Kollegen mit herausragenden Expertisen, eine weltweit einmalige Ausstattung, eine breite Methodenvielfalt und schlussendlich mit den Grombühlzwergen eine gute und flexible Kinderbetreuung am Uniklinikum.“

Bernhard Nieswandt vertritt hochschwangere Sarah Beck bei der Preisverleihung

Da sie in wenigen Tagen ihr zweites Kind erwartet, konnte Sarah Beck den „Frank Misselwitz Memorial Award for Excellence in Thrombosis Research“ nicht persönlich entgegennehmen. Doch sie hätte sich niemanden Besseres vorstellen können, der sie bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Februar 2026 in Leverkusen vertritt: Bernhard Nieswandt, Becks Mentor, Doktorvater sowie wissenschaftliches Vorbild. „Seine Unterstützung, sein Vertrauen und seine intellektuelle Großzügigkeit haben meinen wissenschaftlichen Weg und mein Verständnis davon, was es heißt, Forschung mit Sorgfalt, Integrität und Leidenschaft zu betreiben, maßgeblich geprägt“, sagte die Biomedizinerin in einer Videobotschaft.

Der Frank Misselwitz Memorial Award motiviere sie zusätzlich, ihre Forschung weiterhin mit Hingabe, Neugier und Ehrgeiz fortzusetzen. „Die Auszeichnung ist eine außergewöhnliche Ehre und eine starke Anerkennung dafür, dass meine Forschung nicht nur für mich persönlich, sondern auch bei anderen Resonanz findet“, so Sarah Beck. Forschung ist für sie nicht nur ein wissenschaftliches Unterfangen, sondern auch eine Verantwortung: „Wissen zu schaffen, das das Potenzial hat, die Patientenversorgung und letztlich die Lebensqualität zu verbessern. Durch die Untersuchung grundlegender biologischer Prozesse möchte ich helfen, die Lücke zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung zu schließen.“

Über den Frank Misselwitz Memorial Award for Excellence in Thrombosis Research

Der Frank Misselwitz Memorial Award for Excellence in Thrombosis Research ist eine einmalig verliehene Auszeichnung zur Würdigung des wissenschaftlichen Vermächtnisses von Dr. Frank Misselwitz, der im Sommer 2025 im Alter von 68 Jahren verstarb. Misselwitz war für seine bedeutenden Beiträge zur Thrombose‑ und Hämostaseforschung bekannt und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Zulassung von Rivaroxaban (Xarelto). Gemeinsam mit seinen Kolleginnen Dr. Dagmar Kubitza und Dr. Elisabeth Perzborn erhielt er 2009 für diese bahnbrechende Arbeit den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten. Das Team spendete das Preisgeld an die Bayer Foundation, wodurch der Bayer Thrombosis Research Award geschaffen werden konnte. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre für außergewöhnliche frühkarrierebezogene Leistungen in der Grundlagen‑ oder klinischen Thromboseforschung. Auch dieser Preis ging bereits in die Würzburg Platelet Group: Im Februar 2015 wurde Prof. Dr. Markus Bender mit dem Bayer Thrombosis Research Award ausgezeichnet. Der Frank Misselwitz Memorial Award ehrt zwei Nachwuchsforschende, deren Arbeiten den translationalen Anspruch und die Neugier widerspiegeln, die Misselwitz’ Karriere prägten.

Mehr über Dr. Sarah Beck und die Faszination an der Blutplättchen-Forschung erfahren interessierte Leserinnen und Leser im Porträt der UKW-Serie #WomenInScience.

Pressemeldung zum GRK 3190 Thrombo-Inflame

Pressemeldung zum Glykoprotein V als Schaltstelle für Blutstillung und Thrombusbildung

Pressemeldung zur siebten internationalen Konferenz des European Platelet Network (EUPLAN), das vom 17. bis 19. September 2025 in Würzburg stattfand mit Informationen zur Würzburg Platelet Group.

Text: Kirstin Linkamp / Wissenschaftskommunikation UKW