Würzburg. „Die Endokrinologie macht sich oft kleiner, als sie ist“, sagt Prof. Dr. Martin Fassnacht, der den Lehrstuhl für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) leitet und neuer President-elect der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) ist. Schon als Student habe er immer wieder gehört, es ginge bergab mit dem Fach, in dem die hormonproduzierenden Drüsen im Mittelpunkt stehen. Tatsächlich ist die Endokrinologie eine vergleichsweise kleine internistische Subspezialität. Und es gibt aktuell nur elf Lehrstühle für Endokrinologie und Diabetologie und sogar nur sieben eigenständige Kliniken für das Fach in Deutschland. Die Konsequenzen sind ein potentieller Nachwuchsmangel in der Zukunft und aktuell bereits Versorgungsengpässe in der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit sehr langen Wartezeiten.

Schlüsselgebiet mit wachsender klinischer und gesellschaftlicher Bedeutung

Dabei hat die Endokrinologie in Deutschland eine hohe wissenschaftliche Relevanz mit internationaler Strahlkraft. Und der Bedarf an hoch spezialisierten Endokrinologinnen und Endokrinologen steigt stetig. Denn hormonell bedingte Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Schilddrüsenerkrankungen und Osteoporose sowie altersbedingte endokrinologische Multimorbiditäten nehmen zu und erfordern komplexe Behandlungsstrategien. Gleichzeitig kommen neue Herausforderungen wie die Transgender-Medizin, Umwelthormone und ihre Effekte auf Pubertät und Fruchtbarkeit sowie individuelle Hormontherapien, zum Beispiel in den Wechseljahren, hinzu. Fortschritte in der Molekular- und Systemmedizin verlangen zudem fundiertes Spezialwissen.

„Es hängt vom Nachwuchs ab, ob unser Fach überlebt“

Die Förderung des Nachwuchses liegt Martin Fassnacht daher besonders am Herzen. Diese möchte er auch als DGE-Präsident weiter voranbringen. Am 1. Juli 2025 beginnt seine einjährige Einarbeitungsphase als designierter Präsident, ab dem 1. Juli 2026 ist Fassnacht dann drei Jahre lang offizieller Präsident der DGE. Der Mediziner trat der Fachgesellschaft bereits 1997 als Student bei und begründete zwei Jahre später mit einer weiteren jungen Endokrinologin und einem Endokrinologen in Ausbildung die Nachwuchsinitiative YARE (Young Active Research in Endocrinology), die im Verlauf auch der Vorläufer von EYES (European Young Endocrine Scientists) wurde. Bei YARE steht „jung“ weniger für das Alter, sondern vielmehr für den Karrierebeginn in der Endokrinologie. YARE richtet sich an Studierende, Promovierende, Assistenzärztinnen und -ärzte sowie Postdocs, die neu im Fachgebiet sind. Die Initiative organisiert unter anderem eine eigene Jahrestagung, Sessions im Rahmen des DGE-Kongresses sowie die Mitgestaltung der ESE Summer School. Zudem vergibt YARE Reisestipendien und einen Dissertationspreis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

„YARE ist jetzt schon sehr aktiv, aber wir müssen die Nachwuchsarbeit noch mehr intensivieren“, meint Fassnacht. „Es ist unsere Aufgabe als Fachgesellschaft, die jungen Leute noch stärker zu fördern, ihnen klinische und wissenschaftliche Mentoren zur Seite zu stellen und sie auch zu motivieren, ihre Forschung zu präsentieren und sich in Gremienarbeit einzubringen. Es hängt vom Nachwuchs ab, ob unser Fach überlebt.“

Mehr Commitment und Berufspolitik

Auch von den etablierten Mitgliedern der DGE wünscht sich Fassnacht künftig mehr Engagement. „Wir haben zahlreiche Arbeitsgruppen, die sich über Input freuen.“ Wenn alle ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, können wir die DGE noch schlagkräftiger machen. Immerhin ist sie mit rund 1.660 Mitgliedern eine der größten endokrinologischen Fachgesellschaften Europas. Sie vertritt die Interessen all derer, die im Bereich Hormone und Stoffwechsel forschen, lehren oder ärztlich tätig sind.

Und genau deshalb müsse er sich zwangsläufig mit einem weiteren Feld beschäftigen, das nicht zur Primäraufgabe der eher wissenschaftlich geprägten DGE gehöre. „Wir müssen uns um die Berufspolitik kümmern“, meint Fassnacht und gibt zu: „In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel bei der Einführung der Vergütung über Fallpauschalen geschlafen.“ Beim sogenannten DRG-System wird in Krankenhäusern nicht nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet, sondern nach diagnosebezogenen Fallgruppen (Diagnosis Related Groups, kurz DRG). „Der Endokrinologie, in der es wenig apparative Diagnostik gibt und die eindeutig zur ‚sprechende Medizin‘ gehört, sind aber kaum DRGs zugeordnet, es gibt fast nur die Zweiteilung schwere oder leichte Fälle“, so Fassnacht. Hier müsse die Endokrinologie viel differenzierter betrachtet werden, zumal sie aufgrund der vielen komplexen Erkrankungen, die nicht nach Schema F behandelt werden können, sehr personalintensiv ist.

Komplexität spezialisierter Fächer muss in der Krankenhausreform explizit honoriert werden

Die geplante Krankenhausreform will das DRG-System zwar teilweise entschärfen und von einer reinen Fallpauschalen-Logik hin zu mehr Vorhaltefinanzierung übergehen. Das heißt, Kliniken bekommen Geld dafür, dass sie bestimmte Leistungen und Strukturen ständig bereitstellen - und nicht nur, wenn sie viele Behandlungsfälle haben. Das Reformmodell sieht jedoch eine Einstufung in Leistungsgruppen wie Notfallmedizin, Grundversorgung, Geburtshilfe, Chirurgie etc. vor. Es besteht die Gefahr, dass Kliniken aus Kostengründen auf Fächer wie die Endokrinologie verzichten und dann größerer Landstriche keine adäquate endokrinologische Versorgung bieten können. „Die Reform könnte aber auch ein Vorteil für die Endokrinologie sein“, meint Fassnacht. „Wenn die Politik und Kliniken erkennen, dass auch vermeintlich kleine, spezialisierte Fächer ebenfalls strukturrelevante und unverzichtbare Leistungen erbringen, die gezielt abgesichert werden müssen. Und gerade bei der Versorgung der vielen Patientinnen und Patienten mit Diabetes ist dies in Zukunft essentiell. Wenn die Finanzierung nicht gesichert ist, könnte die Versorgung weiter zentralisiert oder sogar abgebaut werden.“

Das Gleiche gelte für die Endokrinologie im niedergelassenen Bereich. Das Diagnostizieren und Behandeln von Patientinnen und Patienten mit Hormonstörungen müsse zudem attraktiv bleiben beziehungsweise attraktiver werden. Fassnacht: „Es ist nicht sinnvoll, dass zukünftig immer mehr Menschen mit hormonellen Erkrankungen stationär behandelt werden müssen.“

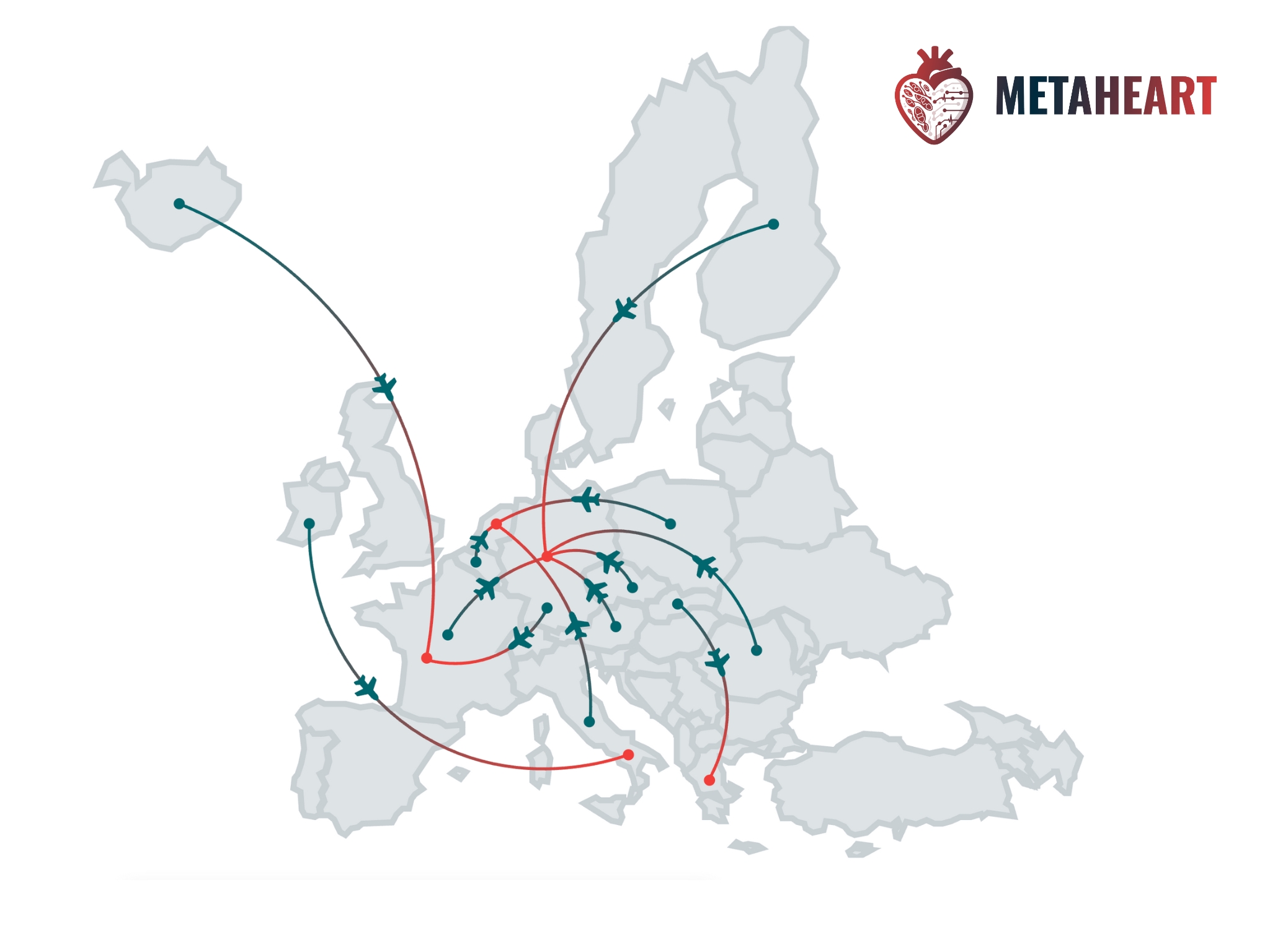

Schulterschluss mit der European Society of Endocrinology

Last but not least fordert Fassnacht einen noch engeren Schulterschluss mit der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie (European Society of Endocrinology, ESE). „Vieles geht einfach nur im europäischen Kontext“, sagt Fassnacht, der Mitglied verschiedener Gremien nationaler und internationaler endokrinologischer Fachgesellschaften ist. Er war beispielsweise Mitglied im Clinical Committee und im Executive Committee der ESE, ist Gründungsmitglied und war zwischenzeitlich Präsident des European Network for the Study of Adrenal Tumours (ENSAT) sowie Mitglied unterschiedlicher Kommittees der amerikanischen Endocrine Society. „Die DGE ist jedoch meine Heimatfachgesellschaft, und ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, die Endokrinologie in Deutschland zu stärken.“

Zur Person

Martin Fassnacht wurde 1971 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Er studierte Humanmedizin an der Universität des Saarlandes in Homburg/Saar sowie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Bereits in seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit Nebennierentumoren. Zunächst erforschte er deren Zell- und Molekularbiologie, später befasste er sich auch mit der klinischen Versorgung dieser seltenen Krebsart. Von 2003 bis 2005 war er als Postdoktorand an der Duke University in North Carolina (USA) tätig, wo er sich auf immuntherapeutische Ansätze gegen Tumoren des Hormonsystems spezialisierte. Seit 2007 beschäftigte er sich zusätzlich intensiv mit dem Schilddrüsenkarzinom. Nach mehreren Jahren klinischer und experimenteller Arbeit in der Würzburger Endokrinologie wurde er 2012 zum Professor für Endokrinologie an der LMU in München berufen. Zwei Jahre später, im Jahr 2014, kehrte er ans UKW zurück und trat die Nachfolge von Prof. Dr. Bruno Allolio an. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen heute vor allem im Bereich endokriner Tumoren, Erkrankungen der Nebenniere und Hypophyse sowie Adipositas. Er leitete mehrere nationale und internationale Leitliniengremien, war Hauptprüfer mehrerer Phase-II- und -III-Studien zu Nebennierentumoren, ist Autor von mehr als 300 Publikationen und wurde mehrfach für seine wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet.

Text: KL / Wissenschaftskommunikation