Jedes Jahr am 12. September findet der Europäische Kopfschmerz- und Migränetag statt. Mit ihm machen die European Migraine & Headache Alliance (EMHA) sowie zahlreiche nationale Vereinigungen auf Kopfschmerzerkrankungen, Versorgungsdefizite und Prävention aufmerksam. In der Universitätsmedizin Würzburg laufen verschiedene Studien zur verbesserten Diagnostik und Behandlung der Migräne.

Würzburg. Obwohl Kopfschmerzerkrankungen zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen gehören, werden sie in der Öffentlichkeit nicht als ernsthaft wahrgenommen, da sie meist nur episodisch auftreten, nicht ansteckend sind und in der Regel nicht zum Tod führen. Doch Kopfschmerzen sind nicht nur schmerzhaft, sie können auch das Familien-, Sozial- und Berufsleben beeinträchtigen.* Laut einer Studie des Robert Koch Instituts ist jeder zweite Bundesbürger mindestens einmal im Jahr von Kopfschmerzen betroffen. 14,8 % der Frauen und 6,0 % der Männer erfüllen die kompletten Kriterien für Migräne. 10,3 % der Frauen und 6,5 % der Männer sind von Spannungskopfschmerzen betroffen.

Kopfschmerzen werden in Umfang und Ausmaß der Belastung oft unterschätzt

Der European Migraine & Headache Alliance (EMHA) zufolge ist die Migräne die dritthäufigste Krankheit der Welt; etwa eine von sieben Personen leidet unter Migräne, die ihren Alltag und ihre Lebensqualität auch über die reine Zeit der Attacken hinaus stark einschränkt**. Doch warum kennen wir so wenige Betroffene? „Weil Kopfschmerzerkrankungen in ganz Europa nach wie vor zu wenig diagnostiziert und behandelt werden. Viele Betroffenen leiden leise, schätzungsweise jeder zweite behandelt sich selbst, statt professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen“, weiß Prof. Dr. Claudia Sommer, leitende Oberärztin in der Neurologischen Klinik und Poliklinik am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) und Leiterin des Projekts „Approach and avoidance behaviour in pain management“ im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Graduiertenkolleg 2660. Mit dem Europäischen Kopfschmerz- und Migränetag will die EMHA das Bewusstsein für diese unterschätzte Krankheit schärfen. Das UKW nimmt diesen Tag zum Anlass, um über seine Migräneforschung zu berichten.

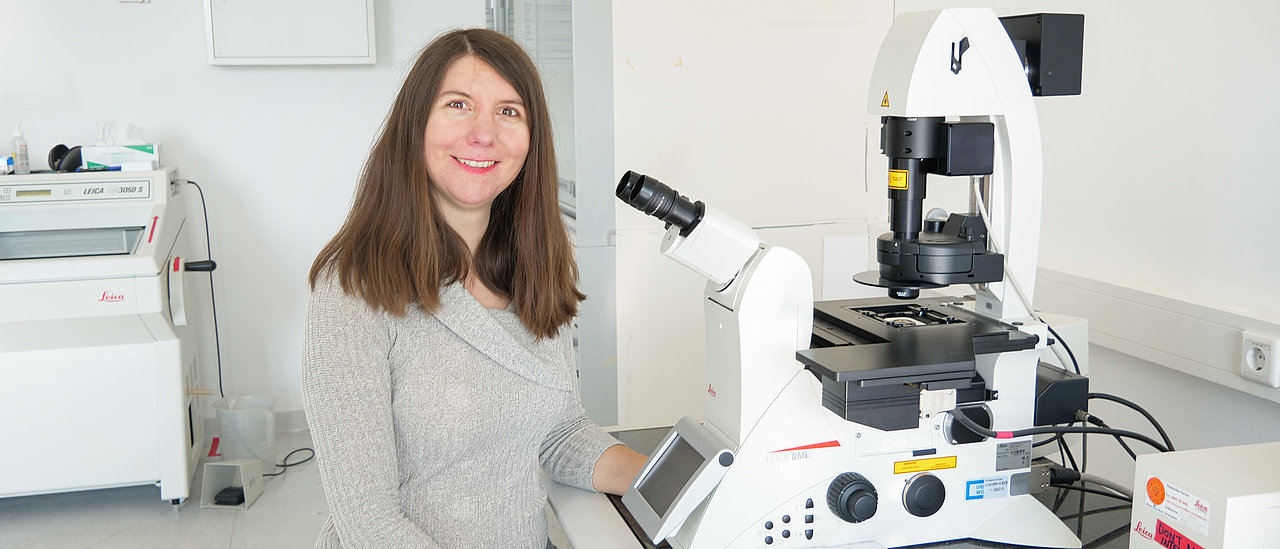

Claudia Sommer leitet gemeinsam mit Andrea Kübler, Professorin für Psychologie an der Universität Würzburg, derzeit drei ineinandergreifende Studien, um die Diagnose und Therapie von Migräne zu verbessern. Zum einen wollen die beiden Forscherinnen, die im Research.com-Ranking unter den besten 100 Wissenschaftlerinnen in Deutschland und unter den besten 1.000 weltweit gelistet sind, die Pathophysiologie der Migräne besser verstehen, also wie der Körper unter den krankhaften Veränderungen abweichend funktioniert und welche Funktionsmechanismen zur krankhaften Veränderung führen. Zum anderen erproben sie mit ihren Teams neue Ansätze zum Umgang mit Migränetriggern, also Auslösern von Attacken. „Dem adäquaten Triggermanagement kommt großes Potential in der Verbesserung des Lebens von Menschen mit Migräne zu“, betont Claudia Sommer.

Stress, Dehydrierung und der Menstruationszyklus als häufigste Trigger von Migräneattacken

So wurden in einer Fragebogenstudie mit bislang insgesamt 432 Migränepatientinnen und -patienten Stress, Dehydrierung und der Menstruationszyklus als häufigste Trigger von Attacken identifiziert, wovon allerdings nicht alle gut vermieden werden können. Auch zeigten sich Korrelationen von Triggersensitivität mit Markern für schlechtere Lebensqualität. Vorläufige Daten wurden auf dem World Congress on Pain 2022 im kanadischen Toronto veröffentlicht.

Verbesserte Probenentnahme und Messung des CGRP-Spiegels bei Migränepatienten

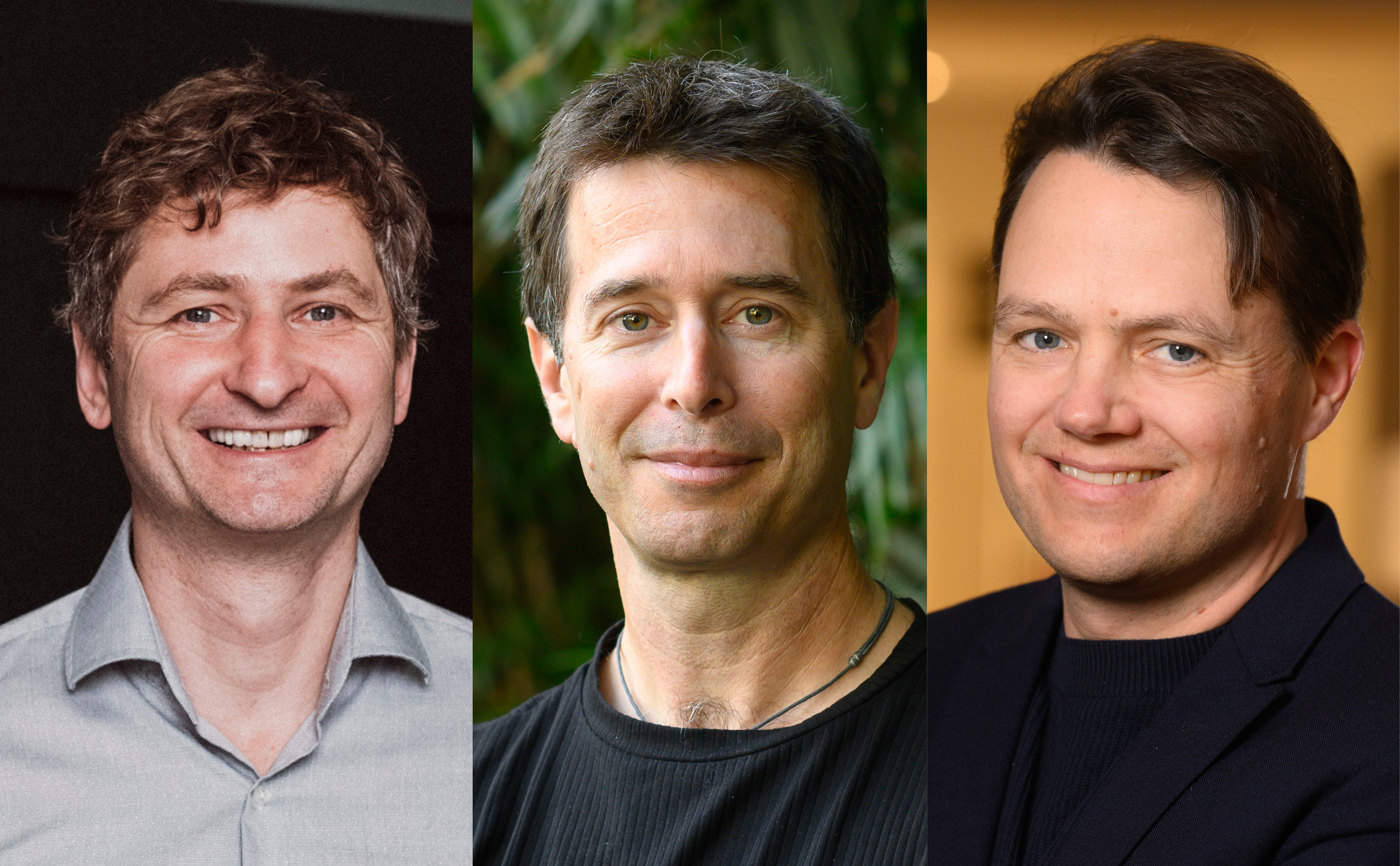

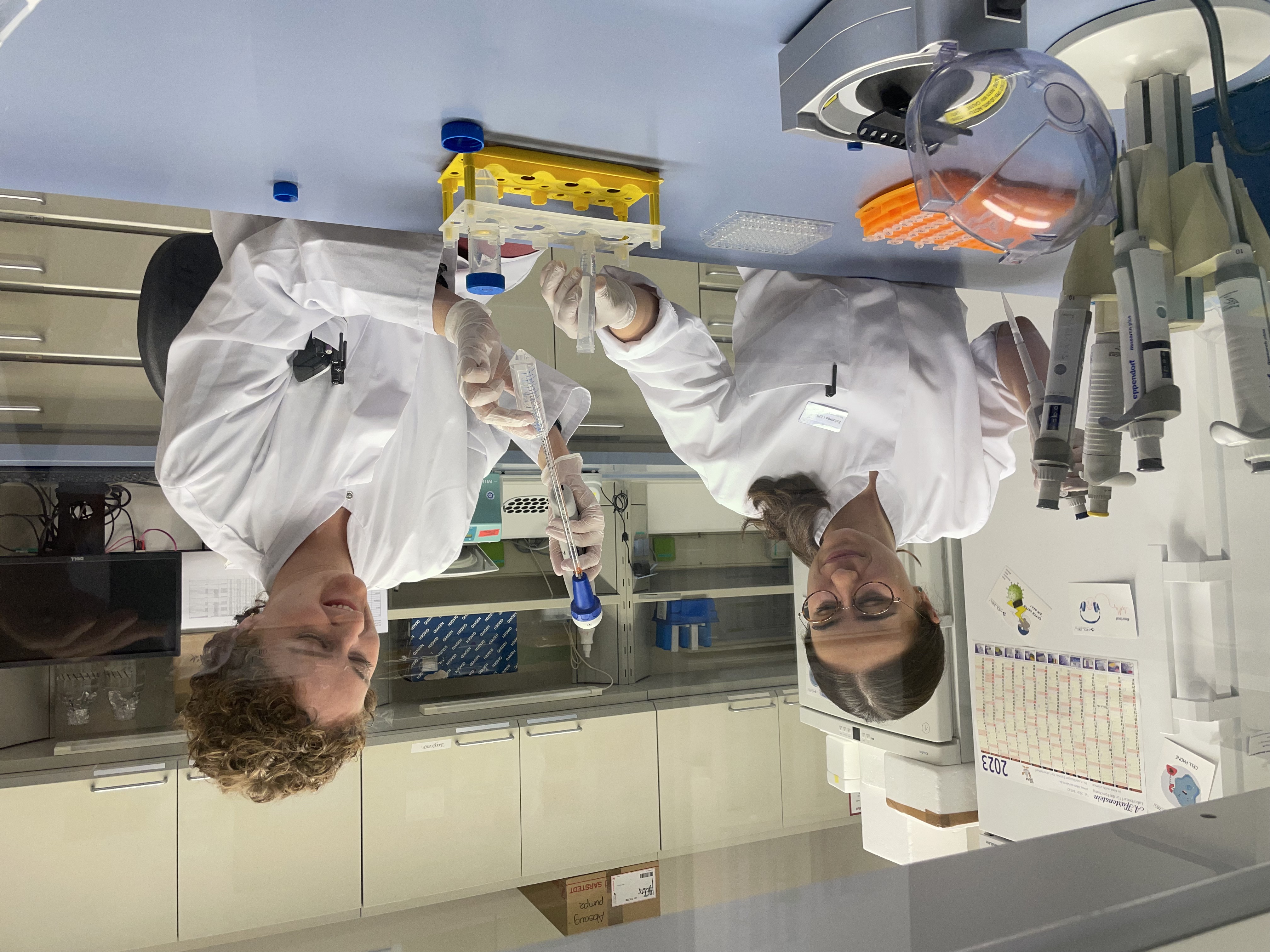

In einer weiteren Studie steht das Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) im Fokus. „Migräne gilt als eine neuronale Erregbarkeitsstörung, bei der das trigeminovaskuläre System, also das Zusammenspiel von Nerven und Blutgefäßen in den Hirnhäuten, eine Schlüsselrolle zu spielen scheinen“, erläutert Morgane Paternoster, Doktorandin in der Würzburger Neurologie. Bekannt ist, dass der Beginn eines Migräneanfalls mit einem Anstieg entzündungsfördernder Moleküle und Neuropeptide verbunden ist, darunter das CGRP. Das aus 37 Aminosäuren bestehende Neuropeptid zählt zu den stärksten gefäßerweiternden Substanzen, den so genannten Vasodilatatoren. Wenn also die durch äußere und innere Stimuli getriggerten Nerven vermehrt CGRP freisetzen, wird das trigeminovaskuläre System aktiviert.

Für die neurobiologische Charakterisierung einer Migräne wurden bislang in der Neurologischen Klinik am UKW die CGRP-Spiegel von 136 Patientinnen und Patienten mit und ohne Migräne untersucht und verglichen. Um die zuverlässigste Methode zur Probenentnahme und -messung des CGRP-Spiegels festzulegen wurde von allen Teilnehmenden Blut, Tränenflüssigkeit und Speichel gesammelt. „Eventuell könnten im Zuge einer personalisierten Medizin anhand der CGRP-Spiegel Vorhersagen über das Ansprechen des einzelnen Patienten auf CGRP-Hemmer getroffen werden. Neueste Publikationen zeigen diesbezüglich vielversprechende Ergebnisse“, kommentiert Morgane Paternoster. Erste Ergebnisse der Würzburger CGRP-Kohorte werden im November 2023 auf dem Society for Neuroscience Kongress im US-amerikanischen Washington D.C. präsentiert.

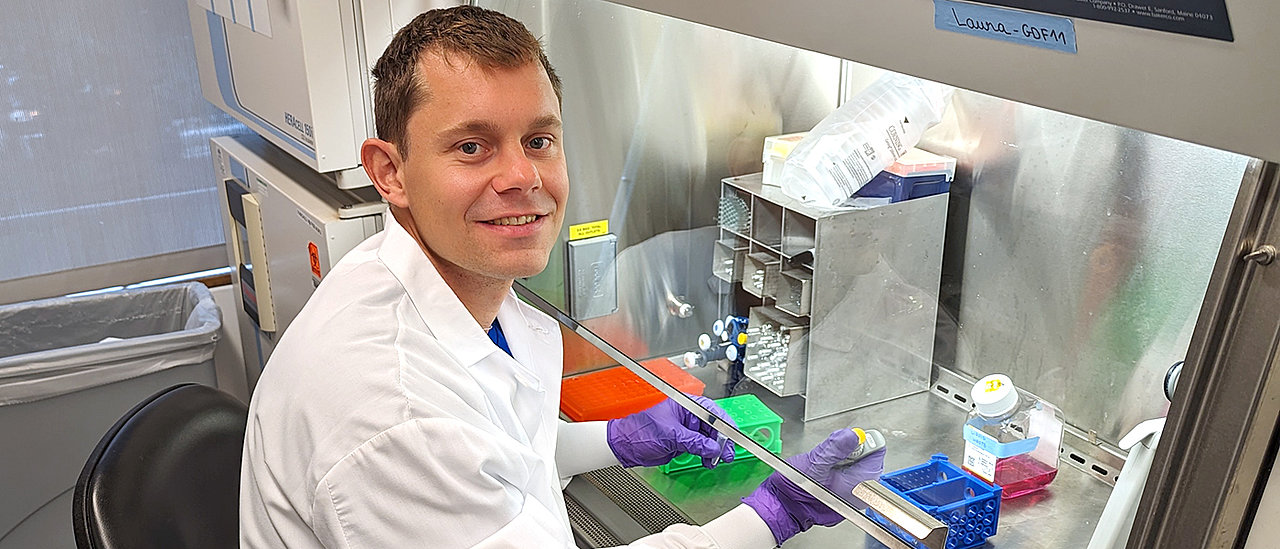

Neurofeedback für bewusstes und ausgeglichenes Verhalten zu Auslösern

In der dritten Studie untersucht das interdisziplinäre Team den möglichen Einsatz von Neurofeedback zur Unterstützung der Migränebehandlung. „Da viele Betroffene bestimmte Trigger ihrer Migräne identifizieren können, ist der Umgang mit diesen Auslösern ein vielversprechender Ansatz für eine solche Unterstützung“, erklärt Morgane Paternoster. Zu diesem Zweck finden in Kooperation mit der Universität Würzburg hochauflösende EEG-Messungen an je 30 Personen mit und ohne Migräne statt. Während der Messung der Gehirnaktivität mit 128 Elektroden werden die Studienteilnehmenden mit bestimmten Triggern konfrontiert und daraufhin vor Verhaltensentscheidungen gestellt. „Hierdurch möchten wir die Gehirnprozesse identifizieren, die am Vermeidungsverhalten von Menschen mit Migräne beteiligt sind, und das beste Stimulationsziel für eine Neurofeedback-Modulation auswählen. Dadurch sollen die Betroffenen ein ausgeglichenes und bewusstes Verhalten zu den individuellen Auslösern ihrer Migräne erlangen. Zusätzlich soll eine objektive Messmethode zur Ermittlung des Vermeidungsverhaltens von Menschen mit Migräne etabliert werden“, beschreibt Sebastian Evers, ebenfalls Doktorand in der Arbeitsgruppe von Claudia Sommer, die Ziele der Studie.

Die ersten Ergebnisse werden Ende des Jahres erwartet, auf deren Grundlage die ersten Neurofeedback-Sitzungen in der Mitte nächsten Jahres gestartet werden sollen.

Weitere Studienteilnehmende werden gesucht

Das Team von Prof. Dr. Sommer ist immer auf der Suche nach neuen Studienteilnehmenden, die an Migräne leiden und die Diagnostik und Behandlung verbessern möchten. Betroffene können sich bei Interesse und für weitere Informationen gerne bei Morgane Paternoster und Sebastian Evers melden: Paternoste_M@ ukw.de oder Evers_S@ ukw.de. Weitere Informationen: https://ls1.psychologie.uni-wuerzburg.de/so/mig/

Typische Kopfschmerzerkrankungen

Kopfschmerzen können durch eine lebensbedrohliche Erkrankung wie etwa ein Hirntumor verursacht werden. In den meisten Fällen handelt es sich bei Kopfschmerzerkrankungen jedoch um eine gutartige, nicht lebensbedrohliche Erkrankung, die allerdings mit einem hohen Leidensdruck einhergeht.

Die häufigsten Kopfschmerzerkrankungen sind Migräne und Spannungskopfschmerz. Während der dumpf, ziehende und beidseitig vorkommende Spannungskopfschmerz oft als normaler Kopfschmerz wahrgenommen wird, ist die Migräne mit Übelkeit und/oder Erbrechen sowie einer Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen verbunden. Charakteristisch für die Migräne ist ein pulsierender oder pochender, einseitiger Schmerz, der durch körperliche Aktivität verstärkt wird. Bei einer Migräne mit einer so genannten Aura kommen noch Flimmern oder Blitzen vor den Augen sowie Schwäche, Lähmung oder Taubheitsgefühl eines Armes oder Beines oder Sprachstörungen hinzu. Ferner gibt es das Syndrom des chronischen täglichen Kopfschmerzes sowie die eher seltenen Erkrankungen Clusterkopfschmerz und Trigeminusneuralgie.

Gelegentliche Kopfschmerzen sind in der Regel harmlos und verschwinden oft schon mit einem Spaziergang an der frischen Luft, ausreichend Schlaf und Flüssigkeitszufuhr oder einer einzelnen Tablette. Treten starke Kopfschmerzen jedoch gehäuft auf, sollte ein Arzt oder eine Ärztin konsultiert werden, bei plötzlichen und extrem starken Kopfschmerzen ist der Notarzt zu rufen.

* Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört allein die Migräne zu den zehn häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit und betrifft 12-15 % der Bevölkerung. Die verlorenen Arbeitstage und Produktivitätseinbußen kosten die europäische Wirtschaft jährlich 27 Milliarden Euro (Cost of Brain Disorders in Europe, 2006)

** Stovner, L. J., Nichols, E., Steiner, T. J., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Al-Raddadi, R. M., Ansha, M. G., Barac, A., Bensenor, I. M., Doan, L. P., Edessa, D., Endres, M., Foreman, K. J., Gankpe, F. G., Gopalkrishna, G., Goulart, A. C., Gupta, R., Hankey, G. J., Hay, S. I., . . . Murray, C. J. L. (2018). Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet Neurology, 17(11), 954-976. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30322-3