Würzburg. Fieber, Husten, Geschmacksstörungen, Schwindel sowie Übelkeit und Erbrechen sind die Hauptsymptome von Corona. Nehmen diese ab, wenn man sich trotz Grundimmunisierung mit einer SARS-CoV-2-Variante, kurz VOC, infiziert? Zur Beantwortung dieser Frage hat Prof. Dr. Klaus Überla aus sechs medizinischen Universitätsstandorten in Bayern und weiteren Partnern das Corona-Vakzin-Konsortium CoVaKo gegründet. In einer der größten multizentrischen und prospektiven Studien wurden sowohl die klinischen Daten zu Durchbruchsinfektionen nach Grundimmunisierung gegen SARS-CoV-2 im Vergleich zu Ungeimpften als auch die Immunogenitätsdaten untersucht. Am Uniklinikum Würzburg (UKW) wurde die Studie von Prof. Dr. Johannes Liese und Prof. Dr. Martina Prelog von der Kinderklinik geleitet.

Studie stützt Empfehlung einer Grundimmunisierung

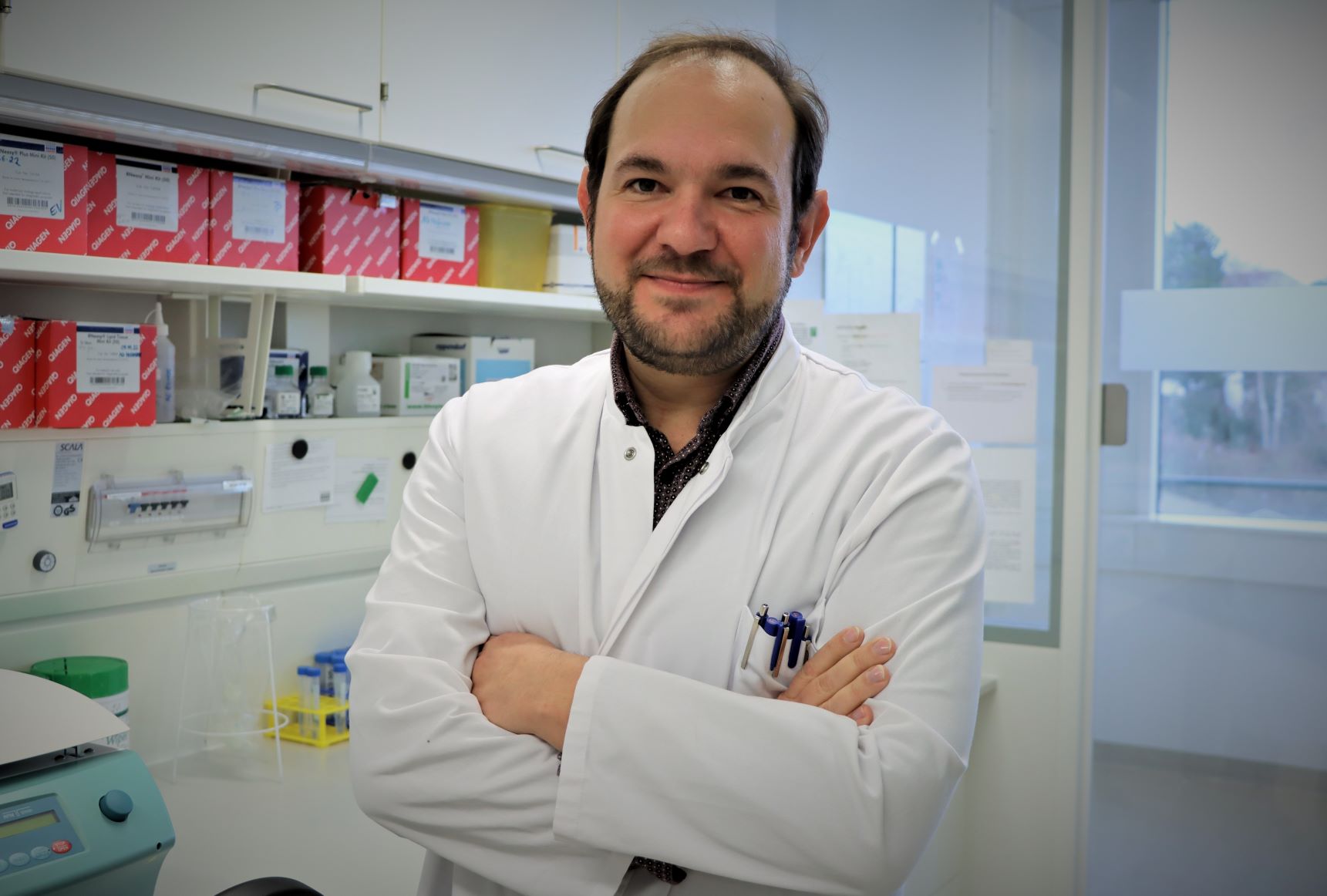

Martina Prelog, Immunologin und Erstautorin der im Journal of Clinical Virology veröffentlichten Studie, fasst die Ergebnisse zusammen: „Die vollständige Erstimpfung gegen COVID-19 reduzierte die Häufigkeit von Symptomen bei nicht hospitalisierten Erwachsenen mit Durchbruchsinfektionen und führte zu einer schnelleren und länger anhaltenden Neutralisierung gegen die infektiösen Varianten als bei Ungeimpften. Unsere Studie zeigt also, dass Erwachsene immunologisch und klinisch von einer Grundimmunisierung gegen COVID-19 auch in Bezug auf die neuen VOCs profitieren, sowohl in Bezug auf die Schwere der Erkrankung, die Dauer der Symptome, die Viruslast und die Antikörperimmunität.“

Impfung verringert Schweregrad der durch Immun-Escape-Varianten verursachten Erkrankung

Insgesamt wurden 300 Personen innerhalb von 14 Tagen nach einer durch PCR bestätigten SARS-CoV-2-Infektion prospektiv erfasst. Von diesen waren 88 Personen ungeimpft. 212 Personen wurden zuvor mit zwei Dosen des Wuhan-Typ SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffs grundimmunisiert und hatten eine Durchbruchsinfektion mit Alpha- oder Delta-SARS-CoV-2. Alle 300 nicht-hospitalisierten Probandinnen und Probanden wurden bis zu viermal pro Woche besucht, um medizinische Daten strukturiert zu erfassen und die Viruslast zu bestimmen.

Die vollständige Primärimpfung mit COVID-19 zeigte eine signifikante Wirksamkeit gegen die fünf Hauptsymptome. Das relative Risiko für Schwindel (52%), Übelkeit und Erbrechen (48%) wurde um die Hälfte, für Fieber (33%) um ein Drittel und für Husten und Geschmacksstörungen um 21% bzw. 22% reduziert. Durch die Grundimmunisierung konnten zudem im Vergleich zu Ungeimpften deutlich bessere und in der Bindungsfähigkeit stärkere Antikörperantworten gegen das Spike-Protein generiert werden.

Geimpfte haben schon in der ersten Woche nach Durchbruchsinfektion höhere Werte an neutralisierenden Antikörpern als Ungeimpfte

Die Fähigkeit des Immunsystems, das Coronavirus zu neutralisieren, wurde anhand der Antikörperkonzentration und der Bindungsstärke der Antikörper an das Virus, der sogenannten Avidität, gemessen. So wurde die SARS-CoV-2-spezifische Antikörperantwort durch Anti-Spike (S)- und Anti-Nukleokapsid (N)-Antikörperkonzentrationen, Anti-S-IgG-Avidität und Neutralisationskapazität charakterisiert. Ergebnisse: Vollständig primär geimpfte Probandinnen und Probanden zeigten im Vergleich zu Ungeimpften bereits in der ersten Woche nach PCR-bestätigter SARS-CoV-2 Infektion signifikant höhere Werte der 50%-Hemmkonzentration (IC50) der Neutralisation gegen den infektiösen VOC und eine signifikant höhere relative Anti-S-IgG-Avidität (78% vs. 27% Antikörper-Bindungsfähigkeit in Woche 1).

Aktuell werden Omicron-Durchbruchinfektionen analog zur publizierten Studie erfasst und analysiert. Eine Publikation über die zelluläre Immunantwort und die Rolle der saisonalen humanen Non-SARS-Coronavirus-Erkrankungen befindet sich derzeit in der Begutachtung.

Das Corona-Vakzin-Konsortium CoVaKo

Das Corona-Vakzin-Konsortium ist ein vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst gefördertes wissenschaftliches Projekt zur Untersuchung und Erfassung der Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen. sowie zum Verlauf möglicher Durchbruchsinfektionen. Die Durchführung erfolgte unter der Koordination von Dr. Philipp Steininger (Universitätsklinikum Erlangen) an den sechs bayerischen Universitätskliniken in Erlangen, München (LMU und TUM), Würzburg, Regensburg und Augsburg sowie dem Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys), dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF, Partnerstelle München), dem Helmholtz Zentrum München, dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und den örtlichen Gesundheitsämtern.

Publikation:

Martina Prelog et al, Clinical and immunological benefits of full primary COVID-19 vaccination in individuals with SARS-CoV-2 breakthrough infections: a prospective cohort study in non-hospitalized adults, Journal of Clinical Virology, 2023, https://doi.org/10.1016/j.jcv.2023.105622.

Dieser Share Link bietet bis zum 31. Januar 2024 kostenlosen Zugang zum Artikel: https://authors.elsevier.com/a/1iEy94xITSoA5P