Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk, das an zahlreichen Entwicklungen und Funktionen des Körpers beteiligt ist. Es kommuniziert mit dem Nervensystem, erkennt Tumoren, reguliert den Stoffwechsel, steuert die Gewebserneuerung und interagiert mit den Organen. Die Mannigfaltigkeit dieser teilweise noch unerforschten immunologischen Prozesse stellt die Medizin vor große Herausforderungen, sowohl in der Diagnostik als auch in der passgenauen Therapie. Patientinnen und Patienten können sehr unterschiedlich auf die gleichen Therapieansätze ansprechen. Individuelle Profile müssen berücksichtigt werden. Zum Verständnis und zur Lösung dieser komplexer klinischen Fragestellungen tragen modernste technologische Entwicklungen bei – von systembiologischen Analysen über multimodale Vorhersagemodelle einschließlich neuartigster Bildgebung bis hin zum Einsatz von Hochdurchsatztechnologien.

Zugang zur Welt modernster komplexer Technologieplattformen

„Es braucht daher eine neue Generation forschender Ärztinnen und Ärzte, so genannter Clinician Scientists, die mit den modernsten Technologieplattformen vertraut sind und die individuellen Profile entzündlicher, bösartiger, infektiöser und kardiovaskulärer Erkrankungen erkennen und für die Diagnostik und Therapie berücksichtigen können, um die Patientenversorgung präzise an den individuellen Krankheitsverlauf anpassen und optimieren zu können“, konstatiert Prof. Dr. med. Bastian Schilling, Leiter der AG Translationale Tumorimmunologie und Immuntherapie in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie und Sprecher des Else Kröner-Forschungskolleg TWINSIGHT (Translational Twinning in Systems Immunology and High-throughput Technology).

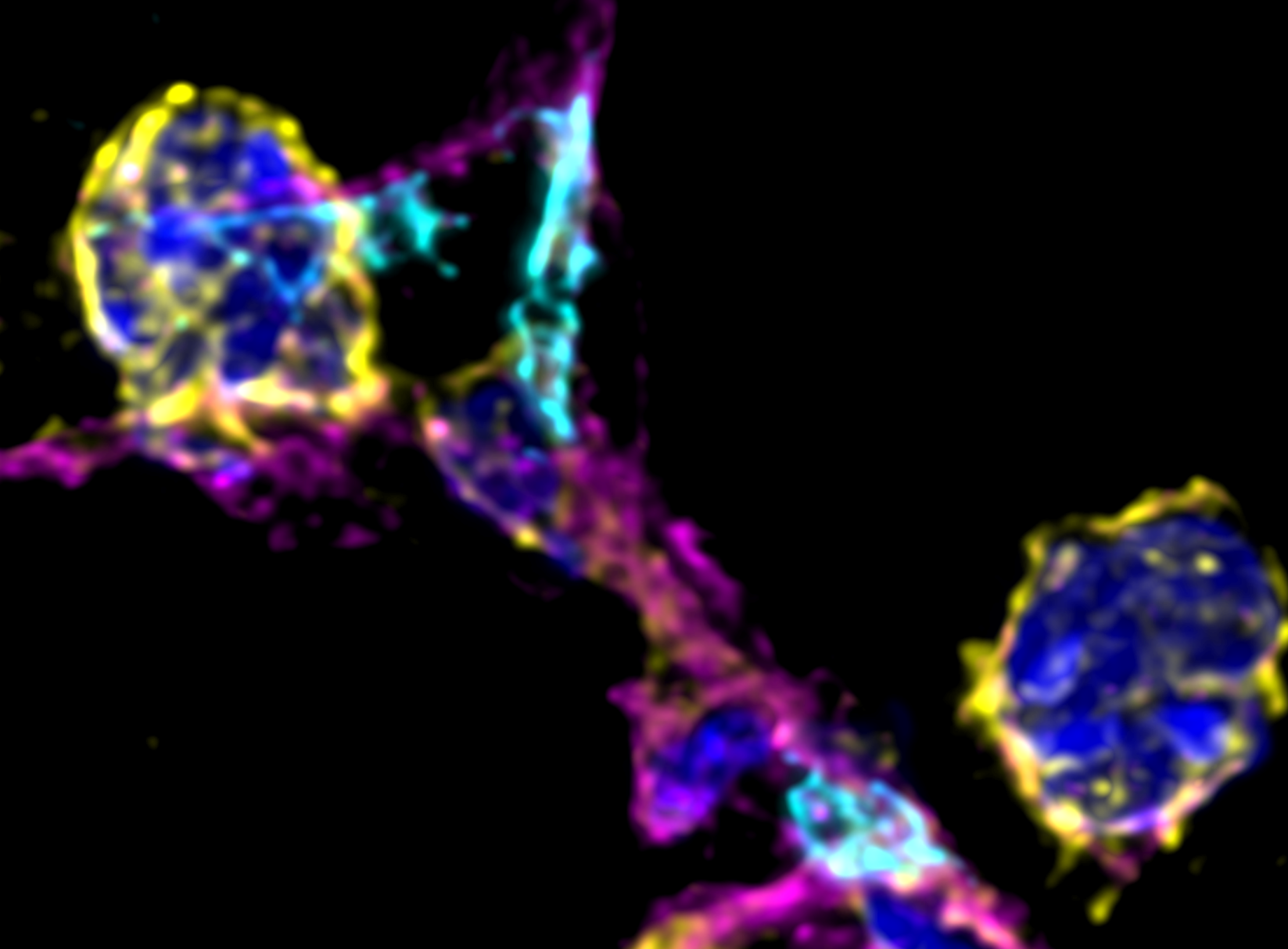

Mit TWINSIGHT eröffnet die Universitätsmedizin Würzburg dem wissenschaftlichen ärztlichen Nachwuchs Zugang zur Welt komplexer Technologieplattformen und gibt ihm Freiräume, um seine Forschungsprojekte interdisziplinär zu bearbeiten. Fokus ist dabei die Einzelzelle beziehungsweise das Einzelmolekül.

Die Erfolge der ersten Förderperiode hat Bastian Schilling gemeinsam mit der stellvertretenden Sprecherin von TWINSIGHT, Prof. Dr. Alma Zernecke-Madsen, und Mitarbeitenden des Forschungskollegs der Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) im Frühjahr 2023 präsentiert. Der wissenschaftliche Vorstand der EKFS zeigte sich überzeugt und bewilligte nun eine zweite Förderphase über weitere drei Jahre.

Im Fokus: single-cell RNA-Sequenzierung, high-resolution microscopy und spatial transcriptomics

„Wir haben in der ersten Förderperiode gezielt junge Ärztinnen und Ärzte angesprochen, die innovative Projekte in den Themenfeldern Tumorimmunologie und Immuntherapie, entzündliche und metabolische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Immunologie oder Infektionsimmunologie mittels systemischer, Hochdurchsatz-/hochauflösender Ansätze bearbeiten. Dieser Ansatz soll in der zweiten Förderperiode beibehalten, gleichwohl weiter geschärft werden“, erläutert Prof. Dr. Alma Zernecke-Madsen, Leiterin des Instituts für Experimentelle Biomedizin am Uniklinikum Würzburg. „Einzelzellanalysen und Einzelmoleküldetektionen sowie ihre Kombination sind ein zusehends dominanter Ansatz in der Forschung. Die am Standort Würzburg sichtbare Expertise in den Technologien single-cell RNA-Sequenzierung, high-resolution microscopy und spatial transcriptomics wird daher im Fokus der zweiten Förderperiode liegen.“

TWINSIGHT ist eingebettet ins Integrative Clinician Scientist College (ICSC)

Auch das Tandem-Konzept aus der ersten Förderperiode hat sich bewährt und wird beibehalten. Das heißt, es werden weiterhin in einer Klinik verortete Tandems von Kolleginnen und Kollegen ins TWINSIGHT-Programm aufgenommen, die sich in der Klinik wechselseitig vertreten können. Neu ist in der zweiten Förderperiode, dass TWINSIGHT-Kollegiatinnen oder -Kollegiaten ein Tandem mit anderen Kolleginnen oder einem Kollegen bilden können, die in ihrer Abteilung arbeiten, jedoch in einem anderen Clinician Scientist-Programm gefördert werden.

TWINSIGHT ist in das Würzburger Integrative Clinician Scientist College (ICSC) des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung (IZKF) integriert, das allen Clinician Scientists an der Medizinischen Fakultät Würzburg eine Dachstruktur mit einheitlichen Rahmenbedingungen, Fortbildungsangeboten und Vernetzungsmöglichkeiten bietet. Und last but not least wird die Tradition der jährlichen Else Kröner-Symposien ebenfalls in der zweiten Förderperiode fortgesetzt.

Würzburgs immunologische Expertise

Die Würzburger Universitätsmedizin hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Forschungsstandort im Bereich Immunologie hervorgetan und diese Kompetenzen in den letzten Jahren stark ausgebaut. In zahlreichen Instituten und Lehrstühlen arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, das Immunsystem besser zu verstehen und mit seiner Hilfe Krankheiten zu bekämpfen. Dabei kooperieren sie eng mit nationalen und internationalen Forschungsteams. Allein in der ersten Förderperiode hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zwei neue Sonderforschungsbereiche bewilligt, deren Themen, Technologien und Beteiligten TWINSIGHT sehr nahestehen. Im SFB 1525 „Cardio-Immune Interfaces“ geht es um die Interaktionen zwischen Herz und Immunsystem. Der SFB 1583 DECIDE (DECisions in Infectious DisEases) untersucht Entscheidungsprozesse bei Infektionskrankheiten und hat zum Ziel, molekulare Mechanismen innerhalb des Wirts zu identifizieren, die den Verlauf von Infektionskrankheiten steuern. Von dieser immunologischen Expertise in Würzburg profitieren auch die TWINSIGHT Clinician Scientists

Über die Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS)

Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS) – Forschung fördern. Menschen helfen.

Die gemeinnützige Else Kröner-Fresenius-Stiftung widmet sich der Förderung medizinischer Forschung und unterstützt humanitäre Projekte. Bis heute hat sie rund 2.300 Projekte gefördert. Mit einem jährlichen Fördervolumen von aktuell über 60 Millionen Euro ist sie die größte Medizin fördernde Stiftung Deutschlands. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekfs.de