Würzburg. Das Erleben oder Beobachten eines traumatischen Ereignisses wie etwa ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe, der Verlust eines geliebten Menschen oder Krieg und Gewalt kann der Seele eine große Verletzung zufügen. Die Symptome dieser sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS, können unmittelbar nach dem traumatischen Ereignis auftreten oder erst Monate oder sogar Jahre später beginnen und das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Im Lauf ihres Lebens erkranken knapp acht Prozent aller Menschen an einer PTBS, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Es gibt jedoch gute Aussichten auf Heilung. „Je eher eine PTBS professionell psychotherapeutisch behandelt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den Alltag wieder normal gestalten zu können“, sagt Prof. Dr. Jürgen Deckert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Würzburg (UKW), die einen ihrer Schwerpunkte auf die Erforschung und Behandlung von PTBS gelegt hat. Erst kürzlich war Jürgen Deckert mit seinem Team an der Veröffentlichung neuer Erkenntnisse beteiligt, die das Verständnis der biologischen Grundlagen von PTBS verbessern und neue Wege für zukünftige Forschungsprojekte und neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen.

95 genetische Bereiche entdeckt, die mit PTBS in Verbindung stehen

In einer im Journal Nature Genetics veröffentlichten Studie analysierte das Psychiatric Genomic Konsortium, zu dem auch Mitglieder des Würzburger Zentrums für Psychische Gesundheit (ZEP) und ihre Kooperationspartner aus dem ehemaligen Jugoslawien gehören, die genetischen Merkmale von PTBS. „Veranlagungsfaktoren können die Menschen resilienter oder vulnerabler gegenüber Extremerfahrungen machen“, erläutert Jürgen Deckert. „Nicht alle entwickeln nach einem traumatischen Ereignis eine Posttraumatische Belastungsstörung.“

Insgesamt wurden die Daten von mehr als 1,2 Millionen Menschen unterschiedlicher Herkunft analysiert. Von den 95 entdeckten genetischen Bereichen, die mit PTBS in Verbindung stehen, waren 80 zuvor unbekannt. „Bei der genaueren Untersuchung dieser genetischen Bereiche haben wir 43 Gene identifiziert die das Risiko erhöhen, nach einem Trauma eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln“, berichtet Privatdozentin Dr. Heike Weber. Die Biologin leitet am ZEP das Labor für funktionelle Genomik und hatte in einer früheren, im Journal of Neural Transmission veröffentlichten Studie in einer Kohorte aus Kriegsgebieten in Südosteuropa (SEE-PTBS-Kohorte) den relativen Beitrag genetischer Faktoren im Vergleich zur Schwere des Trauma und Bewältigungsstrategien untersucht. Heike Weber zufolge sind diese 43 neu identifizierten Gene hauptsächlich für die Regulation von Nervenzellen und Synapsen, die Entwicklung des Gehirns, die Struktur und Funktion von Synapsen sowie für hormonelle und immunologische Prozesse zuständig. Weitere wichtige Gene beeinflussen Stress- und Angst- und Bedrohungsprozesse, von denen man annimmt, dass sie der Neurobiologie der PTBS zugrunde liegen.

Systembiologische Untersuchung von PTBS und Depression in verschiedenen Gehirnregionen, Zelltypen und Blut

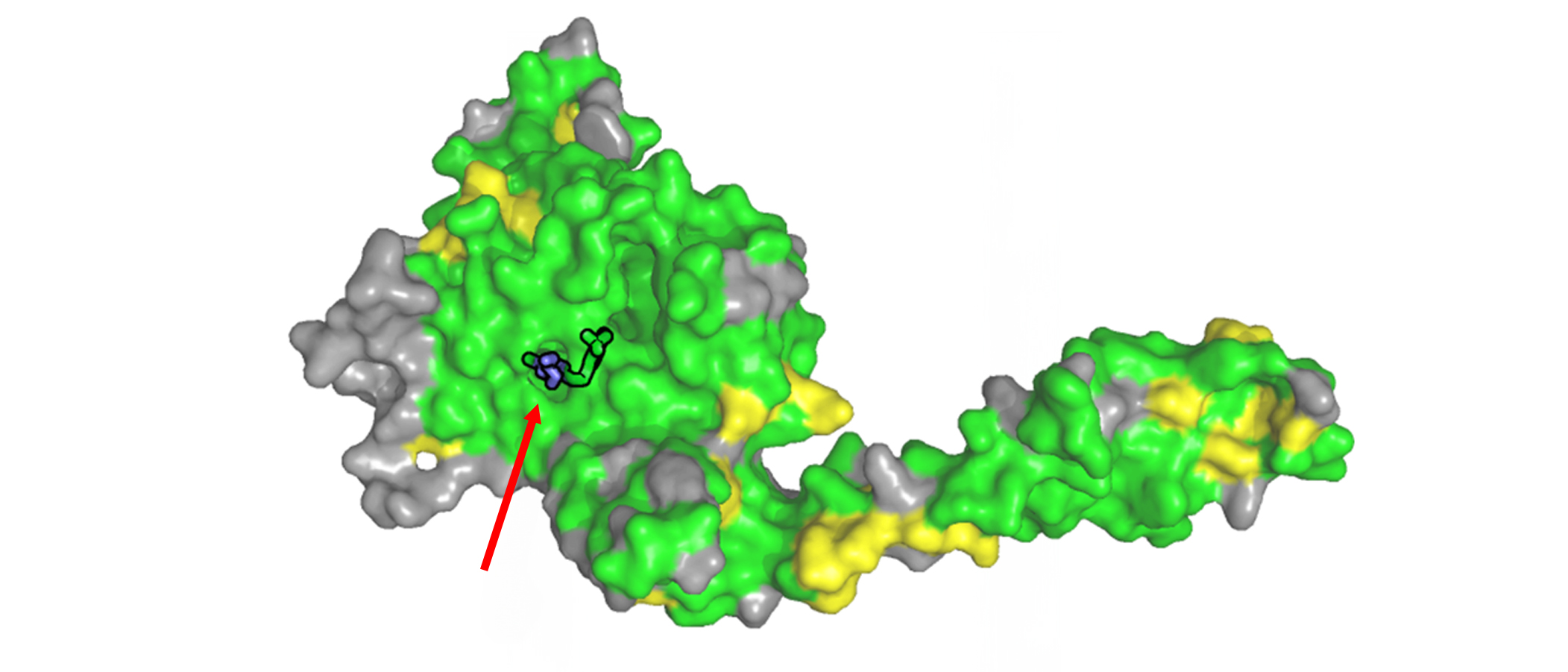

Eine weitere Studie, die auf dem Vorläufermanuskript der Nature Genetics-Publikation aufbaut und an der das UKW beteiligt ist, wurde jetzt im renommierten Fachjournal Science veröffentlicht. Konkret ging es hier um die molekularen Ursachen sowohl von PTBS als auch von Depressionen. Beide stressbedingten Störungen entstehen durch das Zusammenspiel von genetischer Anfälligkeit und Stressbelastung, welche nach und nach zu Veränderungen im menschlichen Genom führen, die die Expression von Genen und Proteinen beeinflussen. Um eine integrierte Systemperspektive von PTBS und Depression zu erlangen, hat das internationale Team die Daten aus Untersuchungen von verschiedenen Gehirnregionen mit Analysen der Einzelkern-RNA-Sequenzierung, der Genetik und der Proteomik des Blutplasmas ergänzt. Die Forschenden fanden die meisten Krankheitssignale im medialen präfrontalen Kortex (mPFC). Diese betreffen das Immunsystem, die Regulierung von Nervenzellen und von Stresshormonen betreffen.

Fazit: Die Ergebnisse zeigen gemeinsame und unterschiedliche molekulare Störungen im Gehirn bei PTBS und Depression, sie klären die Beteiligung spezifischer Zelltypen auf, ebnen den Weg für die Entwicklung blutbasierter Biomarker und unterscheiden zwischen Risiko- und Krankheitsprozessen. Das heißt: Die Erkenntnisse weisen auf stressbedingte Signalwege hin und liefern Hinweise auf neue therapeutische Ansätze in Ergänzung der bisherigen psychotherapeutischen Interventionen.

Publikationen:

Nikolaos P. Daskalakis et al. Systems biology dissection of PTSD and MDD across brain regions, cell types, and blood.Science384,eadh3707(2024). DOI: 10.1126/science.adh3707

Nievergelt, C.M., Maihofer, A.X., Atkinson, E.G. et al. Genome-wide association analyses identify 95 risk loci and provide insights into the neurobiology of post-traumatic stress disorder. Nat Genet 56, 792–808 (2024). https://doi.org/10.1038/s41588-024-01707-9

Weber, H., Maihofer, A.X., Jaksic, N. et al. Association of polygenic risk scores, traumatic life events and coping strategies with war-related PTSD diagnosis and symptom severity in the South Eastern Europe (SEE)-PTSD cohort. J Neural Transm 129, 661–674 (2022). https://doi.org/10.1007/s00702-021-02446-5

Text: Kirstin Linkamp / UKW