Würzburg. Gesten sind ein integraler Bestandteil menschlicher Kommunikation und verknüpfen Denken, Emotionen und soziale Verbindungen miteinander. Fehlen sie, leidet nicht nur das Gespräch, sondern auch das Gefühl von gegenseitigem Verständnis. Viele Menschen mit Schizophrenie haben jedoch Schwierigkeiten, solche Bewegungen korrekt auszuführen oder zu verstehen. Dies kann ihre sozialen Kontakte und Alltagsfähigkeit beeinträchtigen. Schizophrenie zählt zu den zentralen Forschungsschwerpunkten von Prof. Dr. Sebastian Walther, dem Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Uniklinikum Würzburg (UKW). Zusammen mit seinem Team in Bern – bevor Walther im Oktober 2024 Klinikdirektor in Würzburg wurde, war er in Bern stellvertretender Klinikdirektor und Chefarzt der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie – untersuchte er, ob eine Kombination aus repetitiver transkranieller Magnetstimulation und sozialkognitiver Remediationstherapie helfen kann, diese Defizite zu verringern.

Repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) und sozialkognitive Remediationstherapie (SCRT)

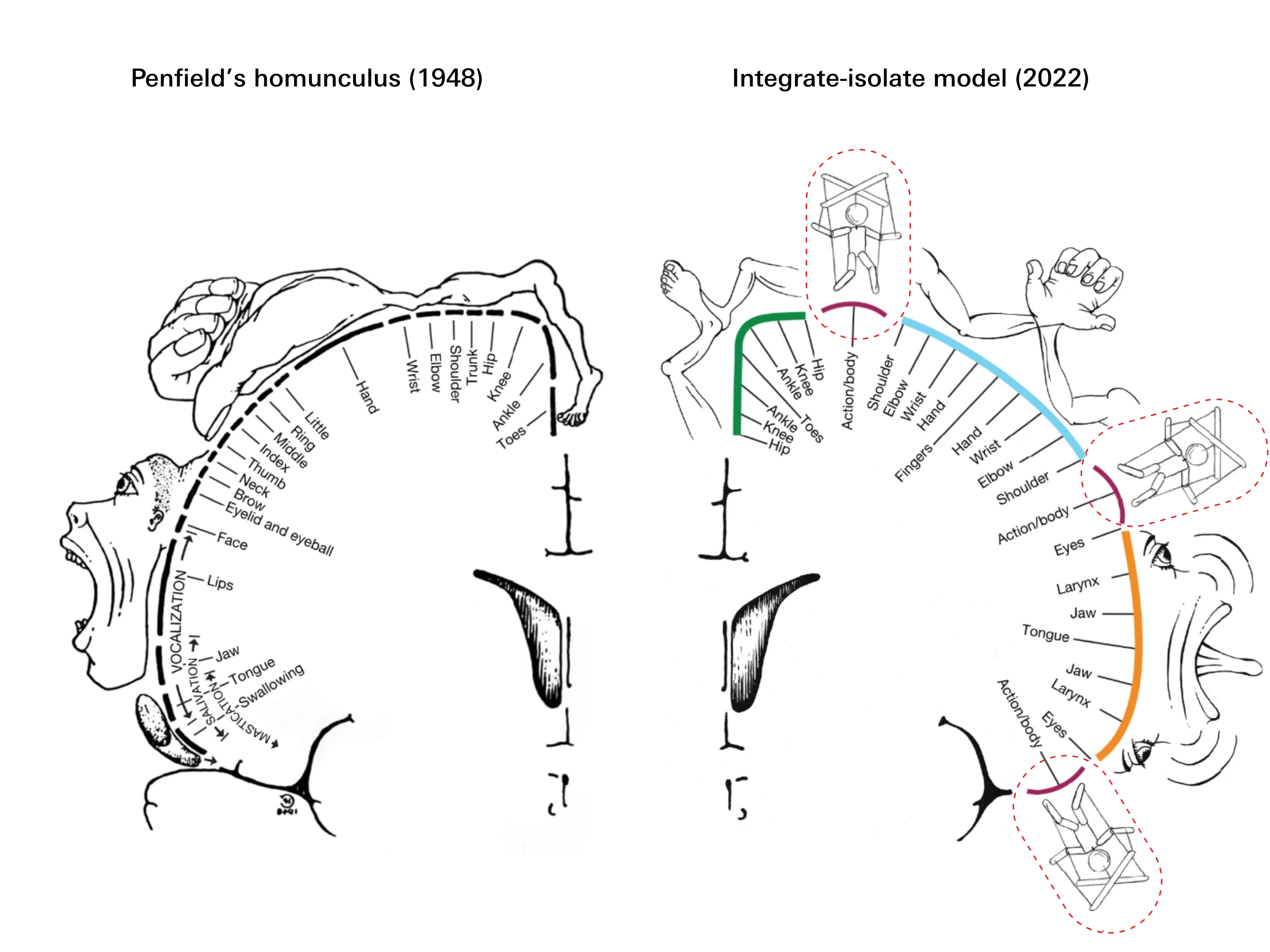

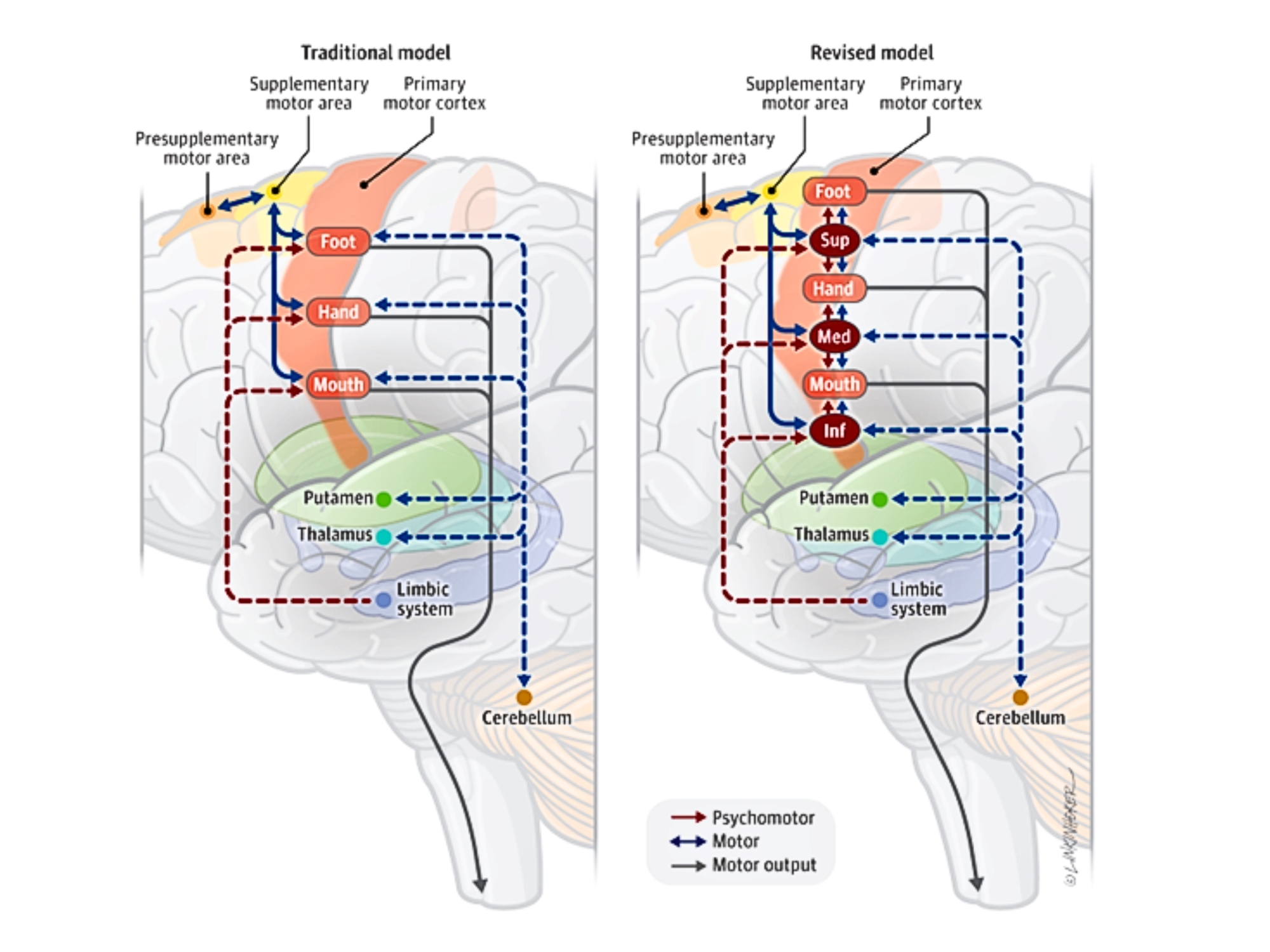

Bei der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) handelt es sich um ein nicht-invasives medizinisches Verfahren, bei dem über einen Zeitraum von mehreren Wochen mittels Magnetimpulsen bestimmte Bereiche des Gehirns gezielt angeregt oder gehemmt werden. Die sozialkognitive Remediationstherapie (SCRT) ist eine psychologische Behandlungsmethode, die darauf abzielt, die sozialen Wahrnehmungs- und Denkfähigkeiten zu verbessern. Das Training hilft Menschen, soziale Signale wie Mimik, Gestik oder Tonfall besser wahrzunehmen, Gedanken und Gefühle anderer genauer einzuschätzen und dadurch in sozialen Situationen sicherer zu werden.

Insgesamt nahmen 89 Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie oder schizoaffektiver Störung an der dreiarmigen, randomisierten, doppelblinden Studie teil. Von diesen erhielten 73 Personen mindestens eine Sitzung. 19 Teilnehmende erfuhren über einen Zeitraum von zwei Wochen zehn Sitzungen mit echter rTMS über den rechten unteren Parietallappen, der an der Steuerung von Gesten beteiligt ist. Diese Sitzungen wurden in Kombination mit 16 SCRT-Gruppensitzungen über einen Zeitraum von acht Wochen durchgeführt. 26 Teilnehmende erhielten eine Schein-rTMS in Kombination mit echter SCRT und 28 Personen eine Schein-SCRT.

Verbesserung der Gestenfähigkeit und der sozialen und alltagspraktischen Funktionsfähigkeit

Zu den Ergebnissen, die gerade im Fachjournal Nature Molecular Psychiatry veröffentlicht wurden: Insgesamt verbesserten sich die Gestenfähigkeiten aller Teilnehmenden im Laufe der Zeit. Das heißt: Ein soziales Miteinander allein ist bereits förderlich, wie die Kontrollgruppe mit Scheintherapien gezeigt hat. Besonders deutlich war der Effekt jedoch bei den Personen, die die Kombination aus echter rTMS und echter SCRT erhielten. In dieser Gruppe zeigten sich nicht nur Fortschritte bei bestimmten Gestenarten, insbesondere bei neu erlernten, bedeutungslosen Bewegungen, sondern auch eine spürbare Verbesserung der sozialen und alltagspraktischen Funktionsfähigkeit. Die positiven Effekte dieser sicheren und gut verträglichen Methode hielten auch Monate nach Ende der Behandlung an.

„Die Ergebnisse legen nahe, dass die Kombination aus gezielter Hirnstimulation und sozialem Training ein vielversprechender Ansatz ist, um die Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten von Menschen mit Schizophrenie nachhaltig zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, im Alltag besser zurechtzukommen“, fasst Sebastian Walther zusammen. Er betont jedoch, dass es sich hierbei um eine explorative Studie mit relativ kleiner Stichprobe handelt. Die Forschung müsse mit größeren Gruppen, optimierten Simulationstechniken und zusätzlicher bildgebender Kontrolle weitergeführt werden.

Publikation: Walther, S., Maderthaner, L., Chapellier, V. et al. Gesture deficits in psychosis and the combination of group psychotherapy and transcranial magnetic stimulation: A randomized clinical trial. Mol Psychiatry (2025). https://doi.org/10.1038/s41380-025-03303-7

Text: Wissenschaftskommunikation / KL