175 Jahre Universitäts-Kinderklinik Würzburg

In ihrer wechselvollen Geschichte hat sich die Universitäts-Kinderklinik in Würzburg zu einem Versorgungszentrum der Maximalstufe entwickelt. Mehr als 1000 verschiedene Krankheitsbilder behandelt die Klinik und deckt damit das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde ab. Ausgezeichnete Forschung und Lehre tragen dazu bei, die Versorgungsqualität hoch zu halten.

Der Gründung im Jahr 1850 eilte die fortschrittliche Erkenntnis voraus, dass die Behandlung von Kindern einer spezifischen Ausbildung bedarf. Ebenso weitblickend soll es in die Zukunft gehen.

Meilensteine in der Geschichte

1850 | Eröffnung Universitäts-Kinderklinik

Am 1. November 1850 beginnt offiziell die Geschichte der Universitäts-Kinderklinik in Würzburg. Der Gründung voraus ging neun Jahre zuvor ein Königlich Bayerisches Dekret an den akademischen Senat der Universität Würzburg. Das Dekret fordert die Medizinische Fakultät dazu auf, eigene Vorlesungen über Kinderkrankheiten zu halten und eine “Anstalt für kranke Kinder” einzurichten, um Studierenden die ärztliche Behandlung von Kindern anschaulich zu machen.

Die Medizinische Fakultät bedankte sich für den Vorstoß und bejahte die Notwendigkeit eigener klinischer Einrichtungen für Kinder. Den im königlichen Dekret angeordneten Lehrauftrag übertrug die Medizinische Fakultät 1842 an Franz von Rinecker, der bereits Vorlesungen zu Kinderkrankheiten hielt. Er wurde auch beauftragt, sich um die Umsetzung einer “stabilen Kinderklinik” zu kümmern.

Rinecker widmet sich diesem Auftrag mit großem Engagement. Dennoch muss das Projekt einige Hürden nehmen. Zunächst fehlte es an Geldmitteln, außerdem führten die seinerzeit engen Verflechtungen zwischen dem Juliusspital und der Universität zu Interessenskonflikten. Die Unterbringung der neuen Universitäts-Kinderklinik erfolgt in der sogenannten Filialkrankenanstalt des Juliusspitals in der heutigen Klinikstraße 3. Daraus ergeben sich in der Folge immer wieder Kompetenzstreitigkeiten.

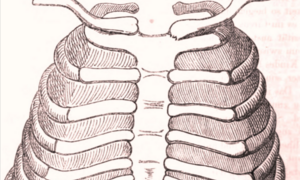

1877 | erstes deutsches Handbuch der Kinderkrankheiten

1872 übernahm Rineckers ehemaliger Student Carl Gerhardt das Lehrfach für Kinderkrankheiten. Die "Separat-Anstalt für kranke Kinder" war zuvor schon in die Verantwortung des Juliusspitals zurückgekehrt. Dennoch spielte Carl Gerhardt als Herausgeber des von 1877 bis 1896 erschienenen ersten deutschen „Handbuches der Kinderkrankheiten“ eine wichtige Rolle für die Entwicklung der deutschen Pädiatrie. Der erste Band enthält unter anderem Beiträge zur kindlichen Anatomie, zur richtigen Pflege und Ernährung im Kindesalter, zum Impfen sowie zur Kindersterblichkeit, etwa zum Einfluss des Wohlstands der Eltern auf die Kindersterblichkeit.

1923 | Umzug aufs Gelände des Luitpoldkrankenhauses

1923 erhält die Kinderklinik nach Jahrzehnten der provisorischen Unterbringung eigene Gebäude auf dem Gelände des Staatlichen Luitpoldkrankenhauses, dem Sitz des heutigen Uniklinikums.

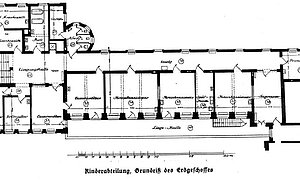

Die Bauten 8, 9 und 10 beherbergten die Stationen für Säuglinge und ältere Kinder, außerdem die Pflegerinnenschule und die Poliklinik. In Bau 18 waren die Isolierstationen für infektiöse Patientinnen und Patienten untergebracht.

1945 | Zerstörung

In der Bombenacht vom 16. März 1945 wurden die Gebäude der Kinderklinik im Luitpoldkrankenhaus fast vollständig zerstört. Die Patientinnen und Patienten mussten in die umliegenden Ortschaften evakuiert werden.

In dieser Nacht ging auch die “Barocke Madonna mit Kind” verloren, die im Treppenhaus der Kinderklinik über die Patientinnen und Patienten wachte.

2000 | Start des Perinatalzentrums

Ein Perinatalzentrum Level 1 (perinatal = lateinisch für „um die Geburt herum“) zeichnet sich dadurch aus, dass alle beteiligten Fachrichtungen, vor allem Hebammen, Pflegekräfte, Frauenärztinnen, Anästhesistinnen und Kinderärztinnen, unter einem Dach zusammenarbeiten. Level 1 steht in Deutschland für die höchste Versorgungsstufe: Es sind also alle Voraussetzungen für die Betreuung von Risikoschwangerschaften, Frühgeborenen und kranken Neugeborenen am Universitätsklinikum Würzburg erfüllt. Das Würzburger Perinatalzentrum gehört zu den größten und leistungsstärksten in Bayern.

2020 | Neue Notaufnahme für Kinder und Jugendliche

Am 7. Januar 2020 öffnete die neue Notaufnahme der Kinderklinik ihre Türen. Direkt neben dem Hauptgebäude entstand in 14 Monaten Bauzeit ein neues Gebäude mit funktionalen Räumen und erweiterten Diagnosemöglichkeiten. Von hier aus können die jungen Patienten nach der Erstversorgung direkt über einen Außenaufzug in die Bettenstationen in Gebäude D31 oder in die wenige Meter entfernt liegende diagnostische Abteilung mit Röntgen, Ultraschall oder MRT transportiert werden. Die Notaufnahme der Kinderklinik betreut im Jahr ca. 10.000 Kinder und Jugendliche.

Ausblick | Perspektiven der Kinder- und Jugendmedizin

Ein Geburtstag bietet Anlass zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen. Wie können wir eine zukunftssichere Kinder- und Jugendmedizin gewährleisten? Welchen Stellenwert hat Prävention in der Kindheit? Was können wir gemeinsam für ein gutes Aufwachsen von Kindern in Zeiten knapper Ressourcen tun?

Neben ihren Aufgaben in Klinik, Forschung und Lehre sieht die Würzburger Universitäts-Kinderklinik ihre Rolle auch in der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen gegenüber Politik und Gesellschaft.

Mit Weitblick und Wissen

Geschichte wird von Menschen geschrieben, die ihre Aufgabe mit Entscheidungsfreude und Gestaltungskraft erfüllen. Wir stellen Ihnen die Personen hinter der Entwicklung der Universitäts-Kinderklinik Würzburg vor.

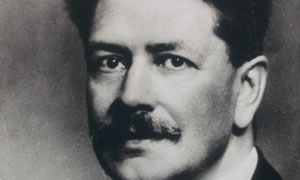

Franz von Rinecker (1844 bis 1872)

Dem Allround-Mediziner Franz von Rinecker ist es zu verdanken, dass die Pädiatrie in Würzburg sehr früh aus der Taufe gehoben und offiziell in Forschung und Lehre eingebunden wurde. Er sah früh die Notwendigkeit einer Kinderheilkunde und schaffte es, in Würzburg im Jahre 1850 eine der ersten Universitäts-Kinderklinik der Welt zu etablieren, die allerdings in den darauffolgenden Jahren permanent in ihrer Existenz gefährdet war.

Die Ära Franz von Rinecker im Detail

Franz von Rinecker wurde am 3. Januar 1811 in Scheßlitz bei Bamberg geboren. Er begann bereits mit 16 Jahren in München sein Medizinstudium, machte eine Traumkarriere und überahm schon 1838 – 27-jährig – als Ordentlicher Professor für Arzneimittellehre die Direktion der Medizinischen Poliklinik und war ein genialer, angesehener Lehrer verschiedener Fächer, ferner ein gesuchter Konsiliararzt.

Er war ungemein vielseitig, so beschäftigte er sich intensiv mit Mikroskopie und Experimentalphysiologie; mit seinem Assistenten Leydig gründete er ein physiologisches Institut und erweckte damit die anatomisch-physiologische Schule in Würzburg zu neuem Leben. 1863 übernahm er die Leitung der psychiatrischen Klinik am Juliusspital und 1872 zusätzlich die Abteilung für Syphilis und Hauterkrankungen, für er eine eigene Klinik einrichtete. Seine außermedizinischen Interessen galten der Kunst, der Politik, der Religion und der Landwirtschaft.

Doch zurück zur Kinderheilkunde. Die ambulante Behandlung kranker Kinder lag Franz von Rinecker von Anfang besonders am Herzen; sie fand zuletzt ab 1851 im Erdgeschoß des Gebäudes Klinikgasse 3 (Bild oben rechts) statt. Bereits im Sommersemester 1839 hielt er eine spezielle drei- bis sechsstündige Vorlesung über Kinderkrankheiten und unterstrich damit die Wichtigkeit dieses Faches und seiner persönlichen Vorliebe dafür.

In Würzburg wurde die Pädiatrie demnach sehr früh aus der Taufe gehoben. Diese Pionierleistung ist vor allem der auf "Innovationen setzenden Hochschulpolitik des Strategen Franz von Rinecker zu verdanken" (Keil 1995, Keil 1998). 1844 wurde sein Engagement für die Belange der Kinder mit Verleihung der Professur für Pädiatrik gewürdigt, gleichzeitig ging auch die Leitung der Poliklinik auf ihn über. Durch Installation des ersten Lehrstuhls für eine bis dato noch nicht existierende Fachdisziplin wurde ihre Einbindung in Lehre und Forschung offiziell besiegelt (Oehme 1992).

Am 7. Juli 1841 erfolgte durch das Königlich-Bayerische Dekret die entscheidende Weichenstellung für die Gründung der Universitäts-Kinderklinik. Darin wurde dem Senat und der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg die "Errichtung einer stabilen Kinderklinik und die Abhaltung von eigenen Vorlesungen über Kinderkrankheiten" befohlen. Diese Anweisung musste bei den zuständigen Stellen wiederholt angemahnt werden, weil sie das juliusspitälische Oberpflegeamt mit allen Mitteln zu hintertreiben versuchte. Als es sogar plante, die von Hofrat von Marcus bereits 1847 eingeweihte "Separat-Anstalt für Kinder" wieder aufzulösen, reagierte das Ministerium 1850 nach Intervention der Betroffenen mit folgender Anordnung: Die "Filialheilanstalt" bleibt "in der bisherigen Weise bestehen" und dient als Grundlage für die "Errichtung einer Kinderklinik, die als universitäre" Einrichtung von Rinecker unterstellt wird, dem man "die Funktion eines Arztes" an der "Abtheilung überträgt".

"Würzburg verfügt damit ab Nov. 1850 über die erste Universitäts-Kinderklinik der Welt und Franz von Rinecker führt den Titel eines öffentlich-ordentlichen Professors ... der Kinderkrankheiten“ bereits seit 1844 (Keil 1998). 1851 beauftragte man den königlichen Universitätsprofessor mit der Leitung der "stabilen Kinderklinik" und 1855 wurde er zum krönenden Abschluss als Vorstand der Gesamtkinderklinik berufen.

Diese war in den folgenden Jahren permanent in ihrer Existenz gefährdet, weil sie als universitäre Einrichtung aus dem juliusspitälischen Klinikverband ausgegliedert war und als Mitkonkurrent wie ein "Stachel im Fleisch" empfunden wurde. Von Rinecker wurde handfesten Repressalien ausgesetzt; zum Beispiel lieferte ihm die Stiftsapotheke, die eine Monopolstellung innehatte, keine Medikamente mehr, die Mietpreise wurden willkürlich erhöht, die Freigabe von Patienten für den Unterricht behindert usw.. Diese ständigen Querelen und administrativen Schwierigkeiten frustrierten von Rinecker derartig, dass er sein Lebenswerk – die Universitäts-Kinderklinik – schließlich als "mißglückte Schöpfung" bezeichnete.

Als letzten Rettungsversuch benutzt er die Gelegenheit seiner Ernennung zum juliusspitälischen Oberarzt, die Kinderklinik mit Einverständnis des Ministerium (05.03.1864) sich selbst zu unterstellen. Damit war die "Separat-Anstalt für kranke Kinder" wieder in den Schoß des Juliusspitals zurückgekehrt und die erste Kinderklinik der Welt hatte ihre Selbständigkeit verloren.

1863 nahm der Allround-Mediziner zwar noch eine Reihe neuer Aufgaben an, wich aber von seinem pädiatrischen Konzept zunächst nicht ab. Jetzt traten zusätzlich Probleme mit dem Polikliniker Alois Geigel auf, der sich u.a. eingeengt fühlte und darüber klagte, nicht genügend Patienten für seinen Unterricht zu finden. 1872 zog sich von Rinecker ganz aus der Pädiatrie zurück und meinte rückblickend "es seien die Polikliniken eine Fundgrube für das Studium der Kinder- und Greisenkrankheiten, zwei Altersklassen, bei welchen auftretende pathologische Vorgänge durch eine eigentümliche Leiberbeschaffung, eine besondere Betrachtungsweise notwendig machten" (Franke et al. 1957). Für die "stabile Kinderklinik" war anschließend sein Schüler Prof. Dr. Carl Gerhardt verantwortlich. Von Rinecker verstarb als Senior der Medizinischen Fakultät zu Würzburg am 21. Februar 1883.

Carl Gerhardt, Wilhelm von Leube, Dietrich Gerhardt

Nachdem die schwer erkämpfte Selbständigkeit der Kinderheilkunde unter Franz von Rinecker an den fehlenden Geldmitteln gescheitert war, gelang es seinen Nachfolgern Carl Gerhardt, Wilhelm von Leube und Dietrich Gerhardt, zumindest eine kleine Kinderabteilung im Würzburger Juliusspital zu bewahren. Auch die studentische Lehre auf dem Gebiet der Kinderheilkunde blieb in dieser Zeit fester Bestandteil des Curriculums.

Die Ära Gerhardt, Leube, Gerhardt im Detail

Die Anfang November 1850 schwer erkämpfte Selbständigkeit der Pädiatrie war also letztlich an den fehlenden Geldmitteln gescheitert. Prof. Dr. Carl Gerhardt (1833 - 1902) gelang es, die kleine juliusspitälische Kinderabteilung zu bewahren und der Paediatria Herbipolensis durch Herausgabe des mehrbändigen "Handbuchs der Kinderkrankheiten", das 1896 mit einem Nachtragsband abgeschlossen wurde, Ansehen zu verschaffen.

Die weiteren Nachfolger C. Gerhardts auf dem Lehrstuhl für Innere Medizin waren die internistischen Ordinarien Wilhelm von Leube und Dietrich Gerhardt. Auch sie konnten den übernommenen Besitzstand weitergeben und setzten die Vorlesungen und Übungen auf dem Gebiet der Kinderheilkunde als festen Bestandteil des Semesterplanes der Würzburger Universität kontinuierlich fort.

Jussuf Ibrahim (1915 bis 1917)

Jussuf Ibrahim wurde im Jahre 1915 der erste Extraordinarius für Kinderheilkunde in Würzburg. Er übernahm die kleine juliusspitälische Kinderabteilung und die in die Medizinische Poliklinik integrierte ambulante Kinderklinik, doch ihm fehlten vor allem Räumlichkeiten für die Behandlung der Kinder. 1917 folgt er einem Ruf nach Jena, wo er bessere Arbeitsbedingungen vorfand und sich hohes Ansehen erwarb. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass er in Jena an den Euthanasie-Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligt war.

Die Ära Jussuf Ibrahim im Detail

Jussuf Ibrahim war 1915 der erstberufene Extraordinarius für Kinderheilkunde in Würzburg. Er hatte einen ägyptischen Vater und eine deutsche Mutter, wurde aus der Heimat vertrieben, wuchs in Neapel und München auf, studierte dort und in Kairo Medizin, habilitierte sich als erster in Heidelberg für das Fach Pädiatrie, übernahm später die Leitung des Gisela-Hospitals in München-Schwabing und wurde dort 1912 zum außerplanmäßigen Professor ernannt (Oehme 1998).

Nach seiner Ankunft in Würzburg überließen ihm der Internist Dietrich Gerhardt für seine klinische Arbeit „als leitendem Arzt“ die bereits 1840 bereitgestellte kleine juliusspitälische Kinderabteilung und der damals gleichzeitig amtierende Polikliniker Robert Müller die bisher in die Medizinische Poliklinik integrierte ambulante Kinderklinik. Da für diese nun keine Räume mehr zur Verfügung standen, nahm Ibrahim mit einer angemieteten Privatwohnung in der Textorstraße 26 vorlieb. Für die Behandlung kranker Säuglinge fehlten ebenfalls noch Aufnahmemöglichkeiten. Die Medizinische Fakultät gestattet Ibrahim zwar, seine Tätigkeit auf Kinder bis 14 Jahren auszudehnen, eine Infektionsabteilung zu eröffnen und sich noch einen Assistenten einzustellen, aber sie konnte sich nicht durchringen, ihm eine Prüfungslizenz zu gewähren.

Unter diesen Voraussetzungen war es für ihn sicher eine Genugtuung, am 01.04.1917 einen Ruf als ordentlicher Professor auf den Lehrstuhl für Kinderheilkunde in Jena zu erhalten, wo sich ihm viel bessere Arbeitsbedingungen boten. Er erwarb sich dort hohes Ansehen und wurde vielfach geehrt. Erst nach seinem Tod wurde bekannt, dass Ibrahim in der Zeit des Nationalsozialismus an der Tötung schwerstgeschädigter Kinder beteiligt gewesen war und im Einzelfall schwerstbehinderte Kinder persönlich zur „Euthanasie“ eingewiesen hatte (vgl. den Bericht der Kommission der Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Untersuchung der Beteiligung Prof. Dr. Jussuf Ibrahims an der Vernichtung "lebensunwerten Lebens" während der NS-Zeit.)

Johannes Rietschel (1917 bis 1945)

Auch Jussuf Ibrahims Nachfolger Johannes Rietschel hatte zunächst mit enormen Platzproblemen zu kämpfen. Vor allem für die Behandlung von Säuglingen fehlten die Räumlichkeiten. 1923 wurde nach Jahrzehnten ein Traum Wirklichkeit, und die Würzburger Kinderklinik konnte in das Staatliche Luitpoldkrankenhaus einziehen. In der Bombennacht von 1945 jedoch wurden die Räume komplett zerstört. Rietschel, dessen Rolle im NS-Regime nicht ganz klar ist, wurde 1946 von den Amerikanern abgesetzt.

Die Ära Johannes Rietschel im Detail

Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Rietschel wurde 1917 als Nachfolger von Jussuf Ibrahim auf das Extraordinariat für Kinderheilkunde nach Würzburg berufen. Seine pädiatrische Ausbildung erwarb er sich an der Berliner Charité-Kinderklinik unter Prof. Dr. Otto Heubner. Bereits 1907 erging an ihn die ehrenvolle Berufung als leitender Arzt an das von Arthur Schlossmann (1867 bis 1932) im Jahr 1898 in Dresden gegründete Säuglingsheim als Nachfolger von Bruno Salge.

Diese für die deutsche Pädiatrie der damaligen Zeit sehr renommierte Arbeits- und Forschungsstätte hatte Rietschel während seiner 10-jährigen Tätigkeit zu solchem Aufschwung gebracht, daß er von der Würzburger Medizinischen Fakultät – ohne habilitiert zu sein – den Vertrauensvorschuß bekam, als außerordentlicher Professor sein Amt als Leiter der Universitäts-Kinderklinik zu erfüllen (Oehme 1990).

Im April 1917 fing er an der gleichen Stelle wie sein Vorgänger mit unvorstellbaren Raumproblemen an, wobei ihm vorwiegend die Unterbringung von kranken Säuglingen Sorgen bereitete. Am 1. Januar 1923 – nach vielen Provisorien und nicht weniger als 73 Jahren nach Erlass des Königlich-Bayerischen Dekrets – wurde ein Traum Wirklichkeit. Die Kinderklinik zog in die Bauten 8, 9 und 10 (Bild oben links) sowie in Bau 18 des Staatlichen Luitpoldkrankenhauses (Bild oben rechts) ein.

Erstere beherbergten die Stationen für Säuglinge und ältere Kinder, ferner die Pflegerinnenschule, Funktionsräume, Poliklinik, letztere die Isolierstationen für infektiöse Patienten.

Rietschel hatte sich rasch das Vertrauen seiner Patienten, seiner Mitarbeiter und der Medizinischen Fakultät erworben. 1922 schon wurde er zum Ordentlicher Professor der Kinderheilkunde in Würzburg ernannt.

In der Bombennacht vom 16. März 1945 wurden die Gebäude der Kinderklinik im Luitpoldkrankenhaus total zerstört, die Patienten mussten in die umliegenden Ortschaften Unterfrankens evakuiert werden. Die medizinische Versorgung der verstreut untergebrachten Kinder forderte dem Personal viel ab.

Im Januar 1946 wurde Rietschel von der amerikanischen Militärregierung seiner Stellung enthoben, hat die Klinik aber nach eigenen Angaben bis zum April 1946 weitergeführt. 1947 wurde er als „Mitläufer“ zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Ausmaß seiner Verstrickung in das nationalsozialistische Regime bleibt allerdings unklar. Er war Mitglied diverser nationalsozialistischer Organisationen und als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde an deren „Arisierung“ beteiligt. Ehemalige Mitarbeiter verneinten jedoch später eine aggressive nationalsozialistische oder antisemitische Einstellung Rietschels und es gibt bislang keine Belege für seine Beteiligung am nationalsozialistischen Programm der „Kindereuthanasie“ (vgl. Martin Hofer: Hans Rietschel (1878 bis 1970) – Direktor der Universitäts-Kinderklinik Würzburg von 1917 bis 1946. Diss. med. Würzburg 2005).

In der Nachkriegszeit wurde die Klinik kommissarisch von seiner Assistenzärztin, Frau Dorothea Lehmann, und dem Hamburger Privatdozenten Dr. H. Kirchmair geleitet.

Josef Ströder (1948 bis 1981)

Als Josef Ströder 1948 den Lehrstuhl für Kinderheilkunde und die Klinikleitung übernahm, stand er buchstäblich vor dem Nichts. Er leistete Hervorragendes beim Wiederaufbau der Klinik, erreichte eine Aufstockung des Personals und initiierte die Errichtung einer Schule für kranke Kinder. Auch verschiedene Arbeitsgruppen für die Sparten der modernen Pädiatrie bildeten sich unter seiner Führung heraus.

Die Ära Josef Ströder im Detail

Am 1. Oktober 1948 gingen Lehrstuhl für Kinderheilkunde und Klinikleitung auf Josef Ströder über, der zuletzt an der Kinderklinik der Medizinischen Akademie in Düsseldorf als außerplanmäßiger Professor und Oberarzt tätig war. Bezeichnerderweise musste er bei seinem Dienstantritt mangels Transportmöglichkeiten zu Fuß mit einem Leiterwagen vom Bahnhof abgeholt und an Trümmern vorbei zu seinem Wirkungsort gebracht werden. Er stand praktisch vor dem Nichts.

Mit dem Wiederaufbau der zerstörten Klinik an alter Stelle wurde 1949 begonnen. Bereits am 15.10.1949 konnte der westliche und am 13.1.1950 der östliche Teil von Bau 8 eingeräumt werden. Nach energischen und zähen Verhandlungen mit dem Ministerium stellte dieses Mittel zur Errichtung eines Klinikneubaus bereit, der aus einem Bettenhaus (118 Betten) mit Funktionsräumen, einem Hörsaal (150 Sitzplätze) und dem Bürotrakt des Klinikdirektors bestand. Er wurde im Januar 1962 bezogen. Im weiteren erfolgten Sanierungsarbeiten im Infektionshaus und der Umbau von Bau 8/9. Die letzte große Baumaßnahme unter Ströders Amtszeit war die Errichtung des Tuberkulosehauses, in das auch die für die Installation einer Intensivstation vorgesehenen Gelder einflossen.

Ströder hatte nicht nur beim Wiederaufbau der Klinik Hervorragendes geleistet, ihm gelang es in zäh verlaufenden Verhandlungen auch, eine angemessene Personalaufstockung zu erreichen. Am Ende seiner Amtszeit verfügte er über 27 Planstellen für wissenschaftliche Assistenten und 110 für Schwestern.

In seiner Ägide kristallisierten sich spezielle Arbeitsgruppen für alle Sparten der modernen Pädiatrie heraus (Derks 1986). Auf seine Initiative geht die Errichtung einer ersten Schule für kranke Kinder an einer Universitäts-Kinderklinik zurück (Derks 1986).

Helmut Bartels (1981 bis 1999)

Unter Helmut Bartels vollzog sich ein programmatischer Wandel, der das kranke Kind in den Mittelpunkt des Klinikalltags stellte. Bei aller wissenschaftlicher Spezialisierung war ihm der Blick aufs Ganze wichtig, genauso wie die fächerübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen. In seine Amtszeit fielen außerdem eine Reihe von hart erkämpften Baumaßnahmen, darunter die Errichtung einer modernen Intensivstation und eines Perinatalzentrums.

Die Ära Helmut Bartels im Detail

Am 01. März 1981 übernahm Prof. Dr. Helmut Bartels den Lehrstuhl für Kinderheilkunde und die Leitung der Universitäts-Kinderklinik in Würzburg. Er war Schüler von Prof. Dr. Dr. h. c. Theodor Bücher (Marburg), Prof. Dr. Hans-Georg Hansen (Lübeck) und Prof. Dr. Hans-Rudolf Wiedemann (Kiel), der einst bei Jussuf Ibrahim gearbeitet hatte. Vor seiner Berufung war er Direktor der Prof.-Hess-Kinderklinik des Zentralkrankenhauses St. Jürgen-Straße in Bremen.

Unter Prof. Bartels vollzog sich ein Wandel und eine Konsolidierung in den Auffassungen über den Alltag einer Kinderklinik, sie öffnete sich nach außen und nach innen. Das kranke Kind wurde programmatisch in den Mittelpunkt gestellt, es sollte den klinischen Betrieb bestimmen und deswegen auch absolute Priorität vor Lehre und Forschung haben. In unmißverständlicher Weise achtete er bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen auf ein klares, jederzeit hinterfragbares medizinisches Konzept. Er bemühte sich, einer Spezialisierung zu entgehen, ohne jedoch spezielles Wissen auf wissenschaftlichem Sektor in Frage zu stellen. Er steuerte einer übermäßigen Zergliederung in selbständige Teilbereiche entgegen, weil er befürchtete, dass so der Blick für das Wesentliche verlorenzugehen drohte. Diverse Spezialsprechstunden von engagierter Mitarbeitern für chronisch kranke Kinder und eine gute Kooperation mit allen Disziplinen waren ihm ein großes Anliegen.

In die Amtszeit Bartels fielen einige mühsam erkämpfte Baumaßnahmen: Dazu gehörten zuerst die Einrichtung einer modernen Intensivstation und die gründliche Sanierung der onkologischen Station. Foyer, Treppenhaus, Station Sonneninsel sowie Station Regenbogen im Bau 34 und die später noch genannten Projekte wurden von dem Künstler Norbert Böll phantasievoll und farbenfroh ausgemalt.

Weitere Sanierungsmaßnahmen betrafen das Frühdiagnosezentrum im Bau 18, die Poliklinik (Bauzeit von 09/94 - 12/97 bei laufendem Betrieb, Einweihung 12.02.98), in die jetzt auch eine onkologische Tagesklinik integriert ist, und die Station Finkelstein. Die Inbetriebnahme des unter Bartels bereits projektierten Perinatalzentrums fand bereits nach dem Wechsel im Mai 2000 statt.

Christian P. Speer (1999 bis 2020)

Von 1999 bis 2020 war Christian P. Speer Direktor der Kinderklinik. Sein Anliegen war es, neben einer hochqualifizierten Allgemeinpädiatrie die Schwerpunktbildung einzelner Spezialbereiche in der Kinderheilkunde weiterzuentwickeln und neue Bereiche aufzubauen. In seiner Amtszeit wurden eine Intensivstation und eine Intermediäreinheit für Früh- und Neugeborene sowie ein neues Stammzelltransplantationszentrum eröffnet.

Christoph Härtel (2020 bis heute)

Im Mai 2020 wurde Prof. Dr. Christoph Härtel zum Direktor der Universitätskinderklinik ernannt. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Erforschung optimaler Bedingungen für die Entwicklung extrem frühgeborener Kinder, insbesondere im Rahmen überregionaler Forschungsnetzwerke. Ein spezieller Fokus bildet dabei das frühkindliche Immunsystem. Er sieht seine Aufgabe darin, die bereits vorhandenen Kompetenzen weiterzuentwickeln und neuere Schwerpunkte wie die Neuropädiatrie und die Sozialpädiatrie zu stärken. Zudem liegt ihm eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Herzen.

Quellen

- Derks, A. (1986) Würzburger Kinderheilkunde im Wiederaufbau: Die Geschichte der Universitätskinderklinik von 1945 bis 1962. Mit einem Ausblick bis 1985. Medizinische Dissertation, Würzburg.

- Franke, H., J. Schröder, E. Schröder (1957) Die Würzburger Medizinische Universitäts-Poliklinik 1807- 1957. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.

- Keil, G. (1995) Franz von Rinecker (1811-1883) Mediziner. In: P. Baumgart (Hrsg.) Lebensbilder bedeutender Würzburger Professoren. Quellen und Beiträge zur Geschichte der Universität Würzburg 8, Neustadt a.d. Aisch; S. 20-59.

- Keil, G. (1998) Rinecker und die Anfänge der Pädiatrie I und II. der kinderarzt 29: 198-201 und 345-351.

- Lommel, A. (1925) Das staatliche Luitpodkrankenhaus in Würzburg. Verlag Georg D.W. Callwey, München.

- Oehme, J. (1990) Der nicht habilitierte Ordinarius. pädiatrie hautnah 1: 50 – 51.

- Oehme, J. (1992) Erste Ordinarien für Kinderheilkunde. der kinderarzt 23: 693 – 694.

- Oehme, J. (1998) Die Vaterfigur Jussuf Ibrahim ( 1877 - 1953). pädiatrie hautnah 6: 398 – 400

- Simeoni U, Visser GHA, Halliday HL. Maternité Prize of the European Association of Perinatal Medicine – Laudatio for Christian P. Speer, MD, FRCPE, Professor of Pediatrics. Z Geburtsh Neonatol 2014;218:177-178*

* verfasst von PD Dr. R. Jeschke für die Festschrift anlässlich der 150-Jahr-Feier der Universitäts-Kinderklinik (Oktober 2000) und ergänzt durch Prof. Dr. H. Hebestreit

Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten

Terminvereinbarung

nur für ambulante Termine

+49 931 201-27855

Montag bis Donnerstag

08:00 bis 12:00 Uhr

Anschrift

Kinderklinik und Poliklinik des Universitätsklinikums und der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität

Josef-Schneider-Straße 2 | Haus D31 | 97080 Würzburg | Deutschland