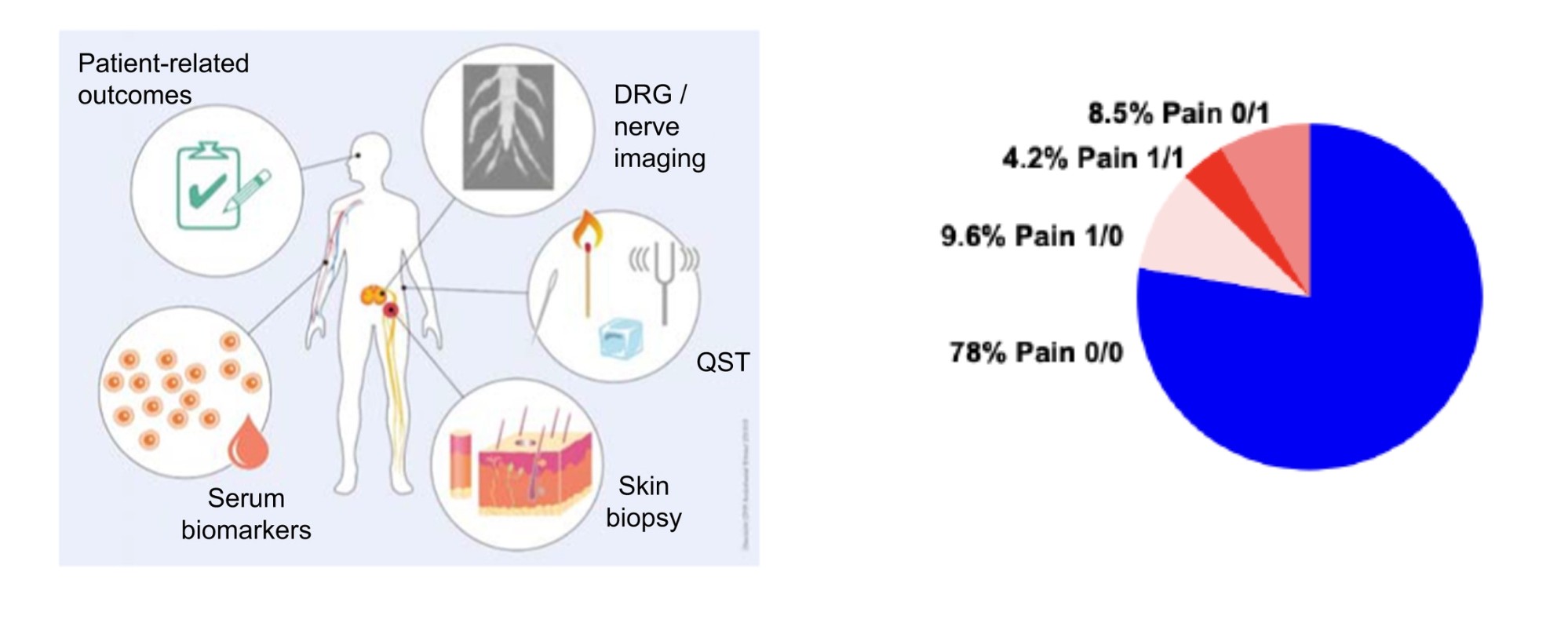

Die Ergebnisse zeigten, dass Tarlatamab eine anhaltende Wirksamkeit erzielte und vielversprechende Überlebensraten erreichte. Die Lebensqualität der Teilnehmenden blieb während der Behandlung stabil oder verbesserte sich sogar leicht, insbesondere was das allgemeine Wohlbefinden und die Atemnot betrifft. Symptome wie Husten und Brustschmerzen verschlechterten sich nicht, sondern blieben weitgehend stabil. Die Nebenwirkungen waren überwiegend mild bis mäßig und traten nur selten oder gelegentlich auf. Die meisten Patientinnen und Patienten gaben an, sich kaum oder nur wenig durch die Nebenwirkungen beeinträchtigt zu fühlen. Insgesamt zeigte Tarlatamab somit ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis: Es wirkte gegen den Krebs, unterstützte die Erhaltung der Lebensqualität und war gut verträglich.

Horst-Dieter Hummel, Myung-Ju Ahn, Fiona Blackhall, Martin Reck, Hiroaki Akamatsu, Suresh S. Ramalingam, Hossein Borghaei, Melissa Johnson, Franziska Dirnberger, Kim Cocks, Shuang Huang, Sujoy Mukherjee & Luis Paz-Ares. Patient-Reported Outcomes for Patients with Previously Treated Small Cell Lung Cancer Receiving Tarlatamab: Results from the DeLLphi-301 Phase 2 Trial. Adv Ther 42, 1950–1964 (2025). https://doi.org/10.1007/s12325-025-03136-4