Die THS lindert bei Parkinson motorische Symptome. Doch bei manchen Patientinnen und Patienten kommt es nach der Behandlung zu kognitiven Problemen, etwa Gedächtnis- oder Konzentrationsschwierigkeiten. In Studien mit Alzheimer-Patientinnen und -Patienten wurde hingegen beobachtet, dass eine mit dem Hippocampus verbundene THS die kognitive Funktion zu verbessern scheint. Ein Paradoxon, das es zu klären galt.

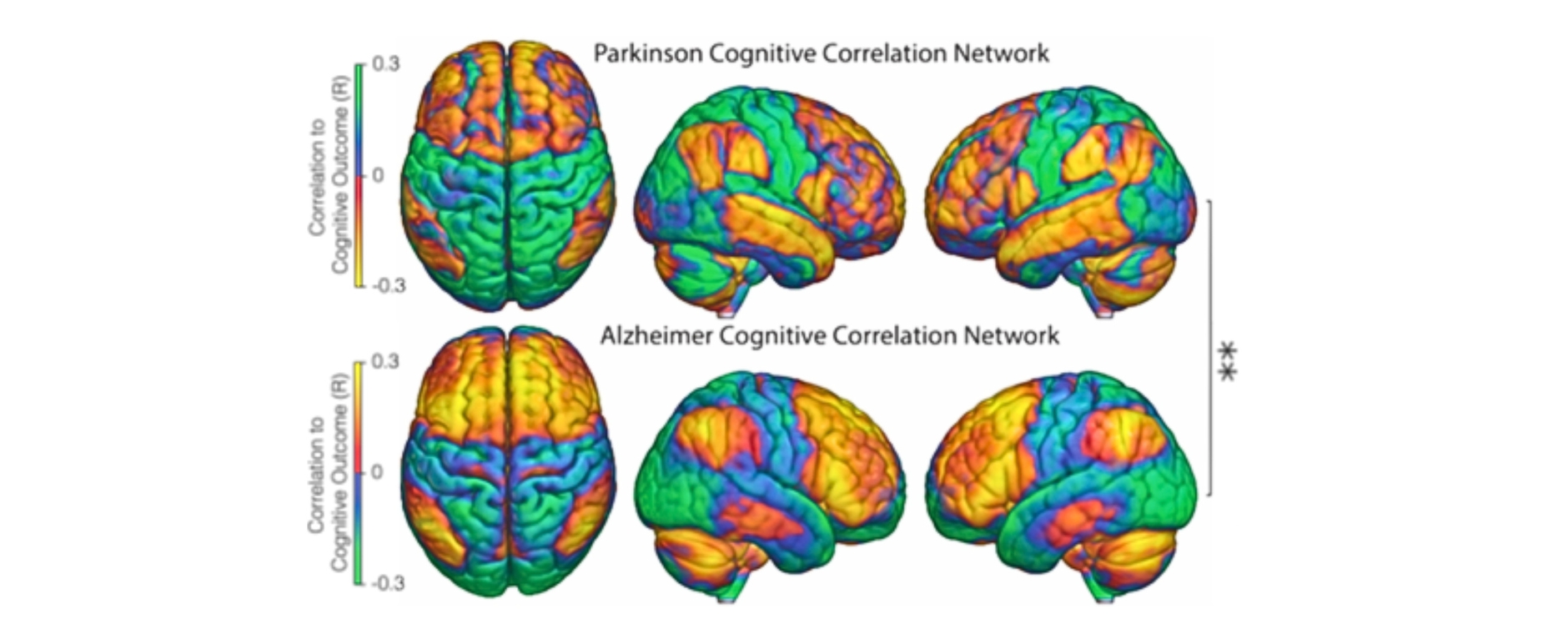

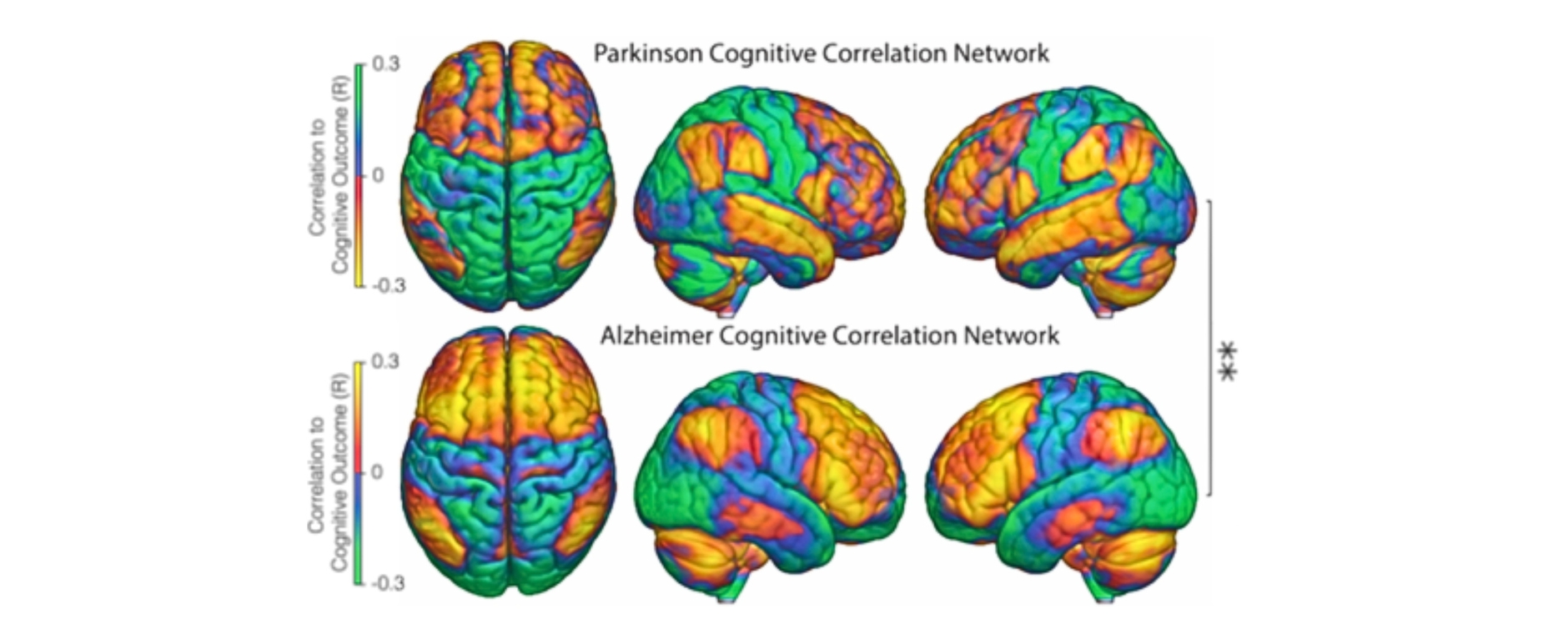

Nachdem Martin Reich bereits einige Jahre zuvor gezeigt hat, dass Gedächtnis- oder Denkprobleme nicht zufällig auftreten, sondern davon abhängen, welche Netzwerke im Gehirn durch Stimulation erreicht werden. THS wirkt nicht nur lokal, sondern über ganze Gehirnnetzwerk. Ein gezieltes, evidenzbasiertes Anpassen der Therapie kann die kognitive Funktion schützen.

In der aktuellen Studie wurde untersucht, bei wem das Risiko für kognitive Nebenwirkungen besonders hoch ist – abhängig vom Alter und von strukturellen Veränderungen im Hippocampus, der für das Erinnerungsvermögen essenziell ist. Zusätzlich erweiterten sie das Modell auf die Alzheimer-Erkrankung.

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl bei Parkinson als auch bei Alzheimer das Alter und insbesondere der funktionelle Zustand des Gedächtniszentrums im Gehirn entscheidende Rollen spielen“, erläutert Martin Reich. Das heißt, der Effekt hängt von zwei entscheidenden Faktoren ab: dem Ausmaß der Schädigung des Hippocampus, dem Gedächtniszentrum des Gehirns, und wie stark die Elektrode mit dem Hippocampus verbunden ist.

Calvin W. Howard, Martin Reich, Lan Luo, Niels Pacheco-Barrios, Ron Alterman, Ana Sofia Rios, Michelle Guo, Ziyue Luo, Helen Friedrich, Andrew Pines, Leila Montaser-Kouhsari, William Drew, Lauren Hart, Garance Meyer, Nanditha Rajamani, Maximillian U. Friedrich, Vanessa Milanese, Andres Lozano, for the ADvance Study Research Group, Thomas Picht, Katharina Faust, Andreas Horn, Michael D. Fox. Cognitive outcomes of deep brain stimulation depend on age and hippocampal connectivity in Parkinson's and Alzheimer's disease. Alzheimers Dementia, Volume 21, Issue 8, August 2025. https://doi.org/10.1002/alz.70498