Dazu wurden 3.220 Kinder, die vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden, im Alter von fünf bis sechs Jahren nachuntersucht. 629 Kinder hatten einen Migrationshintergrund, d. h., ihre erste Sprache war nicht Deutsch.

Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob Kinder mit Migrationshintergrund häufiger emotionale oder Verhaltensprobleme zeigen und ob dies möglicherweise mit der sprachlichen Distanz zwischen ihrer Muttersprache und Deutsch zusammenhängt. Dazu wurde der sogenannte „linguistische Abstand“ berechnet, also wie unterschiedlich zwei Sprachen strukturell sind. Das seelische Befinden der Kinder wurde mithilfe des Strengths and Difficulties Questionnaires (SDQ), eines Fragebogens für Eltern, erfasst. Mit diesem werden typische Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Schwierigkeiten und soziale Probleme gemessen. In die Auswertung flossen auch Störfaktoren wie der sozioökonomische Status und medizinische Faktoren ein, die das Ergebnis verfälschen könnten.

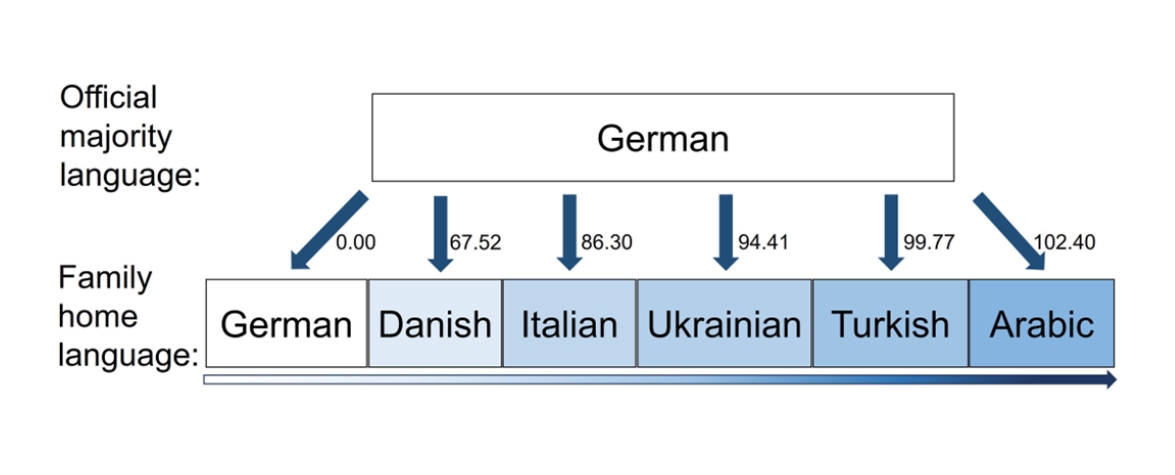

Das Ergebnis war überraschend differenziert: Ein Migrationshintergrund allein führte nicht zu mehr psychischen Auffälligkeiten. Kinder aus Familien, in denen eine andere Sprache gesprochen wurde, hatten im Durchschnitt keine größeren Probleme als deutschsprachige Kinder – solange ihre Muttersprache dem Deutschen relativ ähnlich war. Erst wenn die Muttersprache sprachlich weit von Deutsch entfernt war, zeigten die Kinder häufiger emotionale oder Verhaltensprobleme. Eine Sprache, die dem Deutschen vergleichsweise nah ist, ist beispielsweise Italienisch: Der linguistische Abstand zu Deutsch wird mit 86,30 Punkten angegeben. Weiter entfernt ist Türkisch mit 99,77 Punkten.

Die Forschenden schließen daraus, dass nicht die Migration an sich, sondern Sprachbarrieren eine zentrale Rolle spielen könnten. Wenn Kinder und ihre Familien im Alltag größere sprachliche Hürden überwinden müssen, kann das offenbar zu zusätzlichem Stress führen, der sich auf die seelische Entwicklung auswirkt. Juliane Spiegel, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Leiterin der Neuro- und Sozialpädiatrie, betont die Bedeutung dieser Ergebnisse für Frühförderung und Sprachunterstützung: Frühgeborene Kinder mit großen sprachlichen Distanzen zur Umgebungssprache sollten gezielt unterstützt werden, damit sich mögliche Nachteile gar nicht erst verfestigen.

Jaekel J, Jaekel N, Härtel C, Göpel W, Herting E, Felderhoff-Müser U, Huening BM, Spiegler J. Language barriers and mental health problems of preschool children born very preterm in Germany. Dev Med Child Neurol. 2025 May;67(5):600-608. https://doi.org/10.1111/dmcn.16132