Würzburg. Bisher ging man davon aus, dass äußere Reize, die auf den Körper einwirken, ausschließlich von Neuronen, also Nervenzellen des peripheren Nervensystems, wahrgenommen und an das zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Neuere Forschungen, unter anderem am Uniklinikum Würzburg (UKW)*, legen jedoch nahe, dass auch bestimmte Hautzellen, so genannte Keratinozyten, bei der Weiterleitung von Sinnesinformationen wie Schmerz, Wärme und Kälte, oder Berührung und Druck an das Gehirn eine Rolle spielen.

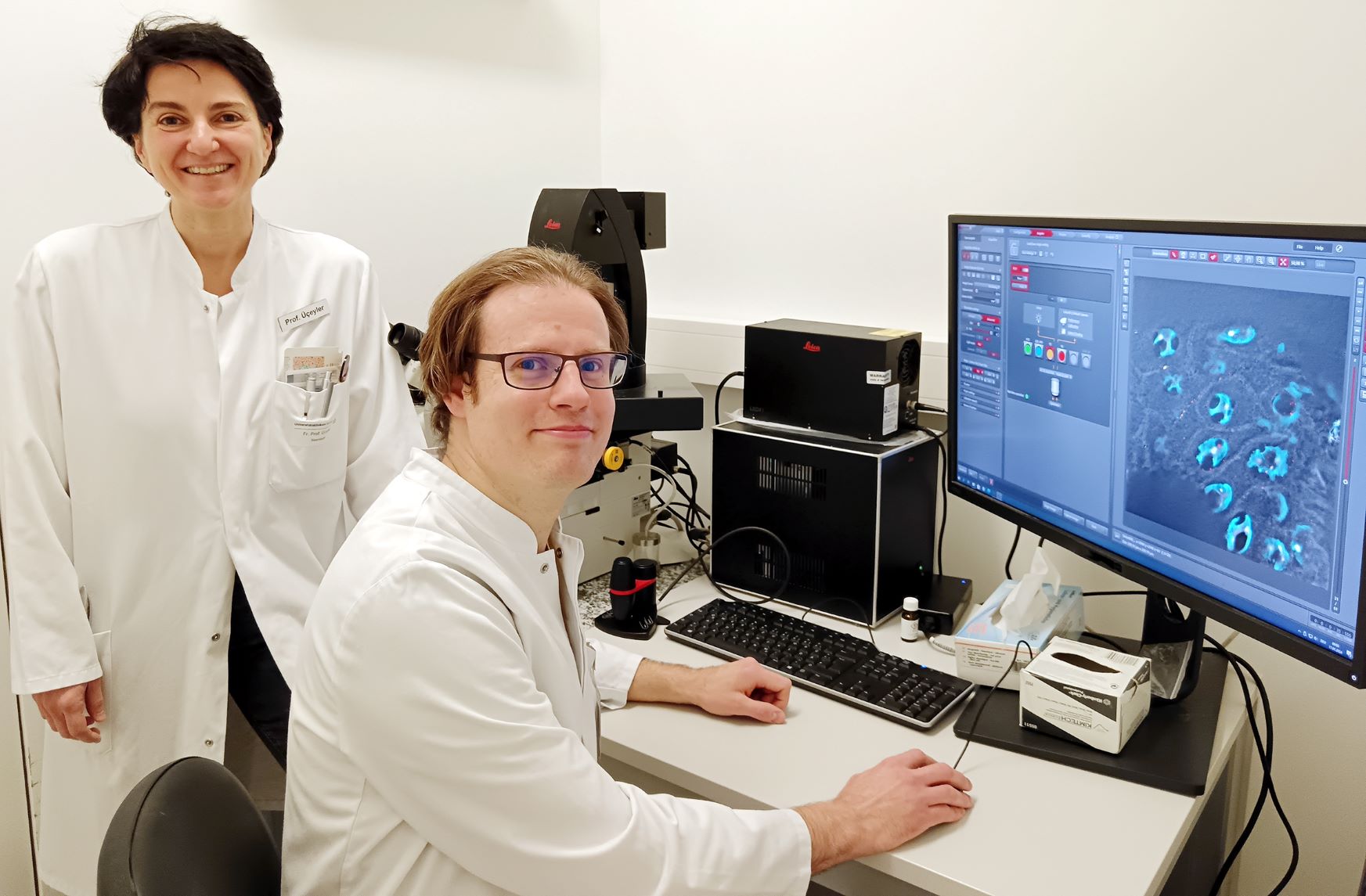

Nurcan Üçeyler, Universitätsprofessorin und leitende Oberärztin in der Würzburger Neurologie, hat nun mit ihrer Arbeitsgruppe die Kontaktstellen zwischen Neuronen und Keratinozyten in der menschlichen Haut mit neuen bildgebenden Verfahren genauer untersucht und eine Verbindung zwischen Hautzellen und Nervenfasern bei der Kommunikation äußerer Reize bestätigt. Die Analysen, die federführend von Dr. Christoph Erbacher, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Erstautor der Studie, durchgeführt wurden, könnten wichtige Auswirkungen auf künftige Behandlungsansätze von Neuropathien und neuropathischen Schmerzen haben und wurden jetzt in der renommierten Fachzeitschrift eLife veröffentlicht.

Pathophysiologie von Schmerz und Neuropathien

Als Professorin für Translationale Somatosensorik arbeitet Nurcan Üçeyler gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe seit mehreren Jahren daran, die Grundlagen von Neuropathie und Schmerz besser zu verstehen. Das Team hat hier bereits intensiv Zell-Zell-Interaktionen untersucht. „Wir führen klinische Studien und Untersuchungen an Biomaterial unserer Patientinnen und Patienten durch. Im Laufe der Zeit haben wir auch die nötigen experimentellen Methoden etabliert und diese nun in unserer aktuellen Studie zusammengeführt“, erläutert Nurcan Üçeyler, die neben ihrer klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit Prodekanin für Promotionen der Medizinischen Fakultät ist.

Hautzellen umhüllen Nervenfasern und kommunizieren über Cx43-Cluster

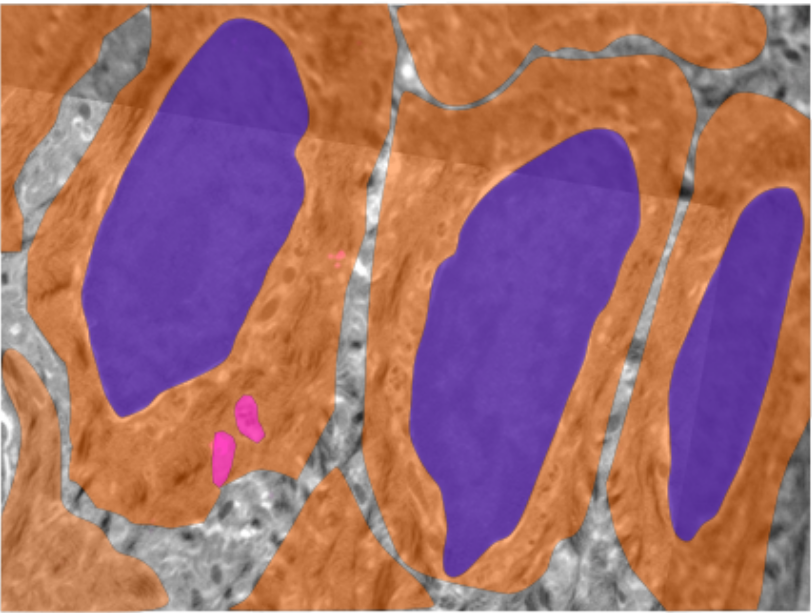

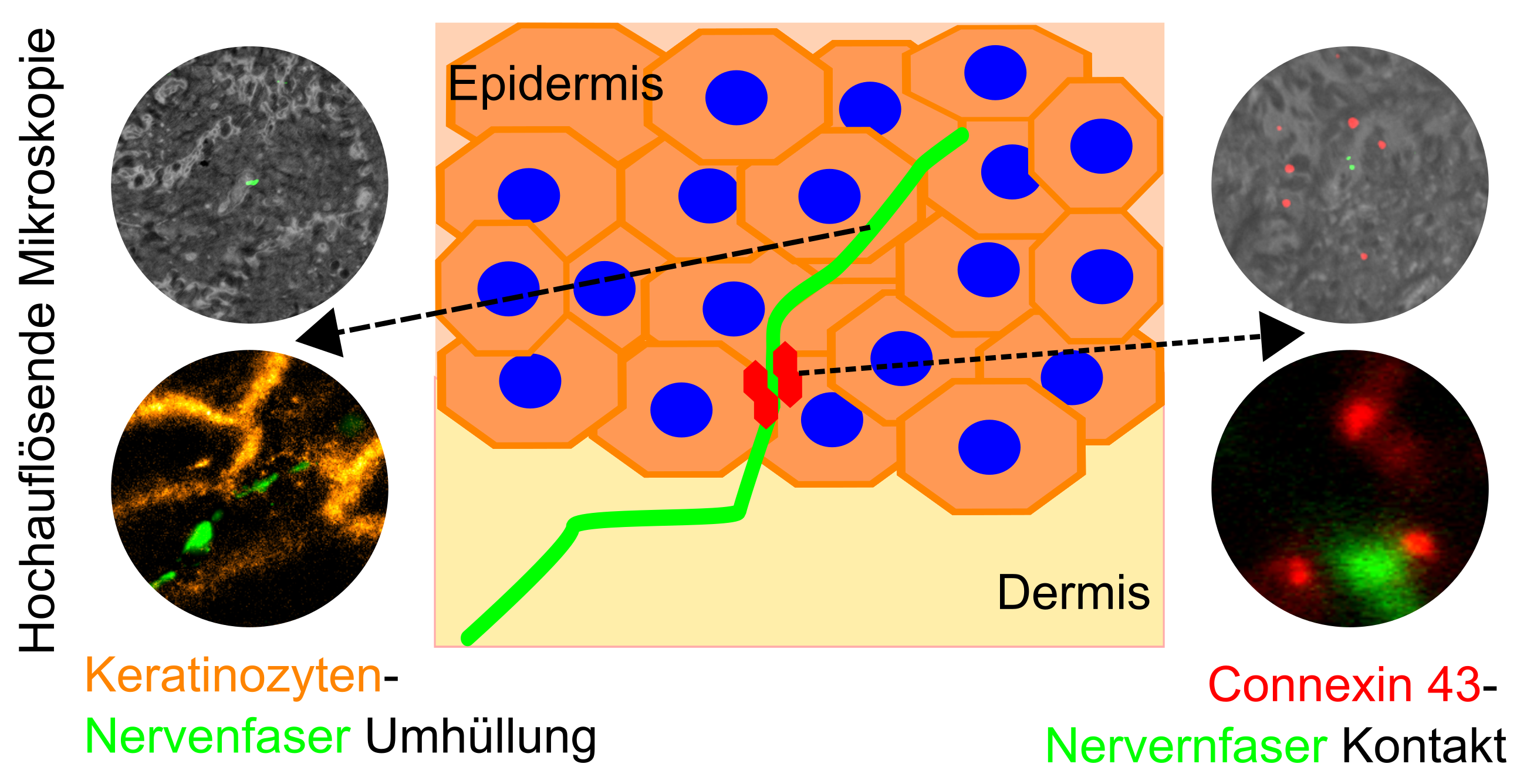

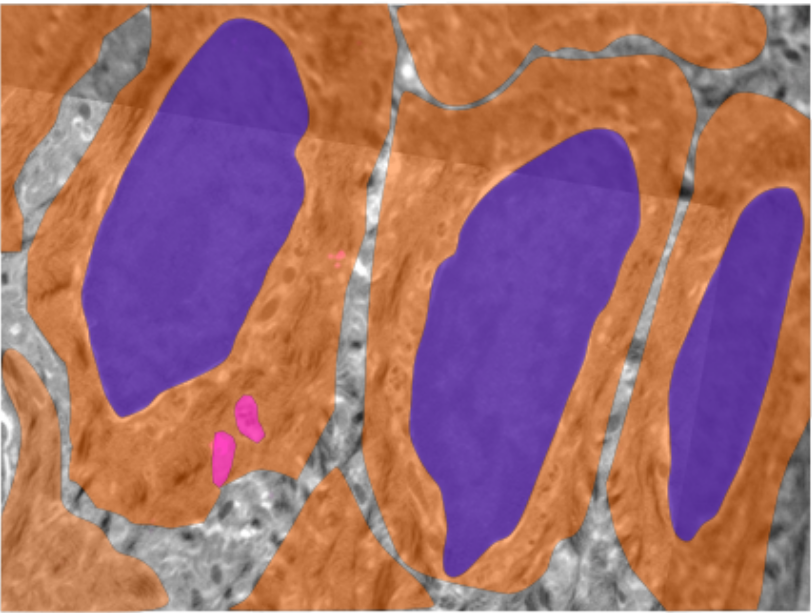

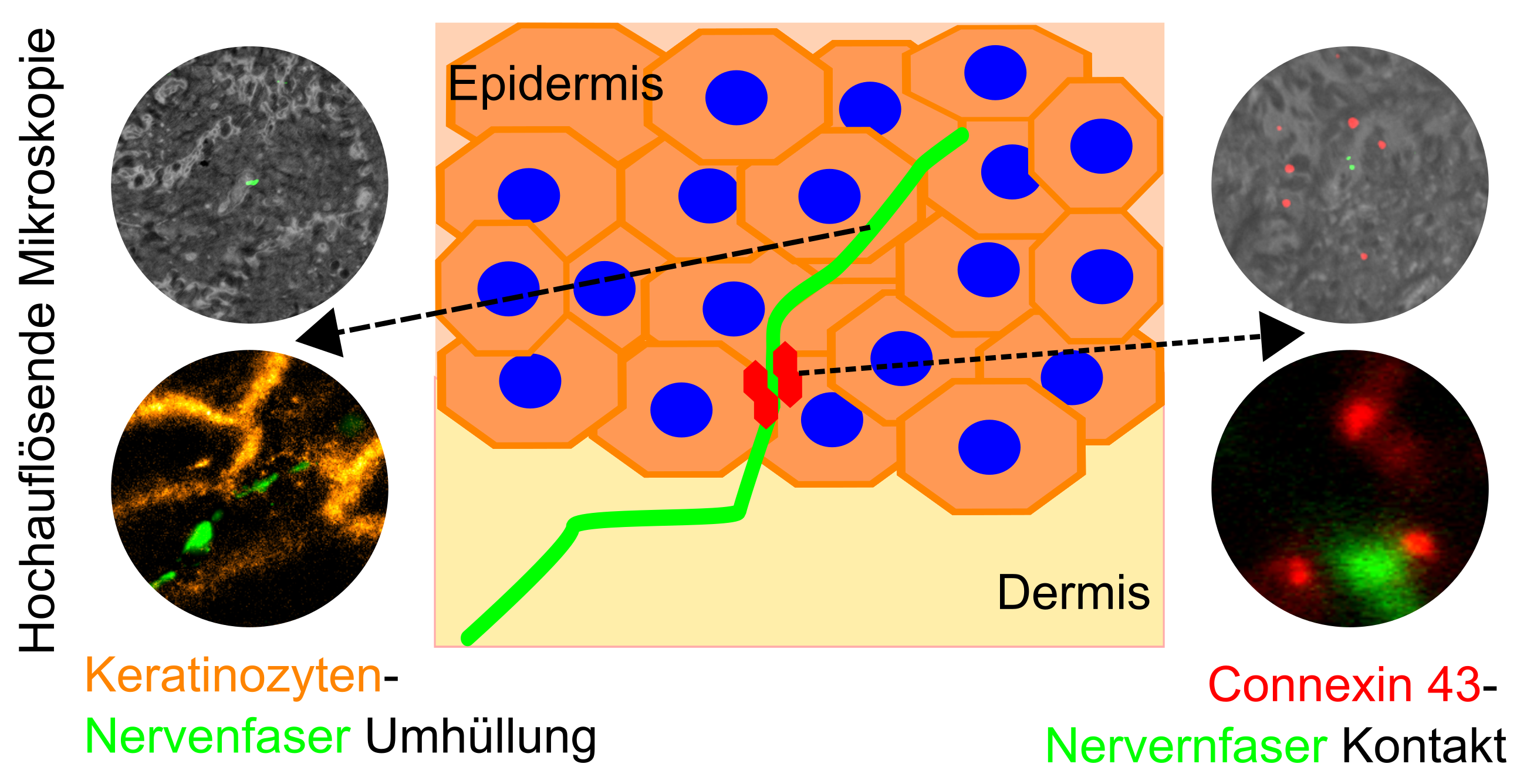

Die Forschenden untersuchten zunächst Hautproben von gesunden Probandinnen und Probanden und stellten fest, dass in allen Proben intraepidermale Nervenfasern, also feine Nervenendigungen, von Keratinozyten umhüllt waren. Zudem entdeckten sie so genannte Connexin-43-(Cx43)-Proteinkomplexe zwischen Keratinozyten und Nervenfasern. Cx43 spielt eine entscheidende Rolle bei der Zell-Zell-Kommunikation. Die Forschungsgruppe validierte ihre Ergebnisse an Hautproben von gesunden Personen sowie von Patientinnen und Patienten mit Small-Fiber-Neuropathie. Bei dieser Erkrankung des peripheren Nervensystems sind die kleinen Nervenfasern, die in der Haut enden, geschädigt, so dass fehlerhafte Signale an das Gehirn gesendet werden. Die Betroffenen leiden oft unter Schmerzen sowie brennenden und kribbelnden Missempfindungen, insbesondere in den Extremitäten. Manchmal kann auch ein Taubheitsgefühl in den betroffenen Bereichen dabei sein.

Simulation des Zusammenspiels von Hautzellen und Nervenfasern

„Um die Wechselwirkungen zwischen Nerven- und Hautzellen zu simulieren, haben wir schließlich ein 2D-Cokultur-Modell erstellt“, berichtet Christoph Erbacher. „Zunächst platzierten wir Neurone und Keratinozyten in getrennten Zellkulturkammern. Als wir die Barriere zwischen den beiden Kulturen entfernten, wuchsen die Neurite der Neuronen, also die Nervenfasern, aktiv in Richtung der Keratinozyten und wurden von diesen ummantelt. An den Kontaktstellen fanden wir Cx43-Cluster und damit einen Hinweis auf Zell-Nervenfaser-Kommunikation. Einen weiteren Hinweis auf diese Zell-Nervenfaser-Signalübertragung konnten wir mit Hilfe der Kalzium-Ionen-Bildgebung aufzeigen."

Umdenken in Bezug auf Interaktionen von neuronalen und nicht-neuronalen Zellen

„Unsere Studie eröffnet neue Perspektiven, um zu verstehen, wie externe Reize auch von Hautzellen kommuniziert werden. Sie regt auch dazu an, die Interaktionen zwischen neuronalen und nicht-neuronalen Zellen zu überdenken und neu zu bewerten. Und schließlich rückt sie die Haut weiter in den Fokus des Interesses, zum Beispiel als mögliche neue Zielstruktur für den Einsatz von Schmerzmitteln oder neuroprotektiven Substanzen“, fasst Nurcan Üçeyler zusammen. Um konkrete symptombezogene Fragestellungen zu beantworten, will das Würzburger Team die etablierten Methoden nun an größeren Patienten- und Kontrollkollektiven anwenden.

Starke Kooperationspartner in der universitären Bildgebung

Üçeylers und Erbachers Dank gilt der Zentralen Einrichtung Mikroskopie der Universität Würzburg unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Stigloher sowie dem Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik unter der Leitung von Prof. Dr. Markus Sauer. Bei der Bildgebung kamen modernste Verfahren wie die superauflösende Array-Tomographie, mit der Zellen und ihre Interaktionspartner im Gewebe besonders gut sichtbar gemacht werden können, die Expansionsmikroskopie, bei der die Probe physikalisch vergrößert und Zielstrukturen markiert werden können, sowie die strukturierte Lichtmikroskopie zum Einsatz.

Gefördert wurde die Studie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Publikation: Christoph Erbacher, Sebastian Britz, Philine Dinkel, Thomas Klein, Markus Sauer, Christian Stigloher, Nurcan Üçeyler (2024) Interaction of human keratinocytes and nerve fiber terminals at the neuro-cutaneous unit eLife 13:e77761. https://doi.org/10.7554/eLife.77761

* In der Studie „Differential impact of keratinocytes and fibroblasts on nociceptor degeneration and sensitization in small fiber neuropathy; Kreß et al 2021“ ging es zum Beispiel um den Einfluss von Hautzellen auf Nozizeptoren sowie erste Co-Kulturansätze. Weitere methodische Vorarbeiten gab es in der Studie „Pain-associated Mediators and Axon Pathfinders in Fibromyalgia Skin Cells. Evdokimov et al., 2020“.