Der Universität und dem Universitätsklinikum Würzburg sind zwei neue Sonderforschungsbereiche (SFB) bewilligt worden. Vier weitere SFB mit Würzburger Beteiligung haben so erfolgreich geforscht, dass sie ihre Arbeit fortführen können. Das hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Universitätspräsident Paul Pauli gratuliert allen Beteiligten: „Ich freue mich sehr über Ihren Erfolg! Herzlichen Glückwunsch und gutes Gelingen bei den exzellenten und anspruchsvollen Forschungsprojekten, die nun bald starten oder weitermachen können. Mein großer Dank geht an alle, die sich bei dem aufwändigen Vorbereiten der Anträge engagiert haben.“

Die Erfolgsrate könnte damit besser nicht sein: Alle sechs Anträge aus Würzburg wurden bewilligt. Ein neuer Sonderforschungsbereich startet in der Chemie, die anderen forschen im Bereich der Medizin.

Prof. Dr. Matthias Frosch, Dekan der Medizinischen Fakultät in Würzburg: „Die Bewilligung von fünf Sonderforschungsbereichen im Bereich der Medizin ist ein herausragender Erfolg für die Universitätsmedizin Würzburg. Diese Entscheidung bestätigt unsere Strategie zur Entwicklung exzellenter Forschungsstrukturen und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. Ich danke allen Beteiligten, die hier mit großem Engagement mitgewirkt haben.“

Innovative und anspruchsvolle Forschungsthemen

Sonderforschungsbereiche sind langfristige Programme zur Förderung der Spitzenforschung, die von der DFG finanziell gefördert werden. Die Forschenden in SFBs arbeiten fächerübergreifend an innovativen, anspruchsvollen Fragen.

In der aktuellen Vergaberunde hat die DFG neun neue Sonderforschungsbereiche bewilligt. Sie fördert sie ab April 2026 für jeweils drei Jahre und neun Monate mit insgesamt rund 120 Millionen Euro. Der Bewilligungsausschuss stimmte außerdem für die Verlängerung von 32 SFB um je eine weitere Förderperiode. Details zu allen Sonderforschungsbereichen liefert die Pressemeldung der DFG.

Im Folgenden kurze Erläuterungen der zwei neuen und die vier fortgesetzten Würzburger Sonderforschungsbereiche.

Neu: Boron as Property-Determining Element (BORONPro)

Neu eingerichtet wird an der Uni Würzburg ein Sonderforschungsbereich, der sich um das Element Bor dreht. „Molekulare Verbindungen, die Bor enthalten, bestechen durch ihr breites Anwendungspotenzial“, sagt Professor Maik Finze, der Sprecher des neuen Sonderforschungsbereichs BORONPro. Überraschenderweise liegt dieses Potenzial bisher weitgehend brach: Aktuell werden Borverbindungen meist nur als Einweg-Moleküle bei chemischen Synthesen eingesetzt, in deren Verlauf sie dann verloren gehen.

Das wollen die Forschenden des SFB ändern: Sie möchten Strategien entwickeln, mit denen sich innovative borhaltige Funktionsmaterialien herstellen lassen. Die Erfolgsaussichten dürften sehr gut sein: An keinem anderen Ort weltweit ist das Fachwissen über Bor stärker konzentriert als an der Uni Würzburg mit ihrem Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor (ICB) sowie ihrem Institut für Anorganische Chemie.

Borhaltige Moleküle haben derart vielfältige Eigenschaften, dass sie besonders für die Materialwissenschaft, die Medizin und die Pharmazie interessant sind. Funktionsmaterialien mit Bor als eigenschaftsbestimmendem Element kommen unter anderem für die Energietechnik und die Optoelektronik in Frage.

- Im Rahmen von BORONPro werden Elektrolyte für Batterien und Superkondensatoren sowie Materialien für organische Leuchtdioden erforscht.

- Ein weiteres Anwendungsfeld ist die chemische Synthese: Hier liegt ein Fokus auf der Entwicklung borbasierter Katalysatoren für die effiziente und ressourcensparende und somit nachhaltige Herstellung von Feinchemikalien.

- Das dritte Themenfeld sind borhaltige Biomoleküle. Hier stehen potentielle Anwendungen in der medizinischen Diagnostik und beim Wirkstofftransport im Vordergrund, bei denen das Element Bor neuartige und vielversprechende Möglichkeiten bietet.

Am neuen SFB sind JMU-Arbeitsgruppen aus Chemie, Physik und Pharmazie beteiligt. Dazu kommen Teams von den Universitäten Bonn, Frankfurt/Main und Köln sowie vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung Würzburg. Die DFG fördert den neuen SFB in den Jahren 2026 bis 2029 mit voraussichtlich rund 12 Millionen Euro.

Neu: Desmosomale Dysfunktion epithelialer Barrieren (DEFINE)

Der neue SFB/Transregio ist eine Kooperation der Universitäten Marburg (Sprecheruniversität), LMU München und Würzburg. Standortsprecher in Würzburg ist Professor Nicolas Schlegel, Lehrstuhlinhaber für Experimentelle Viszeralchirurgie und Sektionsleiter Endokrine Chirurgie an der Klinik für Chirurgie I des Universitätsklinikums. Die DFG fördert den SFB von 2026 bis 2029 mit voraussichtlich rund 14 Millionen Euro.

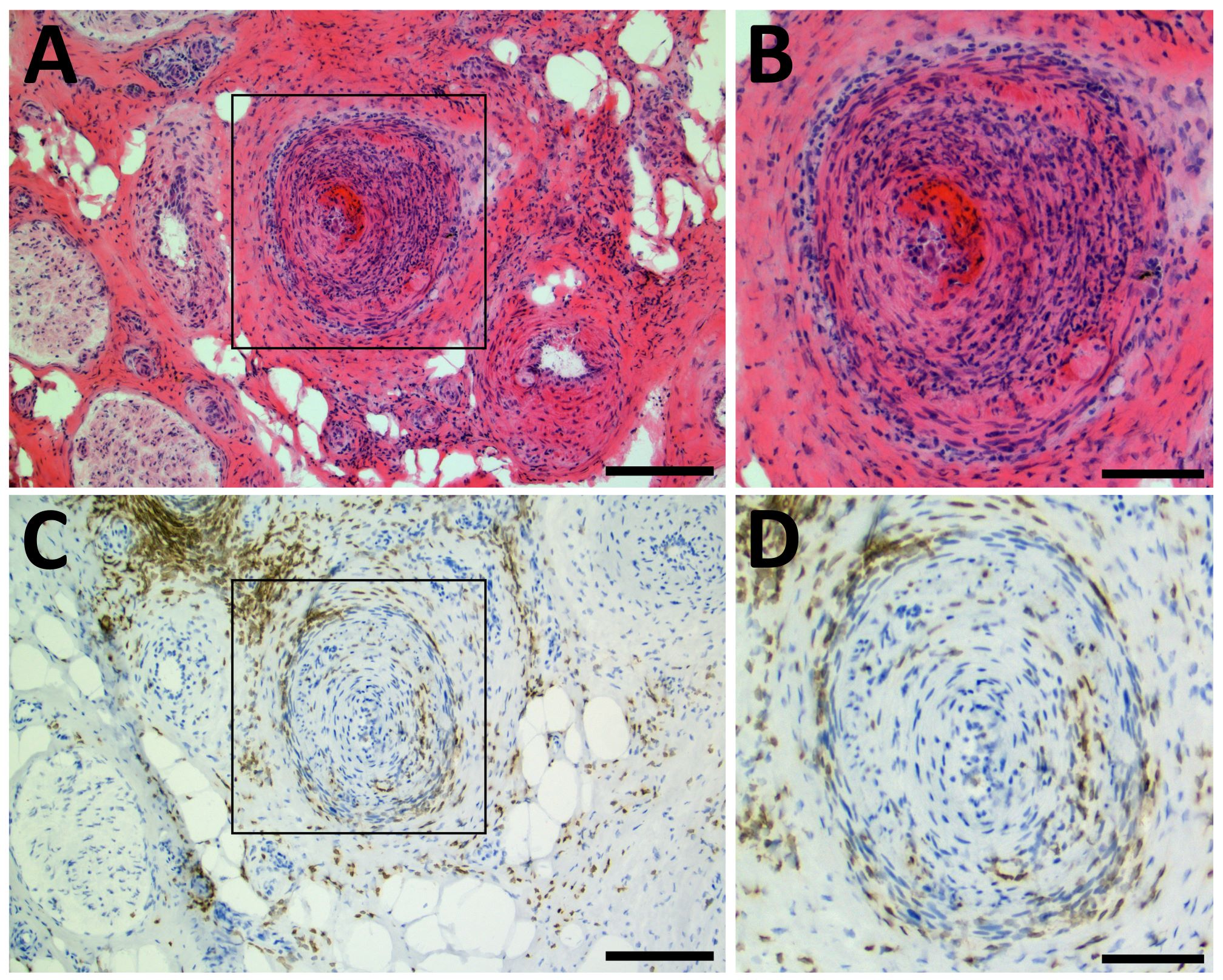

Im Mittelpunkt des SFB stehen Desmosomen. Diese Proteinstrukturen vernetzen Zellen an Grenzflächen des Körpers so miteinander, dass eine Barriere entsteht. Funktionierende Barrieren in der Haut und im Darm sind lebenswichtig, so dass bei deren Fehlfunktionen schwerwiegende Erkrankungen entstehen können.

Die Forschenden konzentrieren sich auf drei Krankheiten: Lebensgefährlich ist die Autoimmunkrankheit Pemphigus vulgaris. Sie entsteht, wenn die eigenen Immunzellen fälschlicherweise Desmosomen in der Haut angreifen. Unter anderem aus Würzburg stammt die Entdeckung, dass Desmosomen auch bei entzündlichen Darmerkrankungen eine Rolle spielen. Zusätzlich nehmen die Forschenden Entzündungen der Speiseröhre (eosinophile Ösophagitis) in den Blick, bei deren Entstehung Mutationen von Desmosomen beteiligt sind.

„Ich freue mich sehr und bin stolz darauf, dass unser SFB “Desmosomale Dysfunktion in Epithelien” von der DFG als einer der neu eingerichteten SFBs für eine Förderung ausgewählt wurde. Damit haben wir die Möglichkeit, das noch sehr begrenzte Wissen über die Regulation von Epithelbarrieren bei Gesundheit und Krankheit deutlich zu vergrößern und neuartige therapeutische Strategien gegen die genannten Krankheiten zu entwickeln“, sagt Standortsprecher Nicolas Schlegel.

Was diesen SFB wirklich auszeichnet, ist Nicolas Schlegel zufolge sein hochgradig interdisziplinärer Ansatz: Grundlagenforscher aus den Bereichen Zellbiologie und Immunologie werden Hand in Hand mit Klinikern aus den Bereichen Pädiatrie, Dermatologie, Innere Medizin und Viszeralchirurgie arbeiten. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass dieser SFB der derzeit einzige in Deutschland ist, der wesentlich unter chirurgischer Federführung entstanden ist. Elf der 35 Projektleitungen sind in Würzburg angesiedelt, davon sechs aus der Viszeralchirurgie.

Fortsetzung: From the Fundamentals of Biofabrication towards Functional Tissue Models (Biofab)

Der SFB/Transregio wird gemeinsam von den Universitäten Würzburg (Sprecheruniversität), Bayreuth und Erlangen-Nürnberg getragen. Sprecher des Verbunds ist Professor Jürgen Groll, Leiter des Lehrstuhls für Funktionswerkstoffe der Medizin und der Zahnheilkunde am Universitätsklinikum Würzburg.

Für die nun dritte Förderperiode (2026 bis 2029) erhält der Sonderforschungsbereich voraussichtlich rund 14 Millionen Euro von der DFG.

Im Zentrum der Arbeiten steht die Entwicklung automatisierter 3D-Druckverfahren, mit denen lebende Zellen und Biomaterialien zu Gewebekonstrukten verarbeitet werden. Diese Konstrukte ähneln menschlichem Gewebe und können zu voll funktionsfähigen Modellen weiterreifen. Solche biofabrizierten Gewebe bieten das Potenzial, Tierversuche zu reduzieren, neue Ansätze für die Pharma- und Krebsforschung zu eröffnen und langfristig als regenerativer Ersatz bei Herz-, Knochen- oder Knorpeldefekten eingesetzt zu werden.

Seit seiner Einrichtung im Jahr 2018 hat der Verbund bedeutende wissenschaftliche Fortschritte erzielt: Mehr als 360 Publikationen in renommierten Fachzeitschriften, dreizehn Patentanmeldungen sowie ein erfolgreich wachsendes Spin-off unterstreichen die wissenschaftliche und technologische Relevanz des Projekts.

In der dritten Förderperiode möchten die Forschenden insbesondere den Reifungsprozess der 3D-gedruckten Gewebekonstrukte weiter optimieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Modellen für das zentrale Nervensystem sowie auf Anwendungen in der Infektionsforschung.

Webseite des SFBs https://trr225biofab.de/de/

Fortsetzung: Lymphocyte Engineering for Therapeutic Synthetic Immunity (LETSimmun)

Eine SFB/Transregio-Kooperation der Technischen Universität München (Sprecheruniversität) mit der LMU München und der Universität Würzburg. Standortsprecher in Würzburg ist Professor Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums.

In seiner jetzt zweiten Förderperiode (2026 bis Mitte 2029) fördert die DFG den SFB/Transregio mit voraussichtlich rund elf Millionen Euro.

Der seit 2021 geförderte SFB arbeitet an neuen Techniken und Strategien, um Lymphozyten und andere Immunzellen so zu verändern, dass sie sich für eine optimierte Bekämpfung von Infektionen, Tumorerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen wie Rheuma nutzen lassen. Die therapeutischen Immunzellen sollen außerdem resistent gegen körpereigene Regulationsmechanismen gemacht werden, die ihr Funktionieren herabsetzen oder verhindern.

Hermann Einsele: „Die Immuntherapie mit selektierten und vor allem genetisch veränderten Immunzellen wird zunehmend in der Klinik eingesetzt, nicht nur bei Tumorerkrankungen, sondern auch im Bereich von Autoimmunerkrankungen und Infektionen. Die 2. Förderperiode des Transregio LetsImmun ermöglicht es uns, neue Methoden zu entwickeln, um Immunzellen mit höchster Präzision zu manipulieren, damit die Immunzellen in den Patienten nebenwirkungsarm lange Zeit überleben und die Krankheit auslösenden Mechanismen unterdrücken oder ausschalten können. Ein großes Ziel ist es auch, den Nachwuchs aus Wissenschaft und Klinik für die Thematik zu begeistern und für die Mitarbeit im SFB 338 zu gewinnen.”

Webseite des SFB https://letsimmun.de/

Fortsetzung: The Adrenal: Central Relay in Health and Disease

Eine SFB/Transregio-Kooperation der Technischen Universität Dresden (Sprecheruniversität) mit der LMU München und der Universität Würzburg. Standortsprecher in Würzburg ist Professor Martin Fassnacht, Leiter des Lehrstuhls Endokrinologie und Diabetologie des Universitätsklinikums.

In seiner dritten Förderperiode (2026-2029) fördert die DFG den SFB/Transregio mit voraussichtlich 14 Millionen Euro.

Der seit 2017 geförderte SFB erforscht die Rolle der Nebennieren für die Gesundheit sowie als Auslöser vieler Erkrankungen. Sein Ziel ist es, Grundlagen für neue diagnostische und therapeutische Strategien für die Behandlung von Nebennierenerkrankungen zu entwickeln. Dabei geht es vor allem um Krankheiten mit Hormonüberschuss, die häufig durch Nebennierentumoren ausgelöst werden, aber auch um Hormonmangelerkrankungen. Im Fokus stehen auch Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes, die eng mit Erkrankungen der Nebennieren zusammenhängen. Die Forschenden haben bereits mehrere diagnostische Methoden und neue Therapiekonzepte entwickelt, die Eingang in die Patientenversorgung gefunden haben. Die enge Kooperation der drei Standorte hat die Forschungsthematik deutlich gestärkt.

„Es ist uns in den letzten acht Jahren mit der DFG-Förderung gelungen, den europäischen Leuchtturm im Bereich der Nebennierenforschung zu etablieren. Und jetzt freuen wir uns natürlich darüber, dass wir diesen nun noch weiter ausbauen können", kommentiert Martin Fassnacht.

Webseite des SFB https://tu-dresden.de/med/mf/forschung-internationales/forschungsprofil/sfb-transregio-205

Fortsetzung: Modulation of graft-versus-host and graft-versus-leukemia immune responses after allogeneic stem cell transplantation

Eine SFB/Transregio-Kooperation der Universitäten Regensburg (Sprecheruniversität), Erlangen-Nürnberg und Würzburg. Standortsprecher in Würzburg ist Professor Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums.

In seiner jetzt dritten Förderperiode (2026 bis 2029) fördert die DFG den Sonderforschungsbereich mit voraussichtlich rund 15 Millionen Euro.

Die Teams des SFB erforschen seit 2018 grundlegende immunologische Mechanismen, die bei der Behandlung von Leukämien durch Stammzelltransplantationen ablaufen. Sie möchten die positiven Effekte besser verstehen, welche die Immunzellen der Spender im Körper der Empfänger haben. Ziel ist es, diese Effekte zu verstärken, um ein Wiederauftreten der Leukämie zu verhindern. Untersucht werden außerdem unerwünschte Einflüsse der gespendeten Immunzellen auf den Darm, die Haut oder andere Organe der Empfänger. Hier geht es darum, diese Wirkungen zu verhindern oder zumindest abzuschwächen.

„Die Verlängerung der Förderung des Sonderforschungsbereichs/Transregio um eine dritte Periode zeigt, wie erfolgreich bisher auf dem Gebiet der Stammzelltransplantation und Zelltherapie geforscht wurde. Jetzt wollen wir unsere neu entwickelten immunmedizinischen Strategien im Verbund der SFB-Projekte weiter untersuchen und die aussichtsreichsten Ansätze für die klinische Testung vorbereiten“, kündigt Hermann Einsele an.

Webseite des SFB https://gvhgvl.de/

Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) resümiert: „Dieser Erfolg ist Ausdruck der Würzburger Spitzenmedizin. Davon werden auch die Patientinnen und Patienten spürbar profitieren. Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem außergewöhnlichen Erfolg.“