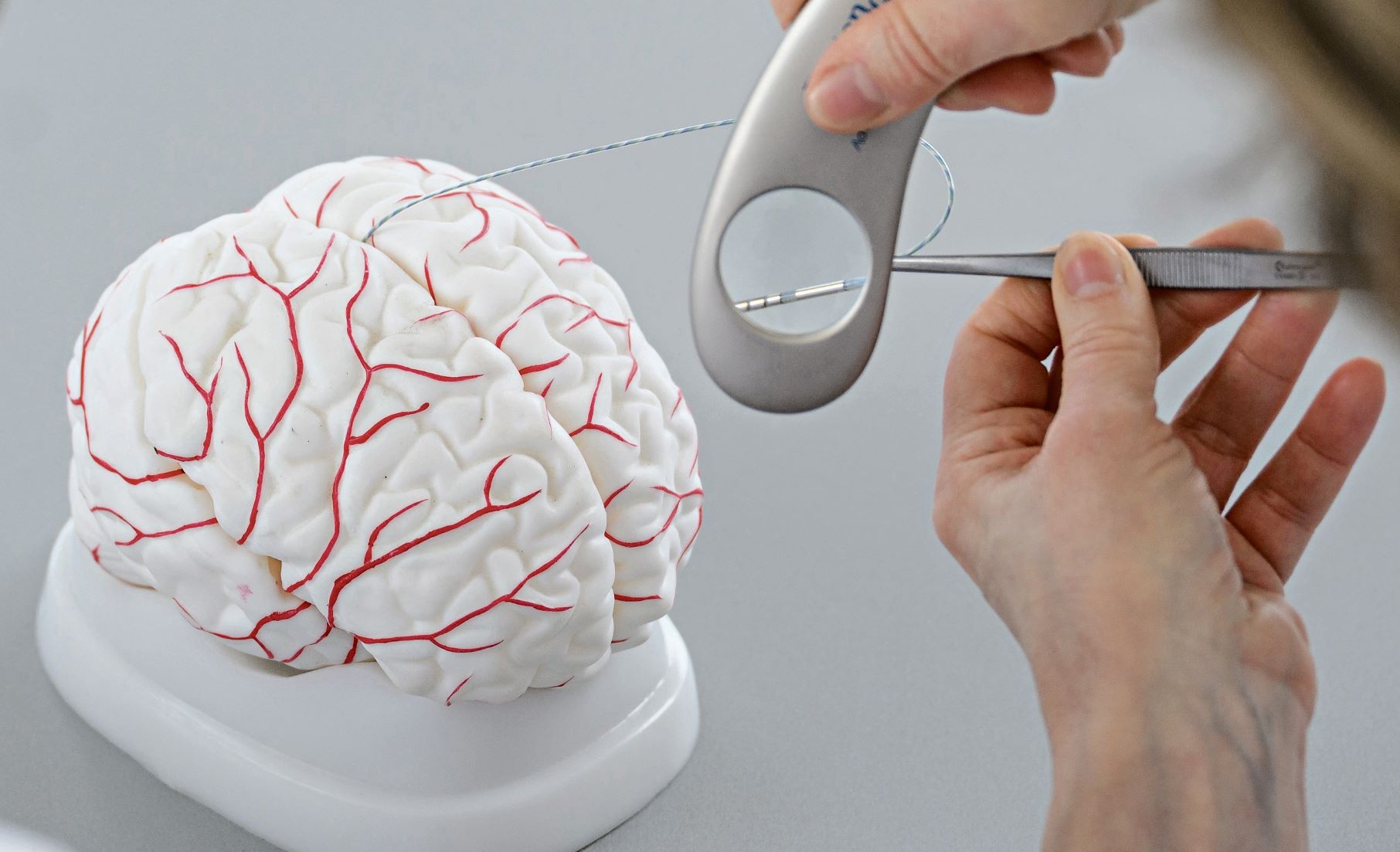

Bewegungsstörungen wie Parkinson und Dystonie, welche durch Muskelkrämpfe gekennzeichnet ist, aber auch das Tourette-Syndrom sowie Zwangsstörungen gehen allesamt auf fehlerhafte Verbindungen von Gehirnregionen zurück. Eine inzwischen bewährte Behandlungsmöglichkeit dieser neurologischen und neuropsychologischen Erkrankungen ist die tiefe Hirnstimulation, im Volksmund auch als Hirnschrittmacher bekannt. Über dünne, ins Gehirn implantierte Elektroden werden permanent elektrische Impulse abgegeben, welche die Symptome lindern. Der genaue Wirkmechanismus, beziehungsweise welche Hirnschaltkreise welchen Störungen unterliegen, war bislang noch nicht genau bekannt. Im hochrangigen Fachjournal Nature Neuroscience hat jetzt ein internationales Team unter Federführung von Forschenden der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Bostoner Brigham and Women’s Hospital, mit Würzburger Beteiligung, eine einzigartige Landkarte gestörter Netzwerke im Gehirn veröffentlicht.

534 Elektroden bei 261 Personen mit 4 unterschiedlichen Gehirn-Netzwerk-Störungen

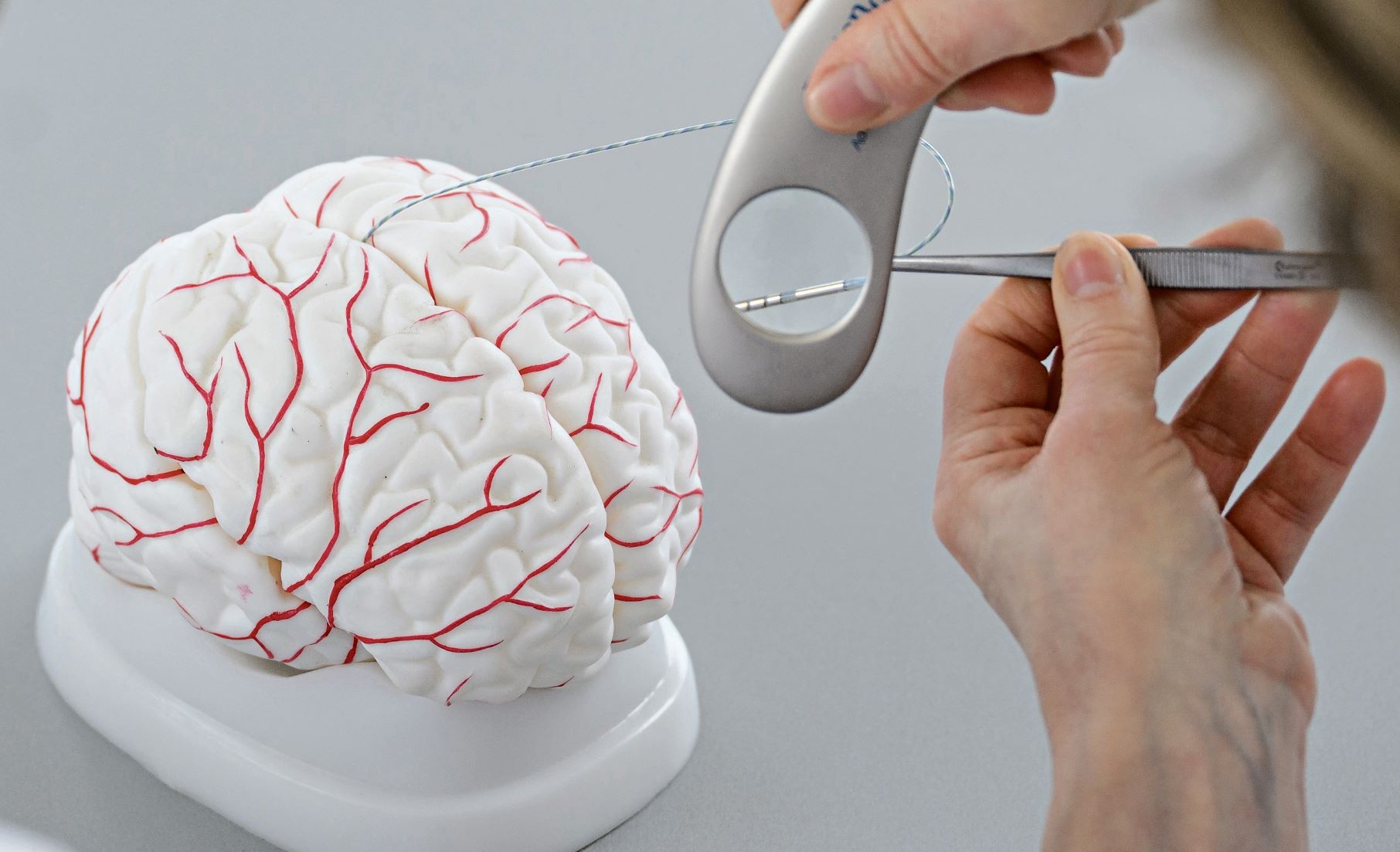

Ein kleiner etwa ein Zentimeter langer Kern im Zwischenhirn war der Ausgangspunkt der Forschung. Denn der so genannte Nucleus Subthalamicus, in den die Elektroden implantiert werden, ist kurioserweise ein erfolgreicher Punkt für die tiefe Hirnstimulation sowohl bei Parkinson und Dystonie als auch seit neuestem bei Zwangserkrankungen und Tic-Störungen. Die Forschenden stellten sich die Frage: Wie kann das sein, dass sich über so einen kleinen Kern die Symptome derart unterschiedlicher Hirnfunktionsstörungen behandeln lassen?

Sie analysierten die Daten von 534 Elektroden, die bei insgesamt 261 Patientinnen und Patienten aus der ganzen Welt in die rechte und linke Gehirnhälfte implantiert wurden. 127 von ihnen litten unter der Parkinson-Krankheit, 70 unter Dystonie, 50 hatten eine Zwangsstörung und 14 das Tourette-Syndrom. Einen großen Teil der Parkinson-Fälle lieferte die Neurologische Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW). Die von Prof. Dr. Jens Volkmann geleitete Klinik ist eines der führenden Zentren für tiefe Hirnstimulation in Deutschland, zudem ist er Vorstandsvorsitzender der 2019 gegründeten Parkinson Stiftung.

Entwicklung der Software im SFB/TRR 295 ReTune

Um die exakte Lage der jeweiligen Elektroden zu erfassen, kam eine Software (LeadDBS) zum Einsatz, die im Rahmen des Transregio-Sonderforschungsbereichs (SFB) TRR 295 ReTune weiterentwickelt wurde. In dem von der Charité Berlin und dem UKW koordinierten SFB werden seit vier Jahren die Mechanismen und Funktion der dynamischen neuronalen Netzwerke untersucht, um sie durch invasive oder nicht-invasive Hirnstimulation gezielt zu beeinflussen. „Eines der wichtigsten Ergebnisse aus den letzten Jahren ist die Erkenntnis, dass eine Vielzahl von neurologischen und psychiatrischen Symptomen eine fehlerhafte Informationsverarbeitung zwischen entfernten Hirnregionen zugrunde liegt. Um diese Gehirn-Netzwerk-Störung optimal zu behandeln ist die Lage der Elektroden sehr wichtig, denn schon kleinste Abweichungen bei der Platzierung können die gewünschten Effekte ausbleiben lassen“, sagt PD Dr. Martin Reich, geschäftsführender Oberarzt der Neurologischen Klinik und Poliklinik am UKW.

Lokalisation von Netzwerken, die für Behandlung entscheidend sind

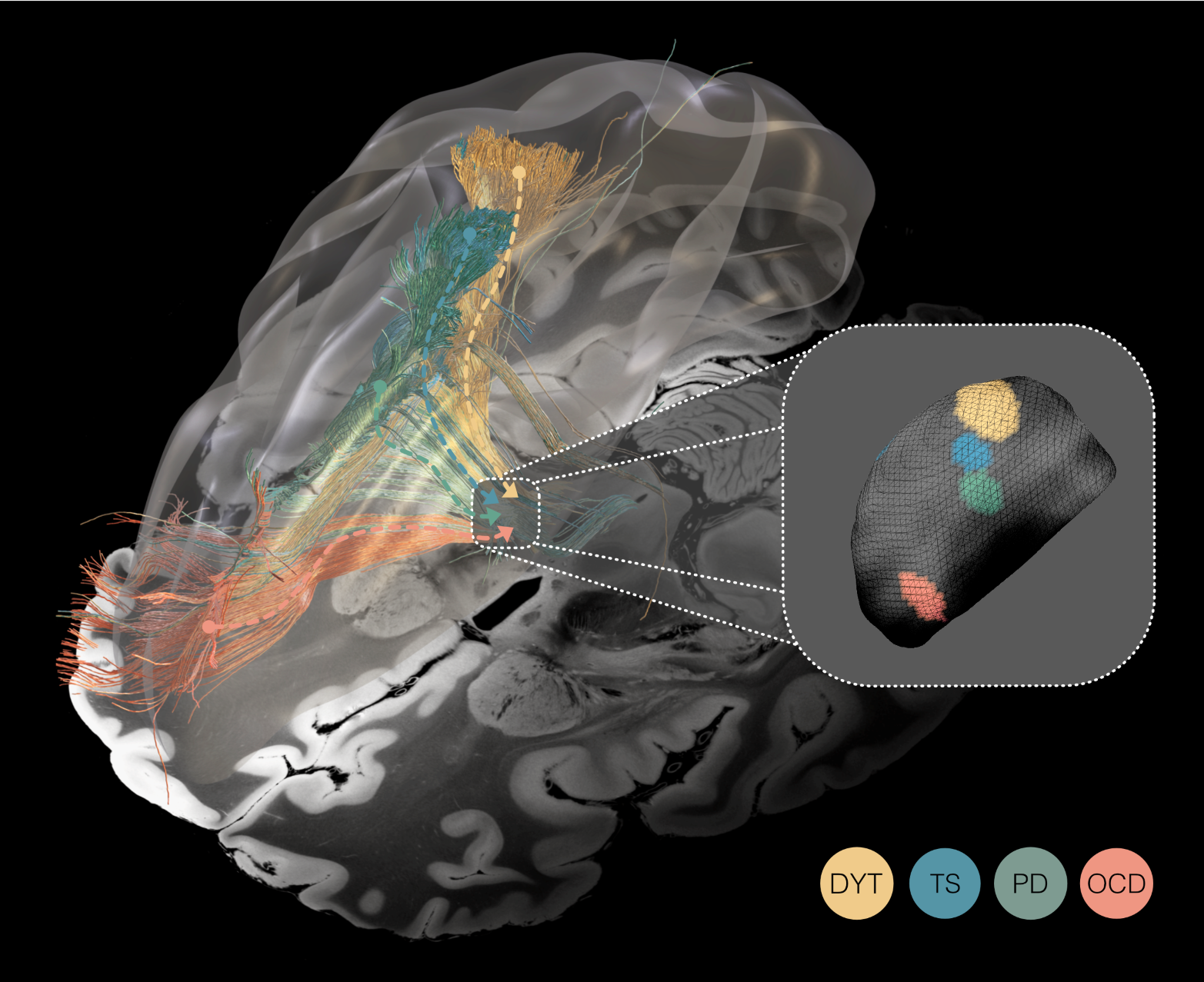

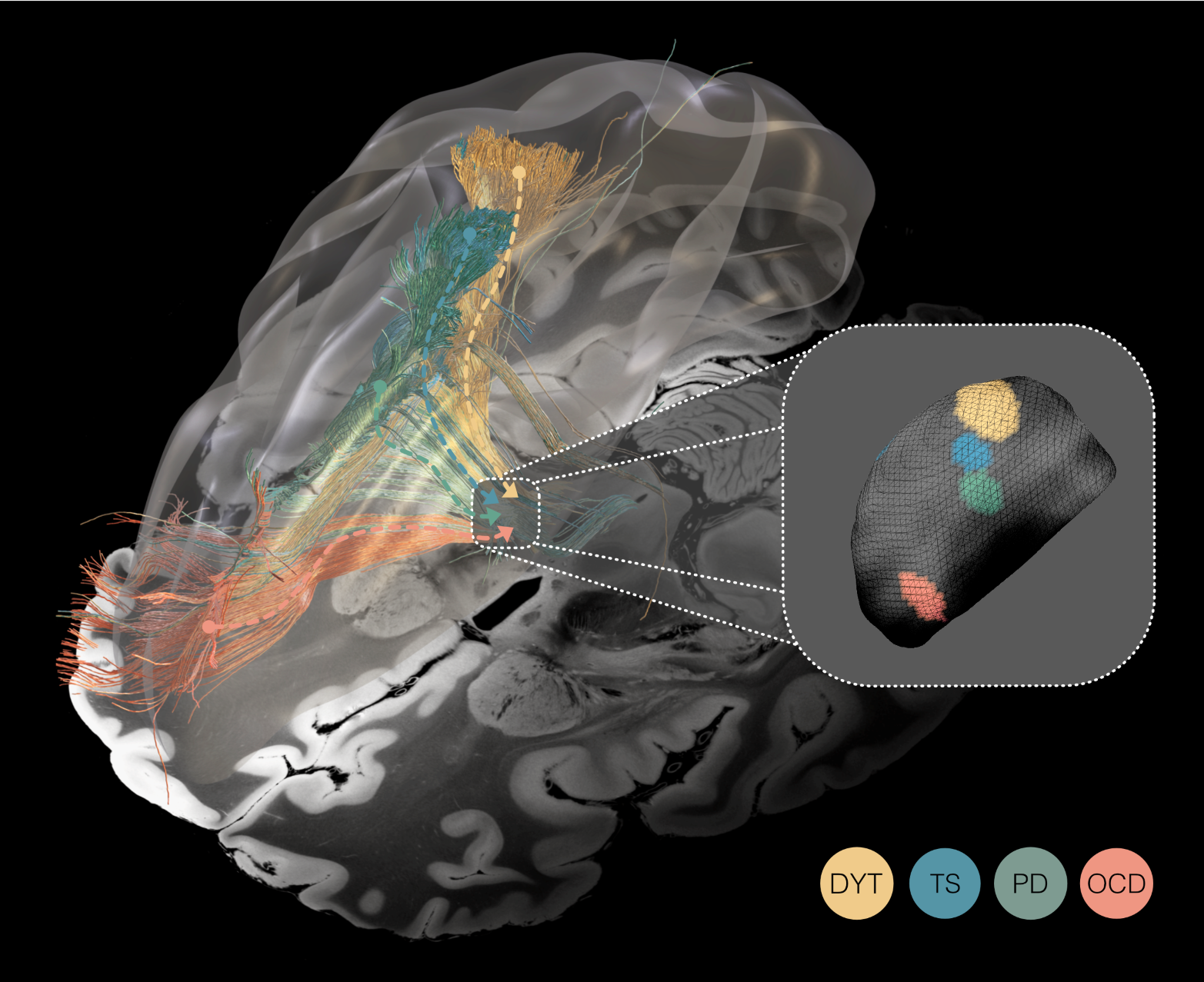

Neben der genauen Lokalisierung ermöglichte die Software die Analyse des großen Kollektivs von Patientinnen und Patienten, um schlussendlich zu verstehen, welche Fasern über die tiefe Hirnstimulation moduliert werden. Legt man alle durch die 534 Elektroden modulierten Verbindungen übereinander ist klar zu erkennen, dass es für jede der vier farblich markierten Störungen spezifische Projektionsfasern gibt, die mit Regionen im Vorderhin verbunden sind, welche wiederum eine wichtige Rolle bei Bewegungsabläufen, Verhaltenssteuerung oder Informationsverarbeitung spielen. Zusammengenommen beschreiben diese Schaltkreise eine Sammlung von dysfunktionalen Schaltkreisen, die zu verschiedenen Hirnstörungen führen. Durch die Stimulation der Schaltkreise können Blockaden moduliert werden, um schlussendlich die Symptome der Erkrankung zu lindern.

Landkarte der Symptom-Netzwerk-Verschaltungen des Gehirns

„In Anlehnung an die Begriffe des Konnektoms als Beschreibung der Gesamtheit aller Nervenverbindungen im Gehirn, oder des Genoms als Sammelbezeichnung für die gesamte Erbinformation, haben wir hierfür den Begriff des menschlichen ‚Dysfunktoms‘ geprägt. Eines Tages soll dieses die Gesamtheit aller gestörten Hirnschaltkreise beschreiben, die als Folge von Netzwerkerkrankungen auftreten können“, erklärt Barbara Hollunder, Stipendiatin des Einstein Center for Neurosciences an der Charité und Erstautorin der Studie.

„Die Studie ist die Speerspitze des SFB ReTune und zeigt darüber hinaus unsere hervorragende internationale Zusammenarbeit, vor allem mit dem Center for Brain Circuit Therapeutics am Brigham and Women's Hospital in Harvard“, sagt Dr. Martin Reich. Der Neurologe hat dort selbst ein Jahr lang gearbeitet und pflegt eine sehr erfolgreiche Verbindung mit Dr. Andreas Horn, dem Letztautor der Studie und Professor für Neurologie an der Harvard Medical School. Gemeinsam haben sie bereits fünf hochrangige Publikationen zu dem Thema Gehirn-Netzwerk-Erkrankungen und tiefe Hirnstimulation veröffentlichen können.

KI errechnet individuelle Stimulationsparameter

Bemerkenswert sei, dass in der Studie die klinische Methode der tiefen Hirnstimulation genutzt wurde, um neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu verbessern, mit denen wiederum im transnationalen Ansatz die Versorgung der Patientinnen und Patienten zukünftig optimiert werden könne. Zusätzlich zur präzisen Platzierung beeinflusst die Feinabstimmung der Stromverteilung den Erfolg der Behandlung. Die elektrischen Impulse werden fortwährend über vier Kontakte auf der Elektrode ins umliegende Gewebe abgegeben und über Nervenbahnen an weitere entferntere Hirnareale geleitet. „Welcher Kontakt mit wie viel Milliampere bestückt wird, müssen wir Neurologen individuell testen“, erklärt Dr. Martin Reich und fügt ein „noch“ hinzu. „Wir haben einen Algorithmus basierend auf den Ergebnissen der Studie entwickelt, der bei jeder Patientin und jedem Patienten basierend auf individuellen Befunden und Bildern voraussagt, wie wir die elektrischen Impulse bei welcher Erkrankung optimal einstellen. Erste Tests in Würzburg bei der Behandlung der Parkinson-Symptome liefen sehr vielversprechend.“

Über die Studie

Forschende an zehn spezialisierten Zentren in sieben Ländern haben Daten für diese Studie bereitgestellt und zu den Ergebnissen beigetragen. Unterstützt wurden die Arbeiten unter anderem durch das Einstein Center for Neurosciences Berlin (ECN), das Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), die Benign Essential Blepharospasm Research Foundation, die privaten Förderer Larry und Kana Miao, die Agence nationale de la Recherche, das NIHR UCLH Biomedical Research Centre, die Scuola Superiore Sant'Anna, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, das Gesundheitsministerium Italiens, das Medical Research Council UK, die National Institutes of Health (NIH) und den New Venture Fund.

Hier geht es zur Pressemitteilung der Charité – Universitätsmedizin Berlin (Abteilung für Bewegungsstörungen und Neuromodulation, Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie).

Publikation:

Mapping dysfunctional circuits in the frontal cortex using deep brain stimulation.

Barbara Hollunder, Jill L. Ostrem, Ilkem Aysu Sahin, Nanditha Rajamani, Simón Oxenford, Konstantin Butenko, Clemens Neudorfer, Pablo Reinhardt, Patricia Zvarova, Mircea Polosan, Harith Akram, Matteo Vissani, Chencheng Zhang, Bomin Sun, Pavel Navratil, Martin M. Reich, Jens Volkmann, Fang-Cheng Yeh, Juan Carlos Baldermann, Till A. Dembek, Veerle Visser-Vandewalle, Eduardo Joaquim Lopes Alho, Paulo Roberto Franceschini, Pranav Nanda, Carsten Finke, Andrea A. Kühn, Darin D. Dougherty, R. Mark Richardson, Hagai Bergman, Mahlon R. DeLong, Alberto Mazzoni, Luigi M. Romito, Himanshu Tyagi, Ludvic Zrinzo, Eileen M. Joyce, Stephan Chabardes, Philip A. Starr, Ningfei Li & Andreas Horn. Nature Neuroscience. 22 February 2024.

doi: 10.1038/s41593-024-01570-1