Würzburg. Wenn Medizin auf Informatik trifft, herrscht oft ein babylonisches Sprachgewirr. Jeder spricht eine andere Sprache, sodass es oft immense Verständigungsprobleme gibt. Dabei sind Medizin und Gesundheitswesen entscheidend auf technologische Lösungen angewiesen, um die Patientenversorgung zu verbessern. Ein Baustein, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen und die Brücke zwischen Medizin und Informatik zu stärken, sind sogenannte Healthcare Hackathons. Der Begriff "Hacken", der umgangssprachlich eher negativ besetzt ist und meist mit dem illegalen Eindringen in Computersysteme assoziiert wird, geht dabei auf den ursprünglichen Begriff des kreativen Experimentierens mit Technik zurück und ist durchweg positiv konnotiert.

Erster HealthCare Hackathon in Würzburg

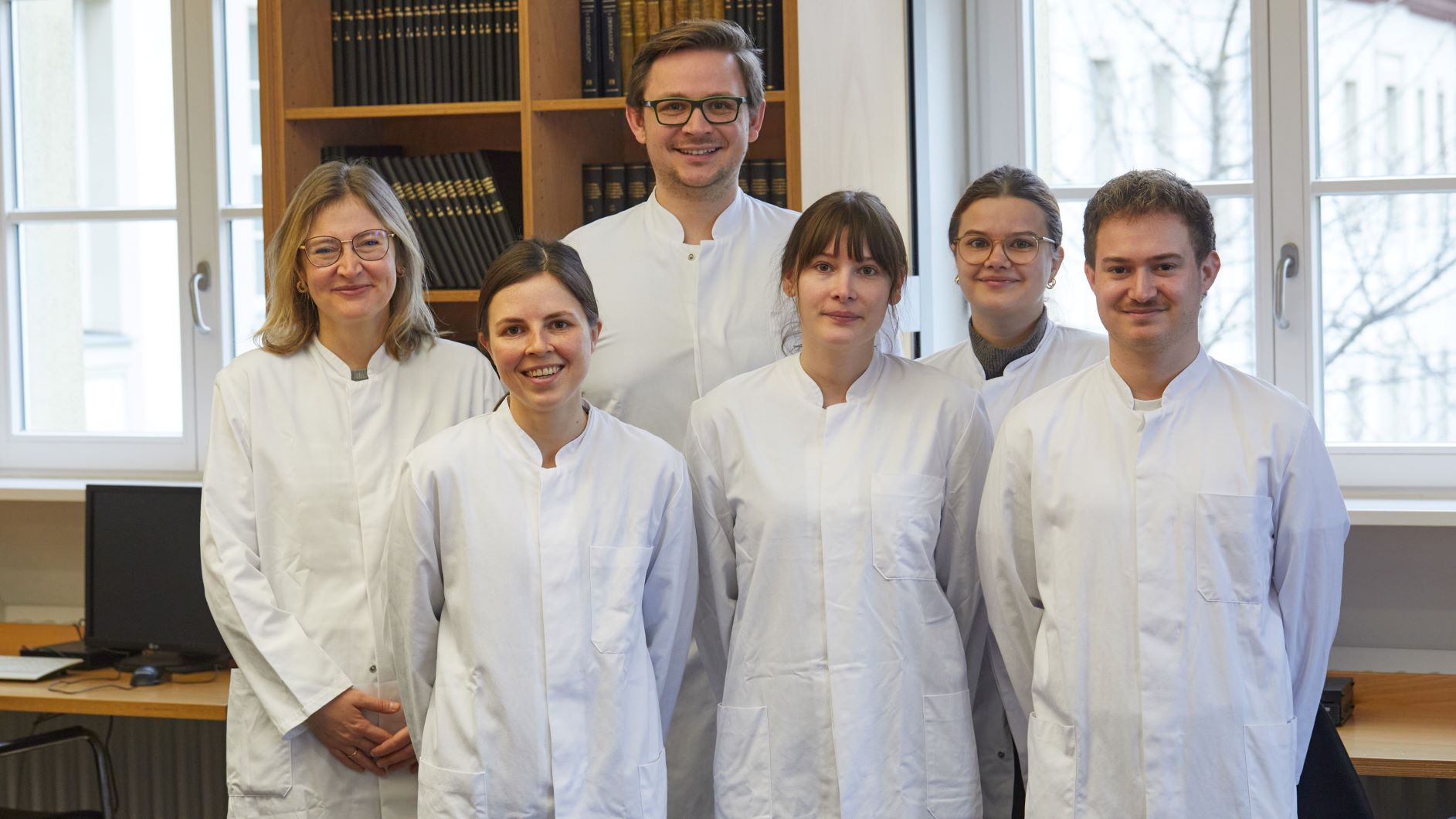

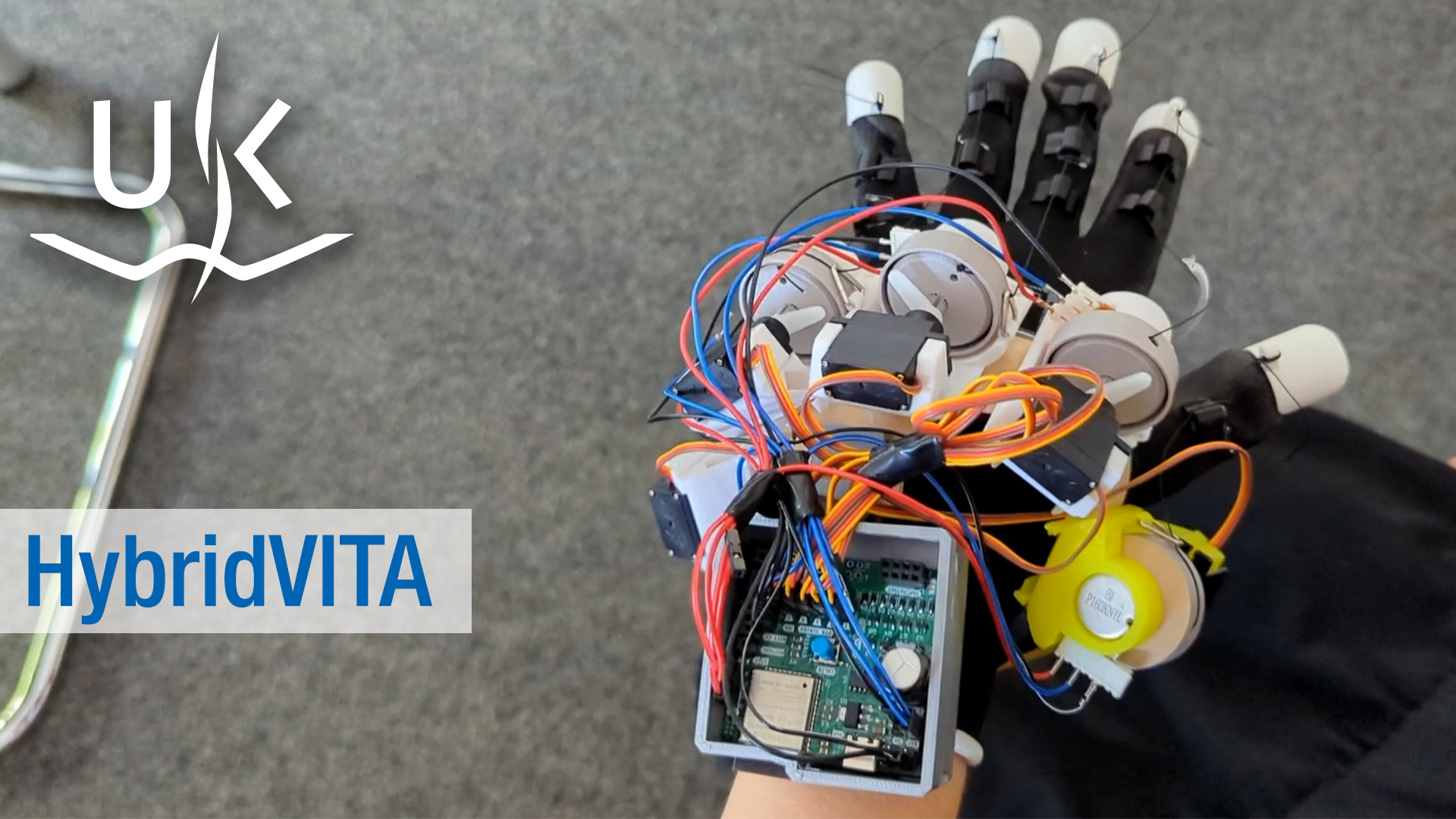

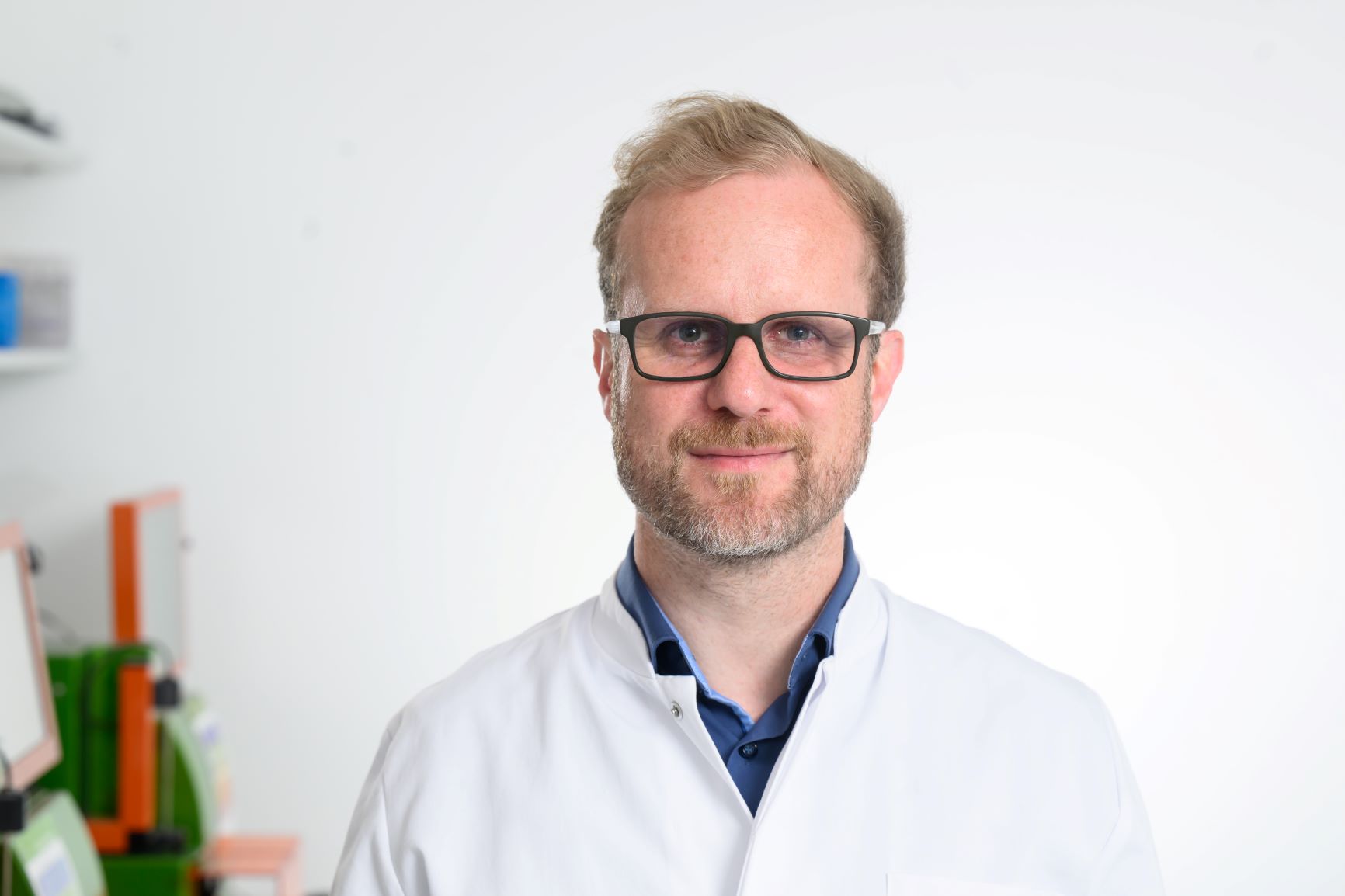

„Unser HealthCare Hackathon war sensationell“, schwärmt Rüdiger Pryss. Der Professor für Medizinische Informatik am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie (IKE-B) sowie am Institut für Medizinische Datenwissenschaften (ImDS) initiierte gemeinsam mit dem Zentrum für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken und dem Innovations- und Gründerzentrum (IGZ) Würzburg den ersten Würzburger HealthCare Hackathon, der ein offizieller Ableger des Mainzer HealthCare Hackathon (www.healthcare-hackathon.info) und der erste seiner Art in Bayern ist. Maßgeblich verantwortlich für die Organisation war der Wirtschaftswissenschaftler Johannes Allgaier. Der Doktorand von Rüdiger Pryss war selbst Mitglied eines Hacker-Teams. „Wir haben erste Schritte unternommen, einen Echtzeit-Sprachmodulator für Menschen zu entwickeln, die ihre natürliche Stimme durch eine Kehlkopfentfernung verloren haben“, erzählt er. Medizinisch betreut wurde das Projekt von Anna Fleischer. Die Assistenzärztin in der Psychosomatischen Medizin des UKW hat das Hacker-Team wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen vom UKW, die eine Challenge eingereicht haben, die ganze Zeit vor Ort im Ideenlabor im Tower des ZDI Mainfranken als Mentorin betreut.

„Sprache ist der größte Bremser“

„Der permanente Austausch hilft die Sprachbarriere zu überwinden“, weiß Johannes Allgaier. Er erlebt es tagtäglich, dass die Sprache der größte Bremser ist. „Der eine versteht den anderen nicht - und man redet oft aneinander vorbei.“ Zudem sei ein Perspektivenwechsel unverzichtbar, um nutzerfreundliche und verständliche Systeme zu entwickeln, die Vertrauen schaffen. Stichwort Workflow-Integration: „Wir müssen in der Informatik sehen, wie der klinische Alltag aussieht und die Digitalisierung den Anwenderinnen und Anwendern helfen kann“, so Allgaier.

Das Interesse der Ärztinnen und Ärzte des UKW an digitalen Lösungen war jedenfalls riesig. „Insgesamt wurden 30 Projekte eingereicht - von Ärztinnen und Ärzten, die selbst hochmotiviert sind und einfach Lust auf digitale Transformation haben“, freut sich Johannes Allgaier. „Leider mussten wir die Auswahl auf acht Challenges beschränken. Immerhin hatten wir über 30 Anmeldungen von Hackerinnen und Hackern aus ganz Deutschland. Doch dann kam der Bahnstreik.“ So wurden die verbliebenen 20 Hacker und eine Hackerin auf sechs Teams aufgeteilt.

90 Prozent Zeitersparnis durch KI-basierte Lösung in rheumatologischer Diagnostik

Dr. Patrick-Pascal Strunz hatte das Glück, wie er sagt, auch eine Frau im Team zu haben. „Eine absolute Bereicherung“, so der Assistenzarzt in der Rheumatologie. Seine Challenge: Entwicklung einer KI-basierten Software zur Analyse von Kapillarmikroskopie-Bildern zur Unterstützung der rheumatologischen Diagnostik. „Um Rheuma zu diagnostizieren, untersuchen wir neben Blutwerten und klinischen Befunden auch das Kapillarbett, die Nagelhaut auf mindestens sechs Fingernägeln. Anhand der Morphologie der Nagelhaut können verschiedene Erkrankungen diagnostiziert werden. Allerdings ist die Untersuchung sehr zeitaufwändig.“ Tatsächlich entwickelte sein Team innerhalb von zwei Tagen eine künstliche Intelligenz (KI), die bei der Abschlusspräsentation gegen ihn antrat und qualitativ mithalten konnte. „Im Test gegen mich gab es überraschend viele Übereinstimmungen“, sagt Patrick-Pascal Strunz. Das vierköpfige Team, das bei der Abschlusspräsentation den ersten Platz belegte und damit 1.000 Euro gewann, will seine „Cap-KI“ nun dem Leiter des Schwerpunkts Rheumatologie und Klinische Immunologie am UKW, Privatdozent Dr. Marc Schmalzing, vorstellen. Setzt sich der Prototyp durch, bedeutet das eine Zeitersparnis von 90 Prozent im klinischen Alltag.

App-basiertes Symptomtagebuch übertraf Erwartungen

Auch Dr. Christian Wilhelm, Facharzt an der HNO-Klinik, war vom HealthCare Hackathon beeindruckt. „Mein Hacker-Team, alles hochmotivierte Mitarbeiter der Firma Systhemis, hatte die Aufgabe, eine App zu entwickeln, die als Kommunikationsplattform für Patientinnen und Patienten mit Kopf-Hals-Krebs dienen soll. In der App werden Informationen über die Erkrankung zur Verfügung gestellt, in einem Tagebuch können Krankheitssymptome eingetragen werden und man kann mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in Kontakt treten“. Das Ergebnis hat seine anfänglichen Erwartungen übertroffen. Denn den drei Hackern ist es gelungen, eine voll funktionsfähige App zu programmieren, die das Publikum bei der Preisverleihung live auf dem eigenen Handy testen konnte. Dafür gab es den dritten Platz. Die Kommunikationsplattform soll nun weiterentwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sein Resümee: „Für mich als Arzt ohne Vorkenntnisse in der Softwareentwicklung war der HealthCare Hackathon eine neue und sehr spannende Erfahrung“.

„Kraftvolles Instrument, um Theorie lebendig in Praxis zu überführen“

Wer kann am Hackathon teilnehmen? „Jeder. Hauptsache man ist offen, enthusiastisch, kreativ und motiviert“, sagt Johannes Allgaier. Ob aus der Medizin, Informatik, Wirtschaft, alt oder jung – alle sind herzlich willkommen. Vor allem für Studierende sei der Hackathon eine Chance.

„Hackathons sind für unsere Studierenden und den klinischen sowie wissenschaftlichen Nachwuchs ein kraftvolles Instrument, um Theorie lebendig in Praxis zu überführen. Dabei wird dann auch noch die Leidenschaft fürs Experimentieren und innovative Projektgestaltung geweckt", resümiert Prof. Dr. Sarah König. Die Studiendekanin der Medizinischen Fakultät hat ebenfalls als Mentorin am Hackathon teilgenommen. Bei der von ihr eingebrachten Herausforderung, einen KI-gestützten Lernassistenten (MedEduAI) für Medizin- und Zahnmedizinstudierende zu entwickeln, der auf frühere Prüfungsfragen und Lehrmaterialien zurückgreift, stießen die Hacker allerdings an ihre Grenzen. „Wenngleich kein Proof of Concept erreicht wurde, ist dieses Ergebnis wertvoll für die Planung zukünftiger Projekte bzw. Hackathons", sagt Sarah König.

Interdisziplinäre AG Digitale Medizin (IAGDM)

„Generell wird nicht jedes Ergebnis bis zur Marktreife weiterentwickelt, aber alle Ideen wirken stimulierend und inspirierend und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung“, berichtet Rüdiger Pryss. „Immerhin hatten wir in Würzburg nach 14 Stunden Hacken für sechs Challenges fünf Prototypen, deren Funktionalität in Proof of Concepts nachgewiesen wurde.“ Übergeordnetes Ziel des Hackathons sei schlussendlich immer die Vernetzung zwischen Medizin, Informatik und letztendlich auch der Wirtschaft.

Wie geht es weiter? „Natürlich 2025 mit dem nächsten HealthCare Hackathon in Würzburg!“, sagt Rüdiger Pryss. Und wer bis dahin nicht warten möchte oder kann: Viele, die am Hackathon beteiligt waren, engagieren sich in der neu gegründeten Interdisziplinären AG Digitale Medizin (IAGDM). Darin vernetzen sich verschiedene Abteilungen des (UKW) und der Uni Würzburg, um Synergien zu nutzen und die Digitalisierung in der medizinischen Forschung, Lehre und Behandlung weiter voranzutreiben. Weitere Informationen gibt es auf Anfrage unter digital@ ukw.de.

Sponsoren des Healthcare Hackathons Würzburg:

Finanziell unterstützt wurde der erste Würzburger HealthCare Hackathon vom Würzburger Innovationslabor Awesome Technologies, der Bayern Innovativ GmbH, dem Softwareunternehmen EMPOLIS, der Health Study Club GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, der SYSTHEMIS AG sowie der Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp.

Jury:

- Dr. Christian Andersen, Netzwerkmanager am Zentrum für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken

- Dr. Cornelia Kolb, Geschäftsführerin Awesome Technologies Innovationslabor GmbH

- Prof. Dr. Nicholas Müller, Forschungsprofessur "Sozioinformatik und gesellschaftliche Aspekte der Digitalisierung" an der Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS)

- Amelie Reigl, Doktorandin im Bereich Biologie, Mitgründerin eines Biotech-Startups und bekannt auf TikTok und Instagram als dieWissenschaftlerin

- Prof. Dr. Johannes Schobel, Forschungsprofessor im Bereich „Digitale Medizin und Pflege" an der Hochschule Neu-Ulm