Würzburg. Bei der axialen Spondyloarthritis (axSpA) handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Gelenke, die vor allem die Wirbelkörper (griechisch spondylos) entlang der Körperachse (lateinisch axis) betrifft, also primär die Wirbelsäule und die Iliosakralgelenke. Die Erkrankung, auch als Morbus Bechterew bekannt, tritt meist im jungen Erwachsenenalter auf, häufig vor dem 45. Lebensjahr. Typisch sind schleichend beginnende, entzündliche Rückenschmerzen, die vor allem im Ruhezustand auftreten. In Deutschland sind schätzungsweise 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung betroffen. Eine frühzeitige Diagnose und Therapie sind entscheidend, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen und die Lebensqualität zu erhalten. Neben einer entzündungshemmenden medikamentösen Therapie ist eine konsequente Bewegungs- und Physiotherapie eine der zentralen Säulen leitliniengerechter Therapie. Oftmals mangelt es jedoch an der notwendigen Unterstützung und Motivation, um die empfohlenen Übungen täglich zu Hause durchzuführen.

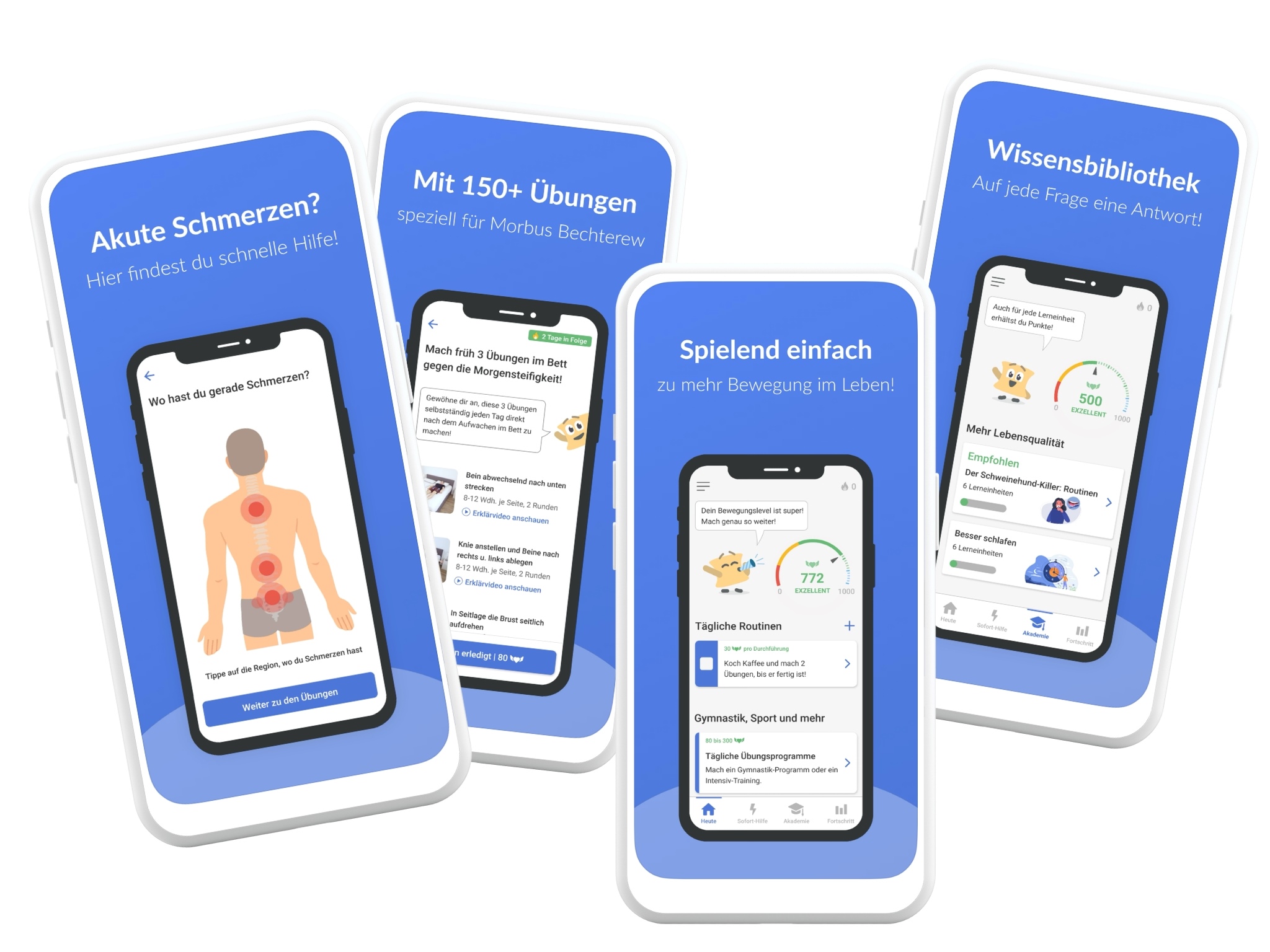

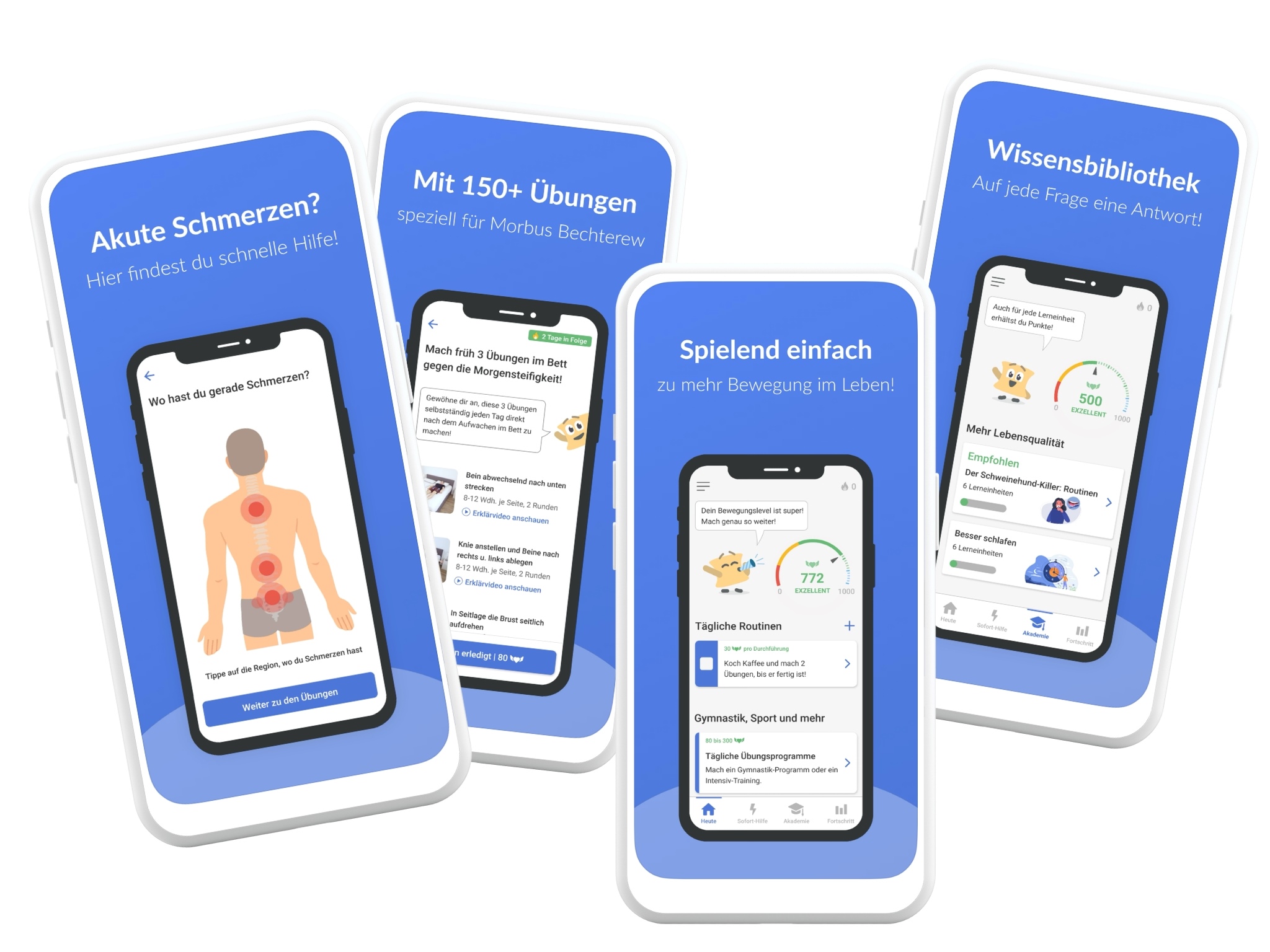

Axia bietet über 250 physiotherapeutisch angeleitete Übungsvideos, Wissensbibliothek, Symptom- und Medikamententracker und vieles mehr

Hier setzt die Axia-App an. Die digitale Therapiehilfe für Menschen mit axialer Spondyloarthritis (axSpA) wurde von den Würzburger Medizinstudenten Maxime Le Maire und Tobias Heusinger sowie dem Informatiker Robert Leppich im Rahmen des Start-ups Applimeda sowie in Zusammenarbeit mit der Rheumatologie des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) und der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e. V. (DVMB) entwickelt. Die App bietet über 250 physiotherapeutisch angeleitete Übungsvideos, darunter auch sogenannte Alltagsroutinen. Bei diesen werden gezielte Dehn- oder Mobilisationsübungen in alltägliche Aktivitäten wie Zähneputzen oder Kaffeekochen eingebaut. Ein spielerisches Belohnungssystem mit Punkten, virtuellen Meilensteinen und dem Maskottchen Bechto sorgt zusätzlich für Motivation. Neben den Übungen umfasst die App auch edukative Inhalte. In interaktiven Lernmodulen wird medizinisches Wissen zur Erkrankung sowie Tipps zu den Themen Ernährung, Medikamenteneinnahme, Begleiterkrankungen und Alltagserleichterungen vermittelt. Ergänzt wird das Angebot durch Funktionen wie einen Symptom- und Medikamententracker, die Möglichkeit, Schrittzählerdaten einzubinden, sowie Entspannungsübungen.

App erzielt in Studie signifikante klinische Verbesserungen bei Personen mit axialer Spondyloarthritis (axSpA)

In einer Usability-Studie konnte bereits gezeigt werden, dass sich die Trainingshäufigkeit der Teilnehmenden durch die Nutzung der App deutlich erhöhte – von durchschnittlich einem auf sechs Tage pro Woche. Viele Nutzerinnen und Nutzer berichteten bereits nach kurzer Zeit über eine verbesserte Beweglichkeit und weniger Schmerzen. Diese subjektiven Eindrücke wurden nun durch eine randomisiert-kontrollierte, deutschlandweite Studie mit insgesamt 200 Patientinnen und Patienten mit axSpA bestätigt. In der klinischen Studie erreichte die Gruppe, die zusätzlich zur regulären medikamentösen Behandlung die App „Axia“ nutzte, deutlich bessere Ergebnisse als die Gruppe ohne App. Bereits nach drei Monaten berichteten viele von ihnen von spürbaren Verbesserungen bei ihren Beschwerden, ihrer Beweglichkeit und ihrem allgemeinen Wohlbefinden“, sagt Studienleiter Dr. Patrick-Pascal Strunz. Der Rheumatologe durfte die signifikanten Ergebnisse als Late-Breaking Abstract auf dem Europäischen Rheumatologie-Kongress (EULAR) im Juni 2025 in Barcelona vorstellen (LB0002 2025).

Weniger Krankheitsaktivität und mehr Lebensfreude

Konkret sank die Krankheitsaktivität, gemessen mit dem BASDAI-Score (0–10 Punkte, wobei 10 für maximale Aktivität steht), in der App-Gruppe um durchschnittlich 1,66 Punkte, während sie in der Kontrollgruppe nur um 0,11 Punkte sank. Die Funktionseinschränkung im krankheitsspezifischen BASFI-Score (ebenfalls 0–10 Punkte) nahm um 1,12 Punkte ab, während sie in der Kontrollgruppe nur um 0,06 Punkte zurückging. Auch die Einschränkung der Lebensqualität im ASQoL verbesserte sich um 2,51 Punkte gegenüber 0,16 Punkten. Für die App-Nutzer und -Nutzerinnen bedeutet das mehr Lebensfreude, weniger Einschränkungen im Alltag und einem besseren Umgang mit der Erkrankung. Alltägliche Aktivitäten wie Anziehen, Bücken oder längeres Gehen fielen den Nutzerinnen und Nutzern nach der Anwendung leichter. Viele fühlten sich insgesamt aktiver, beweglicher und leistungsfähiger. Zudem gingen die typischen Krankheitssymptome wie Rückenschmerzen, Morgensteifigkeit und Erschöpfung in der App-Gruppe merklich zurück.

Medizinisch messbarer Erfolg der Morbus Bechterew-Behandlung nach ASAS-Kriterien

Ein deutlicher Therapieerfolg zeigte sich auch nach den internationalen, standardisierten Bewertungskriterien der Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)*. 51 Prozent der App-Nutzerinnen und -Nutzer erreichten ein ASAS20-Ziel (20-prozentige Besserung), im Vergleich zu neun Prozent bei der Standardbehandlung. 23 Prozent erzielten sogar ein ASAS40 (40-prozentige Besserung), während es in der Kontrollgruppe nur drei Prozent waren. Dabei traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf, sodass die App als sicher und gut verträglich eingestuft werden kann.

Die App erfüllt bereits die Anforderungen der neuen europäischen Medizinprodukteverordnung und bietet Betroffenen somit eine moderne, leicht zugängliche Unterstützung. Das Team der Rheumatologie und die Entwickler des Start-up-Unternehmens Applimeda hoffen nun, dass die App als „Digitale Gesundheitsanwendung“ (DiGA) bald in die Regelversorgung aufgenommen wird.

* Kriterien nach ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society): Um die Stufe ASAS20 zu erreichen, muss sich der Zustand in mindestens drei von vier Bereichen – 1. Rückenschmerzen, 2. allgemeines Wohlbefinden, 3. Beweglichkeit bzw. Funktion und 4. Entzündungszeichen wie Morgensteifigkeit – um 20 Prozent verbessert haben. Gleichzeitig darf sich keiner der Bereiche verschlechtern. ASAS20 ist somit ein Maß für eine spürbare, aber noch moderate Verbesserung der Krankheitssymptome. Eine deutliche Verbesserung zeigt das Ziel ASAS40 mit einer Besserung um mindestens 40 Prozent in drei von vier Bereichen an.

Text: KL/Wissenschaftskommunikation