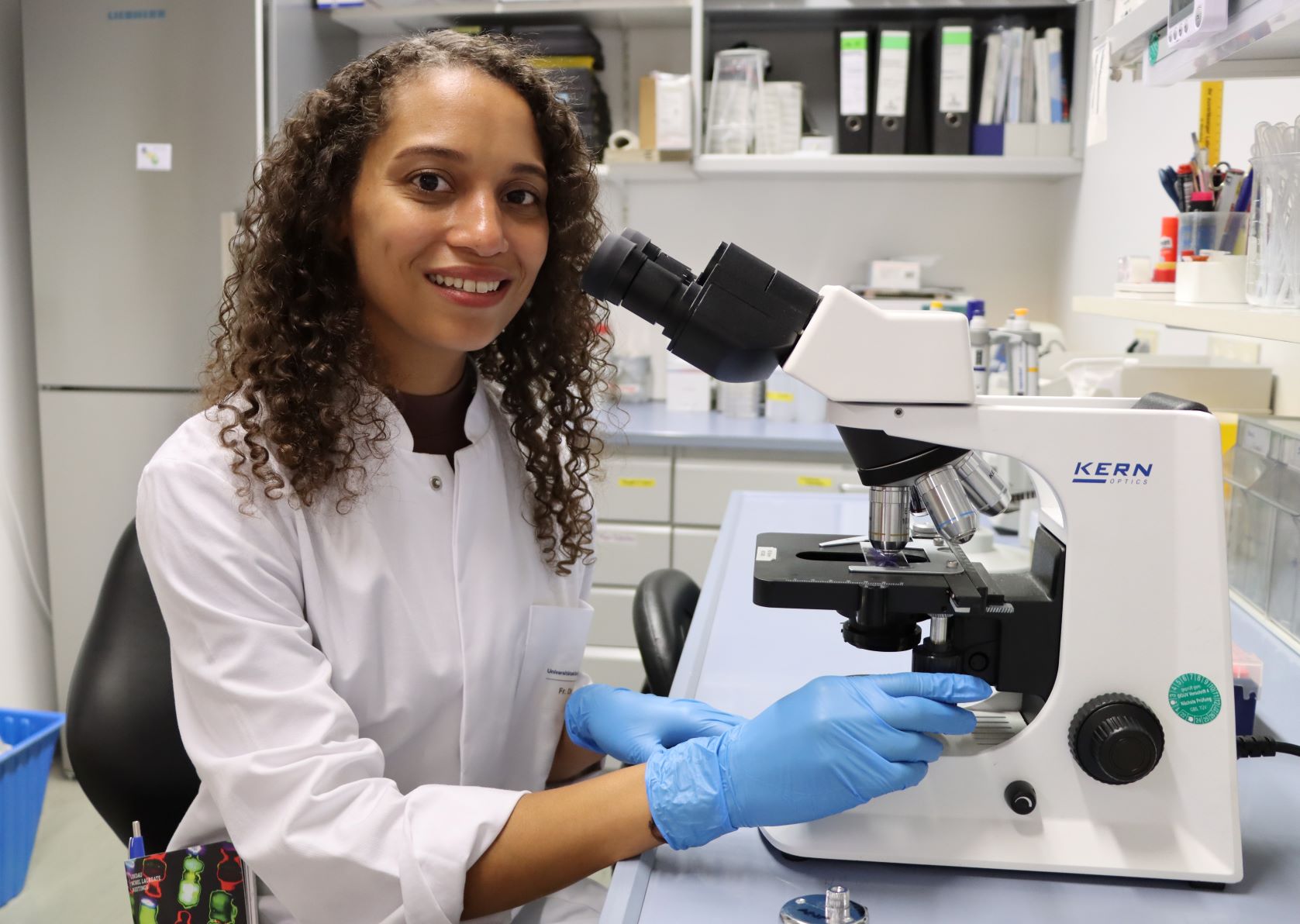

Warum. Das ist das Lieblingswort von Rhonda McFleder. Die Neugier zu Unbekanntem und das Fragen stellen, hatte die Neurobiologin schon von Kindesbeinen an. Deshalb liebt sie ihren Job am Universitätsklinikum Würzburg, bei welchem sie die Rolle des Immunsystems bei Morbus Parkinson erforscht. Auch wenn mal eine Bewerbung oder eine Arbeit abgelehnt wird, ihre Experimente nicht gelingen, sie wird nicht müde, nach dem „Warum“ zu fragen und versucht aus den Antworten zu lernen. Damit ist die 33-Jährige mit Unterstützung ihres Mannes und ihren zwei kleinen Töchtern weit gekommen: Sie hat gerade eine Tenure-Track-Professur für Translationale Medizin an der Julius-Maximilians-Universität erhalten. Nach erfolgreicher Bewährungsphase geht diese vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Professur in eine unbefristete Professur über. Weiter oben auf der Karriereleiter lassen die Fragen jedoch nicht nach. Einige davon durfte die gebürtige US-Amerikanerin, den klügsten Köpfen der Welt stellen. Rhonda McFleder hatte Ende Juni die einmalige Gelegenheit an der 72. Lindauer Nobelpreisträgertagung am Bodensee teilzunehmen.

Inspiration und Ideen bei der Lindauer Nobelpreisträgertagung

„Es war unglaublich dort, so offen und inspirierend. Wir waren etwa 600 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 89 Ländern und hatten fast eine Woche lang so viele Möglichkeiten, sowohl untereinander als auch mit den rund vierzig anwesenden Nobelpreisträgerinnen und -trägern ins Gespräch zu kommen“, schwärmt sie. „Bei einem Abendessen saß ich direkt neben Morten Meldal, der für seine Click-Chemie den Nobelpreis erhalten hat. Seine Frau, ebenfalls Chemikerin, war ebenfalls dabei. Es war toll. Wir haben hauptsächlich über die Familie und das Leben geplaudert“, strahlt Rhonda McFleder. Mehr ins Berufliche ging es beim Science Walk mit der Biologin Christiane Nüsslein-Volhard, die für ihre Forschung über die genetische Kontrolle der frühen Embryonalentwicklung mit dem Nobelpreis für Medizin oder Physiologie ausgezeichnete wurde. „Sie hat mich auf spezielle Management-Trainings und auf ihre Stiftung aufmerksam gemacht, die talentierte junge Wissenschaftlerinnen mit Kindern unterstützt, um ihnen die für eine Karriere erforderliche Freiheit und Mobilität zu verschaffen“, erklärt Rhonda McFleder und fügt hinzu. „Wir wurden in unserer Ausbildung gut trainiert, eine Ärztin oder Wissenschaftlerin zu sein, aber niemand hat uns gezeigt, wie man ein Labor führt und alles gleichzeitig schafft: Paper und Anträge schreiben, sich um die Studierenden kümmern und für die Familie da zu sein.“ Von Christiane Nüsslein-Volhard habe sie einige wertvolle Tipps erhalten, die ihr die Angst genommen haben, die sie zugegebenermaßen ein bisschen vor der Juniorprofessur hatte.

Das Smartphone als Screening-Tool für Krankheiten

Besonders inspiriert habe sie der Computer-Wissenschaftler Shwetak Patel, der die Heidelberg Lecture hielt. Da es keinen Nobelpreis für Mathematik oder Informatik gibt, versucht man mit diversen Preisen und Foren wie eben das Heidelberg Laureate Forum diese Lücke zu schließen. Patel entwickelt neue Sensorik- und KI-Techniken, um Smartphones für Screenings und Selbstmanagement zu nutzen. So lässt sich zum Beispiel eine Anämie mit der Handy-Kamera messen. In Peru, wo die Blutarmut weit verbreitet ist, konnten dank dieser frei zugänglichen App innerhalb von drei Wochen Tausende Kinder auf Anämie getestet werden. „Das ist unglaublich“, betont Rhonda McFleder. Und mit dem Mikrofon des Handys lässt sich die Lungenfunktion testen. Das Selbstlose habe Rhonda McFleder am meisten fasziniert. Patel gehe es nicht um Geld, er möchte einfach Menschen helfen, indem er Medizin und Technologien für jeden zugänglich macht. Sein Rat: Bei allem, was wir entwickeln, sollten wir uns immer fragen, ob jeder einen Vorteil davon habe. Wenn nicht, müssten wir zurück ins Labor.

Immunzellen könnten Schlüssel zum Verständnis der Entstehung von Parkinson sein

Auch sie hoffe, dass ihre Forschung eines Tages so vielen Menschen wie möglich zu Gute kommt. Ihre jüngsten Arbeiten deuten zum Beispiel darauf hin, dass bestimmte Immunzellen das Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung beeinflussen und dass es eine spezielle Immunverbindung zwischen dem Gehirn und dem Darm gibt, die es den beiden Organen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. „Wir wissen, dass Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ein höheres Parkinson-Risiko haben, und diejenigen, die eine Appendektomie hatten, also keinen Blinddarm mehr besitzen, ein niedrigeres Risiko. Aber warum ist das so? Warum liegen auch bei anderen neurologischen Erkrankungen wie Multiples Sklerose oder Depressionen Probleme im Darm vor?“, fragt Rhonda McFleder. Antworten sucht sie, indem sie versucht, die an der Kommunikation beteiligten Zelle zu identifizieren und ein Medikament zu entwickeln, das die Kommunikation unterbindet.

Behandlungsoptionen für neurologische Erkrankungen mit Darmbeteiligung

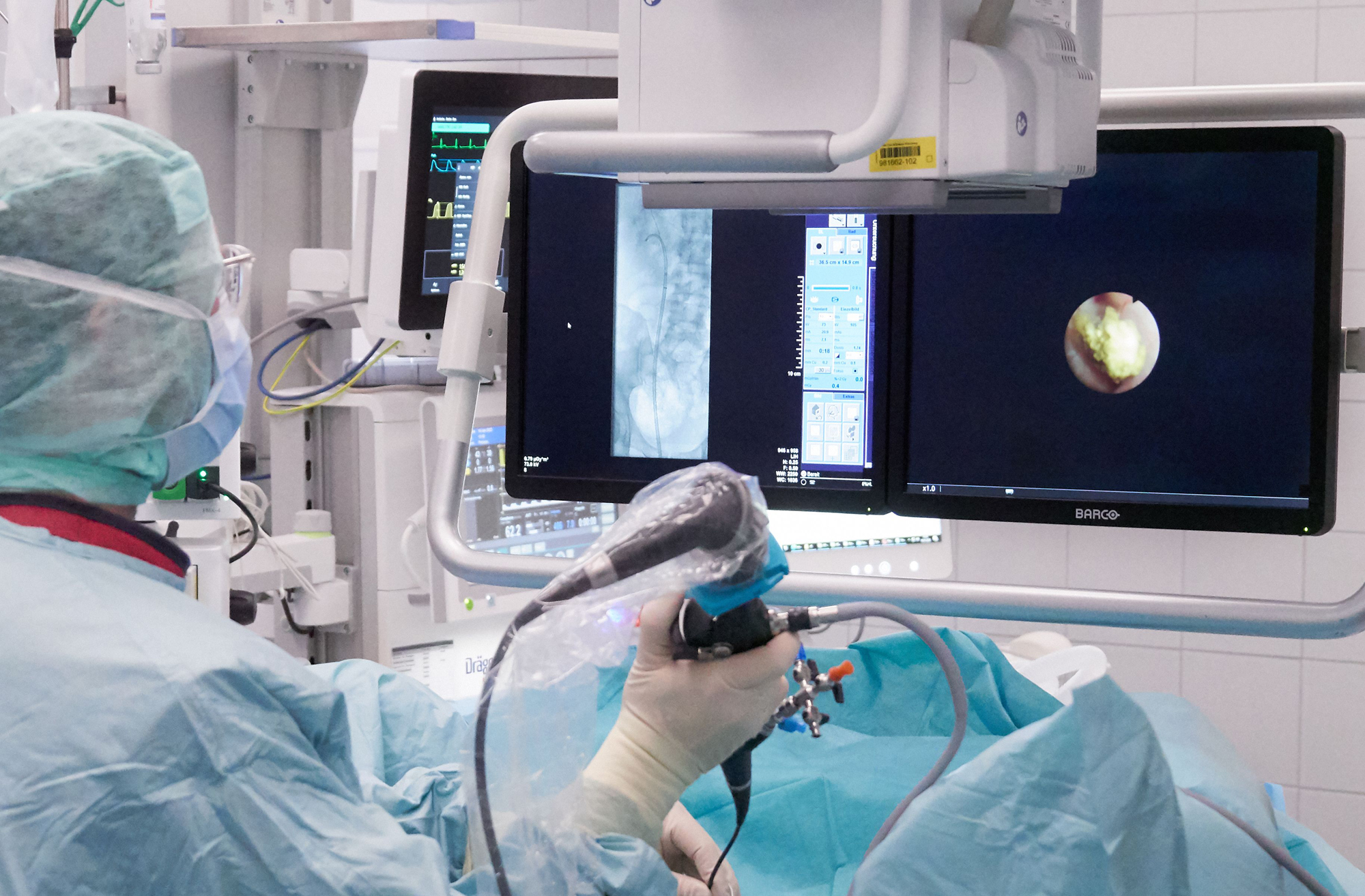

Für diese Translation hat sie jetzt eine Juniorprofessur erhalten. Sie will ihre Forschung zum Patienten bringen. Zum einen erhofft sie sich eine bessere und frühere Diagnostik. „Es wäre zum Beispiel cool, wenn wir eines Tages anhand einer Stuhlprobe sehen können, ob man Parkinson hat“, sagt sie. Auf der anderen Seite strebt sie an, die an der Kommunikation beteiligten Immunzellen nicht nur als Behandlungsoptionen für Morbus Parkinson, sondern auch für andere Erkrankungen mit Darmbeteiligung nutzen zu können. Es geht aber nicht nur um neue Diagnostik und Behandlungsoptionen, Rhonda McFleder möchte ihre Forschung auch benutzen, um vorhandene Therapien von Morbus Parkinson zu verbessern. „Im Rahmen des ReTune-Projekts des SFB, suche ich aktuell nach Möglichkeiten, um die Neuroprotektive Wirkung der Tiefen Hirnstimulation zu optimieren,“ erklärt sie stolz.

Das alles motiviert sie Tag für Tag: Dass die Antworten auf ihre vielen Fragen zu besseren Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit neurologischen Erkrankungen führen.

Über Rhonda McFleder

Prof. Dr. Rhonda McFleder wurde 1990 in Fayetteville, North Carolina, USA, geboren. Sie studierte an der University of North Carolina Biologie sowie an der University of Massachusetts Medizin und promovierte im Fach Neurobiologie. Während ihres praktischen Jahres im Medizinstudium hospitierte sie in verschiedenen Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen, unter anderem am Uniklinikum Würzburg, da die Familie ihres Mannes im Landkreis Würzburg lebt. Es war aber nicht allein die familiäre Unterstützung, die Würzburg den Zuschlag gab. Die Neurologische Klinik und Poliklinik am UKW mit ihrem breiten Spektrum an klinischen Themen, der Vielzahl an Patientinnen und Patienten, die sich mit verschiedenen Krankheitsbildern vorstellen, haben sie beeindruckt. Schlussendlich überzeugt haben sie die eindeutige Leidenschaft des Klinikdirektors Prof. Dr. Jens Volkmann und des Arbeitsgruppenleiters Prof. Dr. Chi Wang Ip an der Forschung. Die Neurologische Klinik, die sich unter anderem als internationales Referenzzentrum für die Tiefe Hirnstimulation bei Morbus Parkinson und anderen Bewegungsstörungen einen Namen gemacht hat, schien für sie der perfekte Ort zu sein, um ihren medizinischen und wissenschaftlichen Hintergrund zu kombinieren und Patienten zu helfen. Sie begann als Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe von Prof. Chi Wang Ip und erhielt im November 2020 ein Humboldt-Forschungsstipendium. Zweieinhalb Jahre später folgte die Juniorprofessur.

Ein Porträt über Rhonda McFleder steht in unserer Serie #WomenInScience.