Würzburg. Gehen, Stehen, Essen, Atmen - all diese Bewegungen werden vom Gehirn gesteuert. Doch wie landet zum Beispiel der Befehl „Geh!“ aus der Schaltzentrale oben im Gehirn unten in den Füßen? Und warum kommen manche Befehle nicht an oder können nicht umgesetzt werden? Dr. Mehri Moradi vom Institut für Klinische Neurobiologie des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) erklärt: "Die Bewegungsimpulse werden über den motorischen Kortex von motorischen Nervenzellen, den oberen Motoneuronen, vom Gehirn durch das Rückenmark geleitet, wo sie auf die unteren Motoneuronen treffen. Diese nehmen den Befehl auf und leiten ihn über ihr Axon, eine lange, dünne Nervenfaser, an die Muskeln der Beine und Füße weiter. An der Verbindungsstelle zwischen Motoneuron und Muskel, der Synapse, wird der elektrische Impuls in einen chemischen Botenstoff umgewandelt. Dieser bindet sich an die Muskelzellen und löst die Kontraktion der Muskeln aus, so dass sich die Beine bewegen.“ Die Motoneuronen sind also wie Telefonleitungen, bei denen es zu Störungen kommen kann, wie zum Beispiel bei den neurodegenerativen Erkrankungen Spinale Muskelatrophie (SMA) und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

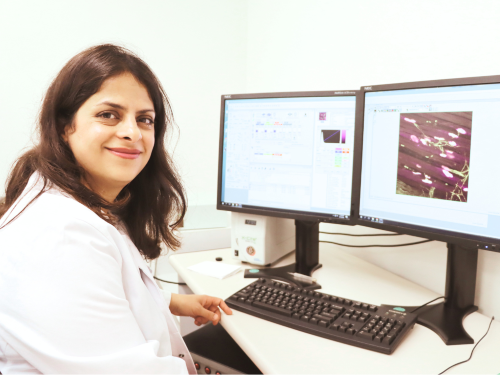

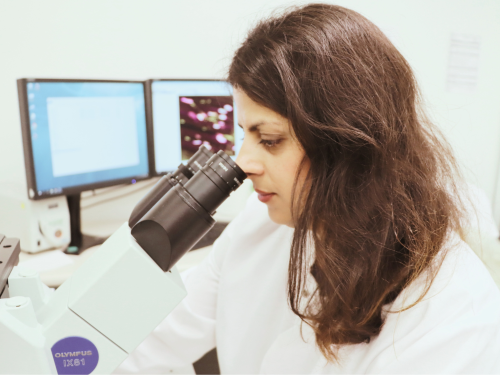

Und genau auf diese Störungen konzentriert sich Dr. Mehri Moradi. Für ihre Forschung zu einem möglichen Pathomechanismus bei ALS und den Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe hat die 42-Jährige jetzt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine Förderung in Höhe von insgesamt 420.000 Euro erhalten. Im Fokus steht eine Mutation im Gen C9orf72, bei der es zu übermäßigen Wiederholungen von DNA-Bausteinen kommt, welche Proteine verändern und toxische Effekte auf Nervenzellen haben.

SMA: Durch Gendefekt stirbt zuerst die neuromuskuläre Synapse ab

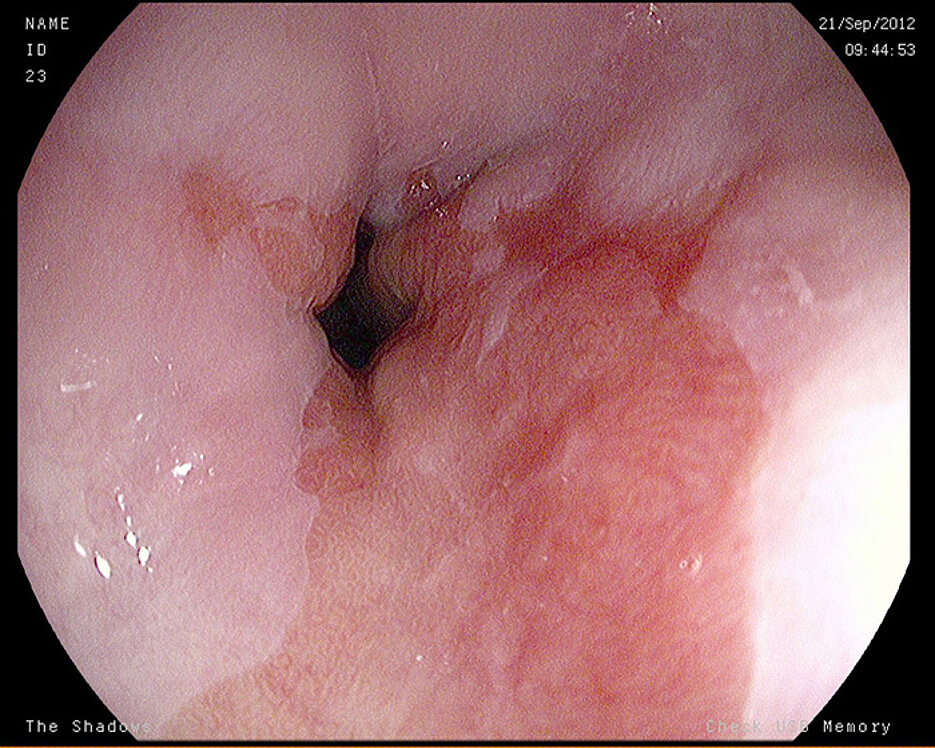

Grundlage sind frühere Untersuchungen zu den Pathomechanismen der SMA. SMA ist mit 1:7.000 Neugeborenen in Deutschland eine der häufigsten autosomal-rezessiv vererbten Erkrankungen und eine der häufigsten genetischen Ursachen für frühkindliche Sterblichkeit. Die Erkrankung wird durch Mutationen im SMN1-Gen (Survival Motor Neuron 1) verursacht. Dieses Gen ist für die Produktion des SMN-Proteins verantwortlich, das für das Überleben und die Funktion von Motoneuronen notwendig ist. Ein Defekt im SMN1-Gen führt zu einem Mangel an SMN-Protein und damit zum Absterben der Motoneuronen. „Wir haben herausgefunden, dass vor den Motoneuronen die neuromuskuläre Synapse abstirbt, die Verbindung zwischen Motoneuron und Muskelzelle, die die Übertragung von Nervenimpulsen ermöglicht, welche die Muskelkontraktion auslösen. Die Krankheit beginnt also bei den Nervenbahnen“, erklärt Mehri Moradi.

Bisherige Therapieansätze basieren auf der Wiederherstellung des SMN-Proteins. „Aber diese Behandlungen wirken nicht hundertprozentig, man braucht eine zusätzliche Therapie für die Synapse“, sagt Mehri Moradi. Sie hat auch schon ein Ziel: „Wir haben im Mausmodell bereits gezeigt, dass wir die Synapse retten können, wenn wir bestimmte Proteine wiederherstellen, die bei der synaptischen Übertragung eine Schlüsselrolle spielen, zum Beispiel das Protein Munc13-1.“

Führt die Synapsendegeneration auch bei ALS zum Verlust von Motoneuronen?

Bei der ALS, die zu zunehmender Muskelschwäche und Muskelschwund (Atrophie) führt, ist die Situation ähnlich, aber viel komplexer. Im Gegensatz zur SMA, die durch einen einzigen Gendefekt verursacht wird, sind die Ursachen der ALS noch weitgehend unklar. Bislang wurden 40 Gendefekte identifiziert, die mit ALS in Verbindung gebracht werden. 80 bis 90 Prozent der Fälle treten jedoch sporadisch auf, und es ist möglich, dass eine Kombination aus genetischen und Umweltfaktoren zur Entstehung der Krankheit beiträgt. „Es gibt vier aggressive Gene, von denen das Gen C9orf72 die häufigste Ursache für ALS in Europa ist“, sagt Mehri Moradi. In Europa erkranken jährlich drei von 100.000 Menschen an ALS. Die meisten Betroffenen erleben innerhalb von drei bis fünf Jahren nach der Diagnose eine deutliche Verschlechterung ihrer motorischen Fähigkeiten. Die fortschreitende Schwächung der Atemmuskulatur führt schließlich meist zum Tod. Eine Heilung ist derzeit nicht möglich, aber das Fortschreiten der Symptome kann verlangsamt werden.

Im Hinblick auf weitere mögliche Angriffspunkte für therapeutische Interventionen will Mehri Moradi die Pathogenese der ALS noch besser verstehen, insbesondere wie es zur Degeneration der Synapse kommt. Könnte der Funktionsverlust des C9orf72 Proteins ein möglicher Verursacher der Synapsendegeneration sein? Was passiert, wenn man die Funktion dieses Proteins umgeht oder andere Proteinpartner gentherapeutisch überexprimiert? Antworten sucht sie in Mausmodellen, vor allem aber in menschlichen Stammzellen aus ALS Patienten.

Doktorand oder Doktorandin mit Interesse an Synapsenforschung gesucht

Die gebürtige Iranerin und Mutter einer Tochter studierte in ihrem Heimatland Genetik und kam 2007 mit ihrem Mann nach Würzburg, um mit einem Stipendium an der Julius-Maximilians-Universität Neurobiologie zu studieren. Dort promovierte sie bei Prof. Dr. Michael Sendtner, dem Direktor des Instituts für Klinische Neurobiologie, und setzte ihre Arbeit als Postdoc fort. Die Neurobiologin freut sich darauf, nun mit Unterstützung der DFG eine eigene Arbeitsgruppe zu leiten. Aufgrund der bevorstehenden Emeritierung von Michael Sendtner wird Mehri Moradi Anfang nächsten Jahres an den Lehrstuhl für Biotechnologie und Biophysik von Prof. Dr. Markus Sauer wechseln, wo sie auch von der dortigen Expertise und Infrastruktur in der Superresolution-Mikroskopie profitieren kann. Jetzt fehlt ihr nur noch ein Doktorand oder eine Doktorandin mit Interesse an der Synapsenforschung. Bewerbungen sind herzlich willkommen. Hier geht es zur Stellenanzeige.

Text: Kirstin Linkamp / UKW