Dazu kommt aber auch aufgrund der Seltenheit der Erkrankung ein weiterhin oft bestehender Mangel an gesicherten Erkenntnissen zur Diagnostik und Therapie, sowie die geringe Zahl an Behandlungszentren mit ausreichend Erfahrung.

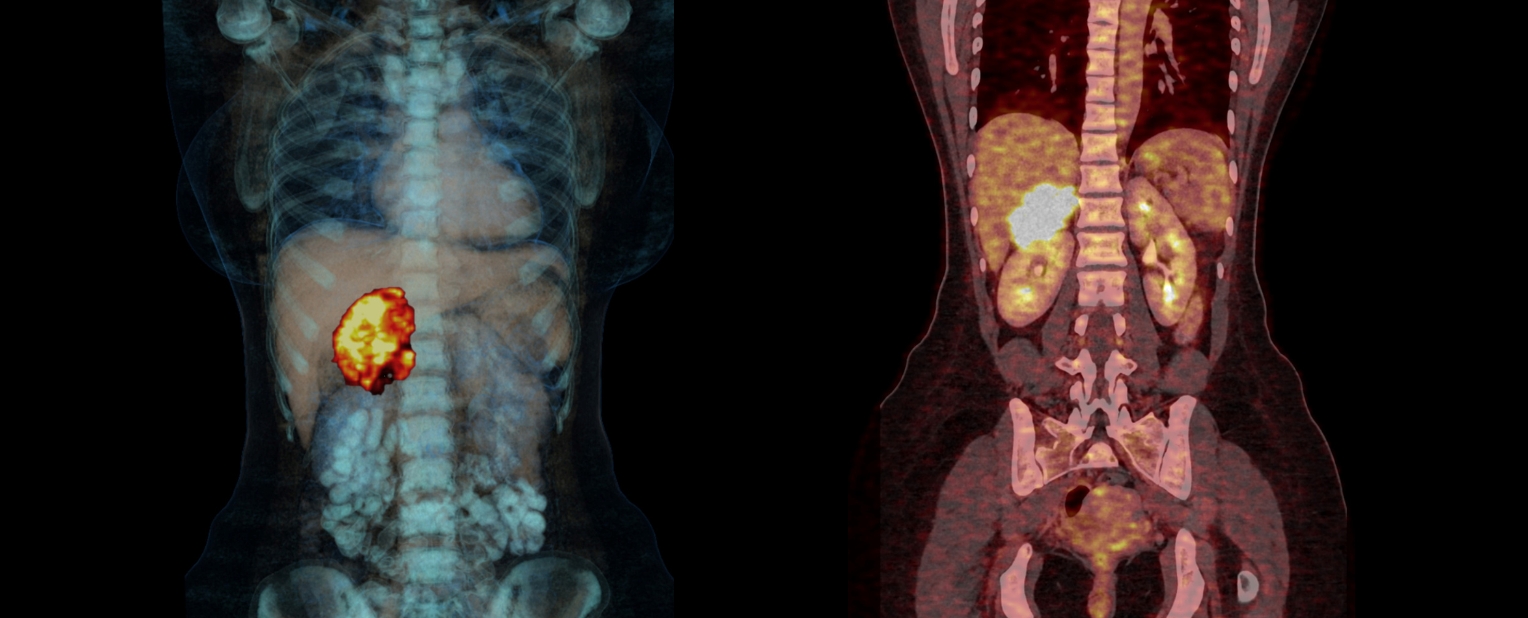

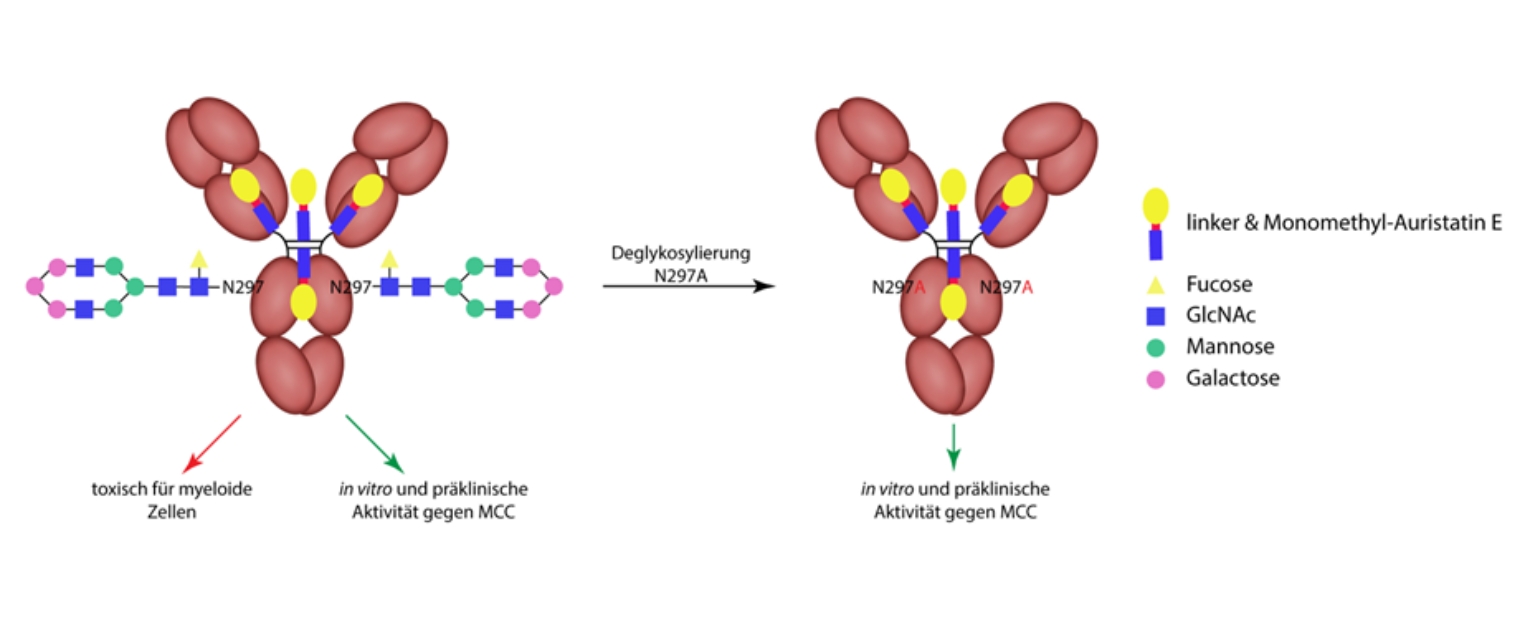

In dieser Übersichtsarbeit präsentieren Martin Fassnacht, Soraya Puglisi, Otilia Kimpel und Massimo Terzolo 25 Fragen zu den wichtigsten Aspekten der klinischen Versorgung erwachsener Patientinnen und Patienten mit adrenokortikalem Karzinom, welche sie in der Betreuung dieser Erkrankung in den vergangenen 25 Jahren immer wieder beschäftigt haben. Sie geben persönlichen Antworten und Einschätzungen – gestützt auf veröffentlichte Studienergebnisse ebenso wie auf mehr als 60 Jahre gemeinsame klinische Erfahrung und die Behandlung von über 1.700 Patientinnen und Patienten an zwei spezialisierten Zentren in Deutschland (UKW) und Italien (San Luigi Hospital der Universität in Turin).

Martin Fassnacht, Soraya Puglisi, Otilia Kimpel, Massimo Terzolo. Adrenocortical carcinoma: a practical guide for clinicians. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025 Mar 11:S2213-8587(24)00378-4. doi: 10.1016/S2213-8587(24)00378-4. Epub ahead of print. PMID: 40086465.