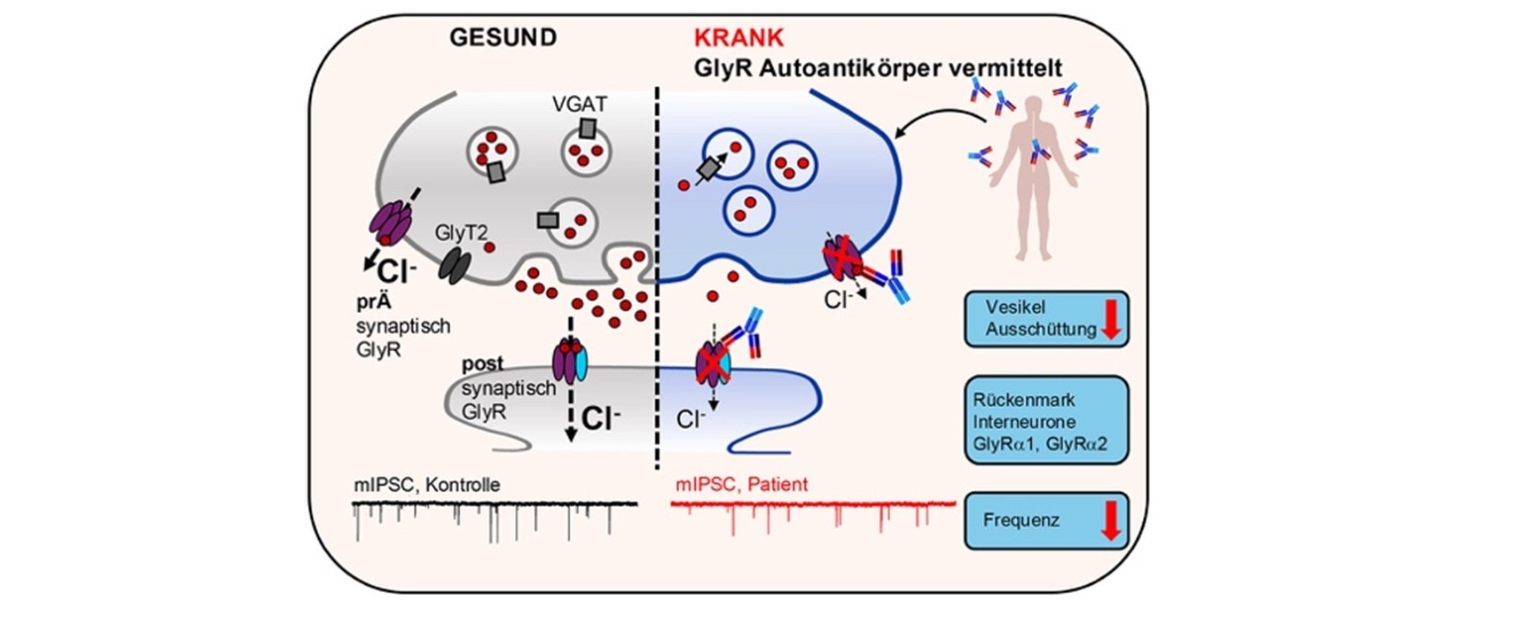

In dieser Fallserie berichtet ein Team der Rheumatologie am UKW gemeinsam mit der Mikrobiologie und der Infektiologie über sechs Patientinnen und Patienten mit FUO unter B-Zell-depletierender Therapie, bei denen mittels eines hochspezifischen Tests (eubakterielle 16S-rRNA-PCR) der Erreger Candidatus Neoehrlichia mikurensis nachgewiesen wurde. Dabei handelt es sich um einen seltenen Erreger, der durch Zecken übertragen wird und vor allem immungeschwächte Menschen betrifft.

Während die Infektion bei Gesunden meist symptomlos verläuft, kann sie bei immungeschwächten Personen zu schwerwiegenden Beschwerden führen. In den beschriebenen Fällen blieb die Ursache trotz umfassender Standarddiagnostik zunächst unklar – erst der gezielte molekulare Nachweis ermöglichte eine wirksame Therapie.

Deshalb ist eine erhöhte klinische Wachsamkeit gefragt, besonders in Regionen mit hoher Zeckenexposition. Die Kombination aus klassischen und modernen diagnostischen Verfahren verbessert die Diagnosesicherheit in Fällen von FUO und erlaubt eine frühzeitige, gezielte Behandlung. So lassen sich unnötige Untersuchungen, längere Krankenhausaufenthalte und der Einsatz nicht wirksamer Antibiotika vermeiden.

Die Veröffentlichung macht auf eine seltene, aber wichtige Differenzialdiagnose bei FUO aufmerksam: die Neoehrlichiose.

Lea-Kristin Nagler, Marc Schmalzing, Nora Isberner, Christoph Schoen, Michael Gernert. Fever of unknown origin in B-cell depleted patients: Have you considered Neoehrlichiosis? Clin Rheumatol. 2025 Mar 15. doi: 10.1007/s10067-025-07394-z. Epub ahead of print. PMID: 40088401.