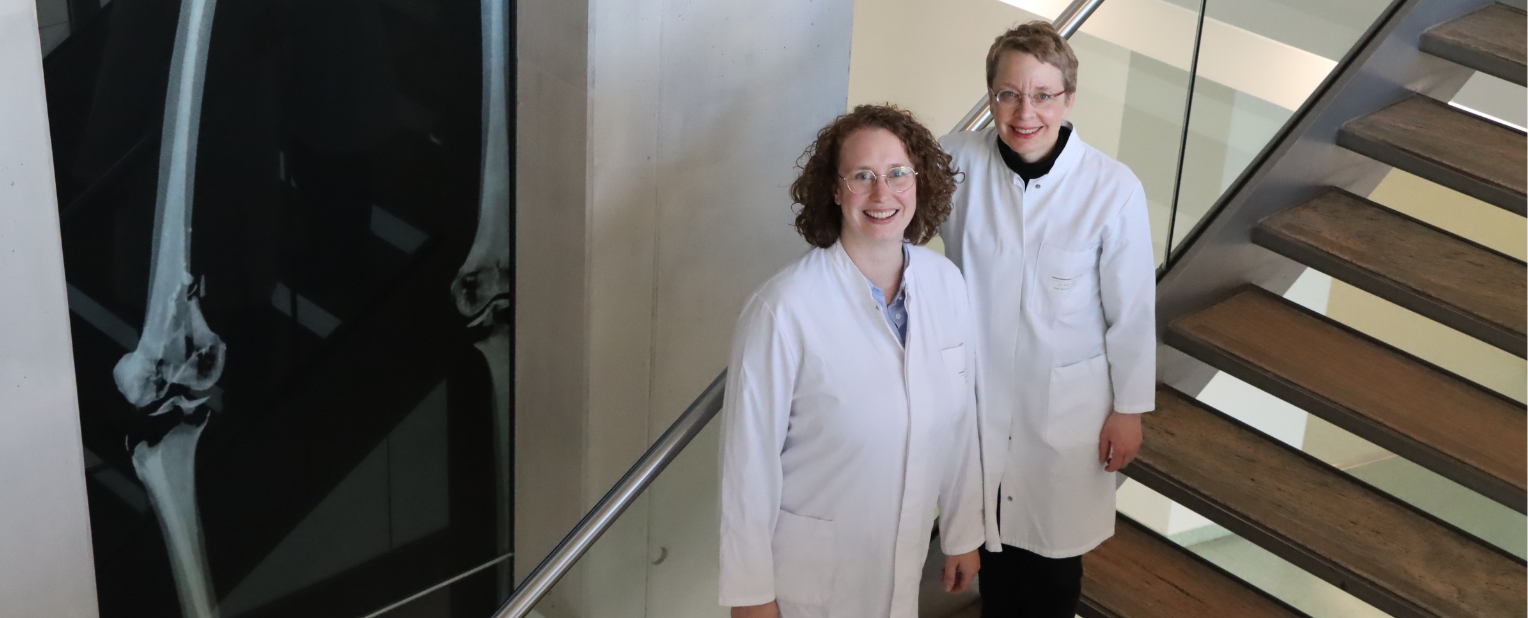

Bei dieser Krebserkrankung des Knochenmarks infiltrieren die Tumorzellen das Skelett und zersetzen die Knochen. 80 Prozent der Myelom-Patientinnen und Patienten leiden unter Knochenabbau und teilweise Knochenschmerzen und -frakturen.

Eine Gruppe absolvierte sechs Monate lang ein zweimal wöchentliches, intensives Sprung- und Stampftraining, die andere Gruppe ein sanftes Dehnprogramm. In der Impact-Gruppe trainierten neun von zwölf Personen während des gesamten Studienzeitraums, in der Dehngruppe sieben von acht. Nach etwa einem Drittel der Belastungseinheiten traten Schmerzen auf, jedoch ohne schwerwiegende Nebenwirkungen. Nach sechs Monaten verbesserten sich in beiden Gruppen sowohl die Gehstrecke im Sechs-Minuten-Gehtest als auch die allgemeine Fitness, wobei die Lebensqualität in der Impact-Gruppe um fast 25 % Prozent stieg.

Das Impact-Training ist für ausgewählte Myelom-Patientinnen und -Patienten mit stabilem Skelettsystem sicher und durchführbar, führt zur erheblichen Verbesserung der körperlichen Fitness und der Lebensqualität.

Die Wirksamkeit von Bewegungstherapien auf die Knochengesundheit bei Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom soll nun in einer multizentrischen, randomisierten Bewegungstherapiestudie untersucht werden.

Weitere Hintergrundinformationen zur Studie finden Sie in der Pressemeldung.

Anne Kollikowski, Marei Schallock, Ruben Ringeisen, Dirk Hasenclever, Lothar Seefried, Jan-Peter Grunz, Damir Zubac, Claudia Löffler, Freerk T- Baumann & Franziska Jundt. Feasibility and safety of impact-loading exercise in patients with multiple myeloma—a pilot study. Support Care Cancer 33, 235 (2025). doi.org/10.1007/s00520-025-09287-y