Eine groß angelegte deutsche Studie mit 439 Patientinnen und Patienten sowie 105 gesunden Kontrollpersonen hat mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (rsfMRI) untersucht, wie sich verschiedene Angststörungen auf die funktionelle Konnektivität im Gehirn auswirken.

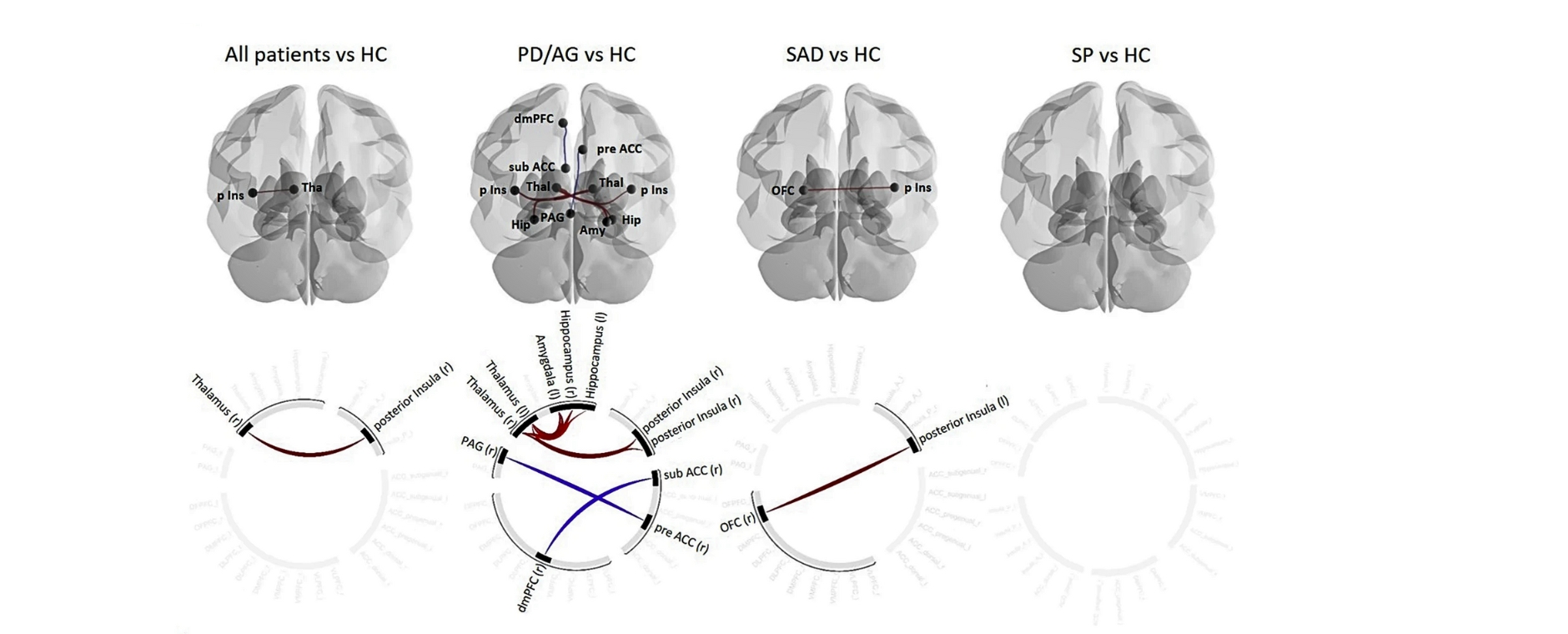

Die Forschenden stellten fest, dass insbesondere Patientinnen und Patienten mit Panikstörung (PD) und/oder Agoraphobie (AG) deutliche Veränderungen in der Verbindung zwischen Hirnregionen des Abwehrsystems und präfrontalen Regulationsbereichen aufwiesen. Diese Veränderungen betrafen vor allem subkortikale-kortikale Netzwerke. Das heißt: Zwischen Angstzentren wie der Amygdala und Insula und dem Thalamus findet mehr Kommunikation statt, während die Verbindung zwischen Hirnregionen, die Angst kontrollieren sollen, reduziert ist.

Im Gegensatz dazu zeigten Patientinnen und Patienten mit sozialer Angststörung (SD) nur geringfügige Veränderungen, speziell zwischen der Insula und dem orbitofrontalen Kortex – beide spielen eine Rolle bei der Bewertung von sozialer Bedrohung.

Bei spezifischen Phobien (SP) wurden keine signifikanten Unterschiede zur Kontrollgruppe gefunden.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung krankheitsspezifischer neurologischer Muster als Grundlage für personalisierte Behandlungsansätze bei Angststörungen.

Langhammer, T., Hilbert, K., Adolph, D. et al. Resting-state functional connectivity in anxiety disorders: a multicenter fMRI study. Mol Psychiatry 30, 1548–1557 (2025). https://doi.org/10.1038/s41380-024-02768-2