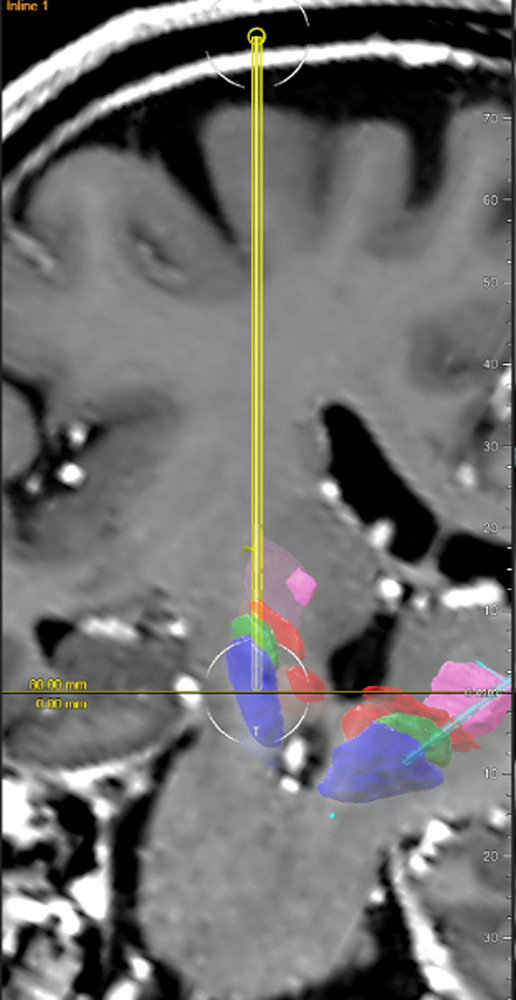

Würzburg. Die Tiefe Hirnstimulation (THS) ist ein etabliertes Verfahren, bei dem feinste Elektroden in bestimmte Bereiche des Gehirns implantiert werden. Diese geben elektrische Impulse ab, um krankheitsbedingte Störungen wie Parkinson-Symptome oder Bewegungsstörungen zu lindern. Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) zählt mit seiner herausragenden Forschung, Expertise, innovativen Technologien und Pionierleistungen zu den führenden Zentren für die THS – national wie international, allein und in Forschungsverbünden. So untersucht beispielsweise die Neurologische Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Jens Volkmann gemeinsam mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin und weiteren Partnern im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB) TRR 295 „ReTune” die Mechanismen und Funktionen dynamischer neuronaler Netzwerke, um diese durch Hirnstimulation gezielt beeinflussen zu können. Eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit besteht zudem mit der Harvard Medical School in Boston und dem Center for Brain Circuit Therapeutics am Brigham and Women's Hospital in Boston.

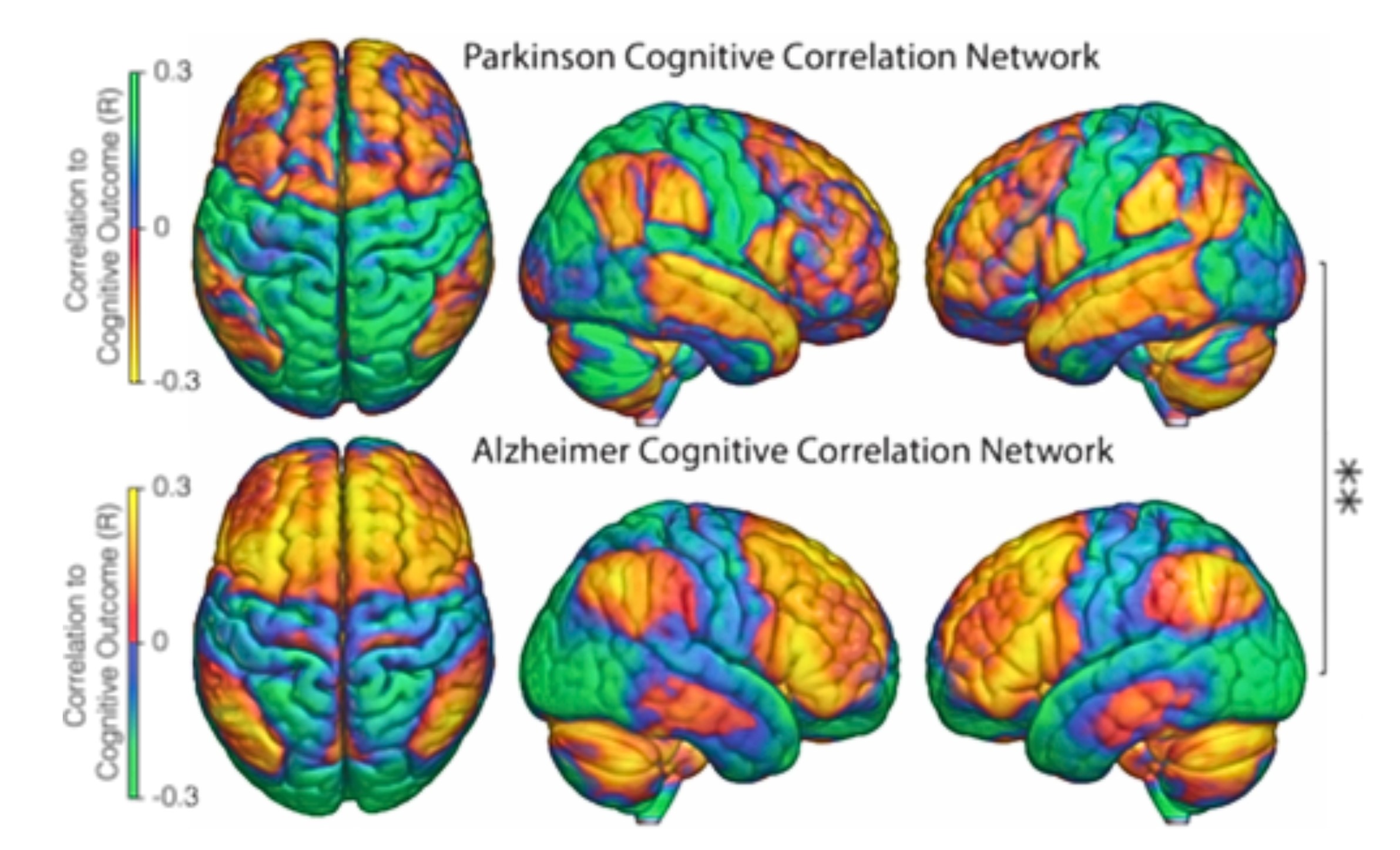

Im Journal Alzheimer’s & Dementia wurde gerade eine Studie aus Boston veröffentlicht, an der das UKW mit seiner Expertise und Daten maßgeblich beteiligt war. In dieser Studie wurde die THS nicht nur bei Parkinson-, sondern erstmals auch bei Alzheimer-Patientinnen und -Patienten untersucht, um zu ermitteln, welchen Einfluss sie auf das Denken und Erinnern hat. „Die THS lindert bei Parkinson motorische Symptome. Doch bei manchen Patientinnen und Patienten kommt es nach der Behandlung zu kognitiven Problemen, etwa Gedächtnis- oder Konzentrationsschwierigkeiten. In Studien mit Alzheimer-Patientinnen und -Patienten wurde hingegen beobachtet, dass eine mit dem Hippocampus verbundene THS die kognitive Funktion zu verbessern scheint“, berichtet Prof. Dr. Martin Reich, leitender Oberarzt in der Würzburger Neurologie. Dieses Paradoxon galt es zu klären.

Netzwerkeffekte bei Parkinson – wo wirkt die Stimulation im Gehirn und welche Verbindungen bergen Risiko?

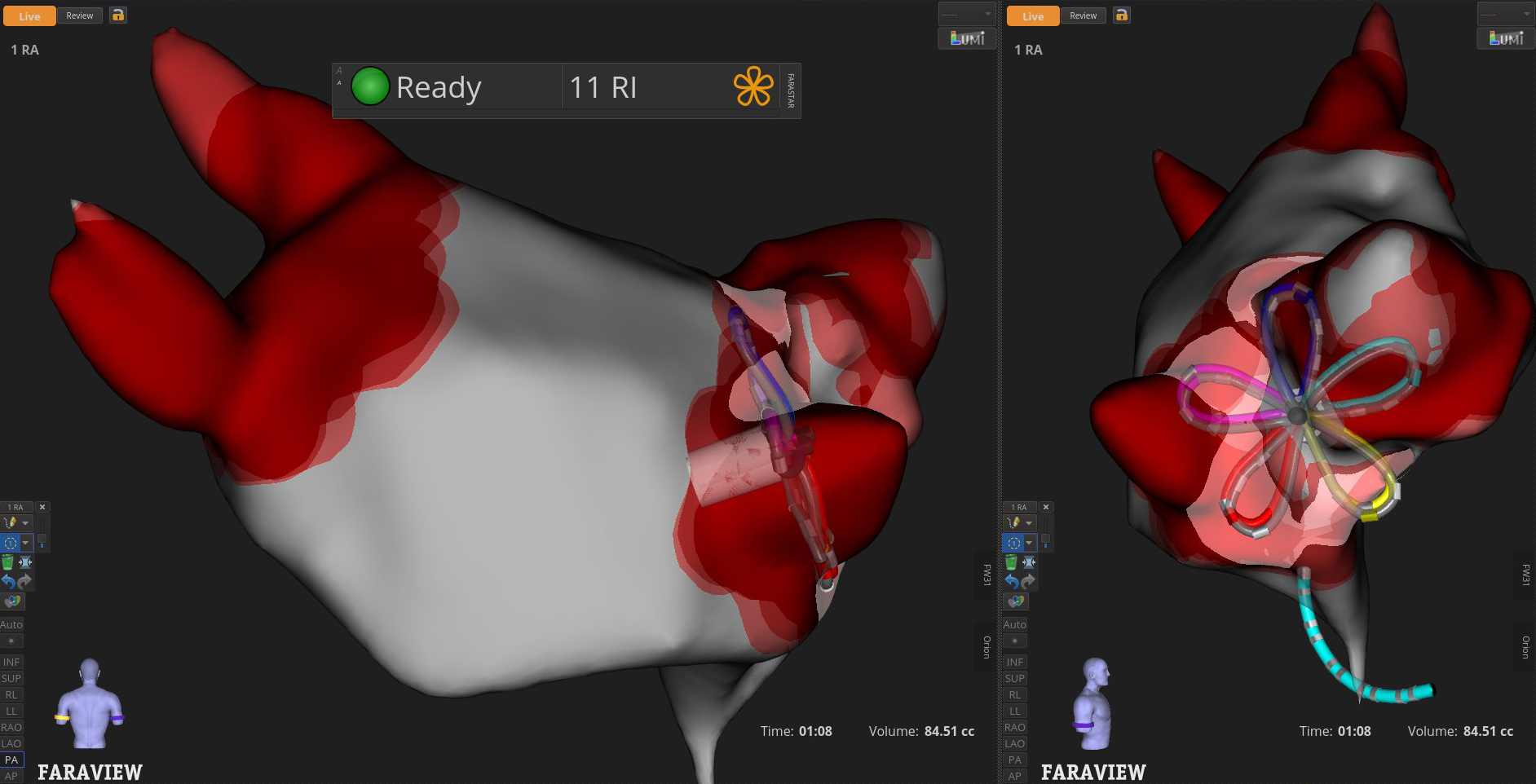

Martin Reich forschte ab 2018 als Postdoc im Labor von Prof. Michael Fox in Boston und untersuchte, wie bei Parkinson-Erkrankten Elektroden platziert werden sollten, um positive Effekte zur Reduzierung von Parkinsonsymptomen zu erreichen und negative Effekte zu verhindern. Seine im April 2022 in der Fachzeitschrift Brain veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass Gedächtnis- oder Denkprobleme nicht zufällig auftreten, sondern davon abhängen, welche Netzwerke im Gehirn durch Stimulation erreicht werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnten die Forschenden eine „Risikokarte“ erstellen, die voraussagt, wann kognitive Probleme wahrscheinlich auftreten. Gleichzeitig zeigte die Studie, dass sich negative Effekte durch eine Umprogrammierung der Stimulationsparameter wieder rückgängig machen lassen. Das bedeutet, dass THS nicht nur lokal, sondern über ganze Gehirnnetzwerke wirkt und ein gezieltes, evidenzbasiertes Anpassen der Therapie die kognitive Funktion schützen kann.

Erweiterung auf Alzheimer-Erkrankung und individuelle Patientenfaktoren wie Alter und Hippocampus-Struktur

Nachdem die Forschenden gezeigt hatten, in welchen Bereichen des Gehirns das Risiko für kognitive Nebenwirkungen liegt, gingen sie in der Folgestudie einen Schritt weiter und fragten, bei wem dieses Risiko besonders hoch ist – abhängig vom Alter und von strukturellen Veränderungen im Hippocampus, der für das Erinnerungsvermögen essenziell ist. Zusätzlich erweiterten sie das Modell auf die Alzheimer-Erkrankung.

„Unsere Ergebnisse lassen vermuten, dass sowohl bei Parkinson als auch bei Alzheimer das Alter und insbesondere der funktionelle Zustand des Gedächtniszentrums im Gehirn entscheidende Rollen spielen“, erläutert Martin Reich. Das heißt, der Effekt hängt von zwei entscheidenden Faktoren ab: dem Ausmaß der Schädigung des Hippocampus, dem Gedächtniszentrum des Gehirns, und wie stark die Elektrode mit dem Hippocampus verbunden ist.

Effekt auf kognitive Funktion hängt davon ab, ob die elektrische Stimulationsstelle mit gesundem oder atrophiertem Hippocampus verbunden ist

Wenn der Hippocampus bereits geschädigt ist, neigen Stimulationsstellen, die stärker mit ihm verbunden sind, dazu, die kognitive Funktion zu verbessern. Erscheint der Hippocampus hingegen gesund, neigen diese Stellen dazu, die kognitive Funktion zu beeinträchtigen. „Ob die kognitiven Auswirkungen der THS positiv oder negativ sind, hängt also davon ab, ob die Stelle der elektrischen Stimulation mit einem gesunden oder einem atrophischen Hippocampus verbunden ist. Da jeder Patient mehrere potenzielle Stimulationsstellen an seinen THS-Elektroden hat, könnte es möglich sein, den Ort der Stimulation zu verändern, um die kognitiven Ergebnisse zu verbessern“, resümieren Erstautor Calvin William Howard und Letztautor Michael Fox.

Publikation: Howard, C. W., M. Reich, L. Luo, N. Pacheco-Barrios, R. Alterman, A. S. Rios, M. Guo, Z. Luo, H. Friedrich, A. Pines, L. Montaser-Kouhsari, W. Drew, L. Hart, G. Meyer, N. Rajamani, M. U. Friedrich, V. Milanese, A. Lozano, A. D. S. R. Group, T. Picht, K. Faust, A. Horn and M. D. Fox (2025). "Cognitive outcomes of deep brain stimulation depend on age and hippocampal connectivity in Parkinson's and Alzheimer's disease." Alzheimers Dement 21(8): e70498. DOI: 10.1002/alz.70498