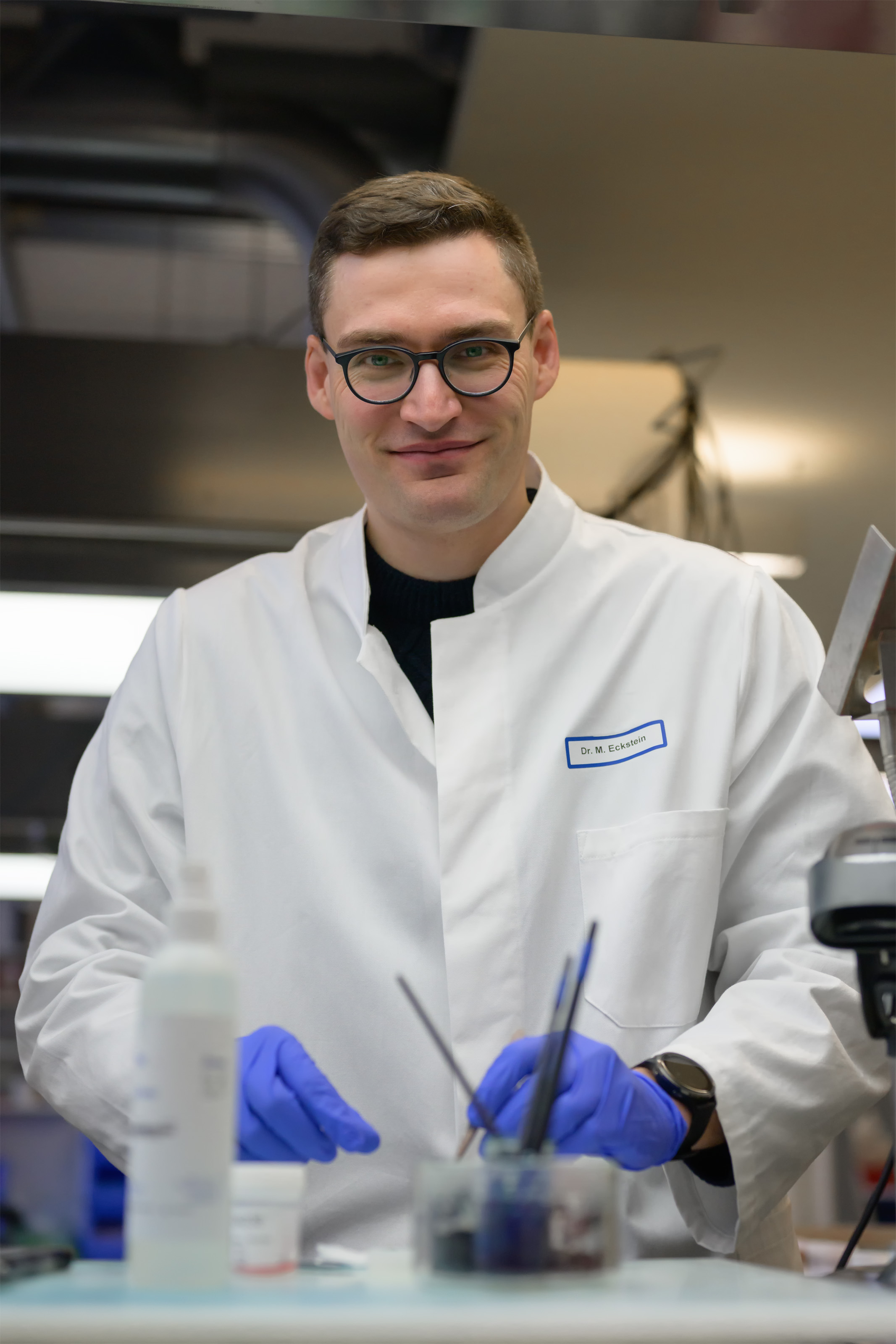

Würzburg. Nur für Würzburg hätte Ugur Uslu das Labor des CAR-T-Zell-Pioniers Carl June an der US-amerikanischen University of Pennsylvania (UPenn) verlassen. Und der Dermatologe hat alle überzeugt: Seit dem 1. Oktober 2025 ist er W2-Professor für dermatologische Onkologie an der Medizinischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und Oberarzt in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Würzburg (UKW). Für den 38-Jährigen ist Würzburg der perfekte Ort, um seine translationale Forschung voranzutreiben.

Kliniknahe Forschung liegt dem Dermatologen und CAR-T-Zell-Experten am Herzen

„Ich freue mich sehr darauf, in Würzburg loszulegen, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen - sowohl in der Patientenversorgung als auch in der Forschung“, sagt Ugur Uslu. Seine Expertise liegt auf modifizierten Immunzellen zur Tumortherapie. Hier möchte er weiter forschen und die Ergebnisse idealerweise direkt in die Klinik übertragen, damit Patientinnen und Patienten schnellstmöglich von den Fortschritten profitieren. Kliniknahe Forschung liege ihm am Herzen, und dafür seien die Bedingungen in Würzburg optimal. „Die Hautklinik unter der Leitung von Professor Matthias Goebeler ist sehr erfolgreich und extrem gut strukturiert. Hinzu kommt der Lehrstuhl für zelluläre Immuntherapie, in dem Professor Michael Hudecek mit seinem Team die Forschung rund um CAR-T-Zellen international mitprägt.“ Die CAR-T-Zelltherapie gilt als Meilenstein in der modernen Krebstherapie. Dabei werden patienteneigene T-Zellen gentechnisch so verändert, dass sie einen sogenannten chimären Antigenrezeptor (CAR) tragen, der gezielt Krebszellen erkennt und zerstört.

„Professor Uslu ist ein großer Gewinn für unsere Universität. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, so Universitätspräsident Paul Pauli. Prof. Dr. Matthias Goebeler ergänzt: „Ugur Uslu ist ein ausgewiesener CAR-T-Zell-Experte und wird diesen Schwerpunkt der Fakultät verstärken.“ Ugur Uslu passe perfekt ins Team und sei ein idealer Nachfolger für Prof. Dr. Bastian Schilling, der im vergangenen Jahr das Amt des Direktors der Hautklinik am Universitätsklinikum Frankfurt übernahm.

Produktion von Tumorvakzinen auf Basis dendritischer Zellen im GMP-Labor

Ugur Uslu wurde 1987 als Sohn kurdischer Einwanderer in Backnang (Baden-Württemberg) geboren. Er studierte als Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und promovierte über den Erkrankungsverlauf von Patientinnen und Patienten mit malignem Melanom im Kopf-/Halsbereich. Seine Weiterbildung zum Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten absolvierte er am Uniklinikum Erlangen unter dem damaligen Direktor der Hautklinik, Prof. Dr. Gerold Schuler, der ihn in die zelluläre Immuntherapie einführte. Schuler prägte die Forschung an Tumorvakzinen, indem er dendritische Zellen nutzte, um gezielte Immunantworten gegen Tumoren auszulösen. Damit trug er wesentlich zur Entwicklung innovativer Ansätze in der personalisierten Krebsimmuntherapie bei.

„In Erlangen hatte ich das Glück, im hauseigenen GMP-Labor im Rahmen von prüferinitiierten Studien, sogenannten IITs, bei der Produktion der Tumorvakzinen mitzuarbeiten“, berichtet Ugur Uslu. Dabei werden den Patientinnen und Patienten zunächst sogenannte Monozyten entnommen, die im Labor unter streng kontrollierten Bedingungen nach Good Manufacturing Practice (GMP) zu dendritischen Zellen differenziert und mit Tumorantigenen „beladen“ werden. „Als Wissenschaftler und Arzt war ich genau an der Schnittstelle zwischen Klinik und Forschung tätig. Ich konnte die Produkte, die wir selbst herstellten, den Patientinnen und Patienten verabreichen und den Behandlungsverlauf verfolgen. Das war extrem spannend.“ Uslu freut sich, künftig wieder intensiver mit den Kolleginnen und Kollegen in Erlangen zusammenzuarbeiten. Das UKW kooperiert eng mit dem Uniklinikum Erlangen und weiteren Universitätsstandorten, u. a. über das Bayerische Zentrum für Krebsforschung (BZKF) sowie das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen NCT WERA.

Postdoc im renommierten Labor des CAR-T-Zell-Pioniers Carl H. June

2020 habilitierte sich Ugur Uslu zum Thema T-Zell-basierte Immuntherapien und bewarb sich bei Carl H. June, Professor an der University of Pennsylvania in Philadelphia und Direktor des Center for Cellular Immunotherapies (CCI). June gilt als Wegbereiter der CAR-T-Zelltherapie und Entwickler des ersten zugelassenen CAR-T-Zellproduktes. Dieses kam in Zusammenarbeit mit Novartis als Kymriah® auf den Markt und wurde zunächst zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit akuter lymphatischer Leukämie zugelassen, später auch für aggressive B-Zell-Lymphome.

„Als die CAR-T-Zelltherapie 2017 in den USA und ein Jahr später in Europa zugelassen wurde, erlebte die Forschungsgemeinschaft einen deutlichen Aufschwung des Interesses an diesem Ansatz“, erinnert sich Ugur Uslu. Er hatte aber bereits zuvor in Erlangen Erfahrungen mit CAR-T-Zellen gesammelt und im Rahmen von intramuralen Förderungen daran geforscht. Als er 2020 seine Postdoc-Stelle im Labor von Carl June antrat, ging für ihn ein Traum in Erfüllung. „Ich bin sehr dankbar, Carl als Mentor zu haben und freue mich auf unsere weitere enge Zusammenarbeit“, so Ugur Uslu. Im June Laboratory am CCI beeindruckte ihn vor allem die Infrastruktur. „Die Pipeline, in der präklinische Ergebnisse zügig in frühe klinische Studien überführt werden, ist beeindruckend. Da müssen wir auch in Deutschland hin.“

Lokale Verabreichung von CAR-T-Zellen half bei der Beseitigung von Restkrebszellen nach einer unvollständigen Operation

Auch eine seiner präklinischen Arbeiten zum intraoperativen Einsatz von CAR-T-Zellen, die er 2023 in Science Advances publizierte, wurde in eine klinische Studie überführt. „Bei einigen Tumorentitäten kann der Tumor nicht vollständig chirurgisch entfernt werden. Unsere Idee war es, CAR-T-Zellen mithilfe eines Trägers auf Fibrinkleberbasis bereits während des operativen Eingriffs lokal auf die chirurgische Wunde aufzutragen, um verbliebene Krebszellen zu bekämpfen,“ schildert Uslu. Tatsächlich führte diese Methode im Mausmodell zu einem signifikant längeren Gesamtüberleben im Vergleich zu Mäusen, die nur operiert wurden oder bei denen die CAR-T-Zellen ohne Fibrinkleberlösung aufgetragen wurden. Darüber hinaus arbeitete Uslu in den USA an weiteren innovativen Ansätzen, die in hochrangigen Journalen wie Nature Communications sowie PNAS publizert wurden. An diese Forschungsschwerpunkte möchte er nun in Würzburg gezielt anknüpfen.

Neben der zügigen klinischen Translation begeisterte ihn vor allem der Teamgeist in Junes Labor. „Carl fragte jeden, unabhängig von Rang und Namen, nach dessen Meinung. Er war immer interessiert und absolut kollaborativ“, so Uslu. Er hatte das Angebot, in Philadelphia zu bleiben. Doch nun möchte er sein eigenes Team aufbauen – mit den bereichernden Erfahrungen aus Philadelphia und Erlangen, in der innovativen und interdisziplinären Würzburger Universitätsmedizin.

Zum Webauftritt der AG Uslu: Universitätsklinikum Würzburg: Hautklinik: Translationale zelluläre Therapien