Würzburg. Wer in Würzburg Zahnmedizin studiert, benötigt im Schnitt 300 Übungszähne, um die verschiedenen Techniken und Behandlungen zu üben und später Patientinnen und Patienten sicher, effizient und erfolgreich behandeln zu können. Diese künstlichen Übungszähne müssen die Studierenden selbst erwerben und darüber hinaus Echtzähne in Zahnarztpraxen und bei Chirurgen sammeln. Dies bringt jedoch zahlreiche ethische, hygienische und rechtliche Herausforderungen mit sich. So ist beispielsweise eine Zustimmung zur Weiterverwendung durch eine aufwendige Dokumentation erforderlich, und es besteht ein geringes Infektionsrisiko durch diese Echtzähne. Zudem sind diese Zähne in der Regel stark vorbehandelt oder beschädigt, sodass sie sich nicht immer für Übungszwecke eignen und vor allem keine einheitlichen Lernbedingungen bieten. Kommerziell hergestelltes Übungsmaterial ist ebenfalls keine ideale Alternative, da es oft nicht den realen Bedingungen entspricht.

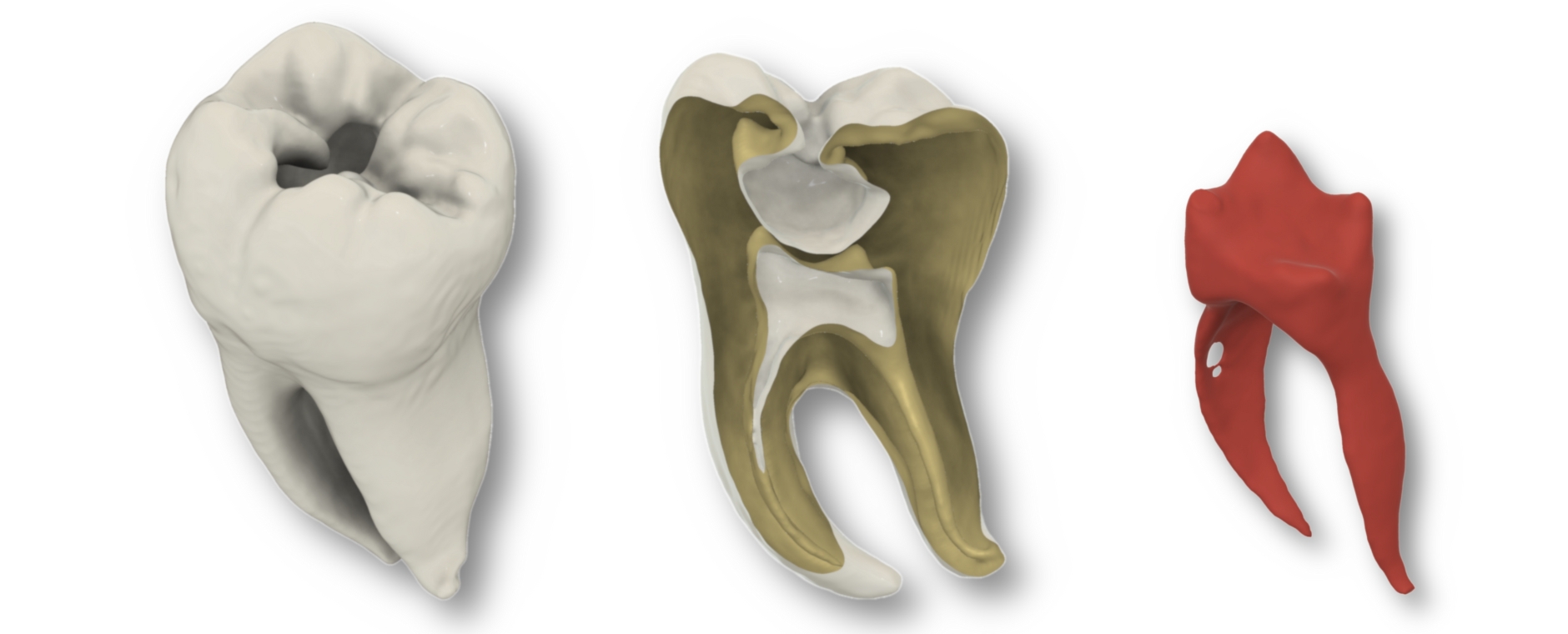

3D-gedruckter kariöser Zahn basierend auf dreidimensionaler Röntgenaufnahme

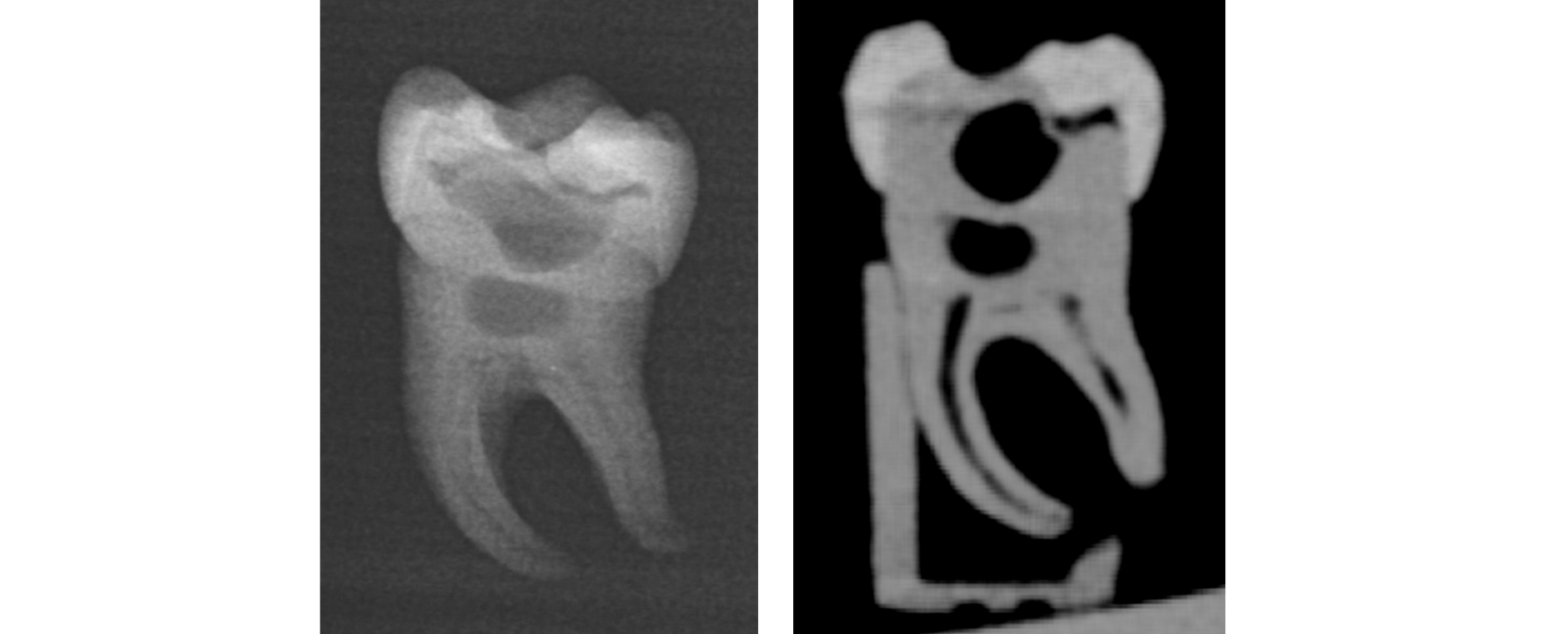

Deshalb stellt die Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) ihre Übungszähne seit 2020 selbst her. „Dadurch können wir nicht nur Kosten sparen, sondern auch möglichst viele Lerninhalte in einen realitätsnahen Zahn zusammenfassen und den Studierenden ein intensiveres Training ermöglichen“, sagt Privatdozent Dr. Christian Höhne. Der Oberarzt ist unter der Leitung von Prof. Dr. Marc Schmitter, dem ärztlichen Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, für die vorklinische Lehre der Abteilung zuständig. Neben seinem Zahnmedizinstudium und seiner Habilitation zum 3D-Druck in der Zahnmedizin hat Höhne Wissen im Bereich des Maschinenbaus erworben, hierbei vor allem in der Konstruktion und Herstellung von Prototypen sowie Nanostrukturtechnik. Bereits im Jahr 2019 hatte er basierend auf einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme eines kariösen Zahnes einen ersten 3D-gedruckten Zahn hergestellt. Um den harten Zahnschmelz, das darunterliegende Dentin, die kariöse Substanz und den empfindlichen Zahnnerv (Pulpa) realistisch darzustellen, verwendete er unterschiedliche Materialien mit verschiedener Härte. So erhielten die Studierenden beim Bohren durch die entsprechenden Schichten eine taktile Rückmeldung, ähnlich wie bei einem natürlichen Zahn. Sie konnten somit praxisnah üben, wann sie stoppen oder vorsichtiger arbeiten müssen. Die im Journal of Dental Education publizierte Studie zeigte, dass 3D-gedruckte Zähne eine vielversprechende Alternative zu klassischen Modellzähnen darstellen.

Sechs Jahre und einige Publikationen später präsentiert das Team der Zahnärztlichen Prothetik einen 3D-gedruckten Zahn, der sich für sämtliche wichtigen zahnmedizinischen Eingriffe eignet – von der Karies-Entfernung und Füllung über die Wurzelkanalbehandlung, Kronenpräparation und Stiftbohrung bis hin zur Röntgenuntersuchung –, bis der Zahn in der Realität extrahiert werden müsste. Für seine herausragenden Lehrmethoden wurde das Team im Dezember 2023 mit dem Albert-Kölliker-Lehrpreis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg ausgezeichnet.

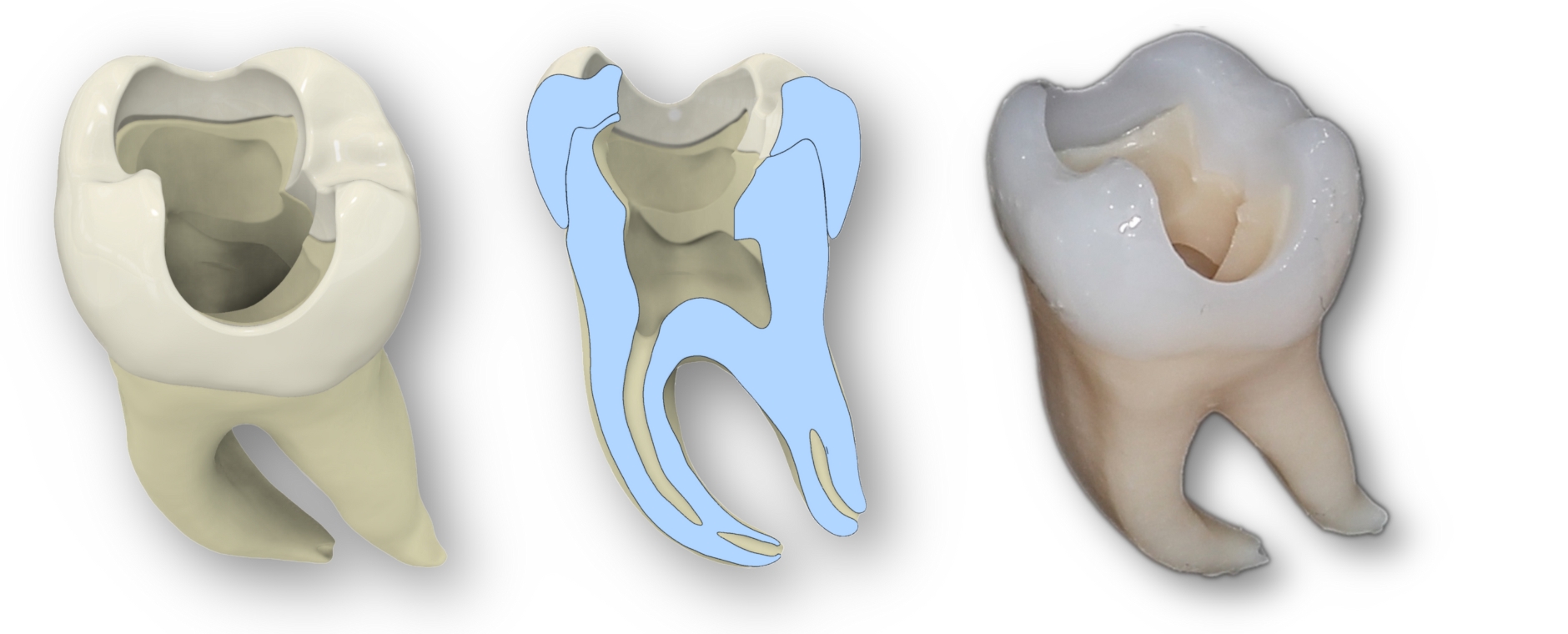

Additiv gefertigter Übungszahn für Wurzelkanalbehandlungen

Die Auswertungen der verschiedenen Behandlungsschritte wurden unter einigen der mehr als zwölf Doktorandinnen und Doktoranden, die an diesem Lehrprojekt beteiligt sind aufgeteilt, die Christian Höhne zusammen mit Marc Schmitter derzeit betreut.

Im Rahmen ihrer Promotionsarbeit beschäftigte sich Assistenzärztin Isabella Di Lorenzo zum Beispiel mit der Wurzelkanalbehandlung dieses universellen Zahnes in Zusammenarbeit mit der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie unter der Leitung von Prof. Dr. Gabriel Krastl. Nach dem Druck kümmerte sie sich um die weitere Verarbeitung, wie das Waschen der Zähne, und erprobte den Zahn in einem präklinischen Kurs mit 38 Zahnmedizinstudierenden. Die Ergebnisse veröffentlichte Isabella Di Lorenzo gerade als Erstautorin in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Scientific Reports des Nature Research-Verlags.

„Die Studierenden bewerteten den 3D-gedruckten Zahn als eine signifikant bessere Übungsmöglichkeit als die üblichen transparenten Acrylblöcke, die oft zum Üben für Wurzelkanalbehandlungen zum Einsatz kommen, und fast ebenbürtig zu natürlichen Zähnen, insbesondere hinsichtlich Realismus, Handhabung und Lernwert“, resümiert Isabella Di Lorenzo. „Der gedruckte Zahn ist nicht nur realistisch und kosteneffizient, sondern auch fair. Mit dem neuen Übungszahn haben wir für alle Studierenden identische Prüfungs- und Lernbedingungen geschaffen.“

Auch Oberarzt Dr. Michael del Hougne M.Sc., Kursleiter im Bereich der klinischen Lehre, ist vom neuen Übungszahn begeistert. „Unsere Studierenden können an dem Modell sogar die elektrische Längenmessung des Wurzelkanals sehr realistisch üben. Dafür mussten wir jedoch etwas tricksen, um die benötigte Leitfähigkeit herzustellen, denn der Zahn ist aus Harz, das den Strom nicht leitet.“ Im nächsten Schritt sollen 3D-Zähne mit unterschiedlichen Wurzelkanalformen entwickelt werden, um die klinischen Herausforderungen, die sich aus der anatomischen Vielfalt ergeben, zu simulieren.

Einfache Anwendung und hoher Lerneffekt bei der Kariesexkavation

Auch die Kariesentfernung und die Behandlung des Zahnnervs wurden am neuen Übungszahn optimiert. Die ehemalige Doktorandin Dr. Lisanne Carnier veröffentlichte bereits im Oktober 2024 eine äußerst positive Bewertung des gedruckten Zahnes im Journal BMC Medical Education vom Springer Nature Verlag. Die Studierenden bewerteten den 3D-Zahn deutlich besser als die bisherigen Modelle und wünschten sich mehr Übungen mit den neuen Modellen. Die Anwendung war einfacher und der Lerneffekt höher.

3D-Zahn für das Präparieren von Klebebrücken

Im September 2024, einen Monat zuvor, publizierte die Forschungsgruppe um Michael del Hougne in Scientific Reports die erfolgreichen Testläufe eines 3D-gedruckten Zahns. An diesem durften 42 Studierende das Präparieren für eine Klebebrücke, auch adhäsive Brücke genannt, üben. Dieser Zahn wurde im Rahmen einer Doktorarbeit von Dr. Greta Behr entwickelt. Er verfügt über zwei farbige Schichten, die exakt anzeigen, wie viel und wo Material abgetragen werden muss. Auch hier bewerteten die Studierenden den Übungszahn im Durchschnitt mit der Note „sehr gut”. Sie konnten sich das Übungsziel besser vorstellen und ihre Arbeit selbst kontrollieren.

In der zahnärztlichen Prothetik müssen alle Disziplinen beherrscht werden, um dem Zahn die Krone aufzusetzen

„Diese Innovation, die additive Fertigung eines Übungszahns, der mehr oder weniger alles kann und die Lehre optimiert, kommt in der zahnärztlichen Prothetik genau zur richtigen Zeit“, meint Marc Schmitter. Durch die neue Approbationsordnung für Zahnärztinnen und Zahnärzte habe die Prothetik in der Lehre nämlich nur noch ein Drittel der Zeit, die sie zuvor hatte. Dabei seien in der zahnärztlichen Prothetik sehr viel Wissen und handwerkliche Fertigkeiten erforderlich. „Abgesehen von der Kieferorthopädie müssen wir alle Disziplinen beherrschen, um dem Zahn schließlich die Krone aufzusetzen. Manchmal müssen wir den Zahn sogar chirurgisch verlängern. Hinzu kommt der Wissenszuwachs hinsichtlich der Materialien. Wir müssen also in kürzester Zeit immer mehr Wissen und Fertigkeiten vermitteln“, erklärt Marc Schmitter. Dank des 3D-Drucks ist dies möglich. Die geringen Kosten und die einfache Reproduzierbarkeit ermöglichen ein häufigeres und intensiveres Training.

App mit Augmented Reality (AR) erlaubt bessere und einfachere Korrektur im Aufwachskurs

Eine weitere Innovation in der zahnmedizinischen Lehre ist eine Augmented-Reality-App für den sogenannten Aufwachskurs. Die App unterstützt Studierende dabei, das Formen von Zähnen mit Wachs sowie den Umgang mit Wachswerkzeugen zu üben. Mithilfe der App können Studierende und Lehrende die Wachsvorlage über die Kamera des Smartphones oder Tablets betrachten und ein ideales Wax-up als Überlagerung auf die Aufwachsplatte einblenden. So können sich die Studierenden selbst besser beurteilen und schneller lernen. Die mehrfach ausgezeichnete Machbarkeitsstudie vom Erstautor Johannes Schrenker ist derzeit als Preprint auf der Plattform Research Square zu lesen und wird zeitnah bei Scientific Reports erscheinen.

Auswertung von 3D-gedruckten provisorischen Zahnkronen

Auch die Patientinnen und Patienten profitieren von den Innovationen in der zahnmedizinischen Lehre. Einerseits führen besser ausgebildete Zahnärztinnen und Zahnärzte zu besseren Behandlungen. Andererseits wird den Patientinnen und Patienten am UKW bereits 3D-gedruckter Zahnersatz angeboten. Mit Erfolg. Im Rahmen seiner Masterarbeit hat Michael del Hougne in einer Kohortenstudie mit 63 Patientinnen und Patienten die Langlebigkeit von insgesamt 98 3D-gedruckten provisorischen Zahnkronen untersucht. Dabei handelt es sich um Kronen, die vorübergehend eingesetzt werden, bis die endgültige Versorgung erfolgt. Die in Scientific Reports veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass 98 Prozent der Kronen den Untersuchungszeitraum von durchschnittlich 256 Tagen ohne größere Probleme überstanden. Die Patientinnen und Patienten waren mit dem Aussehen sehr zufrieden. Auch ihre Lebensqualität verbesserte sich im Zusammenhang mit der Mundgesundheit deutlich.

Behandlung, Forschung und Lehre im Dreiklang

„Generell ist jeder herzlich willkommen, sich bei uns behandeln zu lassen und Teil unserer Innovationen zu sein”, sagt Marc Schmitter. Bei dem Klinikdirektor stehen Behandlung, Forschung und Lehre im Dreiklang. Erst dieser Dreiklang, verbunden mit einem motivierten und hervorragend kooperierenden Team sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit macht die Zahnklinik des UKW zu einem Ort zahnmedizinischer Innovation und Exzellenz.

Damit das so bleibt, erforscht das Team von Marc Schmitter weitere Anwendungsmöglichkeiten des Zahnes. Auch das Material soll weiter optimiert werden. „Wir wollen neue Harze entwickeln, deren Eigenschaften natürlichem Dentin und Schmelz noch ähnlicher sind, um das taktile Feedback zu verbessern“, so Christian Höhne. Ein weiteres Ziel ist die Automatisierung der Produktion. Schließlich sollen das Ausbildungskonzept und die Lernkurve validiert sowie die Übertragbarkeit der Modelle in andere Länder und Kulturen geprüft werden.

Information zur Behandlung: In der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik im Zentrum für Zahngesundheit am UKW sind alle Patientinnen und Patienten mit zahnärztlichem Behandlungsbedarf herzlich willkommen. Die Behandlung kann wahlweise durch die Mitarbeitenden der Abteilung oder durch Studierende in höheren Semestern unter deren Aufsicht erfolgen. Bei einer Behandlung durch Studierende können Ermäßigungen der Behandlungskosten gewährt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Zahnärztlichen Prothetik

Text: KL / Wissenschaftskommunikation