Eine neue am 3. Februar 2026 in Nature Genetics veröffentlichte Studie der Texas A&M University (USA), der Dalhousie University (Kanada), des King's College (UK) und des Universitätsklinikums Würzburg mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Deutschland) zeigt: Angsterkrankungen entstehen auf dem Boden einer genetischen Vulnerabilität vergleichbar anderen psychischen Erkrankungen. Durch die Identifizierung robuster genetischer Signale, die neue Einblicke in die biologischen Grundlagen dieser schwerwiegenden Erkrankungen bieten, trägt diese internationale Studie dazu bei, präzisere und wirksamere Ansätze für Prävention und Behandlung zu entwickeln.

Würzburg. Etwa jeder Vierte leidet irgendwann in seinem Leben an einer Angsterkrankung. Dazu zählen die Panikerkrankung, also plötzlich auftretende, heftige Angstanfälle, die generalisierte Angsterkrankung, bei die Betroffenen sich über einen längeren Zeitraum übermäßig, schwer kontrollierbare Sorgen über alltägliche Dinge machen, aber auch Phobien vor konkreten Objekten oder Situationen. Trotz der weiten Verbreitung sind die biologischen Grundlagen von Angstzuständen nach wie vor kaum verstanden.

In der bislang größten genetischen Studie zu Angsterkrankungen, die gerade in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlicht wurde, analysierte ein internationales Team unter der Leitung von Forschenden der Texas A&M University (USA), der Dalhousie University (Kanada), des King's College (UK) und dem Universitätsklinikum Würzburg (UKW) mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) genetische Daten aus 36 unabhängigen Stichproben mit mehr als 120.000 Menschen, bei denen eine Angsterkrankung diagnostiziert wurde, und fast 730.000 Menschen ohne Angsterkrankungen. Diese 2017 aus Würzburg angestoßene Untersuchung im Rahmen des Psychiatric Genomic Consortium identifizierte 58 genetische Varianten, die mit Angstzuständen in Verbindung stehen und von denen die meisten zuvor noch nicht identifiziert worden waren.

Prof. John Hettema (Texas A&M University, USA): „Angsterkrankungen und ihre zugrunde liegenden genetischen Risikofaktoren sind im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen bislang nur unzureichend erforscht worden, sodass diese Studie einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis dieser wichtigen Erkrankungen leistet.“

Polygenes Risiko für Angsterkrankungen ähnelt dem anderer psychischer Erkrankungen

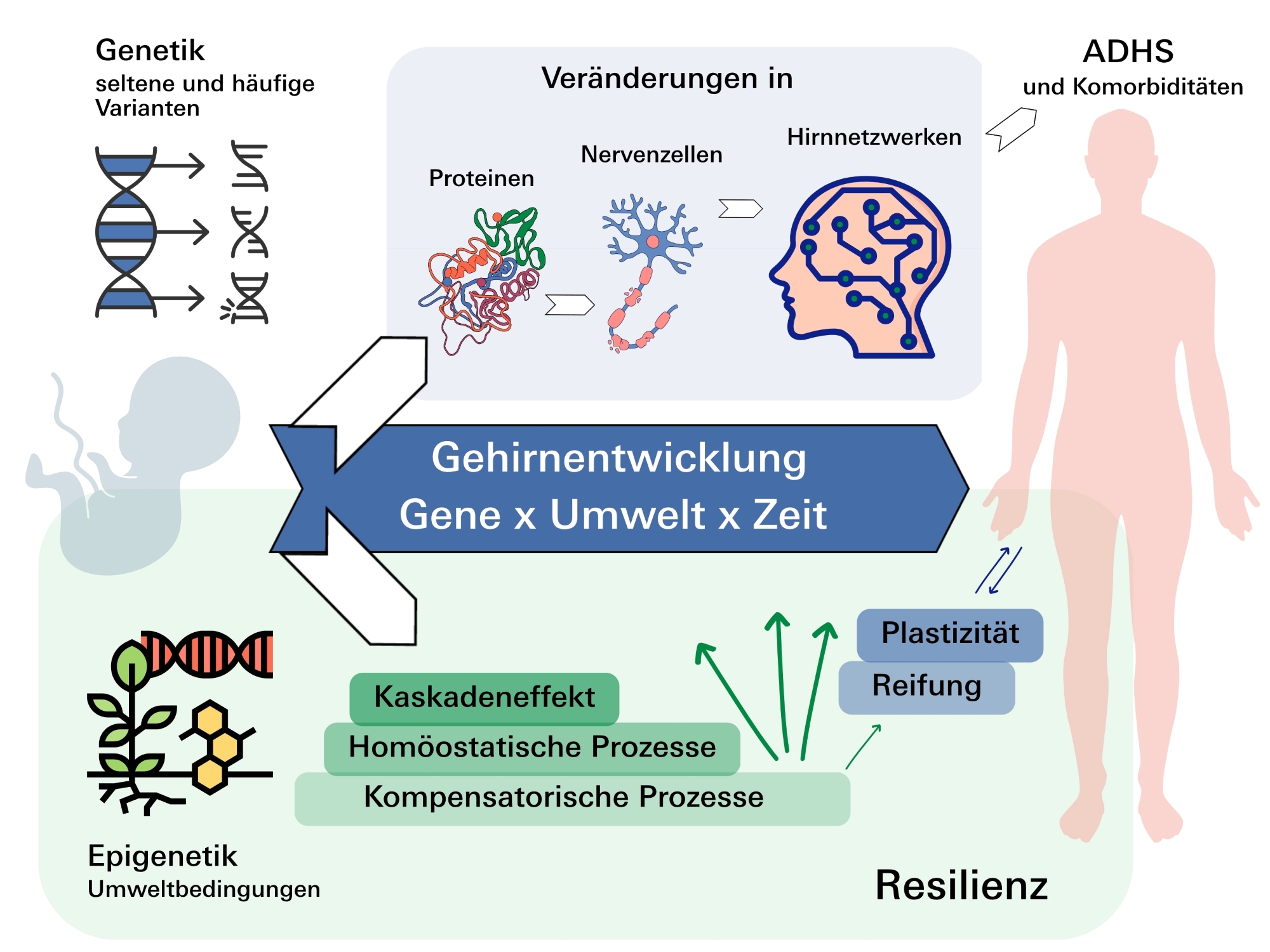

Die Ergebnisse zeigen, dass Angsterkrankungen nicht durch ein einzelnes „Angstgen“ verursacht werden, sondern durch zahlreiche genetische Varianten im gesamten Genom beeinflusst werden, von denen jede einen kleinen Beitrag leistet. Dieses Muster – bekannt als polygenes Risiko – spiegelt wider, was auch bei anderen komplexen psychischen Erkrankungen wie Depressionen beobachtet wurde.

Die Forschenden fanden starke genetische Überschneidungen zwischen Angsterkrankungen und verwandten Erkrankungen und Merkmalen wie Depressionen, Neurotizismus, posttraumatischer Belastungsstörung und Suizidversuchen, was ein Grund sein kann, warum diese Erkrankungen so häufig gemeinsam auftreten.

Prof. Thalia Eley (King’s College London, UK): „Dies ist ein spannender Fortschritt in der Angstgenetik. In einer Zeit, in der die Angstzustände bei jungen Menschen rapide zunehmen, ist es von entscheidender Bedeutung, unser Verständnis dafür zu vertiefen, was Menschen biologisch anfällig macht. Ich hoffe, dass Daten wie diese mit der Zeit dazu beitragen können, besonders anfällige Personen zu identifizieren, um frühzeitig eingreifen zu können.“

Gene, die am GABAergen Signalweg beteiligt sind, werden ergänzt durch Gene aus neuen Signalwegen

Insbesondere bestätigte die Studie Gene, die an der sogenannten GABAergen Signalübertragung beteiligt sind, einem wichtigen System, das die Gehirnaktivität reguliert. GABA ist bereits Zielstoff mehrerer bestehender Medikamente gegen Angstzustände, was übereinstimmende Hinweise auf Gehirnschaltkreise und Neurotransmittersysteme liefert, von denen seit langem vermutet wird, dass sie an Angstzuständen beteiligt sind.

Die Ergebnisse sprechen zwar nicht für den Einsatz von Gentests zur Diagnose von Angstzuständen, doch die Identifizierung spezifischer Gene und biologischer Signalwege, die zu psychischen Problemen beitragen, könnte helfen, besser zu verstehen, wie Angstzustände entstehen, und könnte letztendlich zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden oder zur Verbesserung bestehender Therapien beitragen.

Prof. Jürgen Deckert (UKW, JMU, Deutschland): „Die Ergebnisse der Studie liefern Hinweise auf die Rolle einer Reihe bisher unbekannter molekularer Signalwege in der Ätiologie von Angstzuständen, die über den GABAergen Signalweg hinausgehen. Sie bilden die Grundlage für zukünftige Studien in Zellkulturen, Tiermodellen und am Menschen, die zu einem besseren Verständnis der Neurobiologie von Angstzuständen und damit zu innovativen und individualisierten Therapien beitragen werden.“

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht neue Erkenntnisse im Interesse der Betroffenen

In der Universitätsmedizin Würzburg besteht seit 20 Jahren ein Forschungsschwerpunkt zu Furcht, Angst und Angsterkrankungen. Dieser wurde zwischen 2006 und 2020 vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Psychotherapienetze sowie zwischen 2008 und 2020 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Sonderforschungsbereiches TRR 58 gefördert und mit Nachfolgeprojekten bis jetzt unterstützt. In diesen Verbünden forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Humanmedizin (Psychiatrie und Neurobiologie) und Humanwissenschaften (Psychologie) zusammen zu den Ursachen und zu neuen Therapien von Angsterkrankungen.

Ein Beispiel für die Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit lokal, national und international, die die Exzellenz des Forschungsstandortes Würzburg ausmacht

Prof. Paul Pauli, der Präsident der JMU und von 2016 bis 2020 Standortsprecher des Sonderforschungsbereiches, resümiert: „Die Forschung zu Angsterkrankungen ist ein Leuchtturm der Forschung am Universitätsklinikum und an der Universität. Sie zeigt beispielhaft wie hier in vielen Bereichen interdisziplinäre Zusammenarbeit regional, national und international gelebt wird und zu Exzellenz führt.“

Publikation

Strom, N.I., Verhulst, B., Bacanu, SA. et al. Genome-wide association study of major anxiety disorders in 122,341 European-ancestry cases identifies 58 loci and highlights GABAergic signaling. Nat Genet (2026). https://doi.org/10.1038/s41588-025-02485-8