Blasenkrebs behandeln

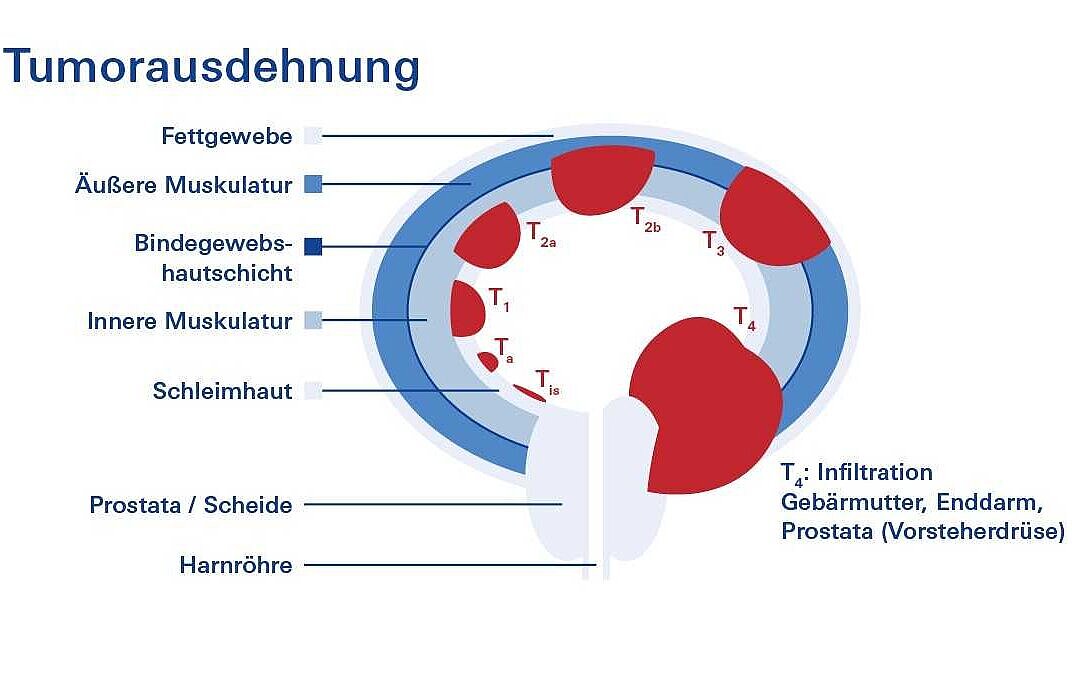

Anhand der verschiedenen Klassifizierungen wird der Krebs mit einer spezifischen Tumorformel beschrieben. Die hiervon abhängige Therapie wird dann entsprechend der aktuellen Leitlinie und somit nach einheitlich formulierten Regeln festgelegt. Auch patienten-individuelle Faktoren – wie Nebenerkrankungen, Alter oder Allgemeinzustand – fließen in die Therapieentscheidung mit ein.

Im Rahmen einer in unserem Haus angebotenen Indikationssprechstunde oder Tumorsprechstunde besprechen wir die jeweiligen Therapieoptionen mit Ihnen in einem ausführlichen Gespräch und legen das weitere Vorgehen gemeinsam fest.

Generell richtet sich die Therapie nach der Tumorart.

Nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs

Nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs bedeutet, dass der Tumor nur die innere Schleimhautschicht der Blase betrifft und noch nicht in die tieferliegenden Muskelschichten eingewachsen ist. In diesem frühen Stadium gibt es sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Die Behandlung dient dem Ziel, den Krebs zu heilen.

Zunächst muss der Krebs vollständig entfernt werden. Hierzu setzen die Ärztinnen und Ärzte die sogenannte transurethrale Resektion (TUR-Blase) ein. Bei diesem Standardverfahren wird der Tumor bei einer in Narkose durchgeführten Blasenspiegelung durch die Harnröhre mit einer elektrischen Schlinge abgetragen und somit blasenerhaltend entfernt. Zusätzlich sollte die Ärztin oder der Arzt auch Muskelgewebe der Harnblase entnehmen, um eine Beteiligung der Muskulatur analysieren zu können. Meist wird vor der Operation ein fluoreszierender Farbstoff in die Harnblase injiziert, um den Tumor in einem speziellen Blaulicht besser von der gesunden Schleimhaut unterscheiden zu können. Der entfernte Tumor wird anschließend genau im Labor untersucht.

Auch wenn der Blasenkrebs scheinbar vollständig entfernt wurde, kann er je nach Grading und Wachstumsmuster häufig wieder auftreten (Krankheitsrückfall, Rezidiv). Daher ist ein weiteres Ziel der Behandlung, durch ergänzende, ambulante Blasenspülungen mit Medikamenten einem Krankheitsrückfall vorzubeugen („Instillationstherapie”). Bei besonders aggressiven, auf die Schleimhaut begrenzten Tumoren ist vor Beginn der Instillationstherapie eine Nachresektion (innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach der ersten Operation) notwendig.

Ob das Behandlungsteam in Ihrem Fall eine Therapie mit Blasenspülungen empfiehlt, hängt von Ihrem individuellen Rückfallrisiko ab. Hiernach richtet sich auch, welche Medikamente die Ärztinnen und Ärzte für geeignet halten und für welche Zeitdauer die Therapie empfohlen wird.

Arten der Instillationstherapie

Chemotherapie in die Blase

Chemotherapeutika werden über einen Katheter direkt in die Blase eingebracht, um verbliebene Krebszellen zu zerstören.

Immuntherapie mit BCG (Bacillus Calmette-Guérin)

Eine abgeschwächte Form von Tuberkulosebakterien wird in die Blase eingebracht. Sie regt das Immunsystem an, Krebszellen zu bekämpfen. BCG ist besonders bei Tumoren mit höherem Rückfallrisiko (pT1, oder High-Grade-Tumoren) wirksam.

Die Instillationstherapie beinhaltet oft mehrere Anwendungen über Wochen. Die Medikamente werden über einen Katheter in die Blase eingebracht und verbleiben kurzzeitig dort. Anschließend werden sie spontan mit dem Wasserlassen entleert.

Da nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs trotz Behandlung wiederkehren kann, ist eine engmaschige Nachsorge mithilfe regelmäßiger Blasenspiegelungen, Urinuntersuchungen und ggf. Bildgebungen notwendig. Die Intervalle der Nachsorge hängen von der individuellen Rückfallgefahr ab.

Muskelinvasiver Blasenkrebs

Bei muskelinvasivem Blasenkrebs ist der Krebs in die Muskelwand der Harnblase oder darüber hinaus in die umgebenden Strukturen oder Organe gewachsen. Er hat aber noch keine Fernmetastasen gebildet. Der Goldstandard in diesen Fällen ist die operative Entfernung der Blase samt umliegender Organe (bei der Frau Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke und Anteile der vorderen Scheidenwand; beim Mann Prostata und die Samenbläschen). Zusätzlich werden die umliegenden Lymphknoten ebenfalls entfernt.

Bei örtlich fortgeschrittenem Blasenkrebs oder hochgradigem Verdacht auf das Vorliegen von Lymphknotenmetastasen ist vor der eigentlichen Blasenentfernung zusätzlich eine Chemotherapie notwendig. Ob bei Ihnen eine zusätzliche Chemotherapie sinnvoll wäre, wird in der Tumorkonferenz ausführlich besprochen.

Die Blasenentfernung (Zystektomie) erfolgt selbstverständlich in Vollnarkose. Während der Operation entfernt das Operationsteam nicht nur die krebsbefallene Blase, sondern ersetzt diese auch durch eine neue Harnableitung.

Formen der Harnableitung

In unserem Zentrum bieten wir folgende Möglichkeiten an, den Urin nach Entfernung der Blase aus dem Körper zu leiten:

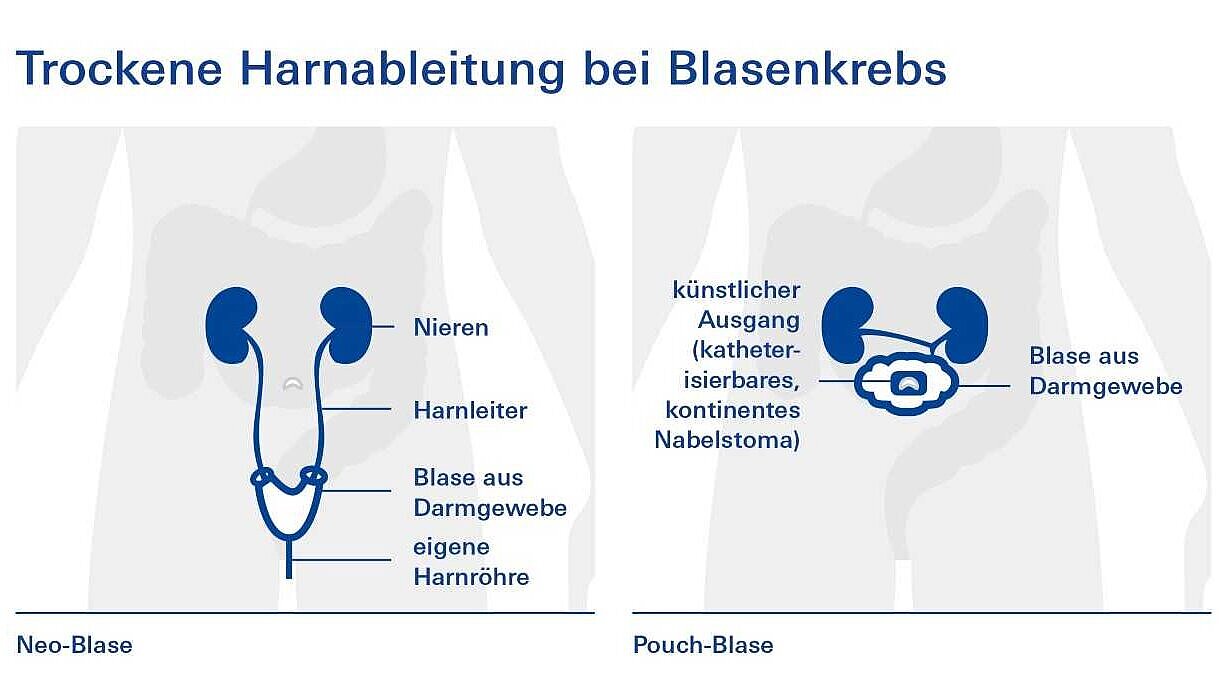

Kontinente Formen

Bei kontinenten Formen der Harnableitung wird der Urin in einem neu geschaffenen Reservoir im Körper gespeichert und kann kontrolliert entleert werden.

Ersatzblase (Neoblase) aus Darm

Aus einem größeren Stück Dünndarm wird eine neue „Blase” geformt, die an die ursprüngliche Harnröhre angeschlossen wird. Das Wasserlassen ist somit (oft) auf natürlichem Weg möglich, ein äußerer Beutel ist nicht notwendig.

Pouch

Manchmal ist es nicht möglich, das zu einer „neuen“ Harnblase geformte Darmstück mit der Harnröhre zu verbinden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Harnröhre ebenfalls krebsbefallen war und im Rahmen der Operation mit entfernt werden musste. Das eine Ende des Darms wird dann mit der Bauchdecke verbunden und es entsteht ein sogenanntes Stoma. Damit nicht fortlaufend Urin aus dem Stoma austritt, wird zusätzlich ein Ventilmechanismus eingebaut. Die „neue“ Harnblase kann somit Urin speichern, ihn aber nicht ableiten. Stattdessen wird der Urin mittels Katheter manuell abgelassen. Selbstverständlich zeigen wir Ihnen im Krankenhaus, wie Sie das Selbst-Katheterisieren über das Stoma durchführen.

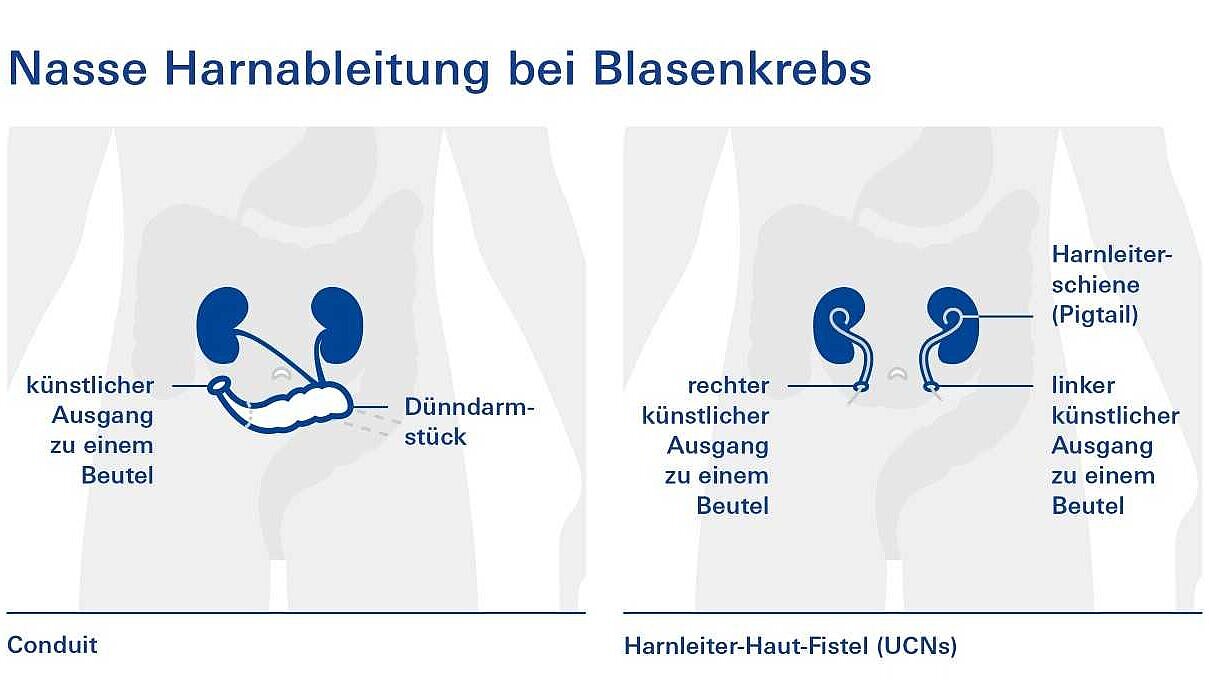

Inkontinente Formen

Ileum-Conduit (künstlicher Harnausgang)

Bei einem sogenannten Conduit wird ein kleines Stück Dünndarm (ca. 12 bis 15cm) abgetrennt und die Harnleiter an einem Ende dieses Darmstücks eingeleitet. Die beiden Enden des Darmes werden wieder miteinander verbunden. Das andere Ende des entnommenen Darmstücks wird als Stoma (Öffnung) durch die Bauchdecke nach außen geführt und der Urin dauerhaft in einem speziellen Beutel („Urostomiebeutel”) gesammelt. Dieser Eingriff ist technisch relativ einfach und sicher und mit einer geringeren intraoperativen und aber auch postoperativen Komplikationsrate assoziiert. Zudem dauert der Eingriff deutlich kürzer. Auch die Handhabung ist einfacher, sodass diese Option insbesondere bei hohem Patientenalter oder vielen Begleiterkrankungen empfohlen wird.

Harnleiter-Haut-Fistel (Ureterokutaneostomie, kurz UCN)

Diese Form der Ableitung stellt die einfachste Form der Harnableitung dar und kommt daher nur bei schwer erkrankten Patienten oder sehr fortgeschrittenen Tumorstadien in Frage.

Radiochemotherapie als Alternative zur Blasenentfernung

Die Radiochemotherapie ist eine Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie, die vor allem bei muskelinvasivem Blasenkrebs eingesetzt wird – also, wenn der Tumor in die Blasenmuskulatur eingewachsen ist, aber eine Operation zur Entfernung der Blase (Zystektomie) nicht gewünscht oder nicht möglich ist.

Die Strahlentherapie zielt darauf ab, den Tumor lokal zu zerstören, während die Chemotherapie parallel verabreicht wird, um die Wirkung der Strahlen zu verstärken und eventuell vorhandene Krebszellen im ganzen Körper zu bekämpfen.

Die Radiochemotherapie dauert in der Regel einige Wochen und wird ambulant oder stationär durchgeführt. Wichtig ist eine enge Überwachung und Nachsorge, um den Therapieerfolg zu kontrollieren und eventuelle Nebenwirkungen frühzeitig zu behandeln.

Metastasierter oder inoperabler Blasenkrebs

Beim metastasierten oder inoperablem Urothelkarzinom (Ausbreitung bis in die Bauch- und Beckenwand (T4b)) ist das Ziel der Behandlung, das Tumorwachstum zu verlangsamen, Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten. Eine Heilung ist in diesem Stadium nicht mehr möglich, aber es gibt heute wirksame Therapien, die die Erkrankung oft über längere Zeit kontrollieren können.

Die wichtigsten Therapieansätze sind

Chemotherapie

Die Chemotherapie in der Behandlung des Urothelkarzinoms setzt sich zusammen aus einer sogenannten platinbasierten Chemotherapie, meist mit den Wirkstoffen Cisplatin oder Carboplatin in Kombination mit anderen Medikamenten wie Gemcitabin. Die Chemotherapie zielt darauf ab, die sich schnell teilenden Krebszellen zu zerstören.

Cisplatin gilt als wirksamer, ist aber nicht für alle Patienten geeignet, z. B. bei eingeschränkter Nierenfunktion, schlechtem Allgemeinzustand oder hohem Patientenalter. In solchen Fällen wird oft auf Carboplatin ausgewichen.

Immuntherapie (Checkpoint-Inhibitoren)

Immuntherapien wie beispielsweise Nivolumab, Pembrolizumab oder Avelumab aktivieren das körpereigene Immunsystem, sodass es Krebszellen besser erkennt und bekämpft.

Die Immuntherapie wird meist sehr gut vertragen und kann in bestimmten Fällen sogar zu einer längerfristigen Krankheitskontrolle führen.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

Ein weiterer Therapieansatz in der Therapie des metastasierten Urothelkarzinoms sind sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate wie das Enfortumab/Vedotin. Diese Medikamente kombinieren einen Antikörper, der gezielt Krebszellen erkennt, mit einem Zellgift, das direkt in die Tumorzelle eingeschleust wird.

Zielgerichtete Therapien

Bei bestimmten genetischen Veränderungen im Tumor – etwa Veränderungen im FGFR-Gen – können sogenannte zielgerichtete Medikamente wie Erdafitinib eingesetzt werden. Diese blockieren gezielt Signalwege, die das Tumorwachstum fördern. Eine genetische Untersuchung des Tumors (molekulare Diagnostik) kann aufzeigen, ob diese Therapie speziell bei Ihnen infrage kommt.

Strahlentherapie und Schmerztherapie

Bei Metastasen, die Beschwerden verursachen – etwa in Knochen oder Gehirn – kann eine lokale Bestrahlung helfen, Schmerzen zu lindern oder Komplikationen zu verhindern. Auch eine gezielte Schmerztherapie und palliative Maßnahmen spielen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden.

Palliative Zystektomie

Hat sich der Blasenkrebs in seiner Umgebung sehr stark ausgebreitet, kann er örtlich Beschwerden verursachen. Hierzu gehören Blutungen, Rückstau des Harns bis in die Nieren und Schmerzen. Auch können Verbindungen zwischen Blase und Darm entstehen (Fistel). So kann Stuhl in die Harnwege eindringen und mit dem Urin ausgeschieden werden (sogenannte Fäkalurie). Dies ist eine schwere Belastung für die Betroffenen und schränkt ihre Lebensqualität deutlich ein. In solchen Fällen kann die Entfernung der Harnblase sinnvoll sein.

Die Wahl der passenden Therapie hängt von vielen Faktoren ab: dem allgemeinen Gesundheitszustand, der Ausbreitung der Erkrankung, genetischen Merkmalen des Tumors und den bisherigen Behandlungen. Oft werden verschiedene Behandlungsformen nacheinander oder in Kombination eingesetzt. Seit 2024 hat die Kombination der beiden Substanzen Pembrolizumab und Enfortumab/Vedotin den jahrelangen Goldstandard der Chemotherapie in der palliativen Erstlinientherapie abgelöst.

Gerne beraten wir Sie bezüglich der verschiedenen Therapieoptionen im Rahmen unserer Spezialsprechstunde metastasiertes Urothelkarzinom.

Klinische Studien

Neben der Behandlung mit bewährten Therapien besteht für Patientinnen und Patienten mit Blasenkrebs auch die Möglichkeit, an klinischen Studien teilzunehmen.

Kontakt und Anmeldung

Anmeldung zur allgemeinen urologischen Sprechstunde

Telefon: +49 931 201-32100 oder 201-32101

Telefonische Erreichbarkeit:

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr

Terminvergabe Privatsprechstunde

Telefon: +49 931 201-32002

E-Mail: uro_privatambulanz@ukw.de

Fax: +49 931 201-32003

Anschrift

Uroonkologisches Zentrum des Universitätsklinikums Würzburg | Onkologisches Zentrum | Josef-Schneider-Straße 6 | Haus C16 97080 Würzburg