Lisa Harder-Rauschenberger und Chi Wang Ip von der Neurologischen Klinik und Poliklinik haben im Journal „Movement Disorders“ einen Übersichtsartikel über die Rolle peripherer Nerventraumen und Rückenmarksverletzungen als Auslöser einer Dystonie veröffentlicht. Bei dieser Bewegungsstörung ziehen sich die Muskeln unwillkürlich zusammen und der Körper nimmt ungewöhnliche Haltungen ein. Manche Menschen haben eine genetische Veranlagung dafür, aber nicht alle mit diesen Genen entwickeln tatsächlich eine Dystonie. Deshalb vermuten Forschende – allen voran Harder-Rauschenberger und Ip – dass zusätzlich ein „zweiter Auslöser“ nötig ist, damit die Krankheit entsteht. In ihrer Übersicht fassen sie die aktuelle Forschung zusammen, die zeigt, dass Verletzungen von Nerven oder des Rückenmarks ein solcher zweiter Auslöser sein könnten. Solche Schädigungen verändern nicht nur das betroffene Gewebe, sondern auch die Art und Weise, wie Gehirn, Rückenmark und peripheres Nervensystem miteinander kommunizieren. Dabei spielt das Immunsystem eine wichtige Rolle und es kommt zu Umbauprozessen im Nervensystem. Diese sollen eigentlich dabei helfen, die Verletzung zu kompensieren. Manche dieser Veränderungen können jedoch dazu führen, dass sich Bewegungsabläufe dauerhaft verändern und eine Dystonie ausgelöst oder verschlimmert wird. Harder-Rauschenberger und Ip heben zukünftige Herausforderungen und potenzielle therapeutische Implikationen dystonieauslösender Nerven- und Rückenmarksverletzungen hervor. Ein besseres Verständnis des Zusammenspiels zwischen Nervenverletzung, Rückenmarksverletzung, Neuroinflammation und Dystonie könnte den Weg für neue therapeutische Strategien ebnen.

Wie kam es zu der Übersichtsarbeit im Journal „Movement Disorders“, auf Deutsch Bewegungsstörungen?

Chi Wang Ip: Wir hielten beide im Juni 2023 auf dem Samuel Belzberg 6th International Dystonia Symposium (IDS6) in Dublin eine Präsentation und wurden vom Chefredakteur eingeladen eine Übersichtsarbeit über die Second-Hit-Hypothese bei dystonen Erkrankungen für das Journal der International Parkinson and Movement Disorder Society zu schreiben.

Was genau ist eine Dystonie?

Lisa Harder-Rauschenberger: Eine Dystonie ist eine komplexe Bewegungsstörung, bei der es zu abnormen Haltungen und unwillkürlichen Bewegungen kommt. Diese entstehen durch eine gleichzeitige Kontraktion von agonistisch und antagonistischen Muskeln. Normalerweise arbeiten Muskeln abwechselnd: der Agonist zieht sich zusammen und Bewegung entsteht, der Antagonist entspannt und lässt die Bewegung zu. Wenn die Muskeln, die gegensätzliche Bewegungen machen sollten aber zur gleichen Zeit arbeiten, entstehen verkrampfte, unkontrollierte Bewegungen oder Haltungen.

Chi Wang Ip: Die Bewegungen sehen teilweise ganz bizarr aus, Drehungen, Verschränkungen, Zittern. Patienten, die stark betroffen sind, können sich teilweise gar nicht mehr kontrollieren und ruhig sitzen. Und weil die Gelenke gar nicht auf diese abnormen Bewegungen ausgelegt sind, sind diese oft auch mit starken Schmerzen verbunden. Das sind ganz massive Einschränkungen im Leben.

Ist Dystonie eine Begleiterkrankung oder kann sie auch allein auftreten?

Lisa Harder-Rauschenberger: Eine Dystonie kann als Begleiterkrankung auftreten, zum Beispiel bei Parkinson, sie kann aber auch eine eigene Krankheitsentität sein. Es gibt einige Dystonie-Formen, bei denen Patientinnen und Patienten eine Genmutation haben und dann im Laufe des Lebens dystone Symptome entwickeln können.

In der Übersichtsarbeit sprechen Sie vom Second Hit. Eine genetische Prädisposition ist dann der First Hit?

Chi Wang Ip: Richtig. Wir arbeiten zum Beispiel mit genetischen Prädispositionen. Wenn wir eine Maus oder eine Ratte haben, die diesen First Hit schon hat, dann können wir den Second Hit dazutun, zum Beispiel eine Nervenschädigung oder eine Überbeanspruchung. Ein First Hit kann aber durch epigenetische Einflüsse verursacht werden, also Mechanismen, die die Aktivität von Genen beeinflussen. Auch Medikamente können ursächlich sein. Viele Personen nehmen Präparate, die verschiedene Neurotransmitter im Gehirn beeinflussen, sodass dann eine Prädisposition entsteht, die mit einem weiteren äußeren Faktor, dem Second Hit, zur Auslösung einer Erkrankung führt.

Also braucht es einen Second Hit als Auslöser?

Chi Wang Ip: Wenn man sich monogene Formen anschaut, also Dystonien, die durch eine einzige Genmutation verursacht werden können, dann weiß man, dass nicht jeder Mutationsträger automatisch die Erkrankung entwickelt. Wir sprechen von einer reduzierten Penetranz. Teilweise ist die Penetranz bei 20 Prozent, also nur einer von fünf Mutationsträgern zeigt Symptome, teilweise bei 60 oder 70 Prozent. Und keiner weiß genau, warum das so ist. Warum entwickeln nicht alle mit dem Gendefekt Symptome? Deswegen kam die Idee des Second Hits. Aber wie gesagt, eine Dystonie kann durchaus auch andere Ursachen haben.

Wie entwickeln sich die Symptome?

Chi Wang Ip: Wir gehen davon aus, dass Dystonie eine Netzwerkerkrankung des Gehirns ist, gegebenenfalls auch des Rückenmarks, die dazu führt, dass die Kommunikation der Zentren gestört ist. Eine Verletzung am Nerv, zum Beispiel durch einen Sportunfall, könnte eine Dystonie auslösen. Unser Gehirn, das ja plastisch ist und sich anpassen muss, wird forciert, auf diese Verletzung zu reagieren. Es nimmt also Signale wie Schmerz oder Gefühlsstörungen auf und verbarbeitet diese Reize. Ist das Gehirn durch eine Genmutation erkrankt, dann interpretiert es diese Reize falsch und es kommt zu fehlerhaften Rückkopplungen und Co-Kontraktionen.

Das heißt, bei Personen mit bestimmten Genmutationen kommt das Gehirn mit den Nervenverletzungen nicht klar?

Chi Wang Ip: Genau. Das Gehirn gibt dann falsche Informationen ab und die Muskulatur spricht falsch darauf an, sodass diese bizarren Bewegungen auftreten.

Gibt es Belege für die Second-Hit-Hypothese?

Lisa Harder-Rauschenberger: Es gibt tatsächlich genetische Dystonie-Formen, bei denen ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Umweltfaktor beziehungsweise äußerem Faktor und der Dystonie-Entwicklung gezeigt werden konnte. Eine Infektion, ein Trauma durch eine Verletzung oder einen Stoß, Stress jeglicher Art aber auch Klimaeinflüsse wie Hitze können von einem Tag auf den anderen, innerhalb von wenigen Stunden zu dieser Dystonie-Entwicklung führen, die dann auch ein Leben lang bleibt. Also für bestimmte Formen gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Für andere Formen weiß man nur, dass es diese reduzierte Penetranz gibt; und wir postulieren, dass auch da ein Stressfaktor, ein Umweltfaktor, eine Rolle spielt.

Um welche Art von Umweltfaktoren handelt es sich?

Lisa Harder-Rauschenberger: In der Literatur werden zahlreiche Faktoren beschrieben, zum Teil in Einzelfallbeschreibungen, zum Teil in kleinere Studien. Diskutiert werden wie schon genannt unter anderem Nerventrauma und Infektionen. Ein relativ klarer Zusammenhang zur Dystonie-Entwicklung besteht auch für die Überbeanspruchung, also eine aufgabenspezifische Dystonie. Ein Beispiel hierfür ist die Musiker-Dystonie. Denn einige professionelle Musiker, die ihr Leben lang ein Instrument intensiv spielen, entwickeln eine Dystonie, wie zum Beispiel Klavierspieler in bestimmten Fingern.

Wie sieht Ihre aktuelle Forschung zu dem Thema aus?

Lisa Harder-Rauschenberger: Wir machen primär Untersuchungen an Tiermodellen, Mäusen und Ratten mit einer genetischen Prädisposition. Hier untersuchen wir zum Beispiel, wie sich das Gehirn eines symptomatischen Nagers im Vergleich zu einem asymptomatischen unterscheidet. Dieses Verständnis könnte uns helfen beim Menschen einzugreifen bevor es zur Symptomenentwicklung kommt.

Und wie lässt sich das auf die Patientinnen und Patienten übertragen?

Lisa Harder-Rauschenberger: Das ist eine unserer Botschaften im Review. Wir benötigen in Zukunft viel größere klinische Studien, um den Zusammenhang zwischen einer peripheren Nervenschädigung und einer Dystonie-Entwicklung beim Menschen klarer zu zeigen. Die bisherigen Studien haben viel zu geringe Endzahlen. Des Weiteren ist das Nerventrauma in den meisten Fällen nicht genau beschrieben, und der zeitliche Zusammenhang bis zur Dystonie-Entwicklung nicht definiert.

Würde man ein Nerventrauma bei Menschen mit einer genetischen Veranlagung zur Dystonie zum Beispiel anders behandeln oder prüfen, ob eine genetische Veranlagung vorliegt?

Chi Wang Ip: Ich fürchte, so weit sind wir noch nicht, dass wir so etwas machen können. Und tatsächlich sprechen wir ja bei der monogenen Dystonie über eine seltene Erkrankung. Da würde es keinen Sinn machen, jeden, der so eine Verletzung hat, auf eine Genveränderung zu screenen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir diejenigen, von denen wir wissen, dass sie selbst oder in der Familie eine genetische Prädisposition haben aber noch asymptomatisch sind, empfehlen, bestimmte Risikofaktoren wie gewisse Sportarten zu meiden, von denen wir wissen, dass sie Symptome auslösen. Diese müssten wir aber eben noch genauer untersuchen.

Lisa Harder-Rauschenberger: Wenn es dann doch passiert, könnte man überlegen, dass man die Inflammation, die nach so einer Nervenschädigung auftritt, früh behandelt und vielleicht die abnormalen plastischen Veränderungen über eine Neuromodulation beeinflusst.

Bei einer hereditären Dystonie, die autosomal-dominant vererbt wird, besteht das Risiko immerhin bei 50 Prozent, die Mutation geerbt zu haben. Wie viele Mutationen sind denn bis jetzt bekannt?

Chi Wang Ip: Wir entdecken immer mehr Gene, die mit einer Dystonie assoziiert sind. Bei den monogenen Formen kennen wir inzwischen mehr als 50. Diese beinhalten Formen, bei denen die Dystonie das einzige Symptom darstellt und auch Formen, die kombiniert sind, zum Beispiel eine Dystonie mit Parkinson-Syndrom. Es gibt sicherlich auch noch viele Mutationen, von denen wir erst noch nachweisen müssen, ob sie pathogen relevant sind. Die häufigste Form ist die DYT-TOR1A-Dystonie. Bei dieser Form kann es zu sehr starken Symptomen kommen.

Warum sollten Ärztinnen und Ärzte aus der Neurologie und gegebenenfalls Primärmedizin Ihre Übersichtsarbeit lesen?

Lisa Harder-Rauschenberger: Zum einen dauert es oft noch sehr lange, bis Patientinnen und Patienten die Diagnose Dystonie erhalten, obwohl ihre Lebensqualität dann schon stark eingeschränkt ist. Wichtig wäre also eine frühe Diagnose und Anamnese, damit die Betroffenen schnell eine geeignete symptomatische Behandlung erhalten. Zum anderen ist Aufklärung sehr wichtig. Wenn jemand aus der Familie eine monogenetische Form wie DYT-TOR1A hat, dann sollten die Familienmitglieder über diese Prädisposition informiert und Auslösefaktoren informiert werden.

Chi Wang Ip: In der Übersichtsarbeit beschreiben wir auch, was eine Dystonie ist. Da sie nicht jeder kennt, wird sie auch oft verkannt. Früher wurden zum Beispiel Dystonien häufig als psychogen eingestuft, obwohl es klare organische Veränderungen im Gehirn und teilweise auch im Rückenmark gibt. Auch die Muskeln können sich durch die dauerhafte massive Anspannung verändern.

Noch einige Fragen zur Neurologie am UKW, die ja einen klaren Schwerpunkt auf Bewegungsstörungen hat – in Forschung, Lehre und Behandlung. Was ist das Besondere am Standort Würzburg?

Chi Wang Ip: Wir betreiben eine spezialisierte Ambulanz für Botulinumtoxin-Behandlungen, die bei fokalen und segmentalen Dystonien zentral sind. Darüber hinaus gehören wir zu den deutschen Zentren, die die Tiefe Hirnstimulation bei Dystonien durchführen. Bei der Diagnostik und Behandlung legen wir besonderen Wert auf den interdisziplinären Ansatz: Wir arbeiten eng mit der Neurochirurgie, Neuroradiologie und Psychiatrie zusammen. Hervorzuheben ist unsere präklinische und klinisch-translationale Forschung zu Bewegungsstörungen, zur Pathophysiologie, Netzwerken der motorischen Kontrolle, Therapieansätzen und Tiermodellen. Wir sind einer der wenigen Standorte, die auf diesem Gebiet an Tiermodellen forschen. Dadurch sind wir international sichtbar und gut vernetzt.

Frau Harder-Rauschenberger, Sie haben noch vor Ihrer Facharztausbildung angefangen, mit Dystonie-Mausmodellen zu arbeiten. Was machen Sie konkret?

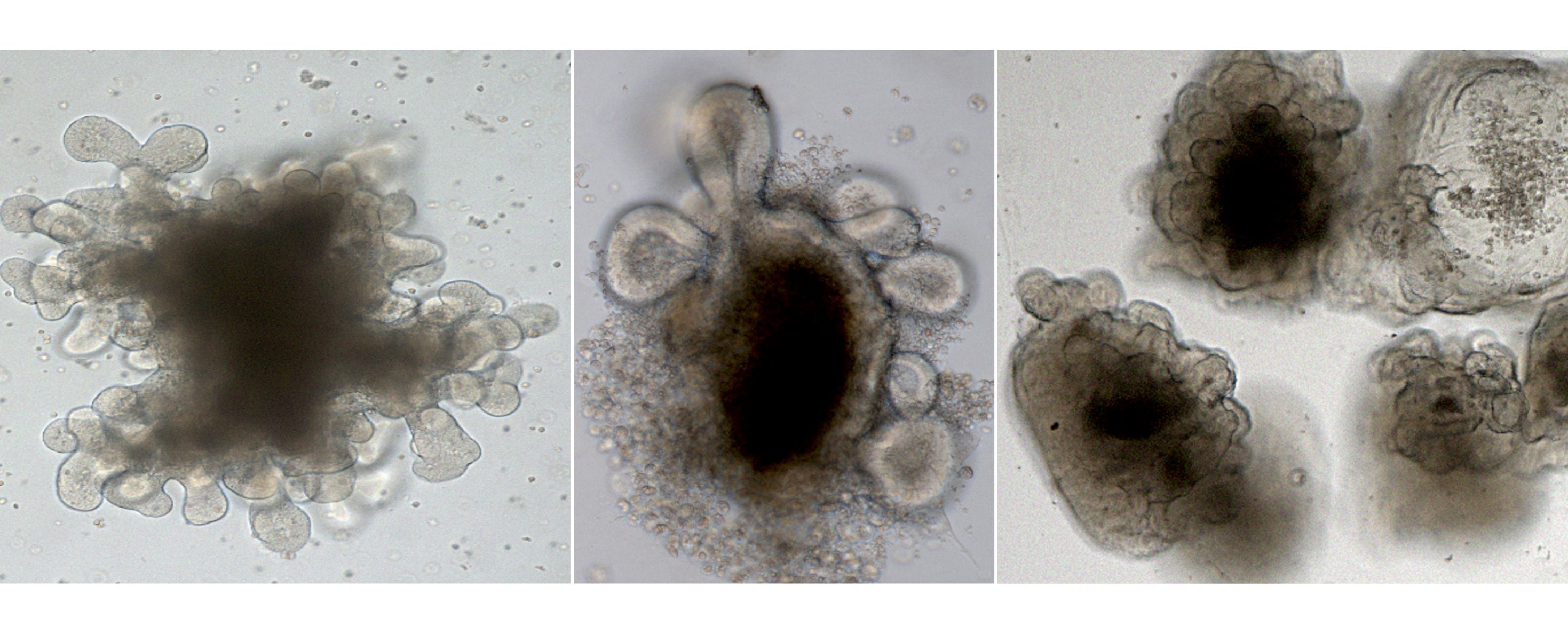

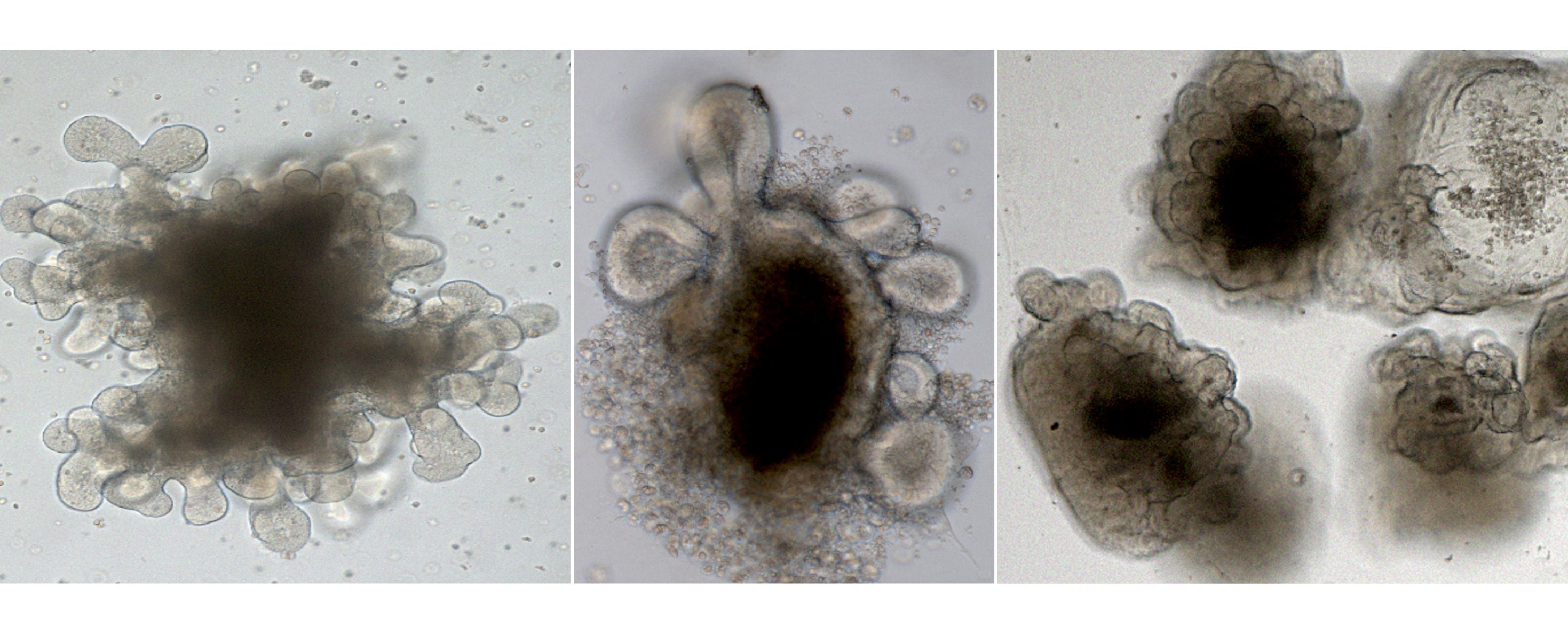

Lisa Harder-Rauschenberger: Zunächst einmal haben wir mehrere symptomatische Nager-Modelle für verschiedene Dystonie-Formen entwickelt. Die verschiedenen Mäuse mit Dystonie-Mutationen setzen wir unterschiedlichen äußeren Faktoren aus, beobachten die Entwicklung von Symptomen und vergleichen diese mit Symptomen beim Menschen. Dabei hilft mir meine klinische Erfahrung sehr. Wobei sich bei der Bewertung von dystonen Symptomen im Nagermodell auch viel getan hat. Während ich früher noch Videos der Nager manuell untersucht habe, können wir diese heute automatisiert auswerten.

Können Sie ein Beispiel Ihrer Untersuchungen nennen.

Lisa Harder-Rauschenberger: In einem aktuellen Projekt untersuchen wir die Dystonie, die durch Überbeanspruchung ausgelöst wird. Wir charakterisieren Ratten, die wiederholt einen Hebel drücken sollen und sehen ganz deutliche, abnormale, Dystonie-ähnliche Bewegungen. In einem translationalen Ansatz vergleichen beziehungsweise belegen wir diese Ergebnisse mit Dystonie-Patienten. Dann untersuchen wir das Gehirn der Nagetiere. Wir machen ein FDG-PET - ein bildgebendes Verfahren aus der Nuklearmedizin, bei dem eine leicht radioaktiv markierte Zuckerform gespritzt wird – und untersuchen, wie unterschiedliche Regionen des Gehirns Glukose aufnehmen und mehr oder weniger aktiv bei der Dystonie sind. Das können wir mit dem FDG-PET beim Menschen vergleichen. Darüber hinaus können wir prüfen, ob Botenstoffe wie Dopamin verändert sind und strukturelle Veränderungen analysieren.

Kann man das Gehirn eines Nagetiers gut mit dem menschlichen Gehirn vergleichen?

Chi Wang Ip: Was die Bodenstoffe und Zellbestandteile angeht, ja. Die grobe Struktur ist auch vergleichbar, aber nicht eins zu Eins. Menschen haben ein sehr viel höhere entwickeltes Gehirn als Nager. Aber zur Aufgabe des Hebeldrückens: Der Vorteil ist, dass die Hand oder Vorderpfote der Nagetiere ziemlich gut vergleichbar ist mit der Hand vom Menschen. Nur der Daumen, der ist bei den Nagern viel kleiner.

Was waren Ihre persönlichen Highlights oder bahnbrechenden Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Dystonie?

Chi Wang Ip: Uns ist über die Jahre immer besser gelungen, Tiermodelle zu entwickeln, an denen wir die Pathophysiologie der Dystonie und unsere Second-Hit-Idee detaillierter untersuchen können und die sehr viel näher an der menschlichen Erkrankung sind als die Modelle, die bislang auf dem Markt existieren. Gerade bei der fokalen Dystonie, die nur einen Bereich des Körpers betrifft, wie den Arm oder die Hand, gibt es meiner Meinung nach kein vergleichbares Modell. Die Veränderungen der Rattenpfote ist zum Beispiel dem Menschen sehr ähnlich.

Und dann haben wir über die Jahre hinweg herausragende Techniken zur Untersuchung entwickelt. Mit künstlicher Intelligenz können wir zum Beispiel die Bewegungen der Tiere viel besser und objektiv analysieren und auf den Menschen übertragen (Link zum Paper).

Lisa Harder-Rauschenberger: Das ist ein absoluter Gewinn. Durch die computerisierte Auswertung der Videos erhalten wir viel genauere und beobachterunabhängige Informationen über dystonieähnliche Bewegungen. Das hat unsere Forschung in den letzten Jahren noch viel besser gemacht.

Chi Wang Ip: Und die Glukose-PET-Untersuchungen, die wir beim Menschen schon lange durchführen, konnten wir jetzt auch beim winzigen Gehirn von Nagern etablieren.

Lisa Harder-Rauschenberger: Herausragend sind sicherlich auch unsere Kooperationen im Rahmen der Dystonieforschung, die sich in den vergangenen Jahren verstärkt entwickelt haben und unsere Forschung vorantreiben, indem sie sehr viel Neues ermöglichen. Im Sonderforschungsbereich / Transregio 295 RETUNE arbeiten wir eng mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin zusammen, ferner bestehen intensive Kooperationen mit dem Champalimaud-Centre in Lissabon und Professor Antonio Pisani aus Italien.

Tauschen Sie Modelle und Techniken eigentlich aus oder geben Sie Ihre weiter?

Chi Wang Ip: Das haben wir im Rahmen des EU-Konsortiums „EurDyscover“, das wir koordiniert haben, stark betrieben.

Welche Ziele verfolgen Sie konkret? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Chi Wang Ip: Am Ziel steht immer der Patient, für den wir eine Therapie finden wollen, welche die Symptome lindert oder noch besser kausal etwas verändert. Dazu müssen wir besser verstehen, wie Nerven- und Rückenmarksverletzungen, Entzündungen im Nervensystem und Dystonie zusammenhängen, also Mechanismen von Dystonie auf molekularer, zellulärer und Netzwerk-Ebene untersuchen.

Lisa Harder-Rauschenberger: Wir haben jetzt diese symptomatischen Mausmodelle etabliert und charakterisiert. Nun möchte ich die Mechanismen im Gehirn, welche zur Dystonie führen, näher verstehen und dazu verschiedene Methoden anwenden. Mit der In-vivo-Kalzium-Bildgebung können wir zum Beispiel prüfen, welche Zellpopulationen aktiv sind. Was passiert auf der zellulären und molekularen Ebene. Unsere Forschung soll am Ende einen Unterschied für den Patienten machen.

Chi Wang Ip: In den PET-Untersuchungen leuchten zum Beispiel bestimmte Zentren im Gehirn auf, die krankhaft verändert sind. Hier müssten wir genau schauen, welche Zellpopulationen diese Veränderungen verursachen und ob wir da eingreifen können. Mit Multi-omics-Untersuchungen analysieren wir verschiedene Moleküle gleichzeitig und können sehen, wo in der biologischen Kette – von Gendefekt über RNA und Proteine bis zu Symptom – Fehler auftreten. So könnten wir molekulare Angriffspunkte für neue Medikamente finden.

Lisa Harder-Rauschenberger: Ich etabliere gerade auch zusammen mit Prof. Wessel an unserer Klinik eine neue, nichtinvasive Art der Stimulation in den Tieren. Mit dieser temporalen Interferenzstimulation können wir gegebenenfalls diese abnormalen plastischen Veränderungen die man ja bei der Dystonie vermutet, beeinflussen und gegebenenfalls lindern.

Läuft also auch die Behandlung der Dystonie auf Präzisionsmedizin bzw. personalisierte Medizin hinaus?

Chi Wang Ip: Ja, durch das Gesamtprofil des Patienten können wir die Therapie besser personalisieren. Das ist natürlich gigantisch, aber das ist tatsächlich das Ziel. Aber schon jetzt können wir durch die KI-gesteuerten Auswertungen der Bewegungsstörungen die Therapien, die es bereits gibt, verbessert einsetzen. Denn nicht jeder Patient ist gleich, die Muskeln bewegen sich frei. Alle Patienten sind unterschiedlich von der krankhaften Ausprägung her.

Das Interview führte Kirstin Linkamp / Wissenschaftsredaktion

Publikation: Lisa Harder-Rauschenberger, Chi Wang Ip. The Second Hit Hypothesis in Animal and Human Dystonia: The Role of Peripheral Nerve Trauma and Spinal Cord Injury. Movement Disorders. October 2025. https://doi.org/10.1002/mds.70087

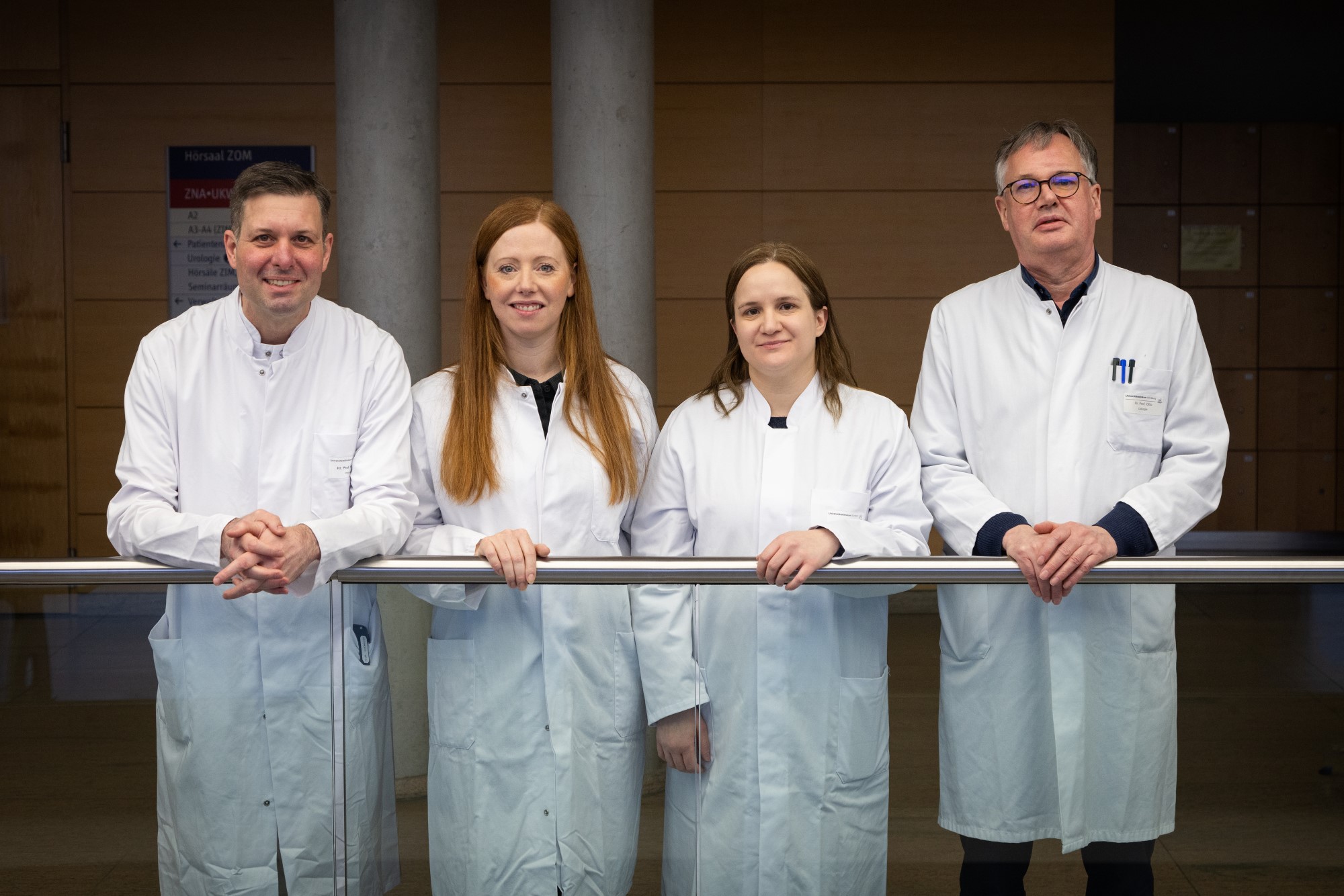

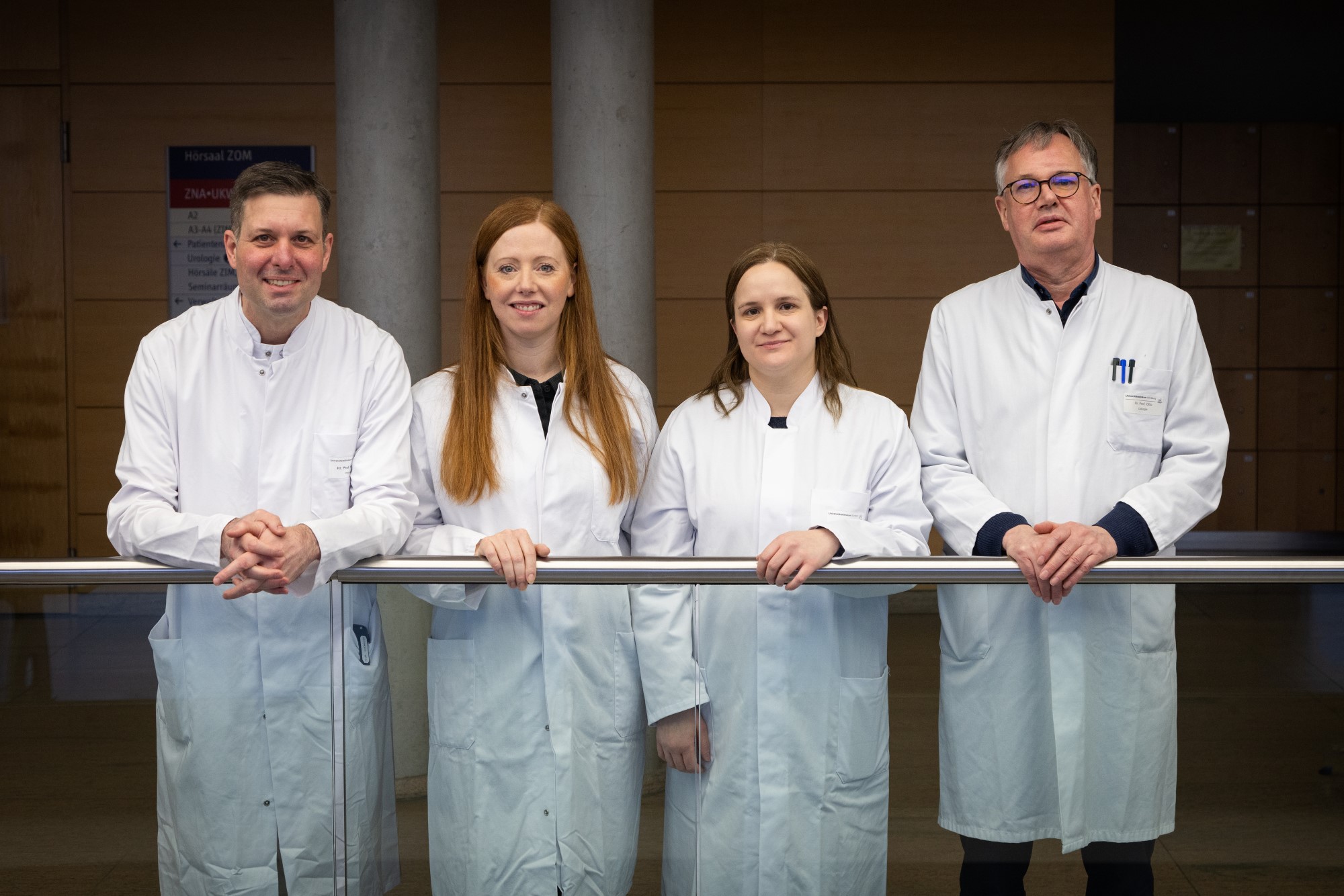

Prof. Dr. Chi Wang Ip ist Universitätsprofessor für Translationale Neurologie am UKW und stellvertretender Direktor der Neurologischen Klinik und Poliklinik. Er begann bereits in jungen Jahren mit der Erforschung des Einflusses des Immunsystems auf erbliche Neuropathien und erweiterte seine Untersuchungen anschließend auf das zentrale Nervensystem und seine entzündlichen Erkrankungen. Während seiner Facharztausbildung entdeckte er seine Leidenschaft für Bewegungsstörungen, was zu einer Spezialisierung auf Parkinson und Dystonie führte. Der Fokus seiner Forschung liegt nun auf diesen Erkrankungen, einschließlich der Entwicklung präklinischer Modelle und der Untersuchung der Wirkung der Immunmodulation auf die Neurodegeneration in diesen Modellen. Darüber hinaus führt er klinische Studien durch, um Forschungsergebnisse in therapeutische Strategien umzusetzen. Er ist federführend bei der Leitlinie Dystonie, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, publiziert bei AWMF, dem Portal der wissenschaftlichen Medizin.

Dr. Lisa Harder-Rauschenberger studierte in Greifswald Humanmedizin und promovierte zu Prostatakarzinomzelle. Bevor sie mit ihrer Facharztausbildung zur Neurologin begann, nahm sie im Jahr 2016 am UKW die Gelegenheit eines Forschungsjahres wahr. Seitdem arbeitet sie in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Chi Wang Ip. Das Clinician Scientist Programm sowie das Habilitationsstipendium des IZKF verschaffte ihr in ihrer klinischen Ausbildung immer wieder Freiräume, in denen sie sich voll und ganz ihrem Forschungsschwerpunkt, der Dystonie, widmen konnte. Ihr Fokus liegt dabei auf der Etablierung von symptomatischen Maus- und Rattenmodellen für die Dystonie, anhand der wir dann versuchen, die Pathophysiologie dieser Erkrankung zu verstehen.