Verbünde und Projekte

MII – Medizininformatik-Initiative und das HiGHmed Konsortium

Die Digitalisierung in der Medizin bietet Chancen sowohl für die Patientenversorgung als auch für die Forschung. Diese bestmöglich zu nutzen ist das Ziel der Medizininformatik-Initiative (MII).

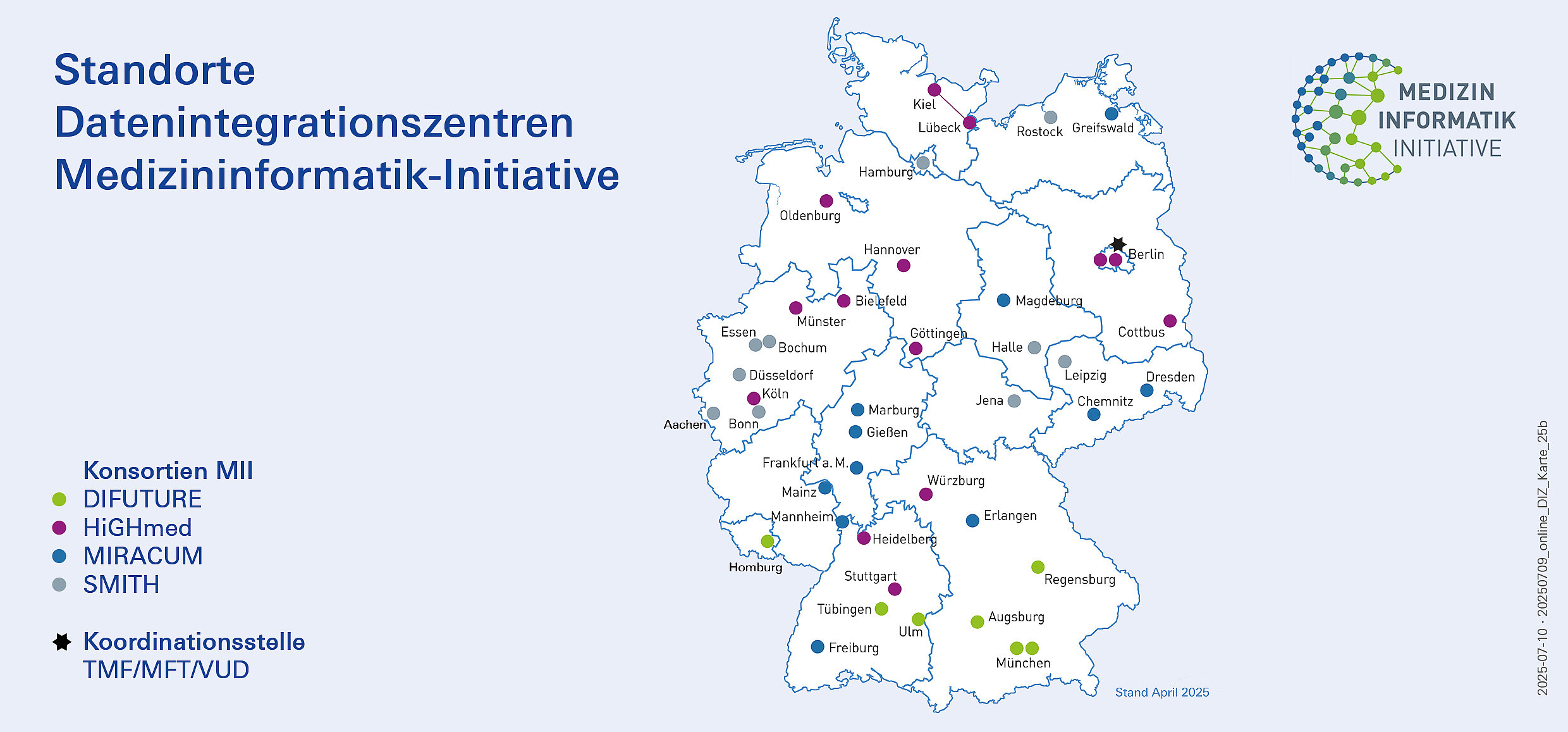

Im Rahmen der MII fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung vier Konsortien, zu denen sich mehrere Universitätskliniken mit weiteren Partnern wie Forschungsinstituten, Hochschulen, Unternehmen oder nichtuniversitären Krankenhäusern zusammengeschlossen haben. Die Konsortien arbeiten gemeinsam daran, die Voraussetzungen zu schaffen, um Daten aus Forschung und Patientenversorgung standortübergreifend verknüpfen und untereinander austauschen zu können.

Das Universitätsklinikum Würzburg ist Teil des Konsortiums HiGHmed.

Ziel des Konsortiums ist es, im Rahmen einer organisations- und institutionsübergreifenden Zusammenarbeit einen Verbund von Datenintegrationszentren aufzubauen und in der Folge qualitativ und quantitativ auszuweiten. Auf der Basis internationaler Standards sollen innovative, interoperable Datenintegrationslösungen und Methoden entwickelt und deren Mehrwert für Forschung und Versorgung belegt werden.

NUM – Netzwerk Universitätsmedizin

Im „Netzwerk Universitätsmedizin“ (NUM) führen erstmalig alle 36 deutschen Universitätsklinika gemeinsam große interdisziplinäre Forschungsprojekte durch. Gestartet ist das Netzwerk im Jahr 2020, um die COVID-19-Forschung aller Universitätsklinika zu koordinieren. Perspektivisch wird das NUM weitere Erkrankungen erforschen und möglichst viele Partnerinnen und Partner aus der medizinischen Wissenschaft, dem Gesundheitswesen und der Gesellschaft einbinden. Im NUM geht es insbesondere um kliniknahe Forschung, deren Ergebnisse unmittelbar die Versorgung der Patientinnen und Patienten unterstützen.

GBN – German Biobank Network

Zentrale Infrastruktur für Biobanken in Deutschland

Biobanken sind grundlegende Ressourcen für die biomedizinische Forschung — sie liefern standardisierte Proben und Daten, die für Studien zu Krankheiten, Therapien, Diagnostik und personalisierter Medizin unerlässlich sind. Durch ein nationales Netzwerk wie das GBN wird der Zugang für Forschende verbessert, Qualität gesichert und sichtbare Forschungspartnerschaften über Institutionen und Ländergrenzen hinweg geschaffen.

Das GBN bringt Biobanken von Universitätskliniken, Forschungszentren und anderen Einrichtungen zusammen, die humane biologische Proben (z. B. Blut, Gewebe) sammeln, qualitätsgesichert lagern und Forschenden zur Verfügung stellen. Dadurch erleichtert es den standortübergreifenden Zugang zu Proben und Daten für die biomedizinische Forschung.

Das Netzwerk entstand aus zwei ursprünglichen Strukturen: dem German Biobank Node (Koordination & nationaler „Knotenpunkt“) und der German Biobank Alliance (Zusammenschluss akademischer Biobanken) und wurde zum 1. Juli 2025 unter dem Namen German Biobank Network vereinigt. Seitdem ist das GBN organisatorisch in das Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) eingebettet, einer bundesweiten Forschungsinfrastruktur der Universitätsmedizin.

Ziele und Aufgaben

- Das GBN vertritt die deutschen Biobanken im europäischen Biobanken-Netzwerk BBMRI-ERIC, einer großen paneuropäischen Forschungsinfrastruktur, die den Zugang zu Bioproben und Daten über Ländergrenzen hinweg erleichtert.

- Qualitätsstandards: Harmonisierung von Qualitätsanforderungen und Prozessen über alle Biobanken hinweg.

- IT-Infrastruktur: Aufbau einer vernetzten IT-Struktur zur Suche und Bereitstellung von Proben und Daten (z. B. über den Sample Locator oder den BBMRI Finder).

- Zugang für Forschende: Ermöglicht nationalen wie internationalen Wissenschaftler, Proben und Daten für Studien zu finden und anzufordern (z.B. über das BBMRI Directory).

- Fortbildung & ELSI: Schulungsprogramme und Ressourcen zu ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten des Biobankings.

NCT WERA – Nationales Centrum für Tumorerkrankungen im WERA-Verbund

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) ist eine langfristig angelegte Kooperation zwischen dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und sechs herausragenden Kompetenz-Standorten in der universitären Krebsmedizin. Durch die enge Vernetzung und Kooperation soll das Forschungspotenzial in Deutschland noch besser erschlossen werden, damit Patientinnen und Patienten frühzeitig von den neuen Erkenntnissen in Diagnostik und Behandlung profitieren. Mit der Aufnahme des Verbunds WERA (Würzburg, Erlangen, Regensburg, Augsburg) im NCT hat Bayern erstmals ein nationales Tumorzentrum und weiteren Rückenwind für die Krebsforschung erhalten.

BZKF - Bayerisches Zentrum für Krebsforschung

Mit der Gründung des Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) im November 2019 wird das große Ziel verfolgt, allen Bürgerinnen und Bürgern in Bayern, ganz unabhängig von ihrem Wohnort, Zugang zu bestmöglichen, neusten und innovativen Therapien zu ermöglichen. Mit dem Zusammenschluss der sechs bayerischen Universitätsklinika in Augsburg, Erlangen, den zwei Standorten in München, Regensburg und Würzburg wird nicht nur die Krebsforschung gefördert, sondern auch Kompetenzen und Wissen zu den Themen Früherkennung, Therapie und Nachsorge von Tumorerkrankungen gebündelt und zugleich Betroffenen eine flächendeckende und interdisziplinäre Versorgung angeboten.

BASE-Netz – Netz des Bayerischen Arbeitskreises für Seltene Erkrankungen

BASE-Netz ist ein Zusammenschluss der Zentren für Seltene Erkrankungen an den sechs bayerischen Unikliniken in Würzburg, Regensburg, Erlangen, München (TU und LMU) und Augsburg. Zusammen mit dem Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen wurde ein Online-Portal zur bayernweiten IT-medizinischen Vernetzung speziell für Seltene Erkrankungen entwickelt.

Das Portal ermöglicht es Patienten mit Seltenen Erkrankungen, sich online an ein Zentrum ihrer Wahl zu wenden, medizinische Unterlagen hochzuladen und eine Erstbeurteilung zu erhalten. Bei vorliegender Einwilligung können die Patientendaten zudem innerhalb des BASE-Netzes sowie mit externen Fachexperten geteilt werden.

Die Plattform wurde etabliert in enger Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungszentrum für Präzisions- und Telemedizin (DZ.PTM), ein Projekt zur Umsetzung standortübergreifender Digitalisierungsprojekte zur Unterstützung von Krankenversorgung und Forschung, welches neben der MII auch maßgeblich an der Etablierung des Datenintegrationszentrums am UKW beteiligt war.

BASE-Netz wurde wie das DZ.PTM vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Masterplans Bayern Digital II gefördert.

VRC – Virtual Research Campus

In einer Zeit, in der medizinische Forschung zunehmend auf große, komplexe Datenmengen angewiesen ist, stellt sich eine zentrale Frage: Wie können diese Daten sicher, effizient und kollaborativ genutzt werden?

Um diese Fragestellung nicht nur zu beantworten, sondern auch erfolgreich umzusetzen, arbeiten die Core Unit Research Data Management und das SMI gemeinsam an der Etablierung einer technischen Infrastruktur. Auf dieser zentralen Plattform, dem Virtual Research Campus (VRC), soll es den Forschenden ermöglicht werden, ihre Studien in einer sicheren, datenschutzkonformen, skalierbaren Umgebung durchzuführen.