Würzburg. Chronische Wunden betreffen einen großen Teil der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen. Faktoren wie Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Druckbelastungen verhindern häufig eine normale Heilungskaskade, sodass die Wunde in einem dauerhaften Entzündungs- oder Reparaturstadium steckenbleibt. Die traditionelle Wundversorgung ist ressourcenintensiv und erfordert häufige persönliche Besuche, die vor allem für die oft bewegungseingeschränkten Patientinnen und Patienten eine Belastung darstellen. Eine App namens Wunderkint soll nun für Entlastung sorgen. Der Name steht für „Segmentierung und Verlaufskontrolle chronischer Wunden durch Künstliche Intelligenz“.

„Normalerweise sehen wir unsere Patientinnen und Patienten nur im Intervall, zum Beispiel einmal im Quartal“, berichtet Dr. Tassilo Dege, der gemeinsam mit Prof. Dr. Astrid Schmieder die Idee zur App hatte und das Projekt im Rahmen des Clinician Scientist Programms des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung (IZKF) klinisch betreut. Die Besuche der Patientinnen und Patienten seien immer nur eine Momentaufnahme. „Eine teledermatologische Versorgung hingegen bietet eine fortlaufende Beurteilung, nicht nur von der Wunde, sondern auch von der Lebensqualität der Betroffenen.“

App bietet fortlaufende Beurteilung der Wunde und Lebensqualität

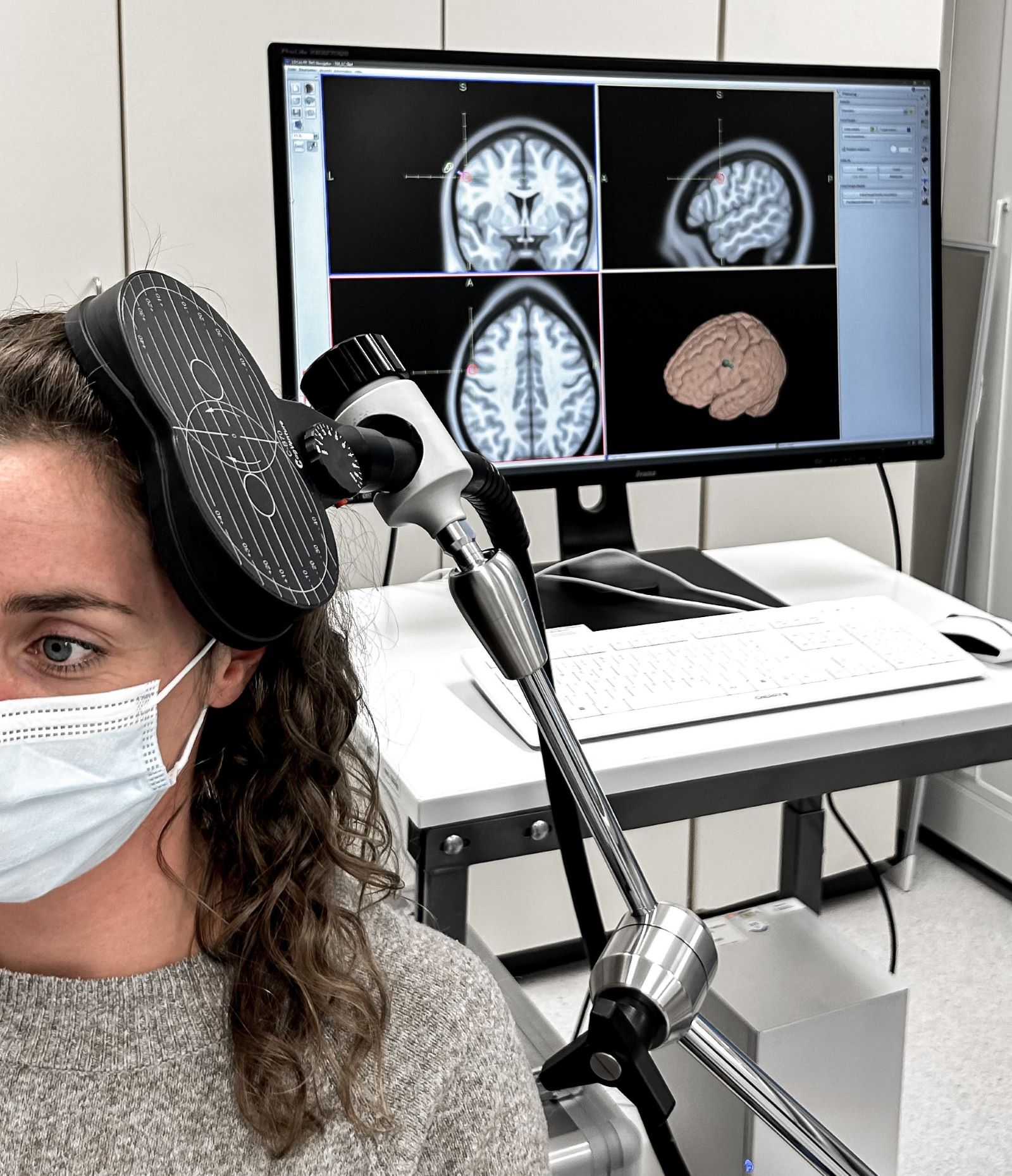

Mit der Wunderkint-App, die derzeit in einer Machbarkeitsstudie getestet wird, können die Patientinnen und Patienten regelmäßig ihre Wunde selbst fotografieren und auf einer Skala die Schmerzintensität, den Juckreiz, die Nässe der Wunde und ihre Stimmung an. Damit die KI die Größe und Röte der Wunde erkennt und analysiert, wird beim Abfotografieren eine Referenzkarte mit einer Farbskala und einem so genannten ArUco-Marker aus schwarzen und weißen Pixeln neben die Wunde gelegt. Sämtliche Daten werden auf einem sicheren Weg an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte übermittelt, die diese auf einem Dashboard abrufen. Auf diese Weise können sie den Wundverlauf beziehungswiese die Heilung aus der Ferne in Echtzeit verfolgen, beurteilen und bei Bedarf die Therapie anpassen. Auch Terminvereinbarungen und Video-Konsultationen sind über die App möglich.

Vergleich von Deep-Learning-Modellen, die den Wundbereich erkennen

Umgesetzt wurde die Idee der automatisierten Wundüberwachung in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Software-Engineering (Informatik II) der Universität Würzburg. Für die technische Realisierung des zugrundeliegenden Software-Projekts sowie das Trainieren der KI-Modelle war Vanessa Borst verantwortlich - Doktorandin am Lehrstuhl für Software-Engineering unter der Leitung von Prof. Dr. Samuel Kounev. Da die automatische Wunderkennung in der medizinischen Bildgebung noch unterrepräsentiert war, verglich sie zunächst verschiedene Deep-Learning-Modelle und fütterte die KIs im Rahmen des technischen Gesamtkonzepts WoundAmbit mit tausenden von öffentlichen Wundbildern, damit diese lernen, die Wundränder und Wundfläche auf dem Foto präzise zu identifizieren. Die KI musste erkennen, welche Bildbereiche zur Wunde gehören und welche nicht, sodass sich Form und Größe exakt bestimmen lassen. Um die Verlässlichkeit der KI bei der Analyse von Wundbildern des UKWs zu prüfen, verglich das Forschungsteam die von der KI erkannten Wundflächen mit den Einschätzungen erfahrener Medizinerinnen und Medizinern – basierend auf einem eigens dafür erstellten Datensatz von Tassilo Dege. Das so entwickelte KI-Modul bildet die Grundlage für die Funktionalität der Wunderkint-App.

Best Student Paper Applied Data Science Track für Brückenschlag zwischen modernster semantischer Segmentierung und realer Wundversorgung

Diese so genannte semantische Segmentierung galt es sodann mit der realen Wundversorgung zu verbinden. „Konkret bedeutet das: Aus den von der KI erkannten Wundflächen mussten verlässliche Größenangaben in Millimetern oder Zentimetern abgeleitet werden. Gerade unterschiedliche Aufnahmebedingungen – etwa wenn die Kamera einmal näher und einmal weiter von der Wunde entfernt ist – machen diese Umrechnung besonders herausfordernd“, erläutert Vanessa Borst. Für diesen Brückenschlag, also dem Übertrag der hochentwickelten KI auf die praxisnahe, verständliche und nützliche Versorgung, gewann die Informatikerin jetzt auf der European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD) 2025 in Porto (Portugal) den „Best Student Paper Applied Data Science Track“. Den Beitrag „WoundAmbit: Bridging State-of-the-Art Semantic Segmentation and Real-World Wound Care“ stellte sie am 18. September 2025 in Porto persönlich vor. ECML PKDD ist die wichtigste europäische Konferenz zu Maschinellem Lernen und Data Mining – also zur Entdeckung von Mustern in großen Datenmengen.

Machbarkeitsstudie testet Praxistauglichkeit der App Wunderkint

Eine laufende Machbarkeitsstudie testet derzeit die Praxistauglichkeit der App. Erste Ergebnisse zeigen eine ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit, eine positive Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten sowie eine deutliche Entlastung des medizinischen Personals.

„Wobei der persönliche Kontakt zum Arzt oder zur Ärztin nicht zu unterschätzen ist und wahrscheinlich zum Heilungsprozess dazugehört“, betont Astrid Schmieder. Sie versteht die Digitalisierung in der Wunderkint-Zielgruppe eher als ein „Add-on“. „Durch die App lernen unsere Patientinnen und Patienten mehr über ihre Erkrankung und den Umgang damit. Das gibt ihnen Mut, Zuversicht und Sicherheit, die Wunde fachgerecht zu behandeln, was zu einer schnelleren Wundheilung führt.“

Die Dermatologin arbeitet mit ihrem Team an verschiedenen Digitalisierungsprojekten, um die Behandlungen verschiedener Krankheitsbilder zu verbessern und die Lebensqualität der Betroffenen zu steigern. „Wir werden künftig digitale Medien haben, die genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind“, sagt Schmieder. Am Zeitalter der Digitalisierung findet sie besonders spannend, dass sowohl das medizinische Personal als auch die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, dieses mitzugestalten.

Stimmen Sie ab für Vanessa Borst als IT Woman of the Year 2025

Vanessa Borst (28) wurde für die Reader’s Choice Awards des Women’s IT Network (WIN) und der Vogel IT Akademie nominiert. Die Awards werden auf dem FIT 2025 Kongress am 27. November in Augsburg verliehen. Ausgezeichnet werden Frauen aus Business IT, eHealth und eGovernment in den Kategorien Digital Transformation, Start Up und Leadership. Hier geht es zur Abstimmung: https://www.fit-kongress.de/award#Abstimmung – durchklicken zum Bereich „Women in eHealth“, weiter zur Kategorie „Young Leader“ und dann Vanessa Borst wählen.

„Diese Nominierung ist nicht nur eine persönliche Anerkennung, sondern auch eine Gelegenheit, das Bewusstsein für KI-Anwendungen in der Medizin zu schärfen, die wirklich etwas bewegen können“, freut sich die Doktorandin.

Text: Wissenschaftskommunikation / KL