Juni 2025

Automated segmentation of the dorsal root ganglia in MRI.

Nauroth-Kreß AC, Weiner S, Hölzli L, Kampf T, Homola GA, Pham M, Kollmannsberger P, Schindehütte M.

Neuroimage. 2025 May 1;311:121189. doi: 10.1016/j.neuroimage.2025.121189. Epub 2025 Apr 2. PMID: 40185423.

Hintergrund und Zielsetzung

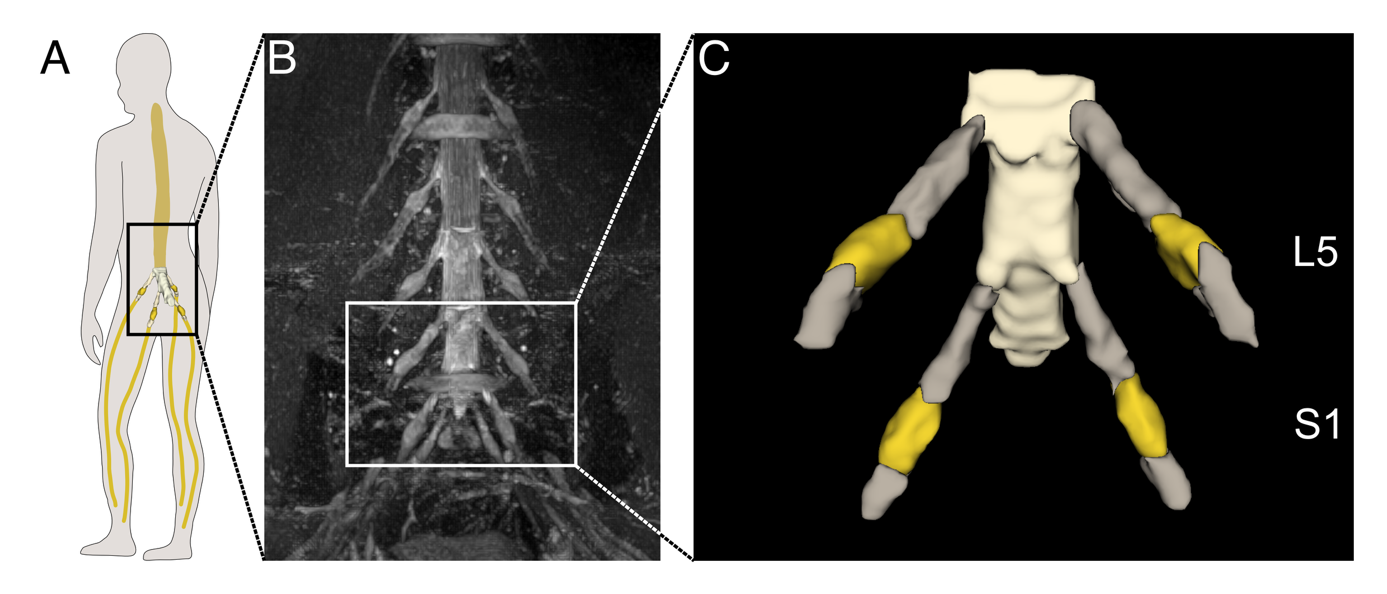

Die Spinalganglien (Dorsal Root Ganglia, DRG) sind kleine Strukturen des peripheren Nervensystems, die sensorische Neuronen enthalten und eine zentrale Rolle in der Entstehung und Verarbeitung von Schmerzen spielen. Fortschritte in der Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglichen es mittlerweile, die DRG bei lebenden Personen sichtbar zu machen. Merkmale wie Volumen und Signalintensität gelten als vielversprechende Bildgebungs-Biomarker bei Erkrankungen wie neuropathischen Schmerzen.

Allerdings stellt die geringe Größe der DRG eine erhebliche Herausforderung für die nicht-invasive Bildgebung dar. Bisher beruht die Auswertung von DRG-MRTs auf manueller Segmentierung – ein zeitaufwändiger und variabler Prozess, der Erfahrung und Expertise verlangt. Um den breiteren Einsatz der DRG-Bildgebung in größeren Studien und an verschiedenen klinischen Standorten zu ermöglichen, besteht ein dringender Bedarf an schnellen, zuverlässigen und vollautomatischen Bildanalysemethoden.

Studiendesign und Ergebnisse

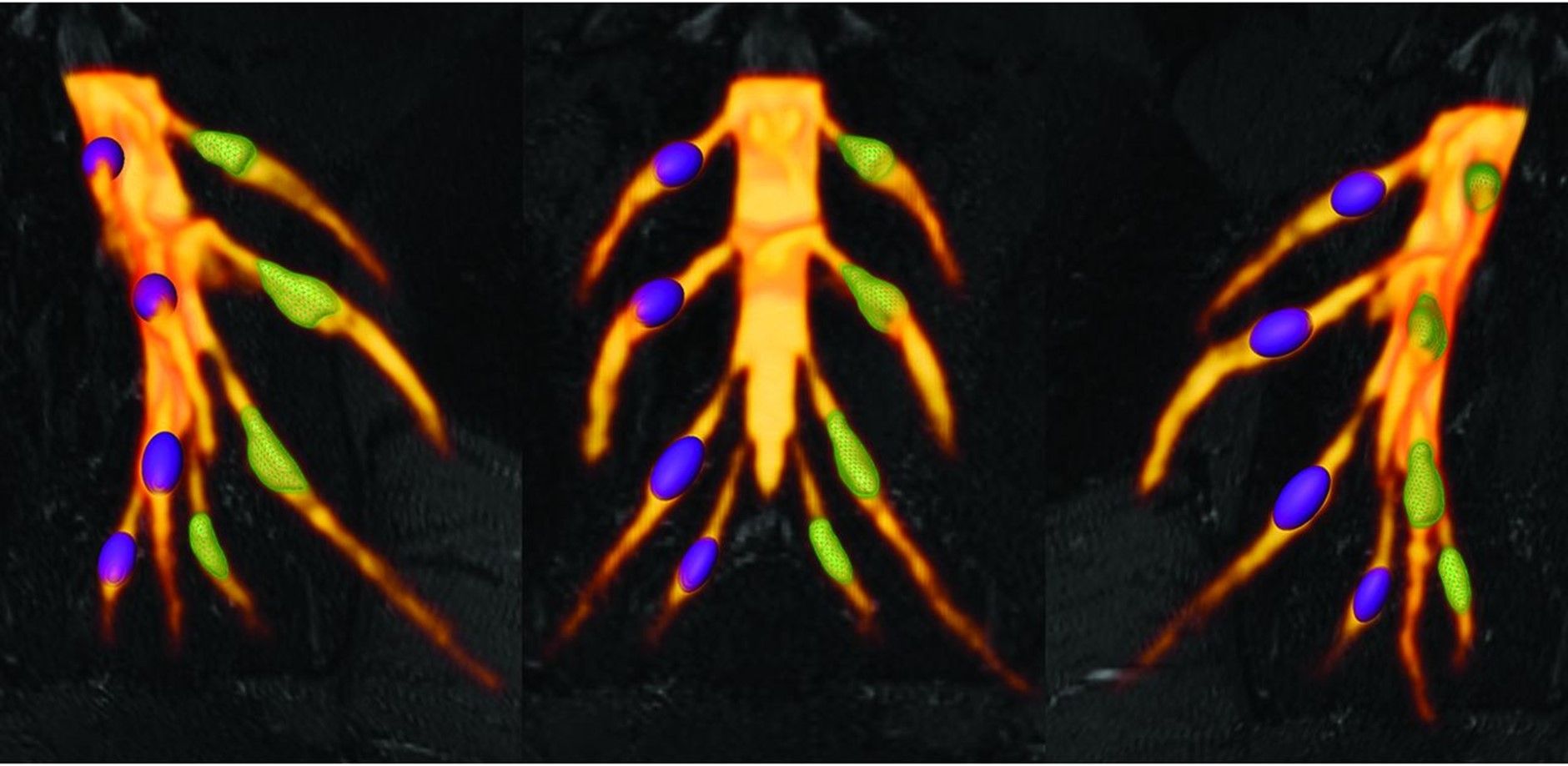

Um die Einschränkungen manueller DRG-Analysen zu überwinden, entwickelten die Forschenden eine vollständig automatisierte Segmentierungsmethode auf Basis von Deep Learning. Zunächst wurden Referenzdaten durch manuelle Segmentierung der lumbosakralen DRG in MRT-Scans gesunder Probanden durch drei Expertinnen erstellt. Diese Annotationen wurden zu einer gemeinsamen „Ground-Truth“-Referenz kombiniert, um Verzerrungen zu minimieren.

Anschließend wurde ein Deep-Learning-Modell (nnU-Net) mit diesen annotierten Datensätzen trainiert und an unabhängigen MRT-Daten von gesunden Probanden und Patientinnen mit Morbus Fabry – einer Erkrankung, die die DRG betrifft – getestet.

Die Forschenden verglichen die DRG-Volumen- und Signalintensitätsmessungen aus den automatisierten Segmentierungen dann mit denen der Expertinnen. Das Modell erreichte eine Genauigkeit auf Expertenniveau und reduzierte die Verarbeitungszeit von 15 bis 20 Minuten auf nur 100 Sekunden pro Bild. Zudem erkannte es zuverlässig klinisch relevante Unterschiede in der Signalintensität zwischen gesunden männlichen Probanden und Fabry-Patientinnen mit Schmerzen, was auf die hohe Präzision und den möglichen klinischen Nutzen des Verfahrens hindeutet.

Bedeutung und Ausblick

Die Studie stellt die erste vollständig automatisierte Methode zur 3D-Segmentierung der Spinalganglien (DRG) in MRT-Aufnahmen mittels Deep Learning vor. Die Methode erreicht eine Genauigkeit auf dem Niveau hoher menschlicher Expertise, ist dabei jedoch deutlich schneller und konsistenter.

Diese Entwicklung ist ein wichtiger Schritt zur Durchführung groß angelegter, objektiver Analysen der DRG-Struktur und -Funktion – sowohl innerhalb einzelner Standorte als auch multizentrisch. Die Methode bietet eine zuverlässige und reproduzierbare Möglichkeit, Veränderungen der DRG zu erfassen, und eröffnet neue Perspektiven für die Nutzung der DRG-Bildgebung als Biomarker bei neuropathischen Schmerzsyndromen.

Sie trägt zum besseren Verständnis von Krankheitsmechanismen bei und ermöglicht die individuelle Verlaufsbeobachtung sowie die Bewertung von Therapieeffekten. Zwar ist eine weitere Validierung in einer breiteren Palette von Krankheitsbildern erforderlich, dennoch stellt dieses Tool einen bedeutenden Fortschritt für die klinische Forschung und die Erforschung des peripheren Nervensystems bei Schmerzstörungen dar.

Weitere Informationen

Dr. med. Magnus Schindehütte ist Advanced Clinician Scientist und Principal Investigator der Klinischen Forschungsgruppe KFO5001, ResolvePAIN. Gemeinsam mit Prof. Rittner und Prof. Krug leitet er das Projekt NP7.

Frühere Paper des Monats

April 2025

Autoantibodies in patients with fibromyalgia syndrome.

Seefried S, Barcic A, Grijalva Yepez MF, Reinhardt L, Appeltshauser L, Doppler K, Üçeyler N, Sommer C.

Pain. 2025 Feb 5. doi: 10.1097/j.pain.0000000000003535. Epub ahead of print. PMID: 39907533.

Hintergrund

Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) ist eine chronische Erkrankung, die durch weit verbreitete Schmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung und häufig auch psychische Symptome gekennzeichnet ist. Die genauen Ursachen sind bislang ungeklärt. Während initial eine rheumatologische Ursache vermutet wurde, galt in den letzten Jahren eine gestörte zentrale Schmerzverarbeitung als Hauptmechanismus. Die vorliegende Studie liefert Hinweise auf zusätzliche periphere Mechanismen und weist auf die Beteiligung des Immunsystems bei einer Subgruppe von Patientinnen und Patienten hin.

Experimentelles Design und Ergebnisse

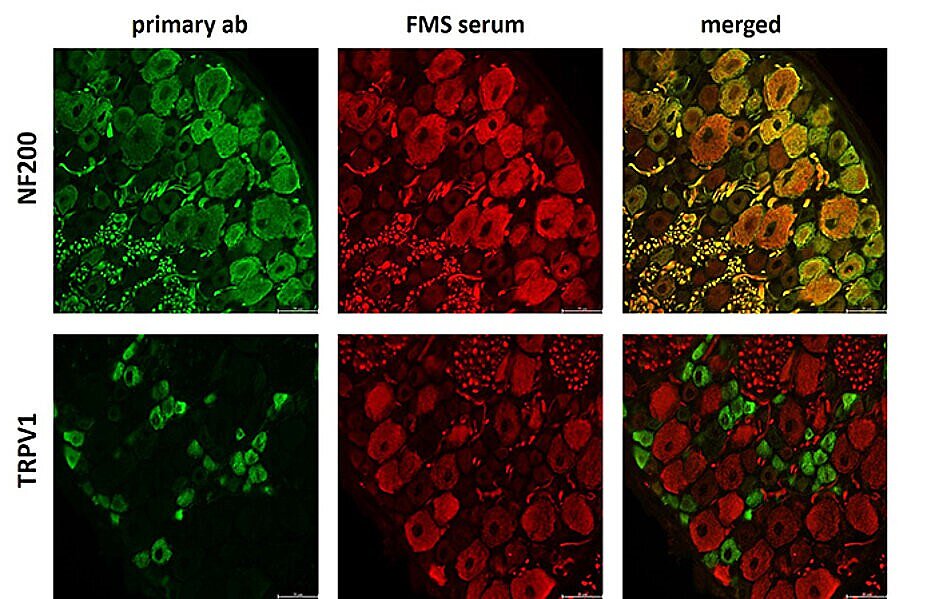

In dieser Studie wurde Serum von Patientinnen und Patienten mit Fibromyalgiesyndrom auf Autoantikörper untersucht – Abwehrstoffe des Immunsystems, die sich gegen körpereigene Strukturen richten. Bei über 35 % der Proben konnten durch Bindungsassays an Schnitten von Spinalganglien (dorsal root ganglia, DRG) solche Autoantikörper nachgewiesen werden.

Mithilfe von Immunfluoreszenz wurde untersucht, an welche Zelltypen sich die Autoantikörper binden. Dabei konnten mehrere Muster unterschieden werden: Einige Patienten hatten z. B. eine Bindung an große Nervenzellen, die für die Weiterleitung von Sinneseindrücken zuständig sind, bei anderen band das Serum an Satellitenzellen, die diese Nervenzellen umgeben und unterstützen. Die Art der Bindung konnte mit den Symptomen der Patienten korreliert werden.

Bedeutung und Ausblick

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei einem Teil der Betroffenen Autoantikörper vorhanden sind und möglicherweise zur Pathophysiologie des FMS beitragen. Zukünftige Studien sollen klären, welche Zielstrukturen genau angegriffen werden. Daraus könnten neue Therapieansätze entstehen, die gezielt auf das Immunsystem abzielen.

Weitere Informationen

Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Sommer ist Sprecherin der Klinischen Forschungsgruppe KFO5001, ResolvePAIN, und Leiterin der Projekte NP1 und NP5. Das Fibromyalgiesyndrom wird in der zweiten Förderperiode der KFO (NP5) untersucht. Doktorandin Sabine Seefried forscht in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. med. Claudia Sommer am Fibromyalgiesyndrom.

Februar 2025

Antibody selection and automated quantification of TRPV1 immunofluorescence on human skin.

Jin Y, Brennecke J, Sodmann A, Blum R, Sommer C.

Scientific Reports 2024 Nov 18; 14(1):28496

Hintergrund

Schmerz entsteht, wenn bestimmte Strukturen im Körper Reize wahrnehmen und weiterleiten. Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Protein TRPV1, das in Nervenendigungen vorkommt. Es löst bei Hitze ein Brennen aus und reagiert auf Entzündungen oder bestimmte chemische Reize. Als zentraler Faktor in der Schmerzverarbeitung und zum Verständnis verschiedener Schmerzzustände ist der Rezeptor deshalb von großer Bedeutung. Dennoch war der zuverlässige Nachweis von TRPV1 in menschlicher Haut bislang schwierig. Grund dafür waren unzuverlässige Antikörper sowie manuelle Messmethoden, die zu Schwankungen in den Ergebnissen führten. Ziel unserer Studie war es, eine standardisierte und objektive Methode zu entwickeln, um TRPV1 in der Haut sicher nachzuweisen und zu quantifizieren.

Experimentelles Design und Ergebnisse

Wir testeten sechs Antikörper unterschiedlicher Hersteller, um diejenigen zu identifizieren, die TRPV1 am zuverlässigsten in Hautproben nachweisen. Mithilfe modernster hochauflösender Bildgebungstechniken machten wir feinste Strukturen sichtbar. Zudem setzten wir hochentwickeltes maschinelles Lernen und Deep Learning ein, um die Analyse zu automatisieren, menschliche Fehler zu minimieren und die Ergebnisse reproduzierbarer zu machen.

Dabei kristallisierte sich heraus, dass zwei spezifische Antikörper besonders zuverlässig TRPV1 erkennen. Mit ihnen lässt sich die Menge und Verteilung in der Haut präzise messen.

Bedeutung und Ausblick

Diese neue Methode ermöglicht einen exakten Nachweis von TRPV1 in menschlicher Haut und verbessert damit die Untersuchung von Schmerzmechanismen bei chronischen Erkrankungen und Entzündungen. Langfristig könnten auf dieser Basis gezielte Therapien entwickelt werden, die TRPV1 blockieren oder regulieren und so neue Behandlungsansätze für Schmerzpatientinnen und -patienten schaffen. Künftige Studien sollen nun die Rolle von TRPV1 bei verschiedenen Schmerzstörungen weiter erforschen und Möglichkeiten zur gezielten Beeinflussung seiner Funktion ausloten.

Weitere Informationen

Yuying Jin ist Doktorandin in der Arbeitsgruppe von Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Sommer, unter deren Leitung die Studie im Rahmen des Z-Projekts durchgeführt wurde. Prof. Dr. med. Claudia Sommer ist zudem Sprecherin der Klinischen Forschungsgruppe KFO ResolvePain 5001.

Dezember 2024

Differential effects of everyday-life social support on chronic pain.

Weiß M, Jachnik A, Lampe EC, Gründahl M, Harnik M, Sommer C, Rittner HL, Hein G

BMC Neurology 2024 Aug 28; 24(1): 301

Hintergrund

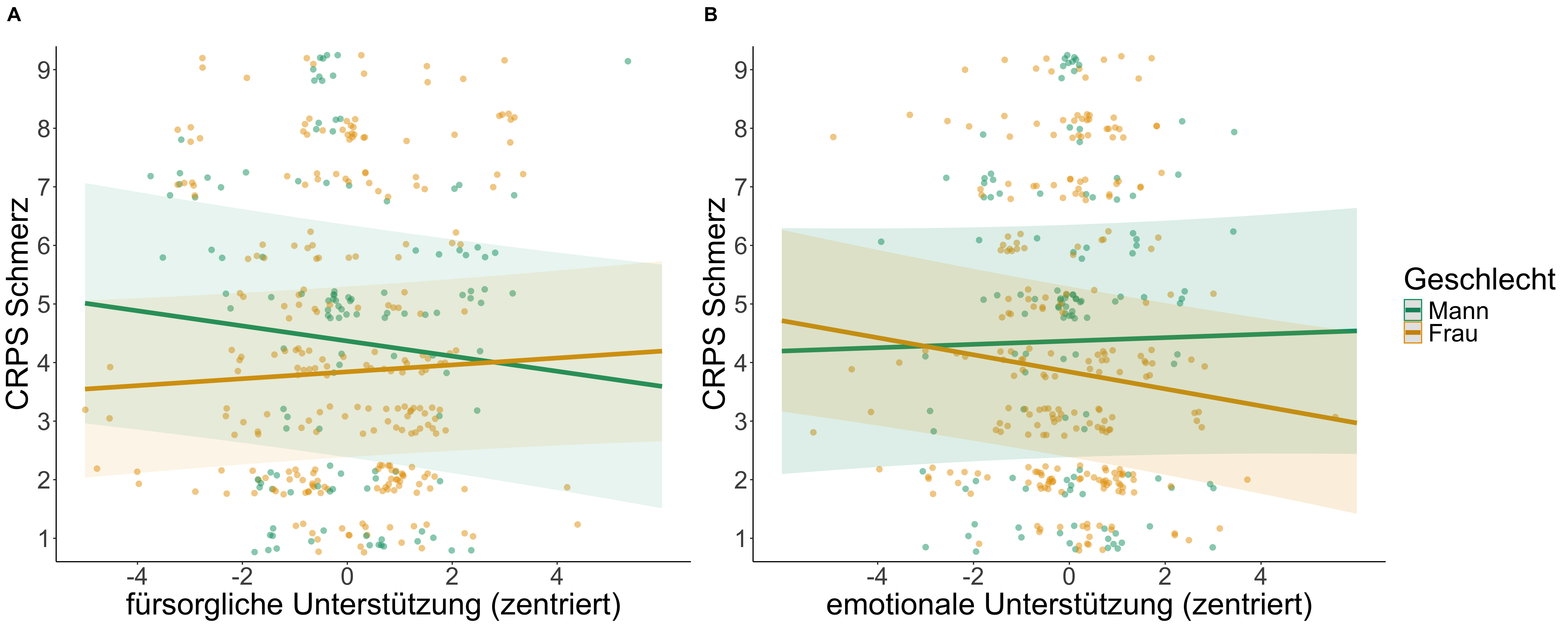

Soziale Unterstützung hat eine komplexe Wirkung auf chronischen Schmerz: Sie kann sowohl lindernd als auch verstärkend wirken. Im Alltag zeigt sich soziale Unterstützung auf vielfältige Weise, darunter emotionale Unterstützung durch Trost oder Zuwendung oder auch praktische Fürsorge, zum Beispiel durch die Übernahme von Aufgaben. Die Wirkung dieser unterschiedlichen Unterstützungsformen wird kontrovers diskutiert und wurde speziell bei chronischen Schmerzerkrankungen wie dem komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS) bisher kaum untersucht.

Durchführung

In dieser Arbeit wurden mittels Smartphone-basierter Befragungen (Ecological Momentary Assessments) 20 CRPS-Betroffene zu ihren täglichen sozialen Interaktionen erfasst. Über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Tage erhielten sie 30 Erhebungsaufforderungen, anhand derer sie, mehrmals täglich Angaben zu Art, Häufigkeit und Qualität der Interaktionen sowie zu den Merkmalen der beteiligten Kontaktpersonen machten. Parallel dazu bewerteten sie die Intensität ihrer CRPS Symptome, insbesondere die des Schmerzes.

Ergebnisse

Die Analyse zeigt, dass soziale Unterstützung im Alltag CRPS bedingte Schmerzen signifikant reduzieren kann. Frauen profitieren dabei in erster Linie von emotionaler Unterstützung, während Männer durch praktische Fürsorge eine Linderung von Schmerzen erfahren.

Bedeutung und Ausblick

Diese Erkenntnisse unterstreichen das Potenzial und die zentrale Rolle psychosozialer Faktoren in der Schmerztherapie und beim Umgang mit chronischem Schmerz. Smartphone-basierte Interventionen könnten zukünftig eventuell gezielt eingesetzt werden, um mit ausgewählten und spezifischen Formen der Unterstützung im Alltag zur Schmerzreduktion beizutragen.

Weitere Informationen

Die CRPS-Studie ist Teil des Z-Projekts der KFO 5001 und wird unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Heike Rittner durchgeführt. Zudem leitet Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grit Hein gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Sommer das Projekt 5, das soziale Kontakte als Regulator von Schmerzempfindungen untersucht.

Oktober 2024

Greguletz P, Plötz M, Baade-Büttner C, Bien CG, Eisenhut K, Geis C, Handreka R, Klausewitz J, Körtvelyessy P, Kovac S, Kraft A, Lewerenz J, Malter M, Nagel M, von Podewils F, Prüß H, Rada A, Rau J, Rauer S, Rößling R, Seifert-Held T, Siebenbrodt K, Sühs KW, Tauber SC, Thaler F, Wagner J, Wickel J, Leypoldt F, Rittner HL, Sommer C, Villmann C, Doppler K; GENERATE study group.

Different pain phenotypes are associated with anti-Caspr2 autoantibodies

Journal of Neurology, 2024 May;271(5):2736-2744. doi: 10.1007/s00415-024-12224-4.

Zur Publikation

Hintergrund

Patientinnen und Patienten mit Autoantikörpern gegen das Protein Caspr2 leiden an sehr unterschiedlichen Symptomen. Bei einem Teil der Betroffenen kommt es zu Schmerzen. In dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich Erkrankte mit Anti-Caspr2-Antikörpern mit und ohne Schmerzen und mit verschiedenen Arten von Schmerzen unterscheiden. Diese Erkenntnisse könnten nicht nur bedeutende Hinweise auf die Entstehung der Krankheit liefern, sondern auch zu einer zielgerichteteren Therapie beitragen.

Durchführung und Ergebnisse

In die Studie wurden 102 Patientinnen und Patienten mit CASPR2-Autoantikörpern aus einer deutschlandweiten Datenbank eingeschlossen. Etwa ein Drittel berichtete von Schmerzen. Diese waren bei mehr als der Hälfte sogar das Hauptsymptom. Die Schmerzen konnten dabei zwei Gruppen zugeordnet werden: Die eine Gruppe wies brennende Schmerzen an den Füßen, die andere Gruppe muskelkaterartige Schmerzen am ganzen Körper auf. Ein Zusammenhang zwischen den Schmerzen und dem Antikörpertiter, der Antikörpersubklasse und einer Antikörperproduktion im zentralen Nervensystem konnte nicht festgestellt werden.

Bestimmte Risikofaktoren für chronischen Schmerz, wie ein Diabetes mellitus, chronische Rückenschmerzen oder eine Polyneuropathie konnten die Schmerzentstehung jedoch begünstigen.

Bedeutung und Ausblick

Da Nervenschmerzen in der Neurologie ein häufiger Vorstellungsgrund sind, kann die Charakterisierung der durch CASPR2-Antikörper hervorgerufenen Schmerzen dazu beitragen, Patientinnnen und Patienten zu identifizieren, bei denen eine diagnostische Autoantikörperbestimmung sinnvoll ist. Unsere Daten legen nahe, dass dies insbesondere bei Nerven- und Muskelschmerzen mit begleitenden Muskelkrämpfen der Fall sein könnte.

Weitere Informationen

PD Dr. med. Kathrin Doppler und Prof. Dr. med. Carmen Villmann leiten gemeinsam das Projekt 3, das sich mit der Untersuchung neuropathische Schmerzen durch Anti-CASPR2-Autoantikörpern befasst. Patrik Greguletz ist als Doktorand in dieser Projektgruppe tätig.

März 2024

Hartmannsberger B, Scriba S, Guidolin C, Becker J, Mehling K, Doppler K, Sommer C, Rittner HL

Transient immune activation without loss of intraepidermal innervation and associated Schwann cells in patients with complex regional pain syndrome.

Journal of Neuroinflammation 2023 Jan; 21(1): 23

Hintergrund

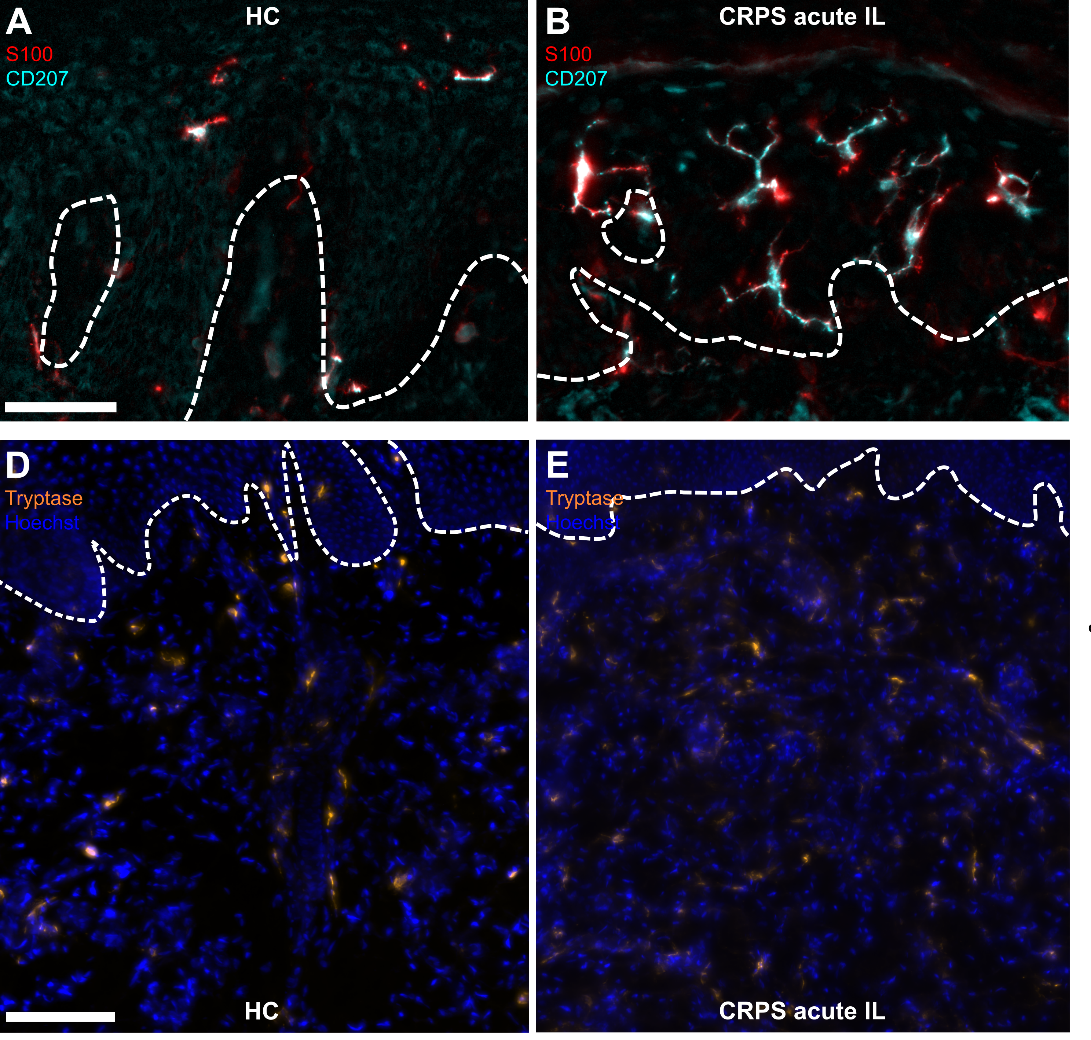

Betroffene des Komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS) leiden unter starken Schmerzen und Funktionsverlust der betroffenen Extremität, was die Lebensqualität beeinträchtigt und bis zur Arbeitsunfähigkeit führen kann. Die genauen Mechanismen und Auslöser dieses Syndroms sind bislang nicht vollständig bekannt. Klinisch sichtbare Symptome sind Ödeme und Farbveränderungen. In dieser Arbeit wurden nun eine Reihe verschiedener Zelltypen in der Haut untersucht, die potenziell zur Pathophysiologie und Schmerzentwicklung des CRPS beitragen könnten.

Durchführung und Ergebnisse

Zu diesem Zweck wurden kleine Hautstanzbiopsien entnommen und sowohl die Nervenfasern als auch das Immunsystem sowie erstmals die intraepidermale Schwann-Zellen in der menschlichen Haut analysiert und quantifiziert: Letztere begleiten die „freiliegenden“ Nervenenden in die Epidermis: Während im frühen Verlauf des CRPS keine Nervendegeneration festgestellt wurde, zeigte sich stattdessen eine Immunreaktion der angeborenen Sentinelzellen, also den Wächterzellen der Haut wie etwa Mast- und Langerhans-Zellen. Im chronischen Verlauf war dieses Reaktionsmuster dann nicht mehr nachweisbar. Interessanterweise korrelierte hier die Anzahl der Mastzellen invers mit der Schmerzintensität der Patientinnen und Patienten, jedoch nicht die Anzahl der Langerhans-Zellen.

Bedeutung und Ausblick

Die Identifizierung möglicher Veränderungen bei CPIP-Betroffenen im Vergleich zu Gesunden vermittelt ein tieferes Verständnis der Pathogenese. Aus diesen Erkenntnissen könnten möglicherweise neue Ansatzpunkte für zukünftige Therapien – etwa im Sinne einer strukturierten Nachsorge – abgeleitet werden.

Die Ergebnisse dieser Studie sollen nun in einer prospektiven Patientenkohorte validiert werden.

Weitere Informationen

Die CRPS-Studie ist eine Langzeitstudie und Teil des Z-Projekts der KFO 5001. Sie wird unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Heike Rittner durchgeführt.

Dezember 2023

Widder Anna, Reese Lena, Lock Johan Friso, Wiegering Armin, Germer Christoph-Thomas, Kindl Gudrun, Rittner Heike Lydia, Dietz Ulrich, Doerfer Jörg, Schlegel Nicolas, Meir Michael

Postoperative Analgesics Score as a Predictor of Chronic Postoperative Inguinal Pain After Inguinal Hernia Repair: Lessons Learned from a Retrospective Analysis.

World Journal of Surgery 2023 Oct; 47(10): 2436-2443

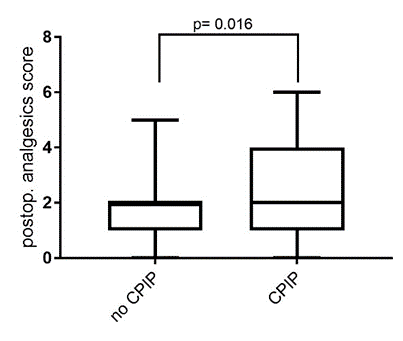

Hintergrund

In der Arbeit wurden bei Patientinnen und Patienten, die in den letzten fünf Jahren im Universitätsklinikum Würzburg (UKW) an einer Leistenhernie operiert wurden, Risikofaktoren identifiziert, die zur Entstehung eines chronischen, postoperativen Schmerzsyndroms (CPIP) führen. Dabei konnte gezeigt werden, dass insbesondere ein erhöhter Schmerzmittelbedarf direkt postoperativ, junges Patientenalter und weibliches Geschlecht mit einem erhöhten Risiko für einen chronischen Leistenschmerz korrelieren.

Durchführung

Durch diese retrospektive Analyse über fünf Jahre konnten wir zeigen, dass auch am UKW zwölf Prozent der an einer Leistenhernie Operierten ein chronisches Schmerzsyndrom entwickelten. Bei allen wurde eine detaillierte sensorische, eine bildmorphologische und eine molekulare Analyse durchgeführt, um im direkten Vergleich objektivierbare Parameter zu identifizieren.

Bedeutung und Ausblick

Die Identifizierung möglicher Veränderungen bei CPIP-Betroffenen im Vergleich zu Gesunden vermittelt ein tieferes Verständnis der Pathogenese. Aus diesen Erkenntnissen könnten möglicherweise neue Ansatzpunkte für zukünftige Therapien – etwa im Sinne einer strukturierten Nachsorge – abgeleitet werden.

Die Ergebnisse dieser Studie sollen nun in einer prospektiven Patientenkohorte validiert werden.

Weitere Informationen

Clinician Scientist Dr. med. Anna Widder and PD Dr. med. Michael Meir arbeiten unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Nicolas Schlegel in der Chirurgischen Klinik I des Universitätsklinikums Würzburg. Alle drei sind Teil des Teams, das an der CPIP-Studie mitwirkt arbeitet und damit auch im Service-Projekts Z tätig ist.

Oktober 2023

Xiang Zhou, Seungbin Han, Nadine Cebulla, Larissa Haertle, Maximilian J. Steinhardt, Daniel Schirmer, Eva Runau, Leon Flamm, Calvin Terhorst, Laura Jähnel, Cornelia Vogt, Silvia Nerreter, Eva Teufel, Emilia Stanojkovska, Julia Mersi, Umair Munawar, Magnus Schindehütte, Robert Blum, Ann-Kristin Reinhold, Oliver Scherf-Clavel, Heike L. Rittner, Mirko Pham, Leo Rasche, Hermann Einsele, Claudia Sommer and K. Martin Kortüm

Bortezomib induced peripheral neuropathy and single nucleotide polymorphisms in PKNOX1.

Biomarker Research 2023 May 16; 11(1):52

Hintergrund

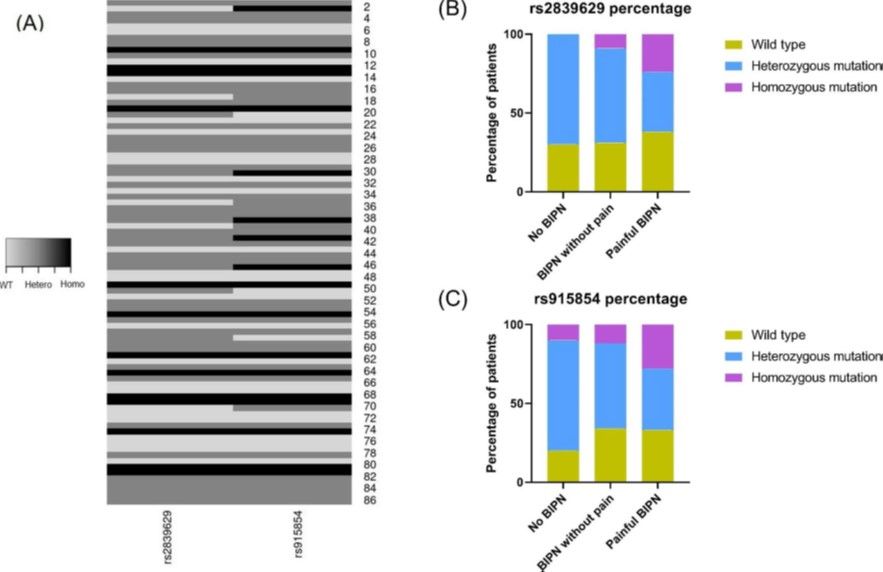

Das Multiple Myelom ist in Deutschland die zweithäufigste bösartige Knochenmarkerkrankung. Ein wichtiger Pfeiler der Myelombehandlung stellt der Proteasominhibitor Bortezomib (BTZ) dar, der bei fast allen Erkrankten zum Einsatz kommt. Ein Großteil der behandelten Patientinnen und Patienten entwickelt unter BTZ eine dosislimitierende periphere Neuropathie. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen liegen weitestgehend im Dunklen. Eine GWAS-Studie legte nahe, dass einzelne Nukleotid-Polymorphismen (SNP) im PBX/Knotted 1 Homeobox 1 (PKNOX1)-Gen mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer von Bortezomib induzierten peripheren Neuropathie (BIPN) korrelieren. In der hier vorgelegten Untersuchung wurde diese Korrelation an Würzburger Myelompatientinnen und -patienten, die eine Behandlung mit BTZ erhielten, überprüft.

Begründung

Zwei Nukleotid-Polymorphismen (SNPs) in PKNOX1 (rs2839629) und in der intergenischen Region zwischen PKNOX1 und CBS (rs915854) wurden mittels Sanger-Sequenzierung bei 88 Patientinnen und Patienten mit multiplem Myelom analysiert. Alle Personen, die eine homozygote Mutation in PKNOX1 aufwiesen, wiesen auch einen homozygot mutierten Genotyp rs915854 auf. Sowohl der homozygot mutierte Genotyp von rs2839629, als auch der von rs915854 war bei Auftreten einer schmerzhaften peripheren Neuropathie (P < .0001) signifikant erhöht.

Bedeutung und Ausblick

Offensichtlich entwickeln Patientinnen und Patienten mit einem homozygot mutierten Genotyp in PKNOX1 (rs2839629) und/oder in der intergenischen Region zwischen PKNOX1 und CBS (rs915854) signifikant häufiger eine schmerzhafte BIPN. Durch Screening dieser beiden SNPs vor Therapiebeginn mit BTZ, ließe sich künftig eventuell daraus – als Biomarker für eine personalisierte Therapie – das Risiko einer schmerzhaften Polyneuropathie besser einschätzten.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt Bortezomib-induzierte Polyneuropahtien, das unter der Leitung von Prof. Dr. med. Martin Kortüm, Prof. Dr. med. Claudia Sommer und Prof. Dr. med. Hermann Einsele steht, erhalten Sie auf der Seite des KFO-Projekts 1.

Mai 2023

Cebulla N, Schirmer D, Runau E, Flamm L, Gommersbach S, Stengel H, Zhou X, Einsele H, Reinhold AK, Rogalla von Bieberstein B, Zeller D, Rittner H, Kortüm KM, Sommer C.

Neurofilament light chain levels indicate acute axonal damage under bortezomib treatment

Journal of Neurology. 2023 Feb 18

Hintergrund

Das Chemotherapeutikum Bortezomib (BTZ) gilt als Mittel erster Wahl bei der Behandlung des Multiplen Myeloms (MM). Bei einigen Patientinnen und Patienten kommt es als Nebenwirkung zu einer Polyneuropathie, die manchmal das Absetzen der Therapie erfordert. Bislang gibt es keinen Biomarker, der diese Nebenwirkung und ihren Schweregrad vorhersagen kann. In der Projektgruppe 1 der Forschungsgruppe KFO wird die Entwicklung und Rückbildung von Neuropathie und Schmerz unter BTZ analysiert.

Begründung

Diese Arbeit liefert eine Interimsanalyse dieser Kohorte, bei der die Neurofilament light chain (NfL) Spiegel vermessen und in Korrelation mit verschiedenen klinischen Parametern gesetzt wurden. Wir konnten zeigen, dass der durch BTZ akut ausgelöste axonale Schaden mit einer Erhöhung der NfL Spiegel einhergeht.

Solch ein erhöhter NfL Spiegel korrelierte wiederum mit einer abnehmenden Amplitude des Nervenaktionspotentials bei elektrophysiologischen Messungen und mit der kumulativen BTZ-Dosis: Je höher die Summe der verabreichten BTZ-Dosen unter laufender Therapie also ist, desto höher liegt der NfL-Spiegel und die elektrische Leitfähigkeit der Nerven – als Grad ihrer Schädigung - nimmt ab.

Wird BTZ abgesetzt, sinken die NfL Spiegel mit der Zeit kontinuierlich und nähern sich den Normwerten wieder an.

Diese Veränderung soll nun weiter im Vergleich mit dem klinischen Verlauf untersucht werden.

Bedeutung und Ausblick

Durch den Nachweis des akuten axonalen Schadens und auch dessen Rückgang im Verlauf mittels NfL ist es möglich, das Ausmaß der Schädigung bei Patientinnen und Patienten mit einer BTZ-induzierten Polyneuropathie (BIPN) besser zu charakterisieren und zu quantifizieren. Im weiteren Verlauf dieser Studie soll nun getestet werden, ob NfL als Biomarker etabliert werden kann. Durch die enge Zusammenarbeit des interdisziplinären und translationalen Teams der KFO 5001 konnte so ein erster Fortschritt im Verständnis der BIPN erzielt werden.

Weitere Informationen

Prof. Dr. med. Claudia Sommer ist Sprecherin der Forschergruppe und Leiterin der Projekte 1, 5 und Z.Doktorandin Nadine Cebulla arbeitet im KFO-Projekt 1 der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. med. Claudia Sommer.

März 2023

Appeltshauser L, Junghof H, Messinger J, Linke J, Haarmann A, Ayzenberg I, Baka P, Dorst J, Fisse AL, Grüter T, Hauschildt V, Jörk A, Leypoldt F, Mäurer M, Meinl E, Michels S, Motte J, Pitarokoili K, Stettner M, Villmann C, Weihrauch M, Welte GS, Zerr I, Heinze KG, Sommer C, Doppler K

Anti-pan-neurofascin antibodies induce subclass-related complement activation and nodo-paranodal damage

Brain. Published online Nov 8 2022

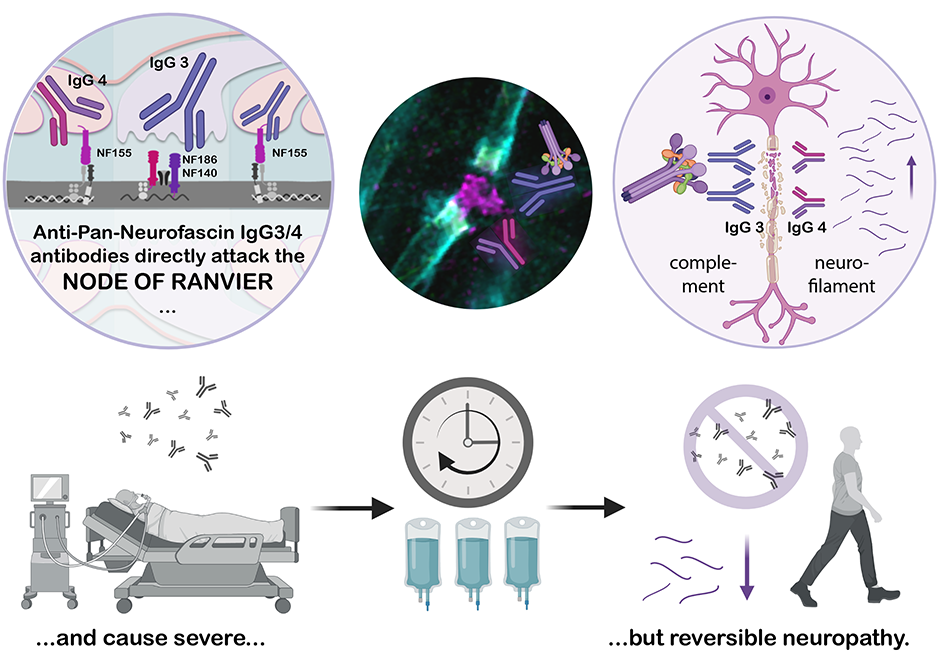

Begründung

In dieser klinisch-experimentellen Arbeit wurden mit Hilfe eines Zellkultur-basierten Modelles erstmals direkte Effekte sogenannter Pan-Neurofascin-Antikörper auf die Bildung und Integrität der Ranvier’schen Schnürringe beschrieben. Diese Einkerbungen in der Myelinscheide eines Axons sind entscheidend für eine schnelle Erregungsleitung. Bei Patientinnen und Patienten mit entzündlichen Polyneuropathien zerstören Neurofascin-Antikörper die Schnürring-Architektur und führen dadurch zu Nervenleitungsstörungen. Die Arbeit beinhaltet die detaillierte Beschreibung der klinischen Folgen: Betroffene leiden an einer akuten und fulminanten Polyneuropathie mit vollständiger Lähmung der gesamten Muskulatur, inklusive der Atemmuskulatur, und müssen teils über Monate beatmet werden. Unter immunmodulatorischer und B-Zell-gerichteter Therapie ist die Erkrankung jedoch reversibel und heilt nach der akuten Phase meist aus.

Bedeutung und Ausblick

Die genaue Beschreibung des klinischen Bildes der Erkrankung hilft im klinischen Alltag, die schwer betroffenen Patientinnen und Patienten zu identifizieren und richtig zu therapieren. Das Verständnis des genauen Pathomechanismus ermöglicht den Einsatz und die zukünftige Entwicklung spezifischer Therapien. Außerdem kann das in dieser Arbeit etablierte Zellkulturmodell zur Erforschung weiterer antikörpervermittelter Polyneuropathien verwendet werden.

Neue Biomarker: Antikörper und Neurofilament-Leichtketten

Die Autorinnen identifizierten außerdem im Langzeit-Verlauf neben dem Antikörper-Titer auch Neurofilament-Leichtketten als neuen Biomarker für die Schwere der Erkrankung und das Therapieansprechen. Dies hilft, die Erkrankung in Zukunft über Monate hin zu überwachen, Therapien unmittelbar anzupassen und mögliche Rückfälle frühzeitig zu erkennen.

Weitere Informationen

PD Dr. med. Kathrin Doppler ist Leiterin des KFO-Projekts 3, das neuropathischen Schmerz infolge von Anti-Caspr2-Autoantikörpere zum Inhalt hat.

Dr. med. Luise Appeltshauser forscht als Clinician Scientist in der Arbeitsgruppe (AG) von PD Dr. med. Kathrin Doppler und Prof. Dr. med. Claudia Sommer an Autoantikörper-vermittelten Neuropathien.

Januar 2023

Schulte A, Lohner H, Degenbeck J, Segebarth D, Rittner H, Blum R, Aue A

Unbiased analysis of the dorsal root ganglion after peripheral nerve injury: no neuronal loss, no gliosis, but satellite glial cell plasticity

Pain. Published online Aug 15 2022

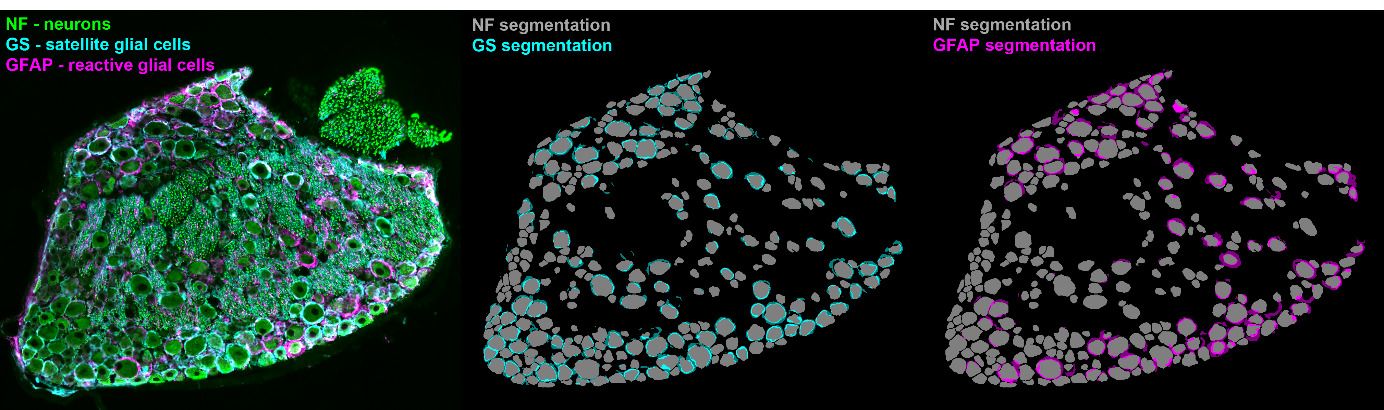

Begründung

Diese Arbeit beschreibt die zelluläre Zusammensetzung von Spinalganglien in einem Tiermodell für schmerzhafte Nervenschädigung. Im Unterschied zu früheren Untersuchungen wurde hier erstmals eine Deep Learning (KI)-basierte Bildanalysemethode auf einen großen Datensatz an Mikroskopie-Bildern angewendet. Damit konnten über 2500 immunhistochemische Bilder von Spinalganglien nach Nervenverletzung automatisch ausgewertet werden – eine Anzahl, die mit bisherigen Methoden der Auszählung am Mikroskop unmöglich gewesen wäre. Diese objektive Untersuchungsmethode zeigt, dass die Nervenverletzungen nicht, wie bisher vermutet, zu einem Verlust von Neuronen oder unkontrolliertem Wachstum von glialen Zellen führt, sondern ausschließlich zelluläre Plastizität von Gliazellen aktiviert.

Ausblick

Das Paper setzt neue Standards für die objektive Untersuchung von Mikroskopie-Bildern, hier repräsentativ im Forschungsgebiet „Molekulare Schmerzforschung“. Daten und Methodik sind die Basis, um multizelluläre Prozesse der Schmerzrückbildung im Detail beschreiben zu können.

Weitere Informationen

Multizelluläre Prozesse der Schmerzrückbildung sind Inhalt des Projekts P9 ABC-Transporter bei Schmerzlinderung der KFO 5001 ResolvePain. Gegenwärtig werden sogar zelluläre Prozesse in menschlichen Spinalganglien mit der Deep-Learning Methodik untersucht.

November 2022

Weiner S, Strinitz M, Herfurth J, Hessenauer F, Nauroth-Kreß C, Kampf T, Homola GA, Üçeyler N, Sommer C, Pham M, Schindehütte M.

Dorsal Root Ganglion Volumetry by MR Gangliography

American Journal of Neuroradiology, Vol 43, No 5 (Mai), 2022: pp 769-775. Epub 2022 Apr 21.

Begründung

Verschiedene Schmerzerkrankungen gehen mit Volumenänderungen der Spinalganglien einher, jenen paarigen Organen entlang der Wirbelsäule, welche die Zellkörper aller sensiblen peripheren Nervenzellen enthalten. Sie sind maßgeblich an Schmerzempfindung und -verarbeitung beteiligt. In diesem Paper wurde eine verfeinerte Methode zur präziseren Bestimmung des Volumens der lumbosakralen Spinalganglien bewertet, die mittels einer speziellen Magnetresonanztomographie (MRT) erhoben wurden.Mit der sogenannten Ground-Truth-Segmentierung ließen sich die Volumenverhältnisse in den einzelnen Segmenten signifikant besser berechnen und die bildhafte Darstellung entsprechend präzisieren. Parallel wurde das neue Verfahren in einem Kollektiv von 64 gesunden Probandinnen und Probanden validiert, um die gesunden Normwerte der Spinalganglien zu bestimmen.

Ausblick

Die Untersuchung der Spinalganglien mittels MR-Gangliographie ermöglicht es, Einblicke in den Zustand und Funktionsweise des Nervensystems im lebenden Menschen zu erhalten. Eine verbesserte Volumenberechnung erlaubt, bereits frühzeitig Veränderungen der Spinalganglien zu entdecken. Somit kann das Verfahren einerseits eine zunehmend wichtige Rolle bei der Erforschung von schmerzhaften Zuständen spielen, andererseits aber auch zur Diagnostik und Therapieplanung bei der Versorgung von Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten herangezogen werden.

Weitere Informationen

Die MRT-Bildgebung von Nerven ist Teil des Z-Projekts.

Juli 2022

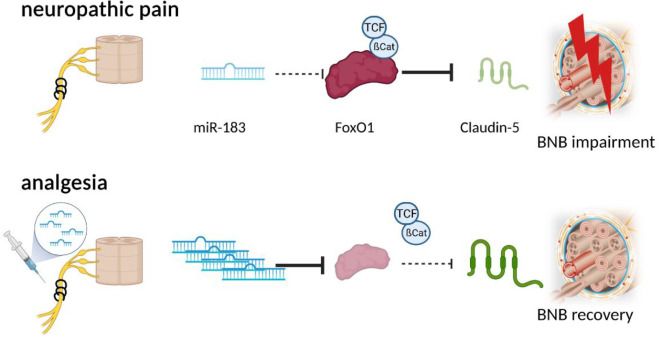

Reinhold AK, Salvador E, Förster CY, Birklein F, Rittner HL.

Microvascular Barrier Protection by microRNA-183 via FoxO1 Repression: A Pathway Disturbed in Neuropathy and Complex Regional Pain Syndrom

The Journal of Pain, Vol 23, No 6 (June), 2022: pp 967−980. Epub 2021 Dec 31.

Begründung

In diesem Paper wird zum ersten Mal der Zusammenhang von Biomarkern und Störungen in der Blut-Nerven-Schranke bei Patientinnen und Patienten mit komplexem regionalem Schmerzsyndrom (CRPS) belegt. Im Serum ließen sich Faktoren identifizieren, die zu einer Öffnung der Blut-Nerven-Schranke führen. Mit der Barrierestörung geht ein Signalweg einher, der über die microRNA-183 (mRNA-183) und das Transkriptionsprotein FoxO1 läuft und schließlich zu einer Herunterregulation des Membranproteins Claudin-5 (CLDN5) führt. Claudine sind wichtige Bestandteile der Tight Junction-Stränge, den physikalischen Zellbarrieren, die verhindern, dass Wasser und gelöste Substanzen ungehindert im Interzellularraum passieren.

Ausblick

Dieser Signalweg könnte schmerzfördernde Barrierestörungen bei CRPS und neuropathischen Schmerzen erklären. Anhand der Forschung soll der Frage nachgegangen werden, wie man einerseits die Produktion von mRNA-Mimics anregen und andererseits das Transkriptionsprotein FoxO1 hemmen kann. Damit ließe sich Claudin 5 stabilisieren und so die schmerzauflösende Wirkung beschleunigen.

Weitere Informationen

Barrierestörungen und deren Regulation im Rahmen der Schmerzrückbildung werden in Projekt 7 Netrin und Nervenbarriere weiter untersucht.

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. med.

Heike Rittner

Leiterin der Projekte Adhäsions-GPCR CIRL (P6) und Netrin (P7)

+49 931 201-30251