Würzburg. Im Herbst sind Spinnen besonders aktiv und gut sichtbar. Zu dieser Zeit sind viele Arten ausgewachsen, auf Partnersuche und bauen größere Netze, um möglichst viel Nahrung zu fangen. Gleichzeitig suchen sie bei sinkenden Temperaturen Schutz in Wohnräumen. Für die meisten Menschen sind Spinnen ein ganz normaler Teil dieser Jahreszeit. Bei vielen lösen die achtbeinigen Tierchen mit ihren zahlreichen Augen jedoch Ekel und Unbehagen aus. Klinisch relevant wird die Spinnenangst, wenn sie Panikreaktionen wie Fluchtverhalten, Herzrasen, Schweißausbrüche und Atemnot auslöst. Die Arachnophobie, wie die Spinnenangst medizinisch bezeichnet wird, kann jedoch behandelt werden.

Ein einzelnes negatives Kindheitserlebnis mit einer Spinne kann bereits die Angst auslösen oder verstärken

Am Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) läuft derzeit die Studie „SpiderMEM”. Darin wird untersucht, ob und wie die transkranielle Magnetstimulation (TMS) das Angstgedächtnis von Menschen mit Spinnenangst verändern kann. „Das Gehirn speichert besonders emotionale oder bedrohliche Erfahrungen in einem Angstgedächtnis ab. Wenn eine Spinne mit Panik oder Schreck verknüpft wird, können schon der bloße Anblick oder sogar der Gedanke daran ähnliche Angstreaktionen hervorrufen“, erklärt Dr. Lisa Cybinski, Psychologin am ZEP. „Ein einzelnes negatives Kindheitserlebnis mit einer Spinne kann bereits die Angst auslösen oder verstärken. Auch das wiederholte Beobachten von Angstreaktionen von Familienmitgliedern oder kognitive Verzerrungen durch Horrorgeschichten können zur Entwicklung von Spinnenangst beitragen.

Mit TMS spezifische neuronale Prozesse im Angstgedächtnis so zu beeinflussen, dass die Angst danach weniger stark ausgeprägt ist

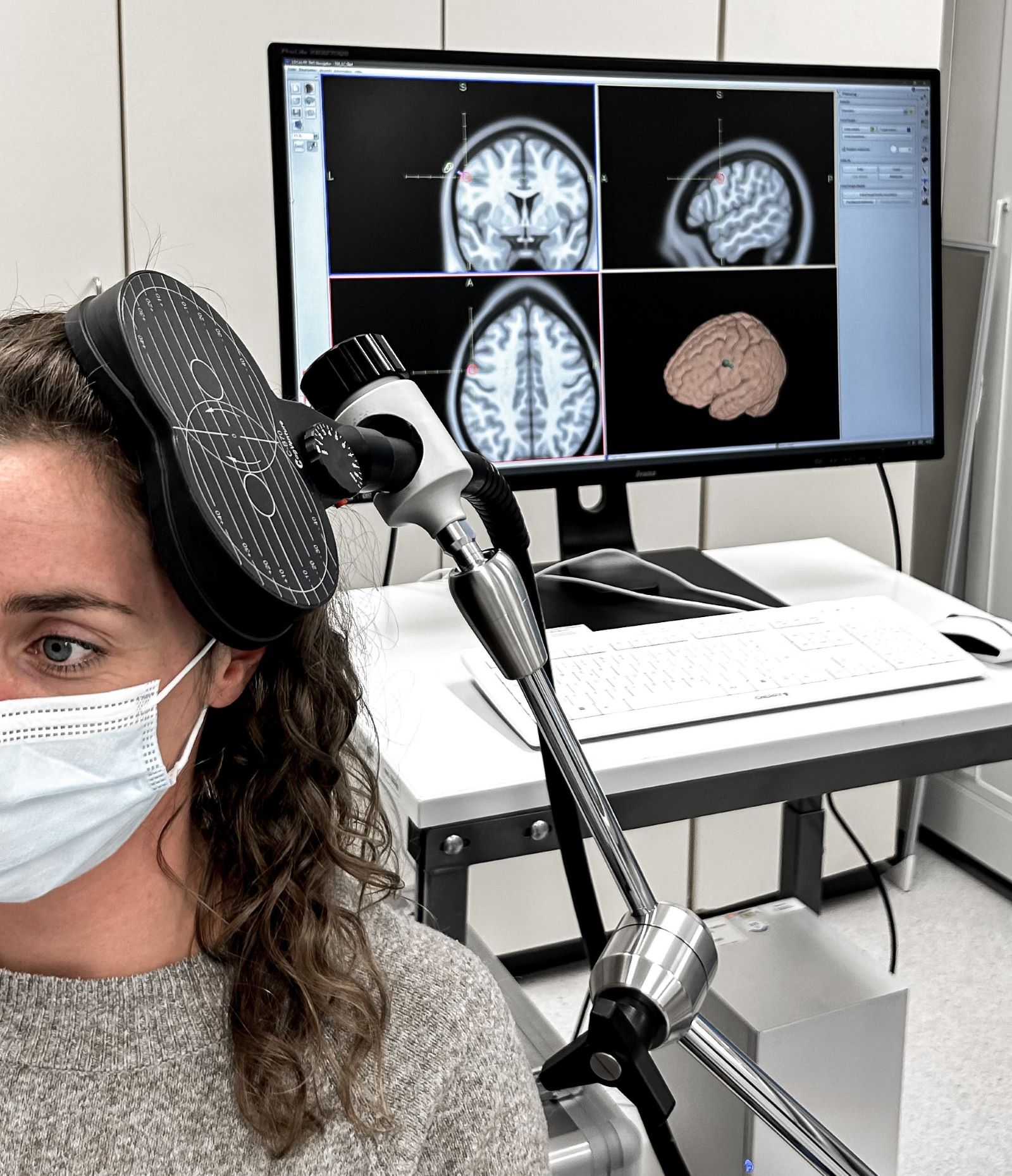

Bei der TMS werden über eine Spule am Kopf gezielt magnetische Impulse durch die Schädeldecke an bestimmte Hirnareale abgegeben, um deren Aktivität zu beeinflussen. Die TMS ist relativ sicher, gut verträglich und wird bereits erfolgreich bei anderen psychischen Erkrankungen, wie etwa Depressionen, eingesetzt. „Unser Ziel ist es, mit TMS spezifische neuronale Prozesse im Angstgedächtnis so zu beeinflussen, dass die Angst danach weniger stark ausgeprägt ist“, erklärt Prof. Dr. Martin Herrmann, der Leiter der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Studie „SpiderMEM“. Die Stimulation dauert insgesamt 15 Minuten. Um die Wirkung der TMS wissenschaftlich fundiert zu überprüfen, erhält ein Teil der Probandinnen und Probanden eine Placebo-Stimulation. Darüber hinaus wird ein Teil der Teilnehmenden kurz vor der TMS mit einer realen Spinne konfrontiert. Zusätzlich erfolgen bei denjenigen, die keine Metallteile am Körper haben, vor und nach der Behandlung MRT-Untersuchungen des Gehirns. Die MRT-Bilder helfen dabei, zu verstehen, welche Hirnregionen an der Verarbeitung von Angst beteiligt sind und wie sich diese durch die Behandlung verändern.

Allein die Teilnahme an der Studie kann helfen, die Spinnenangst zu lindern

„Die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend: Eine Woche sowie drei Monate nach der Behandlung zeigen viele Teilnehmende weniger Angst und Vermeidungsverhalten – und das unabhängig von der TMS-Behandlung“, sagt Dr. Lisa Cybinski. Auch das Studienteam erfährt erst nach Abschluss der doppelblinden Studie, wer von den Teilnehmenden eine aktive TMS erhalten hat und ob diese einen zusätzlichen Effekt hat. „Doch schon jetzt zeigt sich: Allein die Teilnahme an der Studie kann helfen, die Spinnenangst zu lindern“, so Cybinski. Viele profitieren bereits davon, dass sie sich aktiv mit ihrer Angst auseinandersetzen.

Für zahlreiche Studienteilnehmende endet der erste Kontakt mit einer einfachen Hausspinne kurz nach Betreten des Raumes: Sie verspüren Angst und entwickeln Fluchtreflexe. Doch wenige Wochen später nähern sich viele der Hausspinne nicht nur, einige berühren sie sogar mit einem Pinsel oder dem bloßen Finger. Manchen gelingt das sogar schon einen Tag nach der Behandlungssitzung mit einer lebenden Vogelspinne“, schildert Lisa Cybinski ihre Beobachtungen.

Studienteilnahme weiterhin möglich

Gesucht werden weiterhin Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren, die unter Spinnenangst leiden und die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllen. So dürfen beispielsweise keine psychischen Erkrankungen oder Kontraindikationen für eine TMS vorliegen. Die Studienteilnahme ist kostenlos und anonym. Sie umfasst ein Telefongespräch, eine diagnostische Voruntersuchung, eine Behandlungssitzung mit TMS sowie mehrere Nachuntersuchungen, die sich über einen Zeitraum von etwa vier Monaten verteilen. Der Gesamtzeitaufwand beträgt 3,5 bis 4,5 Stunden. Alle Teilnehmenden erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 bis 45 Euro. Wer Interesse hat, kann sich gern unverbindlich beim Studienteam per E-Mail melden, um weitere Informationen zu erhalten: Spider_VR@ ukw.de