Aktuelle Meldungen

Würzburg. Prof. Dr. Jan-Peter Grunz ist Würzburger durch und durch. Er wurde in Würzburg geboren, machte sein Abitur am Röntgen-Gymnasium und studierte, promovierte und habilitierte an der Julius-Maximilians-Universität. Sieben Jahre lang stand er zudem bei der ersten Garde des Würzburger Fußballvereins 04 im Tor, bevor er vor zehn Jahren seine Torwarthandschuhe für die Karriere am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) an den Nagel hängte. Dieser Weg wurde nun belohnt. Seit Juli 2025 ist der 35-jährige Radiologe der erste und bislang einzige W2-Professor für Muskuloskelettale Bildgebung in Deutschland.

Mehr Sichtbarkeit für die muskuloskelettale Bildgebung

Zur muskuloskelettalen („MSK-“) Radiologie zählen alle bildgebenden Untersuchungen, die zur Darstellung von Muskeln, Knochen, Gelenken, Sehnen, Bändern und angrenzenden Weichteilen dienen. Sie kommt unter anderem bei Sportverletzungen wie Bänder- und Muskelfaserrissen oder Knochenbrüchen zum Einsatz, hat jedoch auch eine entscheidende Bedeutung bei degenerativen und entzündlichen Erkrankungen sowie bei Tumoren des Bewegungsapparats. Damit ist die MSK-Radiologie eines der größten und vielfältigsten Anwendungsgebiete der bildgebenden Diagnostik. Nun bekommt sie, was sie schon lange verdient: mehr Sichtbarkeit.

„Mit der Einrichtung einer W2-Professur für MSK-Bildgebung setzt die Universitätsmedizin Würzburg ein wichtiges Signal – wissenschaftlich, akademisch, klinisch und strategisch“, erläutert Prof. Dr. Thorsten Bley, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Die Professur ist in sein Institut integriert. Bley ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Jan-Peter Grunz den Ruf angenommen hat. Mit ihm hat Würzburg das Potenzial, sich als führendes MSK-Zentrum in Deutschland und Europa zu etablieren.“

Grunz leitet am UKW bereits seit 2020 erfolgreich die wissenschaftliche Arbeitsgruppe für MSK-Bildgebung. Außerdem ist er Schirmherr des Würzburger MSK-Symposiums, das in diesem Jahr zum vierten Mal stattgefunden hat und Radiologinnen und Radiologen aus ganz Europa anzieht.

Kegelstrahl-CT: strahlungsarme Darstellung von Knochen

Im Rahmen seiner Habilitation widmete sich Jan-Peter Grunz der Anwendung der Kegelstrahl-Computertomografie (CT) am Extremitätenskelett. Bei diesem bildgebenden Verfahren wird das zu untersuchende Körperteil mit einem kegelförmigen Röntgenstrahl durchleuchtet, der dann von einem flachen digitalen Sensor aufgefangen wird. Aus den entstehenden Einzelaufnahmen wird ein dreidimensionales Bild berechnet. „Bei uns kommt die Kegelstrahl-CT mittlerweile bei fast jeder distalen Unterarmfraktur zum Einsatz“, sagt Grunz. Die Brüche nahe des Handgelenks gehören zu den häufigsten Frakturformen überhaupt. Auch am Ellenbogen oder am Fuß liefert die Kegelstrahl-CT scharfe Bilder der Knochen bei geringer Strahlenexposition. Zwei Scanner dieses Typs sind derzeit am UKW im Einsatz. „Durch zahlreiche Studien konnten wir die Geräte optimal auf die Bedürfnisse der Patientenversorgung abstimmen“, freut sich Grunz über die gelungene klinische Translation.

Photonenzählende CT: Revolution und Zukunft der muskuloskelettalen Bildgebung

Ein weiteres Forschungsgebiet des Radiologen ist die photonenzählende CT - die laut Grunz „größte Entwicklung der medizinischen Bildgebung in den vergangenen zehn Jahren“. Während die Kegelstrahl-CT nur selektiv an den Extremitäten zum Einsatz kommt, ermöglicht die photonenzählende CT einen ultrahochaufgelösten Ganzkörperscan in wenigen Sekunden. Und das mit einer noch nie dagewesenen Dosiseffizienz. Herkömmliche Computertomographen bündeln Röntgenquanten in einem Lichtstrahl, während der Detektor des neuen CT direkt jedes Photon zählt, das durch den Körper geschickt wird. Das UKW verfügt bereits seit Dezember 2021 über einen von der DFG geförderten photonenzählenden CT-Scanner, der zu einem großen Teil für die MSK-Bildgebung eingesetzt wird.

Forschungsaufenthalt an der University of Wisconsin

Als er den Ruf auf die W2-Professur erhielt, forschte Jan-Peter Grunz gerade an der University of Wisconsin-Madison in den USA. „In Madison gibt es eine starke Medizinphysik, sodass ich vor allem grundlagenwissenschaftliche Fähigkeiten mitnehmen konnte.“, schildert er. Fasziniert habe ihn die Forschungskultur in den USA. „Dort herrscht ein ganz natürliches Verständnis für Wissenschaft: Aus jeder klinisch indizierten Untersuchung wird ein Informationsgewinn gezogen, um die Bildgebung in einem iterativen Kreislauf zu verbessern“, so Grunz. Auch die Feedback-Mechanismen haben ihn beeindruckt. „Forschungsprojekte werden permanent besprochen, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden abgeholt und systematisch an die Hand genommen.“

Professur ermöglicht strukturierte Forschung und qualifizierte Nachwuchsförderung in der muskuloskelettalen Bildgebung

Seine positiven Erfahrungen aus Wisconsin will Grunz auch in die neue Professur am UKW einfließen lassen. „Ich möchte die Schnittstelle zur experimentellen Radiologie verbessern und das vorhandene Know-how noch stärker in die Klinik einbinden“, sagt Grunz und nennt die Sequenzentwicklung für die MRT-Bildgebung als Beispiel. Dabei stellt sich die Frage: Wie kann man in kurzer Zeit Bilder mit höchster Qualität erstellen? Auch die Lehre nimmt bei ihm einen hohen Stellenwert ein. „Ich möchte unser assistenzärztliches Personal sowie den studentischen Nachwuchs optimal ausbilden und so oft wie möglich im Befundungsraum anwesend sein, um anhand praktischer Beispiele zu vermitteln, was die MSK-Radiologie ausmacht“, sagt Grunz. Kurz vor Antritt seiner Professur hat er die anspruchsvolle Prüfung für das European Diploma in Musculoskeletal Radiology (EDiMSK) in Toulouse bestanden. Außerdem verfügt er über das European Diploma in Radiology (EDiR) und einen Master of Health Business Administration (MHBA).

Nachwuchsförderung, Teamgeist, Faszination und Leidenschaft

Wie wichtig individuelle Förderung und engagierte Vorbilder sind, durfte Jan-Peter Grunz am UKW selbst erfahren. Er habe sehr vom Clinician Scientist-Programm des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung (IZKF) profitiert. Dieses ermöglichte ihm, sich zugleich klinisch und wissenschaftlich weiterzubilden. Auch das nachfolgende Bridging-Programm des IZKF, das ihn bei der Vorbereitung des ersten externen Drittmittelantrags unterstützt hat, sei ein großer Zugewinn für seine Laufbahn gewesen. Laut Grunz sind strukturierte Förderprogramme für den wissenschaftlichen Nachwuchs extrem wertvoll – ebenso wie ein guter Teamgeist. Die „große menschliche Qualität“ des Teams der Radiologie am UKW hat ihn seit dem ersten Kontakt im Rahmen seines Praktischen Jahres fasziniert. Zudem sei die Radiologie ein extrem vielseitiges, spannendes und kommunikatives, weil interdisziplinäres Fach. „Von jungen Menschen mit Sportverletzungen bis hin zu älteren Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen - jeder Fall ist eine Herausforderung. Es wird nie langweilig“, sagt Grunz.

Die Hand ist das anatomische Steckenpferd des Ex-Torhüters Grunz

Ganz nebenbei hat er gemeinsam mit Prof. Dr. Rainer Schmitt das 656 Seiten starke Buch „Referenz Radiologie – Hand” verfasst, das im Februar 2025 im Thieme-Verlag erschienen ist. Schmitt war über viele Jahre Chefarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in Bad Neustadt a. d. Saale und gilt als der führende Experte für Handbildgebung im europäischen Raum. Im Februar 2017 kam er als Senior Consultant in die Würzburger Radiologie – zeitgleich mit Grunz – und wurde dessen Mentor. Die Faszination für die Hand ist dem ehemaligen Torhüter geblieben. „Die Hand ist eine der komplexesten anatomischen Region des menschlichen Körpers, weil man es hier mit sehr kleinen Strukturen zu tun hat, die untereinander stark vernetzt sind. Um zu verstehen, wie sich Krankheiten oder Verletzungen der Hand bemerkbar machen, muss man tief in die Biomechanik gehen”, beschreibt Grunz den Reiz seines anatomischen Steckenpferds.

Text: KL/Wissenschaftskommunikation

Würzburg. Vor 130 Jahren, im Jahr 1895, legte der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen in Würzburg den Grundstein für die Entwicklung der medizinischen Bildgebung. Bis heute sind Röntgenstrahlen ein unverzichtbares Hilfsmittel in der medizinischen Diagnostik, vor allem bei der Beurteilung von Knochenbrüchen, Zahn- und Kiefererkrankungen, Lungen- oder Herzerkrankungen sowie bei der Behandlung von Arterienverengungen, Aneurysmen oder Gefäßverschlüssen. Bei diesen so genannten endovaskulären Eingriffen dient die Röntgen-Angiographie zur Darstellung der Blutgefäße und zur Echtzeitüberwachung der Positionierung der Instrumente und der Reaktion der Blutgefäße. Dabei kombinieren die Ärztinnen und Ärzte das Röntgenbild mit einem Kontrastmittel, das sie in die Blutgefäße injizieren. So können sie Erkrankungen der Blutgefäße genau erkennen und direkt behandeln. Neben den Vorteilen sind aber auch Risiken wie Strahlenbelastung und Kontrastmittelreaktionen zu beachten.

MPI-Scanner in menschlicher Größe erstmals erfolgreich an realem Modell getestet

Eine Alternative für risikoärmere endovaskuläre Eingriffe könnte bald die Magnetpartikelbildgebung (Magnetic Particle Imaging, MPI) bieten. Das Verfahren ist speziell auf die Detektion magnetischer Nanopartikel ausgerichtet und ermöglicht eine schnelle und strahlungsfreie Bildgebung ohne Hintergrundrauschen.

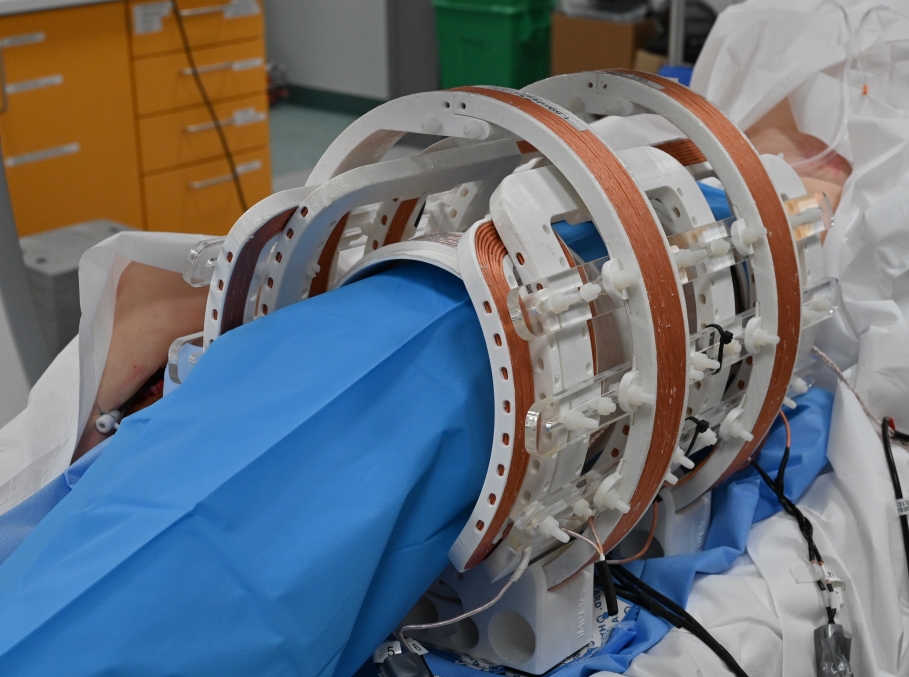

Dr. Patrick Vogel vom Lehrstuhl für Experimentelle Physik V der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und sein Team entwickelten erstmals einen MPI-Scanner in Menschengröße. Zusammen mit einer Forschungsgruppe der Universitätsmedizin Würzburg unter Leitung von Dr. Viktor Hartung vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) testeten sie diesen erfolgreich in einem realistischen Modell bei einer Gefäßoperation. Die Ergebnisse wurden in der hochrangigen Fachzeitschrift Nature Communications in Medicine veröffentlicht.

Endovaskuläre Eingriffe ohne Röntgenstrahlen und jodhaltige Kontrastmittel

„Bisher war MPI eher auf Kleintiere oder die präklinische Forschung beschränkt. Mit dem menschengroßen MPI-Scanner haben wir gezeigt, dass Gefäßeingriffe an den Extremitäten – konkret in der Oberschenkelarterie – ohne Röntgenstrahlung und ohne jodhaltige Kontrastmittel durchgeführt werden können. Die ist insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Nierenproblemen relevant und bei Strahlenrisiken. Zudem wird dadurch auch das berufliche Strahlenrisiko für die Operateure deutlich reduziert“, erklärt Viktor Hartung, Leiter der kardiovaskulären und thorakalen Radiologie am Uniklinikum Würzburg sowie Leiter der AG Magnetic Particle Imaging.

Erhöhte Aussagekraft durch reale Anwendungssituation mit menschlichen Beinen

Um die Leistungsfähigkeit des neuen MPI-Scanners in menschlicher Größe zu testen, wurden drei Beine von frisch eingefrorenen menschlichen Körperspendern aus dem Anatomischen Institut der JMU so präpariert, dass eine kontinuierliche Durchblutung einer der Hauptarterien im Oberschenkel möglich war. Unter konstanter Perfusion, also gleichmäßig und ohne Unterbrechung, injizierten die Forscher eine Mischung aus einem speziellen, für Menschen zugelassenen MPI-Tracer und einem Röntgenkontrastmittel in die Oberschenkelarterie. Gleichzeitig nutzten sie den MPI-Scanner und eine herkömmliche Technik, die so genannte digitale Subtraktionsangiographie (DSA), zur Bildgebung.

„Die gleichzeitige Bildgebung mit DSA und MPI hat reibungslos funktioniert“, freut sich Patrick Vogel. Der Wissenschaftler beschäftigte sich bereits in seiner Doktorarbeit mit MPI und erhielt dafür 2016 den Wilhelm-Conrad-Röntgen-Wissenschaftspreis der Fakultät für Physik und Astronomie sowie den Nano Innovation Award 2017. Der neue MPI-Scanner ließ sich problemlos in die bestehenden klinischen Abläufe integrieren und lieferte klare und zuverlässige Bilder der Blutgefäße. Bereits geringe Mengen des Tracers, 2 ml Perimag® oder 1,5 ml Resotran®, reichten für eine präzise Darstellung aus. Die Ergebnisse waren in allen drei Modellen konsistent und reproduzierbar. „Das spricht für die Praxisnähe unserer Technik und die Relevanz unserer Ergebnisse im medizinischen Alltag“, kommentiert Patrick Vogel, der zusammen mit Prof. Dr. Thorsten Bley Letztautor der Studie ist.

„MPI hat das Potenzial, die klassische Röntgen-Angiographie zu ergänzen oder in Zukunft sogar teilweise zu ersetzen“

In der Studie wurden zudem Tracer verwendet, die bereits für die Anwendung am Menschen zugelassen sind - das bringe die klinische Umsetzung einen entscheidenden Schritt näher, da langwierige Zulassungsprozesse entfielen, so Thorsten Bley. Der Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie wagt einen Blick in die Zukunft. „MPI hat das Potenzial, die klassische Röntgen-Angiographie zu ergänzen oder in Zukunft sogar teilweise zu ersetzen“. Der nächste Schritt sind erste Messungen am lebenden Menschen.

Text: Wissenschaftskommunikation / KL

Publikation: Hartung, V., Gruschwitz, P., Augustin, A.M. et al. Magnetic particle imaging angiography of the femoral artery in a human cadaveric perfusion model. Commun Med 5, 75 (2025). https://doi.org/10.1038/s43856-025-00794-x

Am 21. September 2023, wenige Tage vor dem Brustkrebsmonat Oktober hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die obere Altersgrenze für die Teilnahme am Früherkennungsprogramm auf Brustkrebs um 5 Jahre erweitert. Zukünftig können alle Frauen im Alter von 50 bis 75 Jahren alle zwei Jahre am Mammographie-Screening teilnehmen. „Das war eine ganz wichtige Entscheidung“, sagt Dr. Stephanie Sauer, Oberärztin und Leiterin der Gynäkologischen Radiologie am Uniklinikum Würzburg. „Die Menschen, und damit unsere Patientinnen werden älter, die Therapien besser. Das heißt, auch ältere profitieren vom Mammographie-Screening-Programm, das zwischen 2005 und 2009 flächendeckend in Deutschland eingeführt wurde. Eine frühe Entdeckung geht in der Regel mit einer schonenderen Behandlung und besseren Heilungschance einher.“

Mammographie-Screening? Unbedingt!

Sollte jede Frau zwischen 50 und 75 die Früherkennung wahrnehmen? „Unbedingt!“, meint Stephanie Sauer. Den Bedenken, die einige noch der Früherkennung entgegenbringen, wie etwa eine sogenannte Überdiagnose - es wird Brustkrebs gefunden, der aber nicht Lebens-limitierend ist - und darauffolgende nicht zwingend notwendige Behandlungen oder belastende falsch-positive Befunde, die sich nach weiteren Untersuchungen oder Gewebeentfernungen als gutartig erweisen, entgegnet die Radiologin: „Jede Patientin ist anders und wir müssen natürlich hören, was sie möchte und ihre Bedenken berücksichtigen. Schließlich muss sie die Entscheidung über das weitere Vorgehen mittragen. Wir haben aber inzwischen eine sehr gute Datenlage und können gut beraten.“

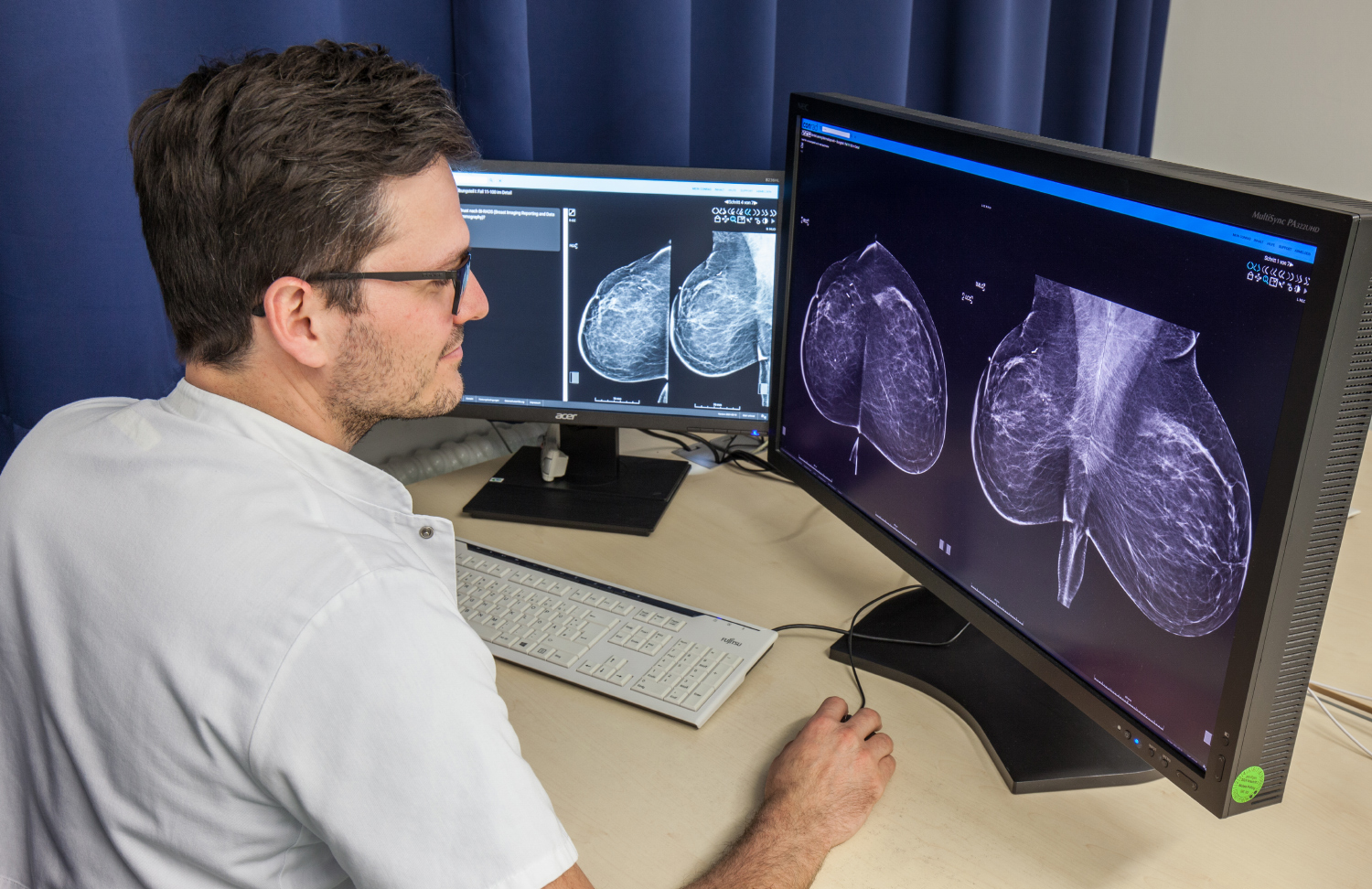

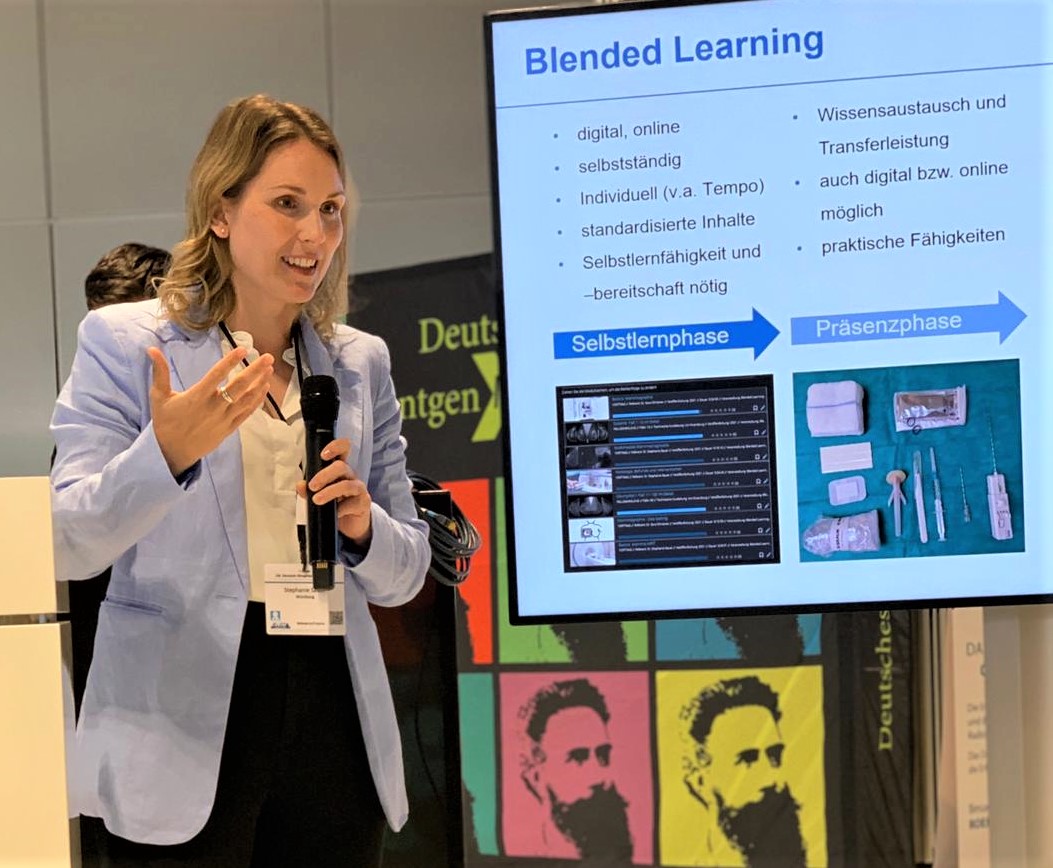

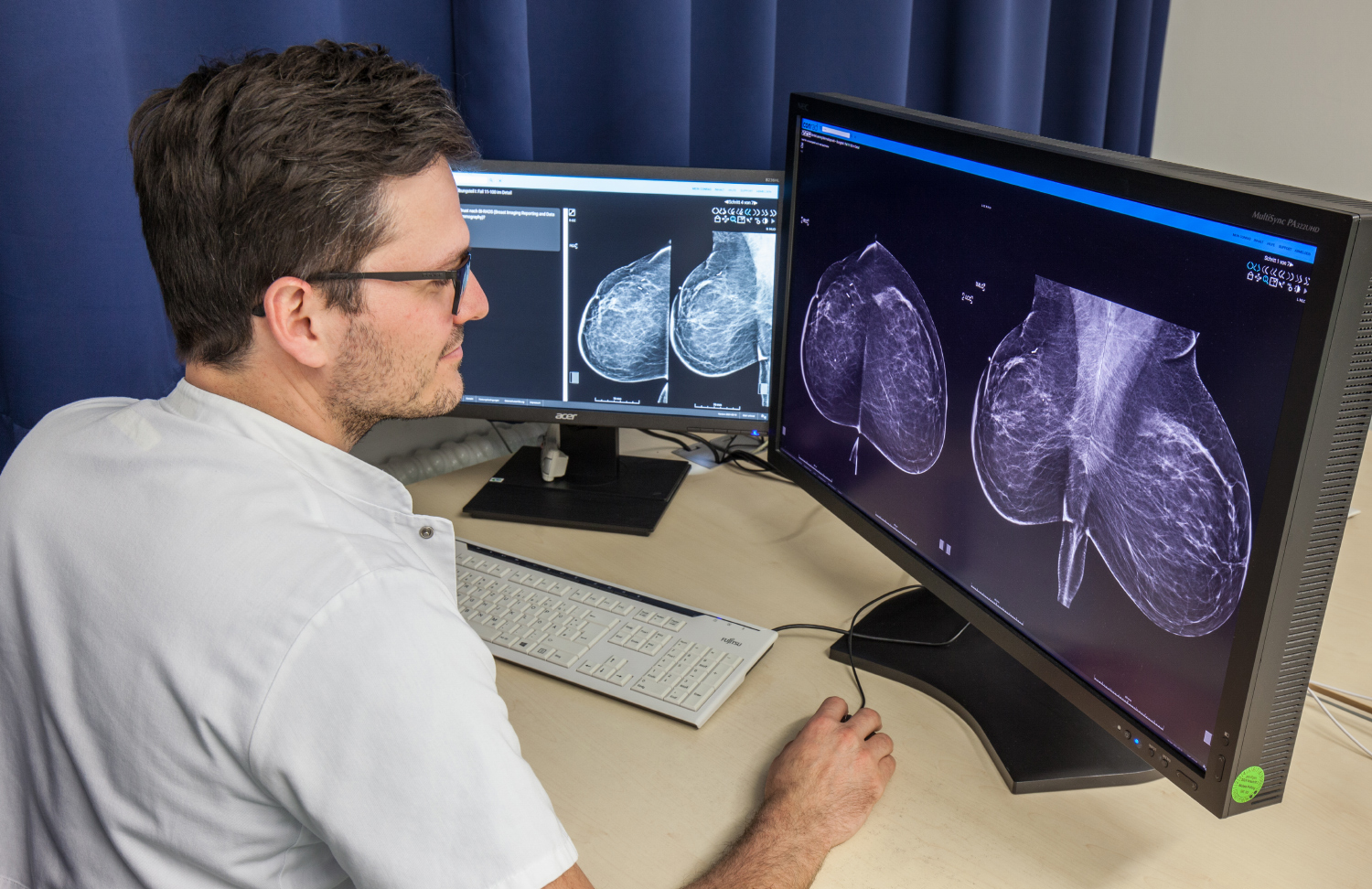

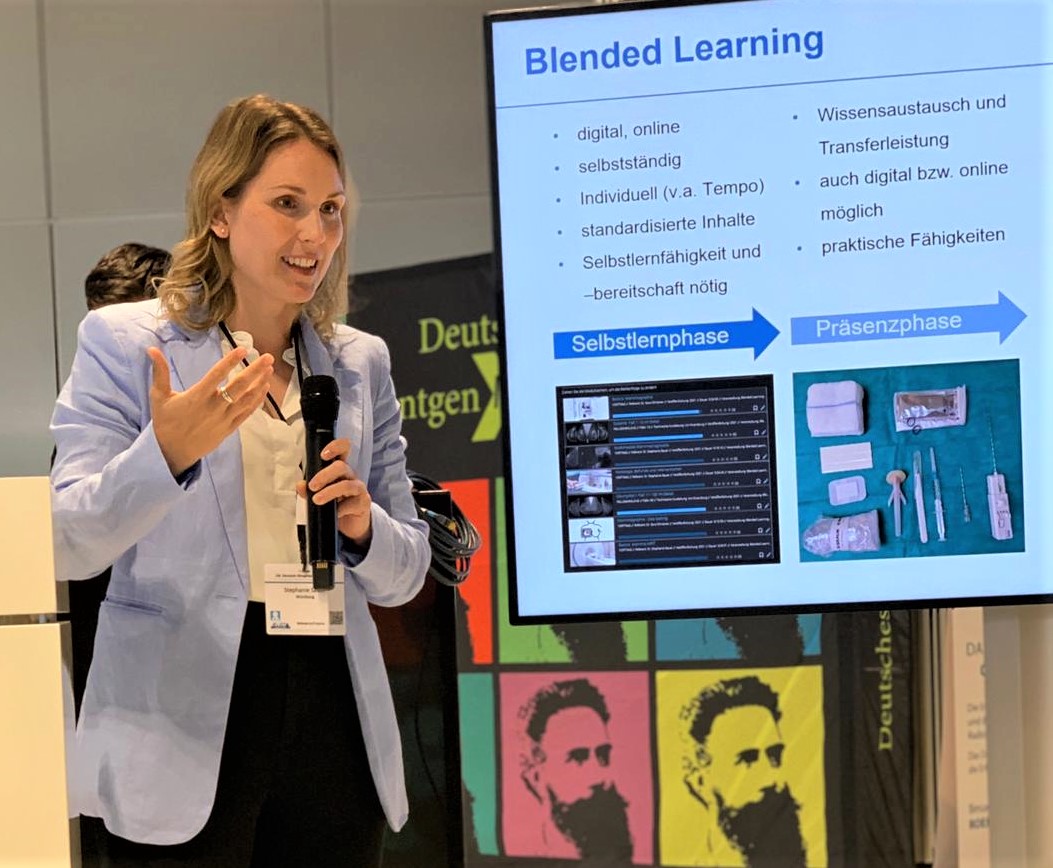

UKW liefert zertifizierte Fallsammlung für deutschlandweite Weiterbildung

Damit das auch weiterhin fundiert möglich ist, wird großer Wert auf eine umfassende Ausbildung gelegt. Einen wichtigen Baustein mit nationaler Beachtung hat Stephanie Sauer jetzt gemeinsam mit Dr. Sara Christner und Dr. Philip Gruschwitz mit dem Programm „Blended Learning Mammadiagnostik“ gelegt. Das Team aus Würzburg hat ein digitales und interaktives Konzept entwickelt, mit dem sie anhand von 500 Fällen das gesamte Spektrum der Mammadiagnostik zeigen. Für ihre Fallsammlung wurden sie auf dem Röntgenkongress in Wiesbaden in diesem Jahr von der Deutsche Röntgengesellschaft e.V. (DRG) mit dem Eugenie-und-Felix-Wachsmann-Innovationspreis 2023 geehrt.

Die Idee ist aus einem hauseigenen Problem geboren. Angehende Radiologinnen und Radiologen müssen in der Mammadiagnostik 1.500 Fälle sehen, bevor sie die Facharztprüfung ablegen dürfen. Da viele Screening-Untersuchungen jedoch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stattfinden, und durch die gestiegene Zahl an Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie die Rotationszeiten verkürzt werden mussten, war es kaum möglich, diese hohe Fallzahl zu erfüllen. „Also haben wir eine Mischung aus 500 seltenen, häufigen, schwierigen und leichten Fällen zusammengestellt, diese didaktisch aufgearbeitet, sodass nun eine fundierte Ausbildung möglich ist“, erläutert Stephanie Sauer. Und das nicht nur am UKW, sondern in ganz Deutschland. „Da wir nicht die einzigen sind, die dieses Problem hatten, stellen wir unsere, übrigens von der DRG zertifizierten Fälle auf der digitalen Lernplattform conrad zur Verfügung.“

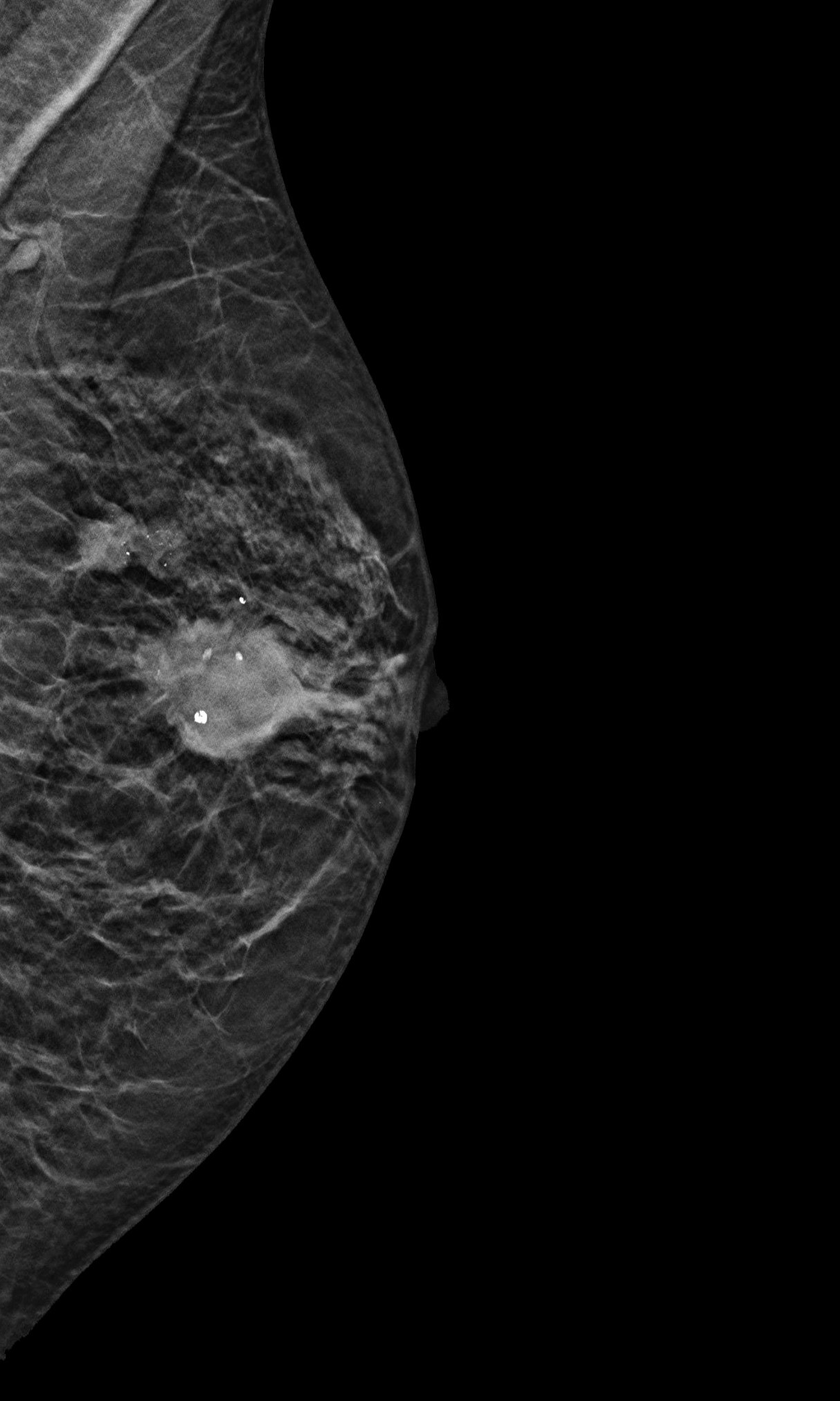

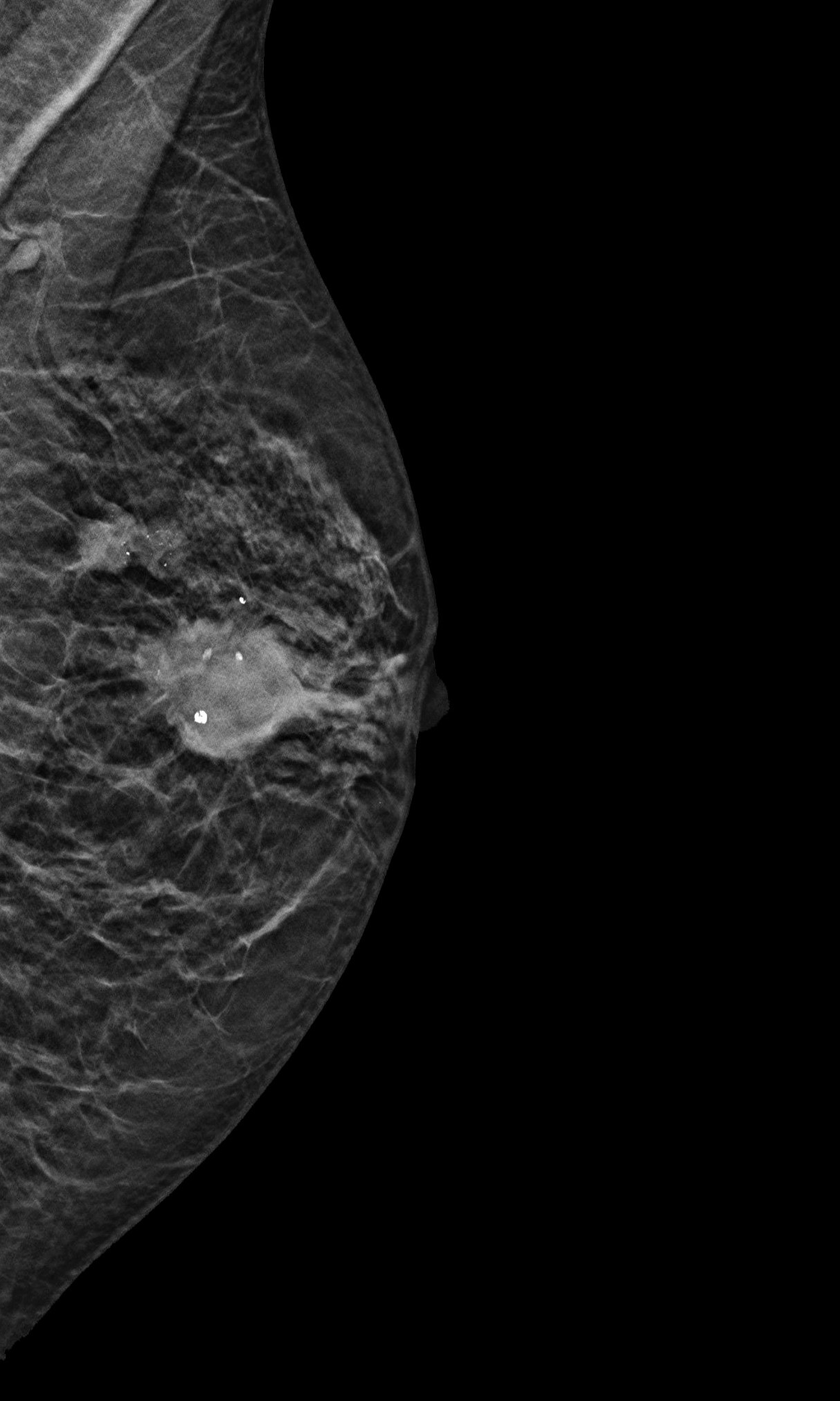

Prof. Dr. Thorsten Bley, Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie*, schreibt die hohe Zahl der geforderten Untersuchungen in der Weiterbildung der Relevanz der Mammadiagnostik, aber noch mehr den spezifischen Anforderungen bei der Durchführung und Interpretation der Mammographien zu: „Radiologinnen und Radiologen müssen eine ganz besondere Sensitivität entwickeln, um die mikroskopisch kleinen Strukturen, den Mikrokalk, aufzuspüren sowie Überlagerungen im Weichgewebe der Brust von pathologischen Befunden unterscheiden zu können. Das erfordert eine immense Erfahrung, die durch Training anhand zahlreicher Untersuchungen erlangt werden kann.“

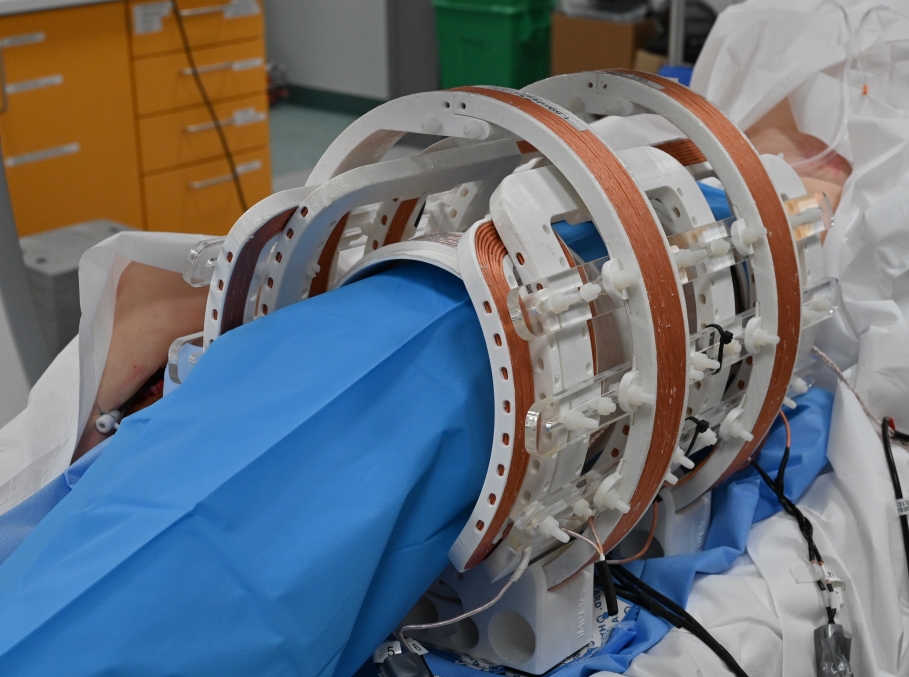

Radiologie: Dreh- und Angelpunkt im Brustzentrum - enger Austausch im Interdisziplinären Team

Mit Detektivarbeit vergleicht Stephanie Sauer ihren Arbeitsalltag. Die Radiologin hat die europäische Prüfung für Brustbildgebung der European Society of Radiology (ESR) absolviert und trägt den Titel EBBI (European Board of Breast Imaging), der ihre Kompetenz in den Bereichen Mammographie, Ultraschall, MRT sowie bei der Durchführung von Brusteingriffen bescheinigt. „Wir müssen immer ein bisschen puzzeln, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Das ist unglaublich spannend und sehr schön, da wir dabei eng mit den anderen Fachdisziplinen wie Pathologie, Gynäkologie, Onkologie, Chirurgie und plastische Chirurgie zusammenarbeiten.“ Einmal pro Woche sitzen sie gemeinsam im Rahmen der interdisziplinären Brustkonferenz (IBK) an einem Tisch und beraten über etwa 20 bis 25 neue Fälle. Es wird geprüft, ob der pathologische Befund zum Bild passt, ob das, was bereits an Befunden erhoben wurde wirklich der Gesamtausdehnung entspricht, welche Therapiebausteine am besten zur Person und zum Krankheitsbild passen. Die Radiologie habe hier einen großen Anteil an der Entscheidung über die weiteren Schritte. Neben dem wöchentlichen Tumorboard hat Stephanie Sauer täglich mehrmals Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen im Brustzentrum, um sich kurzfristig zu besprechen. „Da unsere Mammadiagnostik im Gebäude der Frauenklinik ist, sind wir räumlich nah beieinander, wovon auch die Patientinnen und Patienten extrem profitieren, da sie fast alle Termine unter einem Dach haben.“ Das sei schon besonders.

Auch deshalb sei ihre Fachrichtung so schön und unterscheide sich von anderen radiologischen Bereichen: Sie hat stetigen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Einige sieht sie, wenn sie mit einem Tastbefund oder einem unklaren Befund von niedergelassenen gynäkologischen oder radiologischen Praxen überwiesen werden, andere, wenn sie von der hausinternen Gynäkologie kommen, um deren Diagnostik zu ergänzen. „Wir bieten hier am UKW die komplette Palette der Diagnostik!“, so Sauer. „Und ich kann den gesamten Verlauf ihrer Erkrankung von Diagnosestellung bis Therapie und sogar noch der Nachsorge mitbegleiten.“

Prof. Dr. Achim Wöckel, Direktor der Frauenklinik am UKW ergänzt: „Die sehr enge und zukunftsweisende Kooperation zwischen Frauenklinik und der Radiologie unter dem gleichen Dach bringt enorme Vorteile für die Betroffenen. Enge Abstimmungen zwischen der Frauenklinik und der Radiologie optimieren die Versorgung der Patientinnen und führen zu einer deutlich höheren Qualität von der Diagnostik, über die multimodale präoperative Markierung bis hin zur individuellen Nachsorge. Es ist eine große Freude diesen Erfolg in einem hochmotivierten Team begleiten zu dürfen."

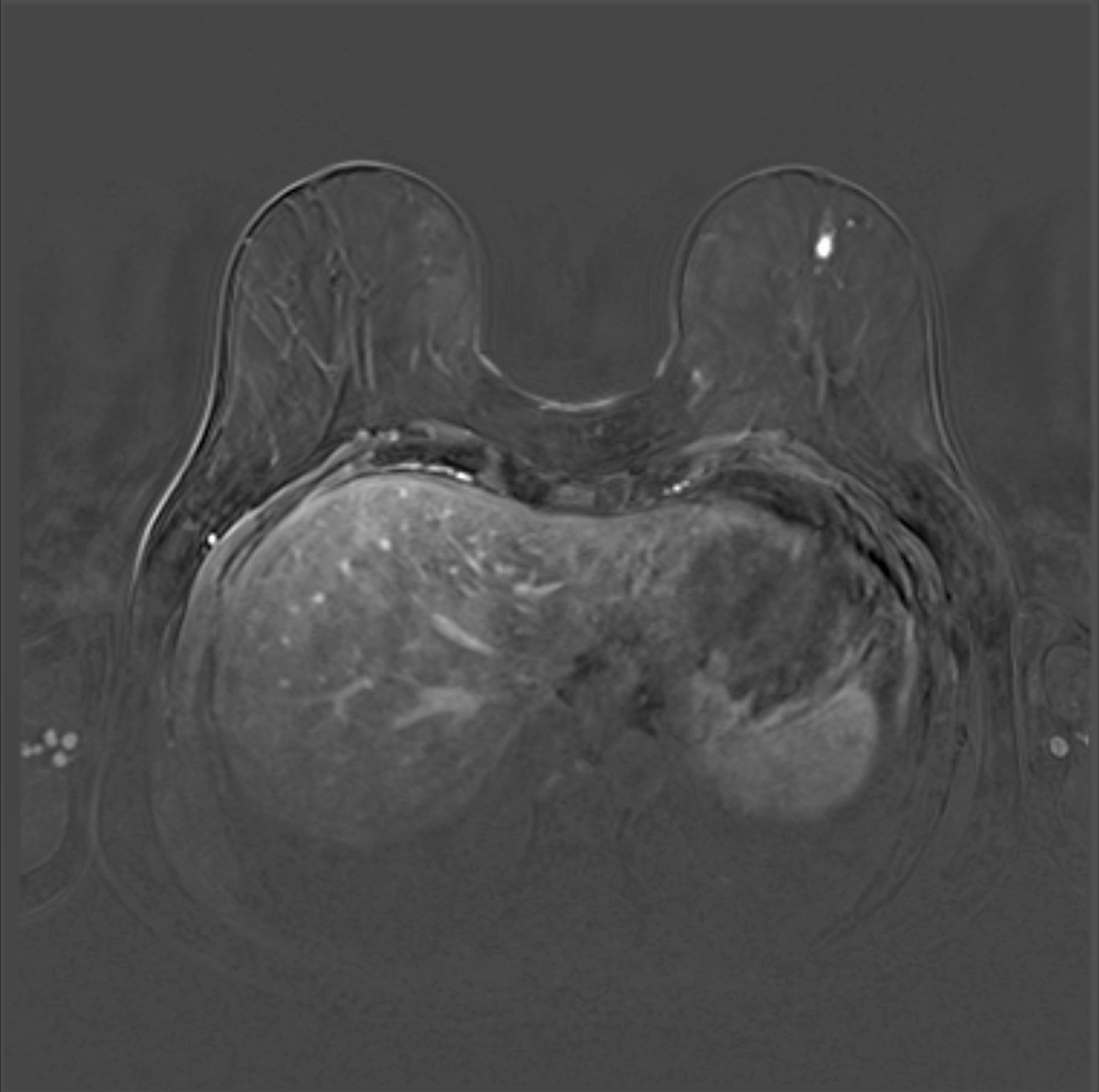

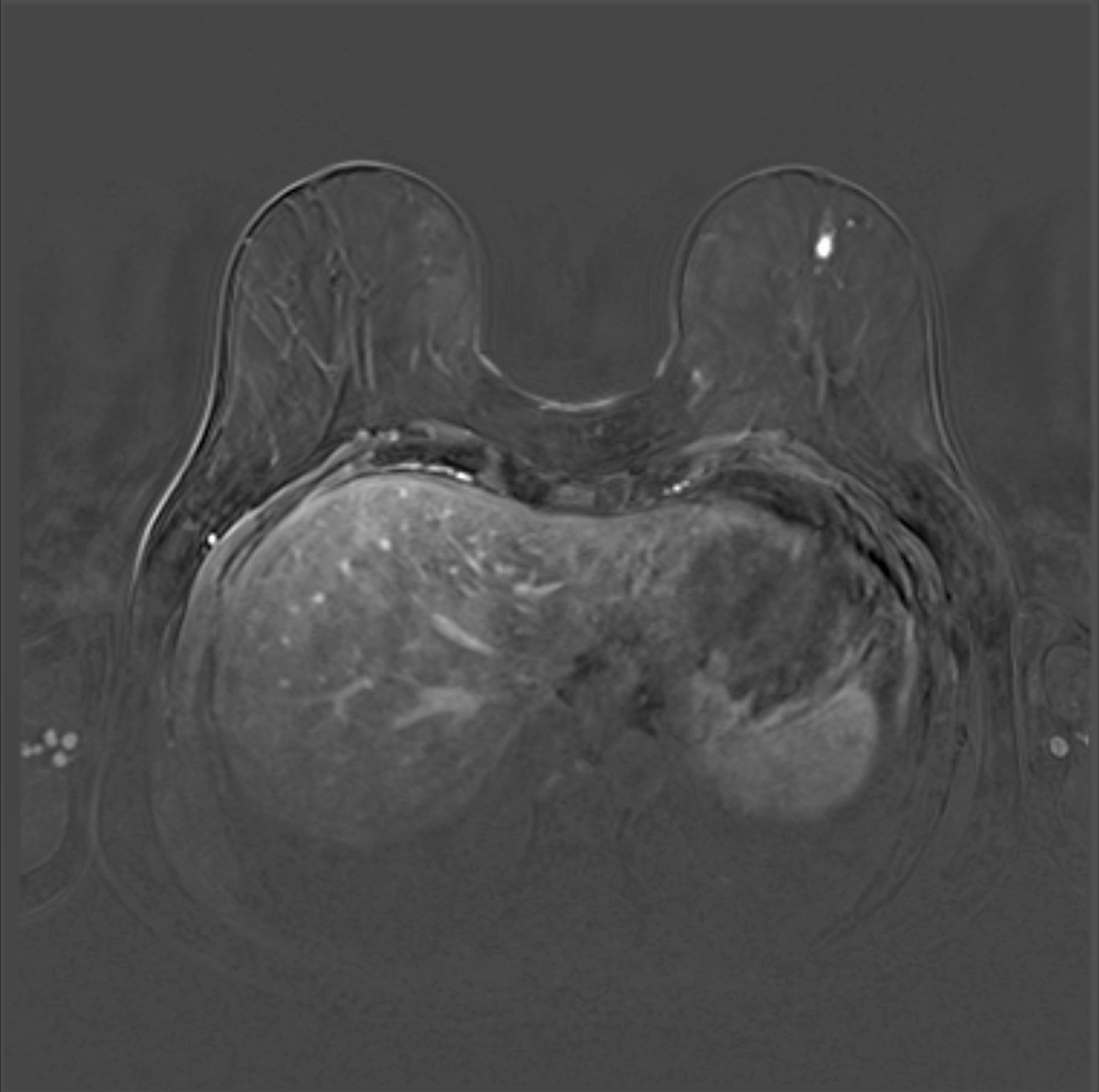

Mammasonographie – 2D- und 3D-Mammographie – Magnetresonanztomographie

Was beinhaltet die Mammadiagnostik? Die Ultraschalluntersuchung, auch Mammasonographie genannt, ist sehr breit verfügbar und vor allem bei dichtem Brustgewebe hilfreich. Die Mammographie hingegen ist nur in der Radiologie möglich. „Bei der Röntgenuntersuchung sehen wir Mikroverkalkungen, die wir sonst mit keiner anderen bildgebenden Modalität sehen“ erklärt Stephanie Sauer. In solchen Mikroverkalkungen können klassische Krebsvorstufen, ein so genanntes DCIS, stecken. Seit vielen Jahren gibt es im Brustzentrum ein Mammographiegerät mit integrierter Tomosynthesefunktion und seit letztem Jahr nun auch eine sehr gute Datenlage zum Einsatz der Tomosynthese in der Früherkennung. „Damit erhalten wir einen quasi 3D-Blick auf die Brust, was vor allem bei dichtem Brustgewebe hilfreich ist“, so Stephanie Sauer. Das dritte bildgebende Verfahren in der Mammadiagnostik ist die Magnetresonanztomographie (MRT). Dabei handelt es sich um eine funktionelle Bildgebung. „Ein Tumor der schnell wächst, hat einen hohen Energiebedarf und wird besonders gut durchblutet. Entsprechend gut nimmt er das Kontrastmittel auf, das wir dann auf den Bildern sehen“, erläutert Stephanie Sauer die Vorteile. Das MRT-Verfahren ist zur präoperativen Planung, aber speziell auch für Hochrisikopatientinnen nützlich, denen aufgrund einer familiären Häufung an Brustkrebserkrankungen oder besonderen Krebssubtypen ein intensiviertes Früherkennungsprogramm empfohlen wird. „Da man hier am allerschnellsten am allermeisten findet, erhalten diese Patientinnen bereits ab dem Alter von 25 oder 30 Jahren im jährlichen Rhythmus eine MR-Untersuchung“, so Stephanie Sauer, deren Forschungsschwerpunkt in einem Spezialbereich der MRT, der diffusionsgewichteten Bildgebung (DWI) liegt.

Biopsie zur Abklärung von Befunden

Wird in der Bildgebung eine Auffälligkeit entdeckt, steht häufig eine Biopsie an, also die Entnahme einer Gewebeprobe aus Knoten und Herdbefunden. Auch die hat sich in den letzten Jahren mit dem Upright-Biopsiesystem für die Mammographie weiterentwickelt. Die Patientinnen liegen nicht mehr bäuchlings auf einem Tisch, sondern können aufrecht am Mammographiegerät sitzen. „Dadurch kommen wir an Stellen, die vorher nicht erreichbar waren“, erklärt Stephanie Sauer. Die Bildqualität sei besser und das Verfahren wesentlich schneller und angenehmer für die Patientinnen. Darüber hinaus kann ultraschallgesteuert oder im MRT biopsiert werden, oder natürlich operativ der Befund histologisch gesichert werden. Vor der offenen Biopsie wird die verdächtige Stelle in der Radiologie mit einem dünnen Draht markiert; ein Verfahren, das auch bei bereits bekanntem Brustkrebs im Rahmen der operativen Therapie zum Einsatz kommt. Die feingewebliche Analyse und Ausdehnung bestimmen das weitere Vorgehen.

Wie wirkt sich das Mammographie-Screening aus? Laut Zentrum für Krebsregisterdaten des Robert Koch Instituts konnte gezeigt werden, dass in der Screening-Altersgruppe zuletzt weniger Frauen an fortgeschrittenen Tumoren erkrankten als vor Einführung des Screenings. Seit Ende der 1990er Jahre gehen die Sterberaten an Brustkrebs kontinuierlich zurück, zuletzt am stärksten bei Frauen zwischen 55 und 69 Jahren.

*Interview mit Prof. Dr. Thorsten Bley zum Programm Blended Learning Mammadiagnostik

Die Publikation „Fast measurement of the gradient system transfer function at 7T“ unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Hannah Scholten (M.Sc.) wird in der Editor’s Choice-Liste von Magnetic Resonance in Medicine für den Monat April geführt: https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15222594/homepage/editor_s_picks.htm

Würzburg. Das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene MT-Berufe-Gesetz zielt darauf ab, die Ausbildung in der medizinisch-technischen Assistenz noch zeitgemäßer und attraktiver zu gestalten. Dabei sollen auch die sich stetig weiterentwickelnden technischen, medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse integriert werden. Eine der Einrichtungen, die die Neuerungen mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Herbst 2023 umsetzt, ist die Staatliche Berufsfachschule für technische Assistenten in der Medizin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Als Teil des staatlichen beruflichen Schulzentrums für Gesundheitsberufe Würzburg bildet sie zukünftige Fachkräfte für die Labore und die Radiologie aus.

Neue Berufsbezeichnung

Die Reform beginnt schon beim Namen: Statt von Assistentinnen und Assistenten wird nun von Medizinischen Technologinnen und Technologen für Laboratoriumsanalytik oder Radiologie (kurz MTL oder MTR) gesprochen. „Das ist auch vollkommen berechtigt, denn MTL und MTR arbeiten in weiten Teilen eigenverantwortlich und sind wichtiger Teil der Patientenversorgung“, betont Carmen Troff, die Leiterin der Würzburger Berufsfachschule.

Jetzt mit noch größerem Praxisanteil

Als weiteren Kernpunkt erhöht die Reform den Praxisanteil in allen drei Ausbildungsjahren. Betrug dieser im Labor bislang 1700 und in der Radiologie 1850 Stunden pro Schülerin oder Schüler, so arbeiten sie von nun an 2000 Stunden jährlich nahe am Patienten oder an der Patientin.

Werdende MTR lernen hierbei nicht nur die verschiedenen Technologien und deren spezifische Einsatzbedingungen kennen, sondern üben auch den Umgang mit kranken Menschen.

Die Auszubildenden der Laboratoriumsanalytik erhalten durch die umfangreicheren Praktikumseinsätze die Chance, die Labortätigkeiten von Anfang an in allen Fachbereichen – also in Hämatologie, Klinischer Chemie, Mikrobiologie, Histologie und Zytologie – verantwortlich durchzuführen. Selbiges gilt für den Bereich Radiologie, in dem auch die Nuklearmedizin und die Strahlentherapie Teil der Ausbildung sind. Dabei können am Uniklinikum Würzburg (UKW) im Rahmen der Ausbildung topaktuelle Methoden erfahren und Geräte genutzt werden, die in der Berufsfachschule nicht zur Verfügung stehen. „Außerdem geben ihnen die Praktika Gelegenheit, ihre Kompetenzen bei der Arbeitsplatzorganisation und bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in einem Team zu schulen“, schildert Fachlehrerin Anja Streit.

Die Würzburger Berufsfachschule kann für die praktischen Einsätze Labore und Radiologieabteilungen am UKW, an der Würzburger Universität und an kooperierenden Einrichtungen nutzen. Wie vom MT-Berufe-Gesetz gefordert, werden die Schülerinnen und Schüler dort in jeder Abteilung von zertifizierten Praxisanleiterinnen und -anleitern begleitet und unterstützt.

Kompetenzen erwerben

Im Lehrplan spiegelt sich eine moderne Berufspädagogik wieder. Nicht das fachsystematische Erlernen von Faktenwissen, sondern die konkreten Anforderungen des Berufs stehen im Mittelpunkt. In Form sogenannter beruflicher Handlungssituationen erwerben die Schülerinnen und Schüler aktiv die Kompetenzen, die eine medizinische Technologin oder ein medizinischer Technologe braucht.

In der Radiologie steht zum Beispiel ein Patient mit Lungenkrebs im Mittelpunkt einer solchen Handlungssituation. In der Berufsfachschule erlernen die Auszubildenden zunächst die Grundlagen: Wo liegt die Lunge im Körper, welche Funktion erfüllt sie und wie ist sie dafür aufgebaut? Aber auch die psychischen und sozialen Probleme sowie rechtliche Fragen rund um den Patienten werden diskutiert. Dann erkunden die Auszubildenden, wie man Lungenerkrankungen und Krebszellen erkennen kann. „Zum Üben stehen uns in der Schule ein hochmodernes Röntgengerät sowie viele verschiedene Phantome zur Verfügung“ erläutert Fachlehrerin Annett Cruschwitz und fährt fort: „Hier kann man sich die Zeit nehmen, alles in Ruhe zu erklären. Zwischendurch gehen wir regelmäßig in die Klinik, schauen uns alles vor Ort an und üben den Umgang mit Patientinnen und Patienten. In der praktischen Ausbildung sind die Schülerinnen und Schüler dann Teil des Teams der jeweiligen Abteilung.“

Bewerbungsphase läuft

Die dreijährigen Ausbildungen starten jeweils im September zum Beginn des bayerischen Schuljahres. Bewerbungen zur Aufnahme an der staatlichen Berufsfachschule in Würzburg werden bis Ende April angenommen. Seit dem 1. Dezember 2022 wird eine monatliche Ausbildungsvergütung nach dem jeweils aktuell gültigen Tarifvertrag der Länder bezahlt. Diese beträgt im ersten Ausbildungsjahr 1.130,74 Euro, im zweiten 1.190,80 Euro und im dritten 1.287,53 Euro.

Weitere Details – zum Beispiel zu den Bewerbungsvoraussetzungen – finden sich unter www.med.uni-wuerzburg.de/mta-schule

Tätigkeitsfelder

Medizinische Technologinnen und Technologen für Laboratoriumsanalytik

Eine oder ein MTL führt selbständig biomedizinische Analyseprozesse in der Humanmedizin durch und überprüft diese auf ihre Qualität und Richtigkeit. Dabei werden biologische, chemische und physikalische Techniken auf der Suche nach Krankheitserregern und Abweichungen in Patientenproben – zum Beispiel in Blutproben – angewendet. Ferner bereiten MTL mikroskopische Präparate aus Gewebe und Zellen zur ärztlichen Diagnostik auf.

Medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie

Eine oder ein MTR führt eine radiologische Untersuchung selbstständig durch und kann überprüfen, ob die entstandenen Bilder qualitativ den Anforderungen entsprechen. Dies gilt für die Radiologie genauso wie für die Nuklearmedizin. Weiterhin kümmert sich die Fachkraft um die technische Durchführung von Therapien in der Nuklearmedizin und in der Strahlentherapie. Wichtig bei allen Arbeiten ferner der Strahlenschutz. Dessen Prinzipien beherrscht eine oder ein MTR um sich selbst, die Kolleginnen und Kollegen sowie natürlich die Patientin oder den Patienten zu schützen.

Eigentlich wollte sie Musikerin werden, jetzt arbeitet sie stattdessen mit medizinischen Instrumenten: Prof. Dr. med. Bettina Baeßler leitet die Kardiovaskuläre Bildgebung am Institut für Diagnostische und Interventionelle Bildgebung des Universitätsklinikums Würzburg. In der Serie #WomenInScience erzählt sie unter anderem, welche Maßnahmen sie sich für mehr Chancengleichheit in der Medizin wünscht und wieso sie sich besonders für bessere Lehre einsetzt.

Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

07:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Freitag

07:30 Uhr bis 15:00 Uhr

Bildanforderung

Telefon: +49 931 201-34200

Fax: +49 931 201-34209

Telefonische Terminvergabe

CT, MRT, Röntgen / Durchleuchtung, Sonographie, Angiographie / Interventionen

+49 931 201-34200

MRT im König-Ludwig-Haus

+49 931 201-34299

Abteilung für Gynäkologische Radiologie

+49 931 201-34403

Abteilung für Kinderradiologie

+49 931 201-34713

Kontakt

Direktion

Prof. Dr. med. Thorsten Bley

Sekretariat

Telefon: +49 931 201-34001

Fax: +49 931 201-634001

E-Mail: rapps_c@ukw.de

oder herzog_a@ukw.de

E-Mail

radiologie@ukw.de

Anschrift

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie des Universitätsklinikums Würzburg | Zentrum Operative Medizin (ZOM) | Oberdürrbacher Straße 6 | Haus A2/A3 | 97080 Würzburg