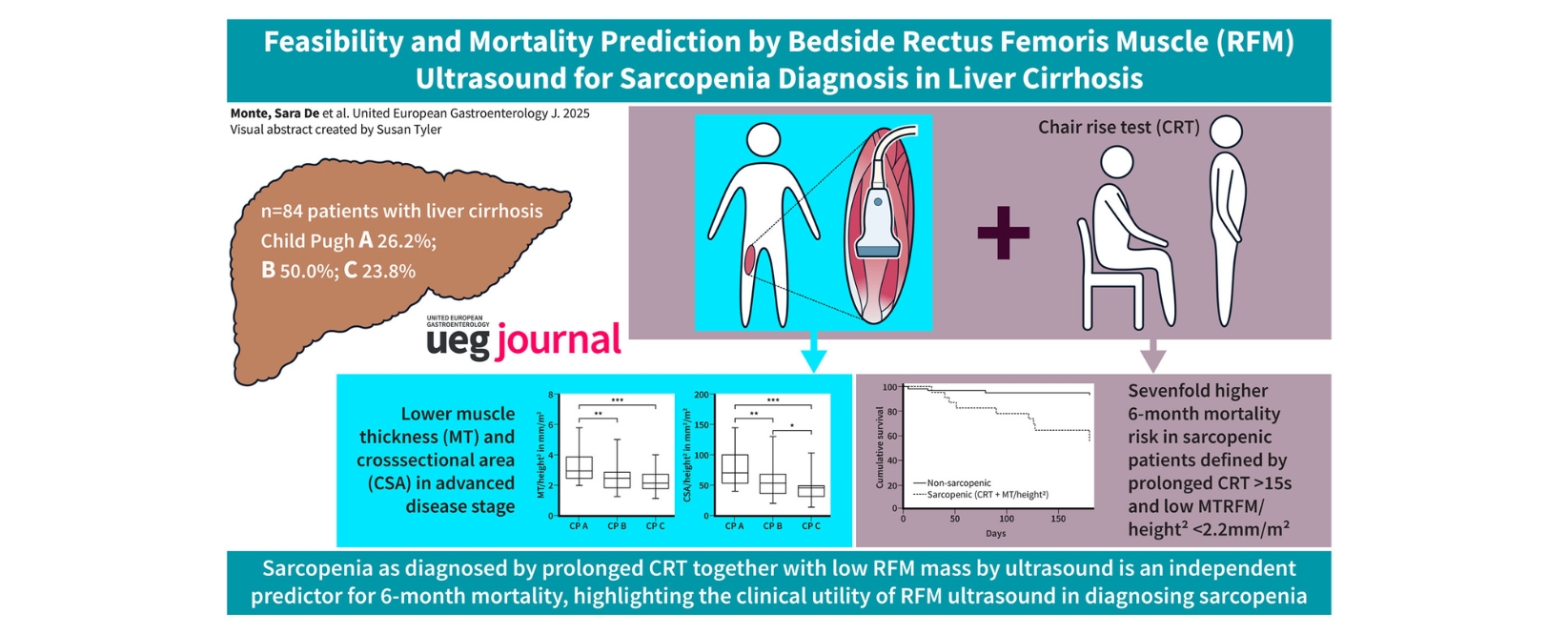

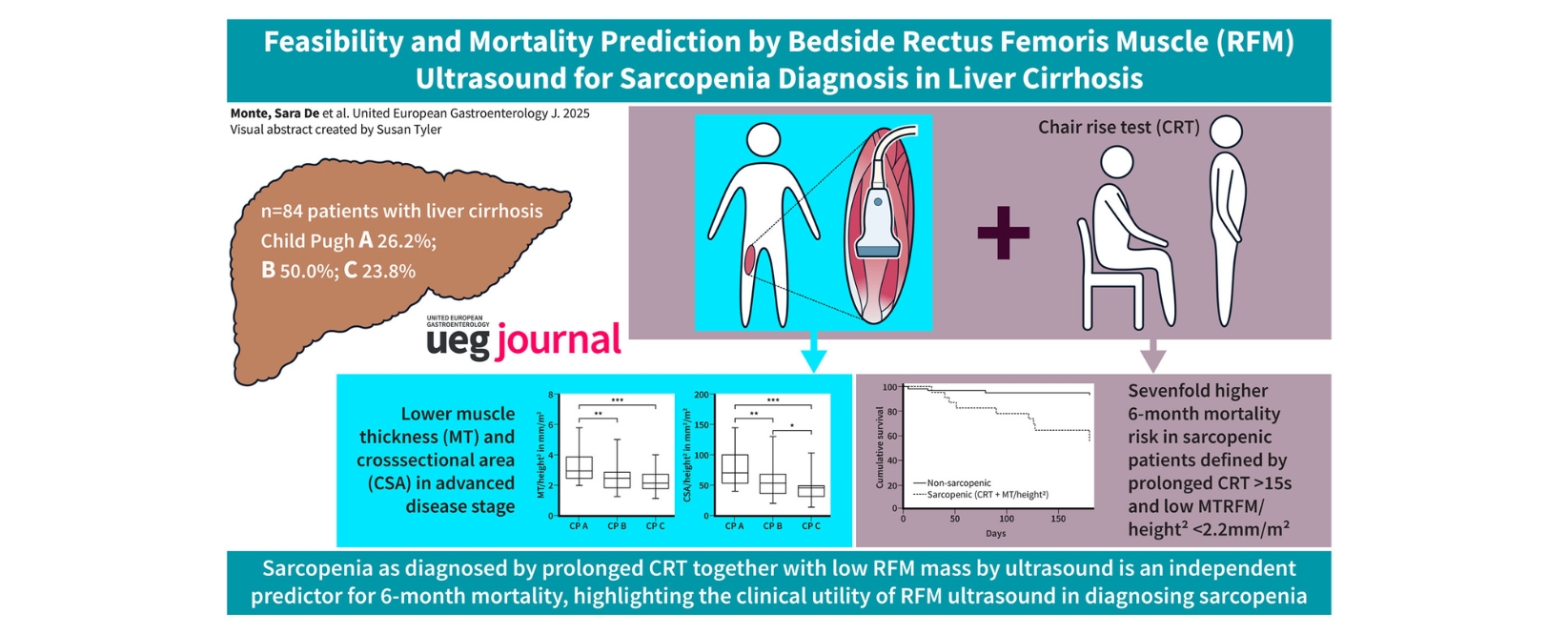

Das Erkennen der Sarkopenie ist jedoch im klinischen Alltag oft nicht einfach möglich. Diese Studie zeigt nun, dass der Ultraschall des Oberschenkelmuskels (Musculus rectus femoris) eine einfache und zuverlässige Methode ist, um bei Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung eine Sarkopenie zu diagnostizieren. Besonders bemerkenswert ist, dass die Kombination aus verminderter Muskelmasse des M. rectus femoris im Ultraschall und einer verlängerten Aufstehzeit im Chair-Rise-Test ein starker unabhängiger Prädiktor für die 6-Monats-Mortalität war. Damit liefert die Arbeit wichtige Hinweise darauf, dass die sonographische Beurteilung der Muskelmasse als praktikables Screening-Instrument in der klinischen Routine eingesetzt werden kann, um frühzeitig Risikopatienten zu erkennen und diese dann auch gezielt behandeln zu können.

Sara De Monte, Philipp Altmann, Svenja Pichlmeier, Hans Benno Leicht, Sophia Stuhlreiter, Roswitha Brandl, Florian P. Reiter, Sigrid Hahn, Clemens Benoit, Andreas Geier, Mathias Plauth, Monika Rau. Mortality Prediction by Bedside Rectus Femoris Muscle Ultrasound for Sarcopenia Diagnosis in Liver Cirrhosis.” United European Gastroenterology Journal: 1–10. 2025. https://doi.org/10.1002/ueg2.70114.