Die in „Scientific Reports” veröffentlichte Publikation beschreibt Teilergebnisse des Gesamtprojektes und basiert auf der Analyse von mehr als 2.300 Lauten, die im Rahmen der Dissertation von Sarah Arnold ausgewertet wurden. Die Analysen erfolgten mit speziellen Methoden, die am Zentrum für vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen (ZVES) der Poliklinik für Kieferorthopädie entwickelt wurden. Dies ermöglichte erstmals den Nachweis von Auffälligkeiten in einer sehr frühen Phase der Sprachentwicklung, lange bevor Silben oder Wörter erzeugt werden können.

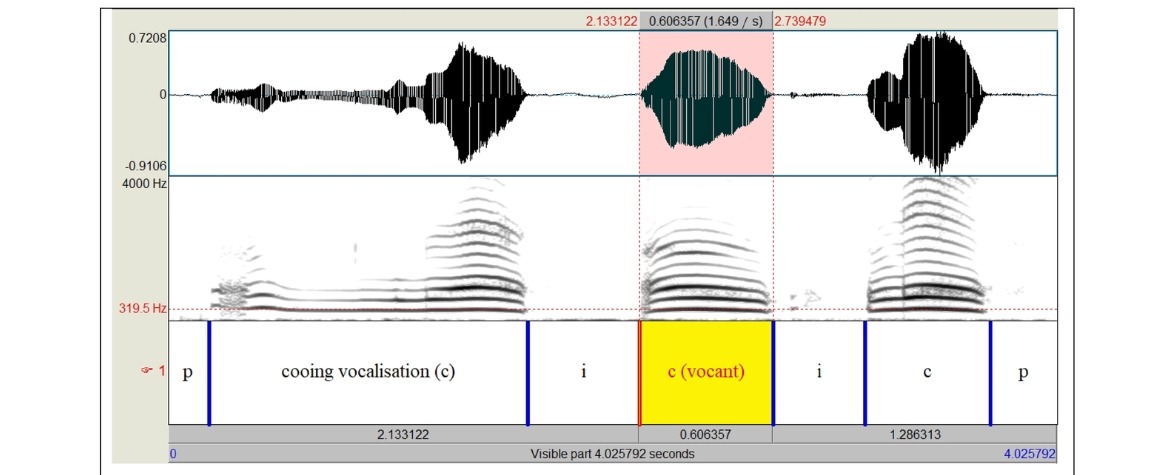

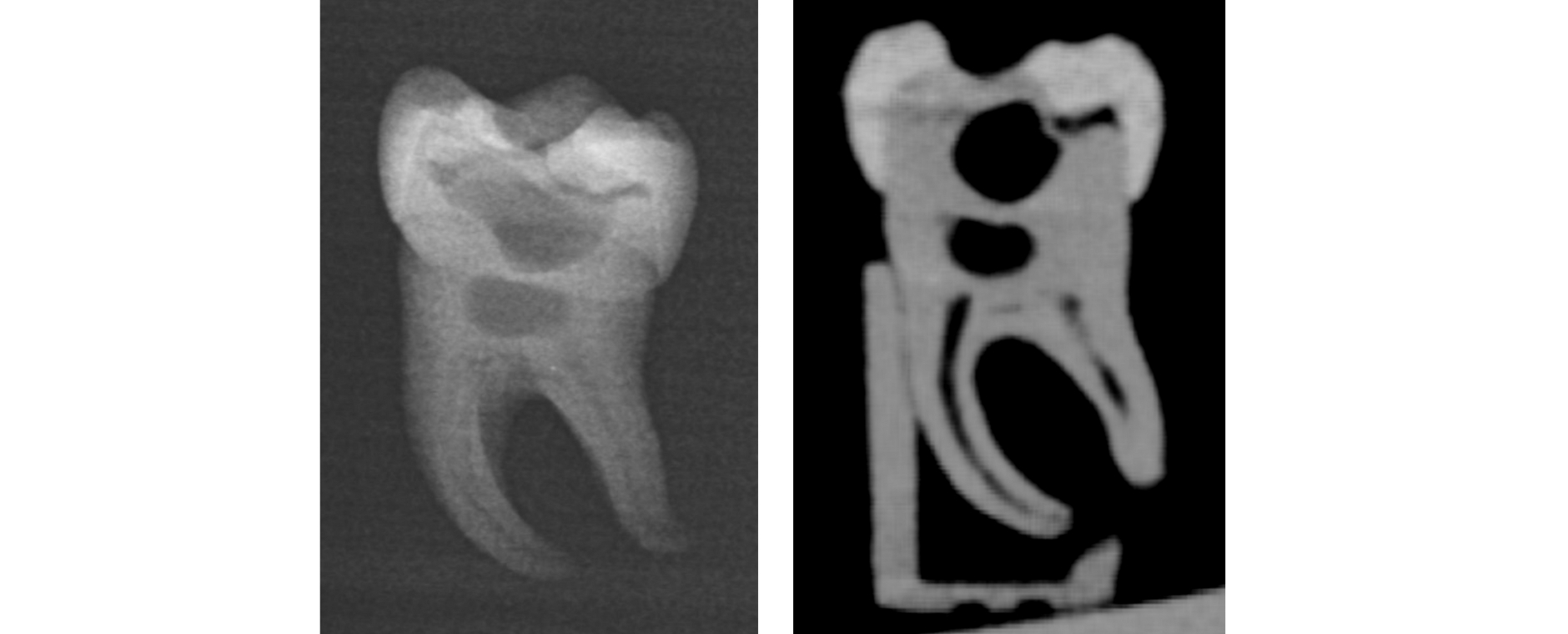

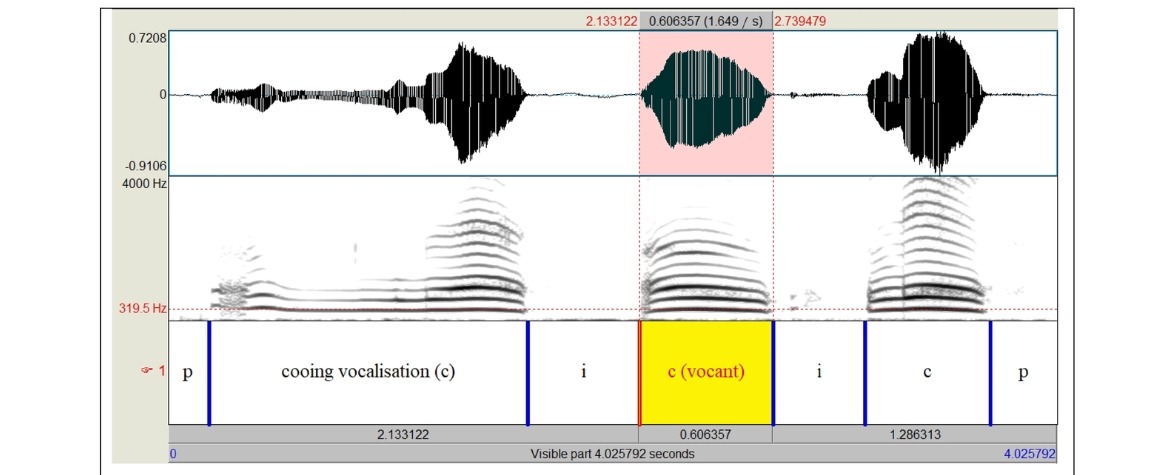

Die Forschenden untersuchten, wie sich die Tonhöhe der Laute im Verlauf änderte und ob die Melodie eines Lauts einfach (ein Bogen) oder komplex (mehrere Bögen) war. Außerdem betrachteten sie bei den Gurrlauten die Aktivität des Kehlkopfs der Babys, also wie die Töne gebildet wurden. Mithilfe spezieller Tonanalysen prüften sie auch, ob die Babys beim Gurren zusätzlich Mund- und Zungenbewegungen, also artikulatorische Aktivität, nutzten. Für die statistische Auswertung kamen mathematische Modelle zum Einsatz, die verschiedene Einflussfaktoren wie Alter und Geschlecht berücksichtigten. Dabei zeigte sich: Mit zunehmendem Alter wurden die Laute aller Babys komplexer, wobei das Geschlecht keine Rolle spielte.

Allerdings hatte der eingeschränkte Hörsinn einen deutlichen Einfluss: Babys mit starkem Hörverlust zeigten eine deutlich geringere melodisch-rhythmische Komplexität und weniger artikulatorische Aktivität in ihren Lauten, das heißt, sie produzierten einfachere Melodien. Eine stark eingeschränkte auditive Rückkopplung wirkt sich insbesondere auf das Wechselspiel zwischen laryngealer und präartikulatorischer Aktivität, also zwischen Kehlkopf und Mund, aus. Ein fehlendes oder vermindertes Hörfeedback kann somit bereits sehr früh die Sprachentwicklung beeinflussen.

Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung eines funktionierenden Hörsystems für die ersten Phasen der Sprachentwicklung. Zugleich wird deutlich, wie wichtig weitere objektive Studien zur prälingualen Lautbildung bei Kindern mit einem medizinischen Risiko für den Spracherwerb sind. Sie tragen dazu bei, Entwicklungsverzögerungen besser zu verstehen und bereits im Säuglingsalter nachzuweisen.

Kathleen Wermke, Sarah Arnold, Wafaa Shehata-Dieler, Mario Cebulla, Johannes Wirbelauer & Philip J. Schluter. Melodic and articulatory development is delayed in deaf infants aged 2–4 months. Sci Rep 15, 31357 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-16820-w