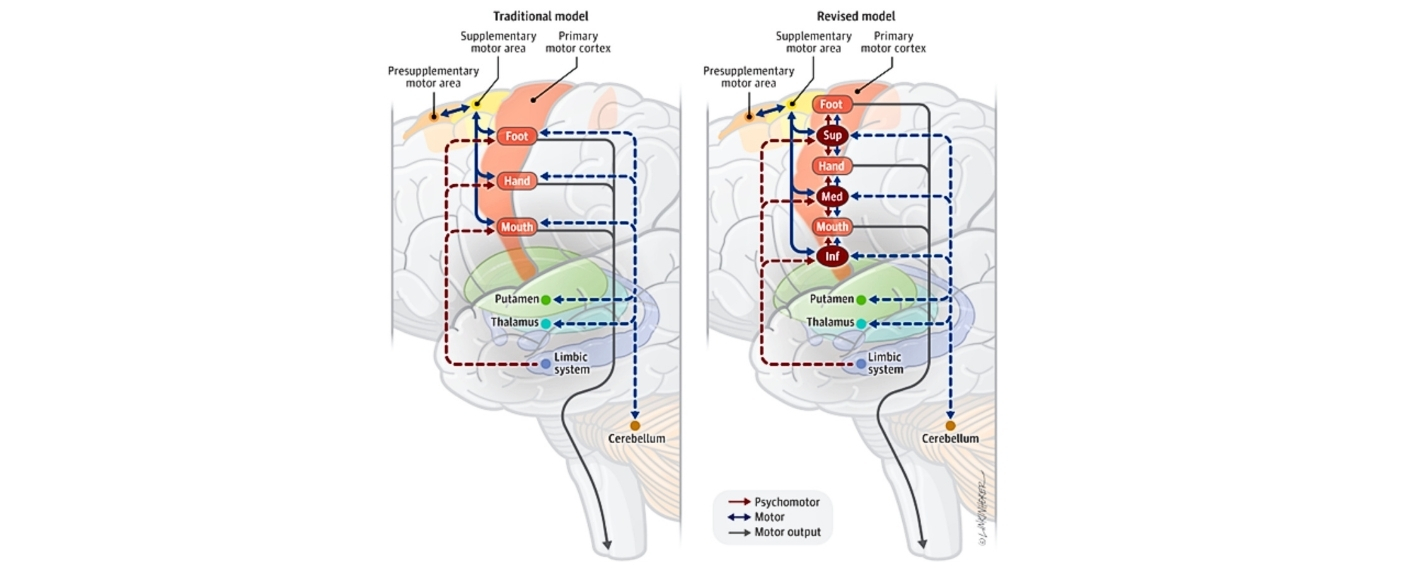

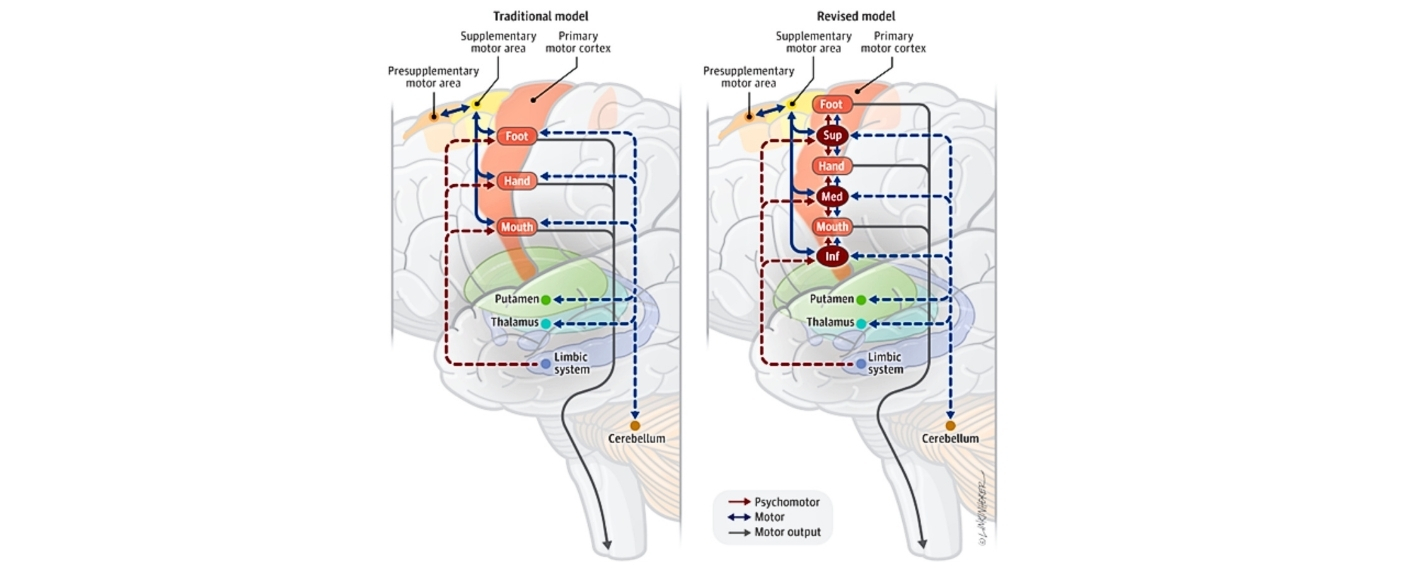

Vor zwei Jahren fanden US-amerikanische Forscher (Gordon et al., 2023, Nature) heraus, dass sich im Motorcortex spezialisierte Regionen für bestimmte Körperteile mit dazwischenliegenden Bereichen abwechseln. Diese sind nicht für einen einzelnen Muskel zuständig, sondern integrieren die Bewegungsplanung, Koordination und Signale aus dem Körper.

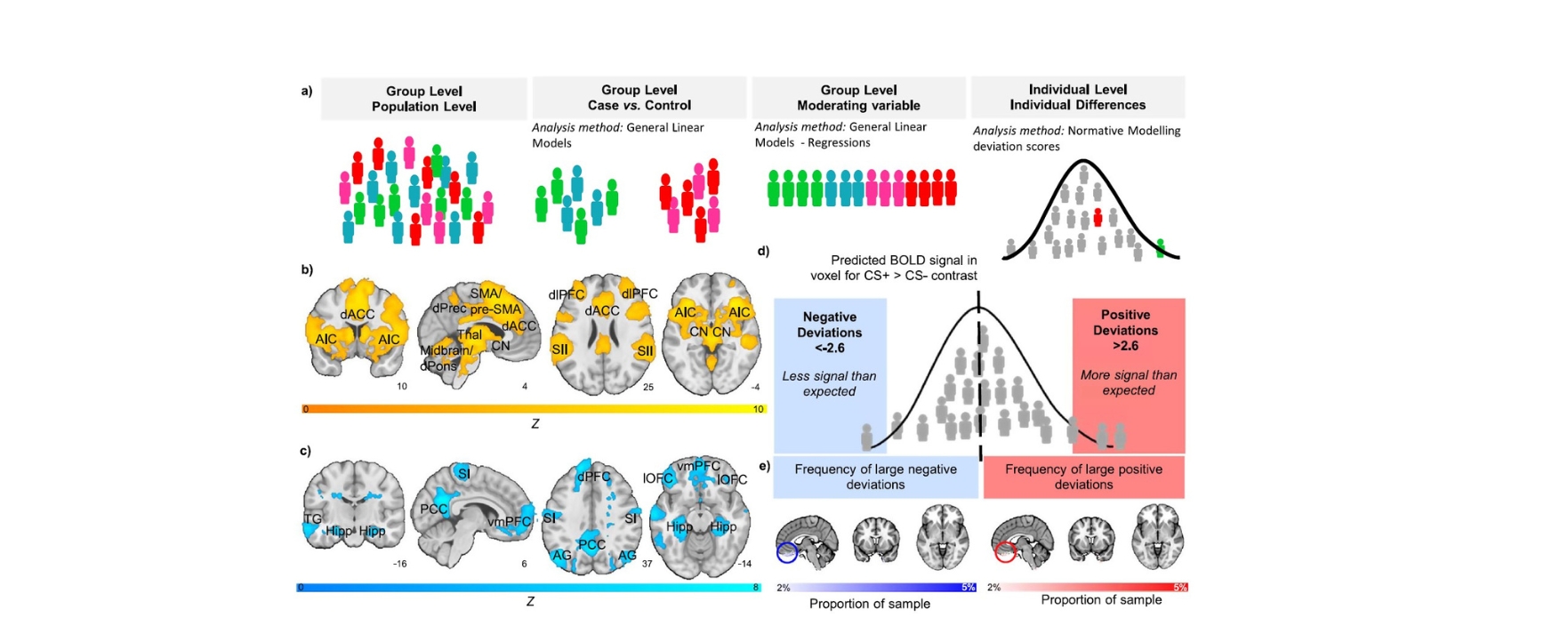

Prof. Dr. Sebastian Walther, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, konnte in einer aktuellen Publikation in der Fachzeitschrift PNAS die Ergebnisse replizieren und verglich im zweiten Schritt die funktionelle Konnektivität des Gehirns von Menschen mit Psychose mit der von gesunden Personen. Zudem stellte er mit seinem Team Patientinnen und Patienten, bei denen die Psychomotorik verlangsamt war, denen gegenüber, die keine psychomotorischen Einschränkungen hatten.

Die MRT-Auswertungen zeigten, dass die Veränderungen nicht per se mit der Erkrankung Schizophrenie zusammenhängen, sondern nur bei Patientinnen und Patienten zu finden sind, deren Bewegungen verlangsamt sind. Bei ihnen waren die Regionen innerhalb des motorischen Kortex unterschiedlich verknüpft. Weitere Untersuchungen ergaben: Je stärker die Verlangsamung, desto stärker war auch die Veränderung im primären motorischen Kortex.

Mit diesen Informationen könnte man künftig bei der transkraniellen Magnetstimulation (TMS), die Walther bereits erfolgreich an Patientinnen und Patienten mit starker Bewegungsverlangsamung untersucht hat, noch genauer innerhalb des primärmotorischen Kortex auf die Intereffektoren zielen. Das wäre ein nächstes Forschungsprojekt.

Weitere Informationen in der Pressemeldung „Wenn Handlungsplanungen und Bewegungen ausgebremst sind“

Publikation:

S. Walther, F. Wüthrich, A. Pavlidou, N. Nadesalingam, S. Heckers, M.G. Nuoffer, V. Chapellier, K. Stegmayer, L.V. Maderthaner, A. Kyrou, S. von Känel, & S. Lefebvre, Functional organization of the primary motor cortex in psychosis and the potential role of intereffector regions in psychomotor slowing, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (42) e2425388122, doi.org/10.1073/pnas.2425388122 (2025).

Zur Publikation