Die Bandbreite reicht dabei von traditionsbasierten Mammutvorlesungen und anekdotenreichen Erzählformaten aus der klinischen Vergangenheit über selbstreferenzielle Forschungspräsentationen bis hin zu Unterhaltungs-, Zufriedenheits-, Immersions- und Selbstständigkeits-basierten Lehransätzen.

Medizin und Wissenschaft sind zweifellos ernsthafte und verantwortungsvolle Bereiche. In der jährlichen Weihnachtsausgabe des British Medical Journals (BMJ) ist jedoch Humor ausdrücklich erwünscht. „Das BMJ Christmas Issue bewegt sich bewusst an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Reflexion und satirischer Zuspitzung. Die Beiträge werden in der Regel als Meinungsartikel mit klarer inhaltlicher Botschaft verstanden“, sagt Dr. Sabine Drossard. Die Fachärztin für Kinderchirurgie vom Uniklinikum Würzburg (UKW) hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Johanna Büchel von der Frauenklinik sowie Anja Härtl vom Uniklinikum Augsburg mit einem Artikel den Sprung in die beliebte Sonderausgabe des Fachjournals geschafft. „Die Auswahl der Artikel ist sehr kompetitiv, nur ein sehr kleiner Teil der Manuskripte wird zur Publikation angenommen“, so Büchel. Ihr satirischer Blick auf bemerkenswert hartnäckige Lehrstile ist eine augenzwinkernde Liebeserklärung an das Medizinstudium und seine Eigenheiten: “Seven Alternatives to Evidence-Based Medical Education”

Idealerweise sollten Lehrmethoden auf solider didaktischer Forschung und bewährten pädagogischen Prinzipien beruhen. Der akademische Alltag sieht jedoch häufig anders aus und begünstigt weniger strukturierte, stärker persönlichkeitsgetriebene Ansätze. Um diese Diskrepanz besser zu verstehen, haben die drei Autorinnen Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie sie ihre Lehre gestalten, wenn bildungswissenschaftliche Evidenz oder geschützte Lehrzeit fehlen. Auf Grundlage dieser Einblicke sowie ihrer eigenen Erfahrungen in der akademischen Welt präsentieren sie eine Taxonomie von sieben Lehrmethoden und beleuchten deren Schwächen, Stärken und das gelegentliche Körnchen Weisheit.

Traditionsbasiert: „So haben wir das schon immer gemacht“

Die traditionsbewusste Lehrperson perfektioniert ihr Handwerk seit Jahrzehnten – kein didaktisches Rahmenwerk kann mit dieser Erfahrung konkurrieren. Ihr bevorzugtes Instrument ist die Vorlesung, ein ununterbrochener Monolog, begleitet von 200 Folien voller dichter Texte, unverständlicher Flussdiagramme und gelegentlich eines Renaissance-Gemäldes. Perfekt für Studierende, die lange Nickerchen lieben. Nachteil: Die Wissenschaft entwickelt sich weiter, Traditionen nicht.

Anekdotenbasiert: „Einmal, während meiner Assistenzzeit …“

Die von erfahrenen Klinikerinnen und Klinikern bevorzugte anekdotenbasierte Methode besteht aus dramatischen Geschichten über mysteriöse Fieber, spektakuläre Reanimationen und seltene „Zebras“, die unerwartet in der Notaufnahme auftauchten. Spontane Abschweifungen mitten in der Vorlesung sorgen für ein fesselndes, wenn auch chaotisches Lernerlebnis. Die Folge: Studierende diagnostizieren zehn Fälle eines seltenen Syndroms, bevor sie Streptokokken erkennen.

Selbstreferenzbasiert: „Lassen Sie uns über meine neueste Publikation sprechen“

Weltklasse-Forscherinnen und -Forscher, die seit den 1990er-Jahren kein Stethoskop mehr benutzt haben, verwandeln jede Vorlesung in einen ausgedehnten Journal Club über ihre eigene Arbeit. Klinisches Wissen tritt hinter Zitationszahlen zurück. Eine einzelne Abbildung aus einem Nature-Artikel rechtfertigt 60 Folien – oder der Fachartikel wird direkt vorgelesen. Der Stoff ist so hochaktuell, dass niemand – inklusive der Lehrperson – weiß, wie er praktisch angewendet werden kann.

Unterhaltungsbasiert: „Bedürfnisse der Studierenden sollten der pädagogischen Kreativität nie im Weg stehen“

Die unterhaltungsorientierten Lehrenden beeindrucken durch ihr Charisma und den exzessiven Einsatz von Medien. Sie erheben die medizinische Lehre zur Performancekunst – mit Requisiten, Rollenspielen und - bei den Fortgeschrittenen unter ihnen - sogar Ausdruckstanz. Das führt zwar dazu, dass die Vorlesung unvergesslich bleibt, der Inhalt wird jedoch umso schneller vergessen.

Zufriedenheitsbasiert: „Gute Lehre ist das, was Studierenden gefällt“

Bei der zufriedenheitsbasierten Lehre steht die Maximierung des studentischen Glücks im Mittelpunkt. Inhalte werden so angepasst, dass kognitive Überforderung oder wahrgenommene Schwierigkeit vermieden werden. Die Verdaulichkeit des Unterrichts ist wichtiger als die erworbene Kompetenz. Die Qualität eines Kurses bemisst sich in Pizzastücken und überschwänglichen Bewertungen. Alles ist darauf ausgerichtet, das studentische Wohlbefinden zu maximieren – unabhängig vom tatsächlichen Lernerfolg.

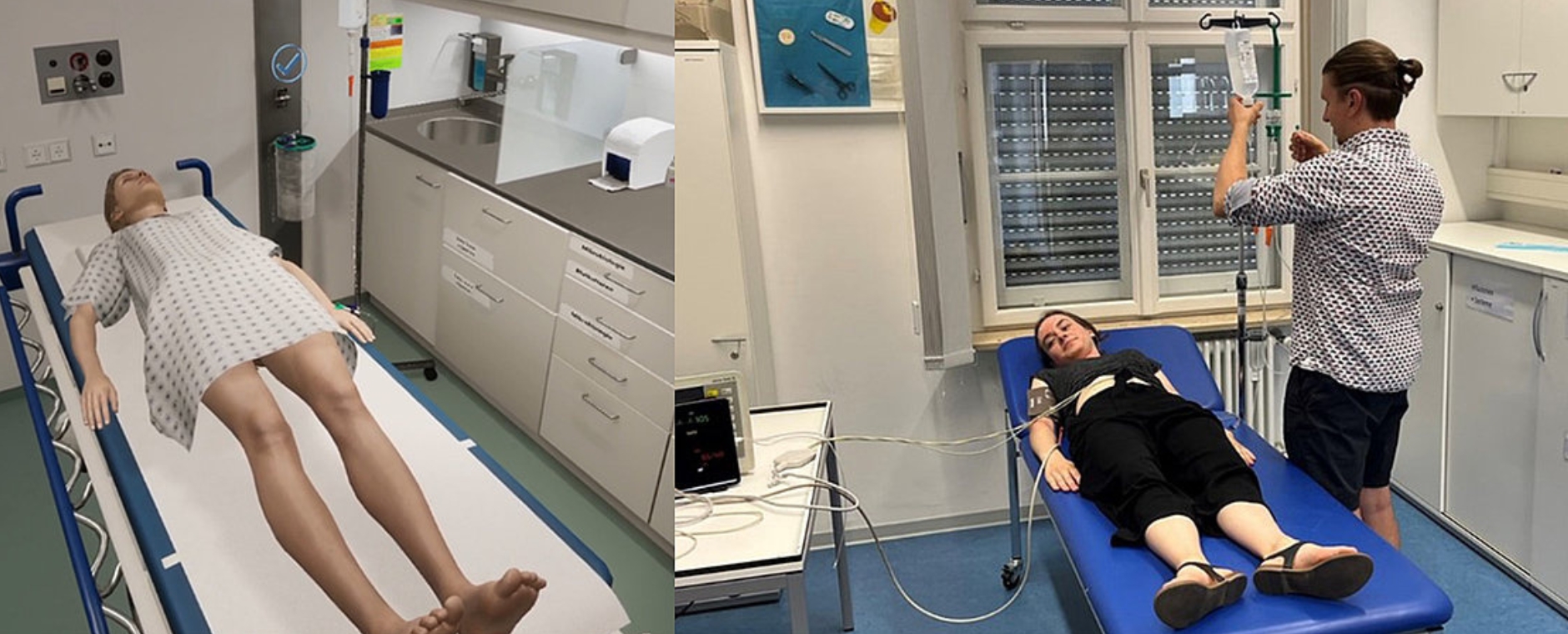

Immersionsbasiert: „In der Praxis werdet ihr es schon lernen“

Der immersionsbasierte Lehrstil beruht auf der Annahme, dass Studierende allein durch die bloße Exposition gegenüber dem klinischen Alltag irgendwann Wissen aufnehmen – ähnlich einem Teebeutel, den man nur lange genug im heißen Wasser ziehen lassen muss. Mit minimaler Anleitung werden sie in klinische Settings „geworfen“, wo sie beobachten und mithelfen sollen, in der Hoffnung, dass Kompetenz auf beinahe magische Weise von selbst entsteht. Nicht selten wird dieses Vorgehen als „Aufbau von Autonomie“ etikettiert; tatsächlich erinnert es jedoch eher an eine pädagogische Form der natürlichen Selektion. Besonders vorteilhaft ist der Ansatz dort, wo eine dünne Personaldecke, klinische Anforderungen, wissenschaftliche Deadlines und der Studierendenunterricht miteinander um die begrenzte Zeit der Lehrenden konkurrieren.

Unabhängigkeitsbasiert: „Gute Frage. Warum googeln Sie das nicht?“

Beim Selbstständigkeits-basierten Lernen sollen Studierende sich Wissen selbst aneignen - häufig jedoch, ohne über die notwendigen Recherchekompetenzen zu verfügen. So wird das Medizinstudium zu einem Do-it-yourself-Projekt. Peer-Teaching ist die Standardstrategie und „Blended Learning” wird zum Euphemismus für die Auslagerung der Lehre an charismatische TikTok-Ärzte, die mit Hashtags und Tanzchoreografien unterrichten. Soziale Medien und KI-Tools liefern schnellen Zugang zu riesigen Mengen an Informationen – und Desinformationen. Kein Wunder, wenn später unklar ist, ob ein Patient Diabetes oder Tollwut hat.

Bewusst persiflierende und überspitzte Darstellung

„Mit unserem Beitrag wollen wir keinesfalls Lehrende bloßstellen oder Inhalte trivialisieren. Vielmehr wollen wir durch humorvolle Zuspitzung auf reale strukturelle und kulturelle Defizite in der medizinischen Lehre aufmerksam machen, zum Nachdenken anregen und einen niedrigschwelligen Zugang zu einer wichtigen fachlichen Diskussion eröffnen“, betonen Büchel und Drossard. Die Autorinnen haben sich über das Mentoring Med Peer-Programm der Universität kennengelernt. Beide haben einen Master of Medical Education und beschäftigen sich wissenschaftlich mit Medizindidaktik. Mit ihrem Artikel wollen sie dazu beitragen, langfristig eine konstruktive Weiterentwicklung der Lehr- und Ausbildungskultur zu fördern. „Und vielleicht können tatsächlich ein paar Vintage-PowerPoint-Folien zugunsten von etwas Ansprechenderem in den Ruhestand geschickt werden“, gibt Sabine Drossard schmunzelnd zu bedenken.

Interessenkonflikt

Die Autorinnen räumen ein, im Laufe ihrer Lehrtätigkeit selbst zeitweise auf eine oder mehrere dieser Methoden zurückgegriffen zu haben.

Publikation

Sabine Drossard, Anja Härtl, Johanna Büchel. Seven alternatives to evidence based medical education: an exploration of how we actually teach. BMJ 2025;391:r2551 http://doi.org/10.1136/bmj.r2551