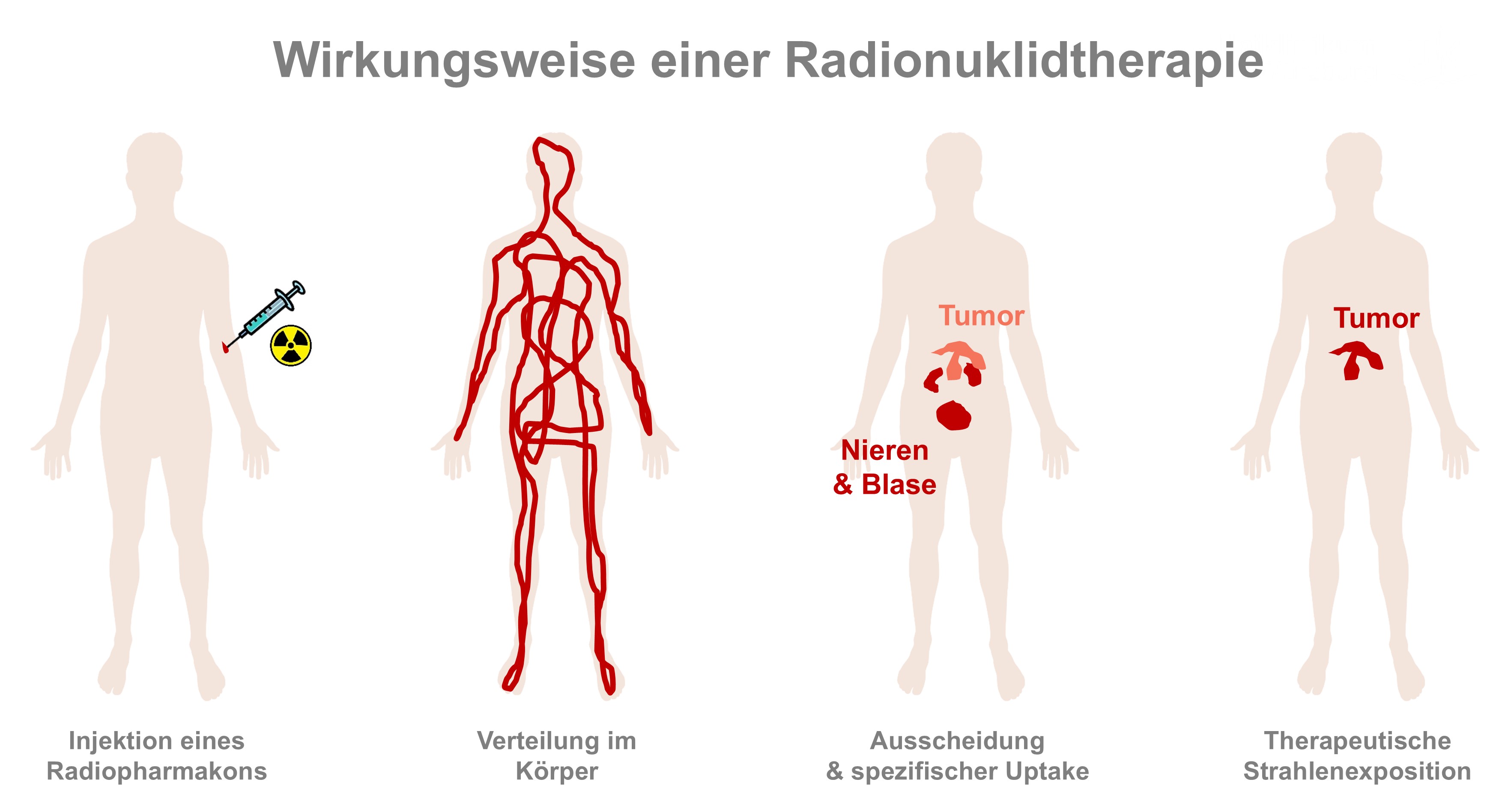

Durch seine globale und fächerübergreifende Forschung und die innovativen Verfahren in Diagnostik und Therapie von Nebennierenerkrankungen gilt das Uniklinikum Würzburg (UKW) als internationales Referenzzentrum und ist eine wichtige Anlaufstelle sowie Orientierungshilfe für Betroffene mit komplexen Erkrankungen der Nebenniere. Aktuell erregt die Behandlung eines prominenten Falls Aufmerksamkeit. Die 15-jährige Tochter eines ehemaligen Fußball-Bundesliga-Profis leidet an einem fortgeschrittenen, metastasierten Nebennierenkarzinom. Nachdem etablierte medikamentöse Behandlungsansätze erfolglos geblieben waren, wird die Erkrankung nun am UKW im Rahmen eines individuellen Therapiekonzeptes mit der dort entwickelten IMAZA-Therapie behandelt. Die neuartigen Radiopharmaka Iod-123-IMAZA und Iod-131-IMAZA binden spezifisch an Enzyme der Nebennierenrinde und ermöglichen so eine präzisere Bildgebung sowie eine direkt auf den Tumor gerichtete Strahlentherapie (Theranostik).

Lückenlose Kette von der Entwicklung neuer Tracer im Labor bis zur klinischen Anwendung

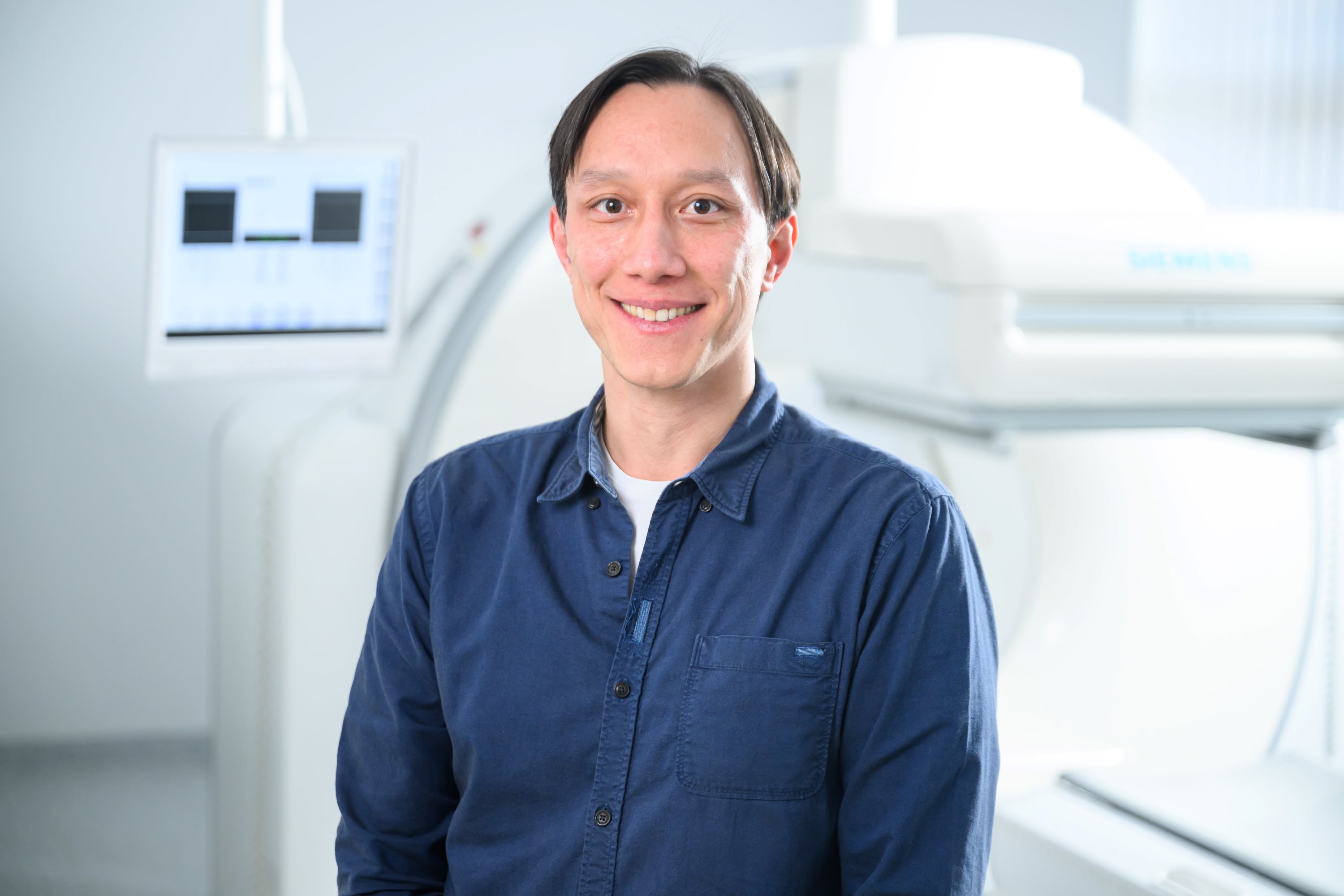

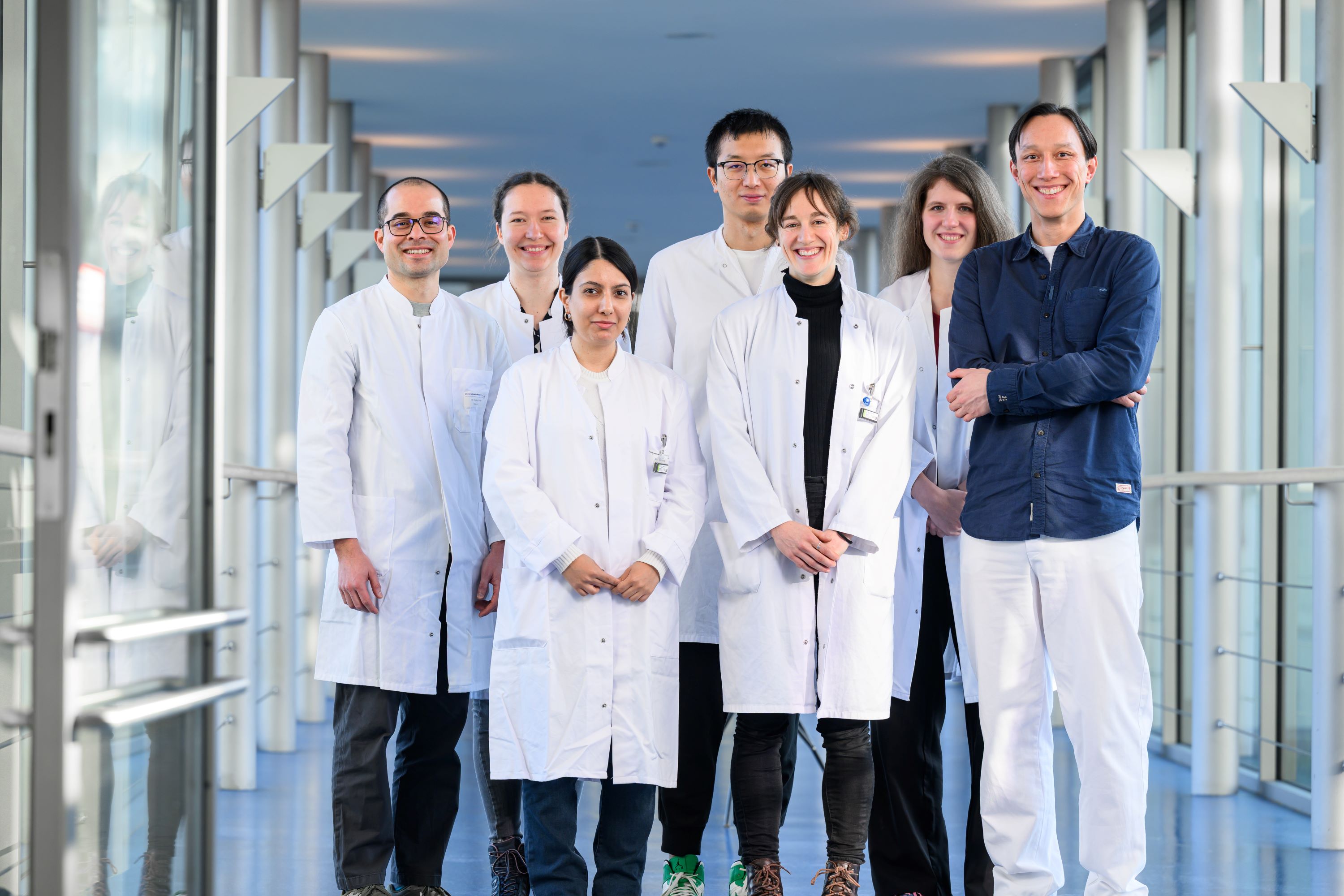

Die Endokrinologie und die Nuklearmedizin am UKW arbeiten bereits seit über zwei Jahrzehnten intensiv zusammen. In dieser Zeit haben sie eine lückenlose Kette von der Entwicklung neuer Tracer im Labor bis zur klinischen Anwendung dieser mit Radionukliden markierten Substanzen etabliert. „Unsere Stärke liegt in der engen und fächerübergreifenden Verbindung von Grundlagenforschung und Patientenversorgung“, betont Prof. Stefanie Hahner, stellvertretende Leiterin der Endokrinologie in der Medizinischen Klinik I. „Zudem erfordert die medizinische Translation Ausdauer“, fügt PD Andreas Schirbel aus der Klinik für Nuklearmedizin hinzu. „Und diese Ausdauer zahlt sich gerade aus.“ Die Arbeitsgruppe der Endokrinologin und des Radiochemikers verzeichnet derzeit wesentliche Fortschritte in der Diagnostik von Nebennierenerkrankungen. Von diesen Fortschritten könnte bald eine größere Zahl an Patientinnen und Patienten profitieren.

FAMIAN-Studie belegt Präzision von Iod-123 Iodmetomidat zur nicht-invasiven Charakterisierung von Nebennierengewebe

Während Adrenokortikale Karzinome (ACC), wie sie im aktuell prominenten Fall diagnostiziert wurden, sehr selten, aber oft extrem aggressiv sind und eine hochspezialisierte Behandlung erfordern, sind Adrenokortikale Adenome (ACA) häufige, gutartige Tumore, die meist keine Operation verlangen. Allerdings sind nicht-invasive Methoden zur Charakterisierung dieser Tumore begrenzt. Deshalb entwickelte die Arbeitsgruppe von Hahner und Schirbel den Tracer Iod-123-Iodmetomidat (IMTO). Die Präzision dieses Tracers wurde in der multizentrischen, von den Forschenden initiierten FAMIAN-Studie belegt. In der kombinierten FDG/IMTO-Bildgebung konnten gutartige Tumore mit sehr hoher Sicherheit identifiziert und somit unnötige Operationen vermieden werden. Die Ergebnisse der von der EU und der DFG geförderten Studie wurden in „eBioMedicine” publiziert (https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.105735).

Vierter Würzburger Tracer erfolgreich in klinische Anwendung zur Diagnostik des Primären Hyperaldosteronismus überführt

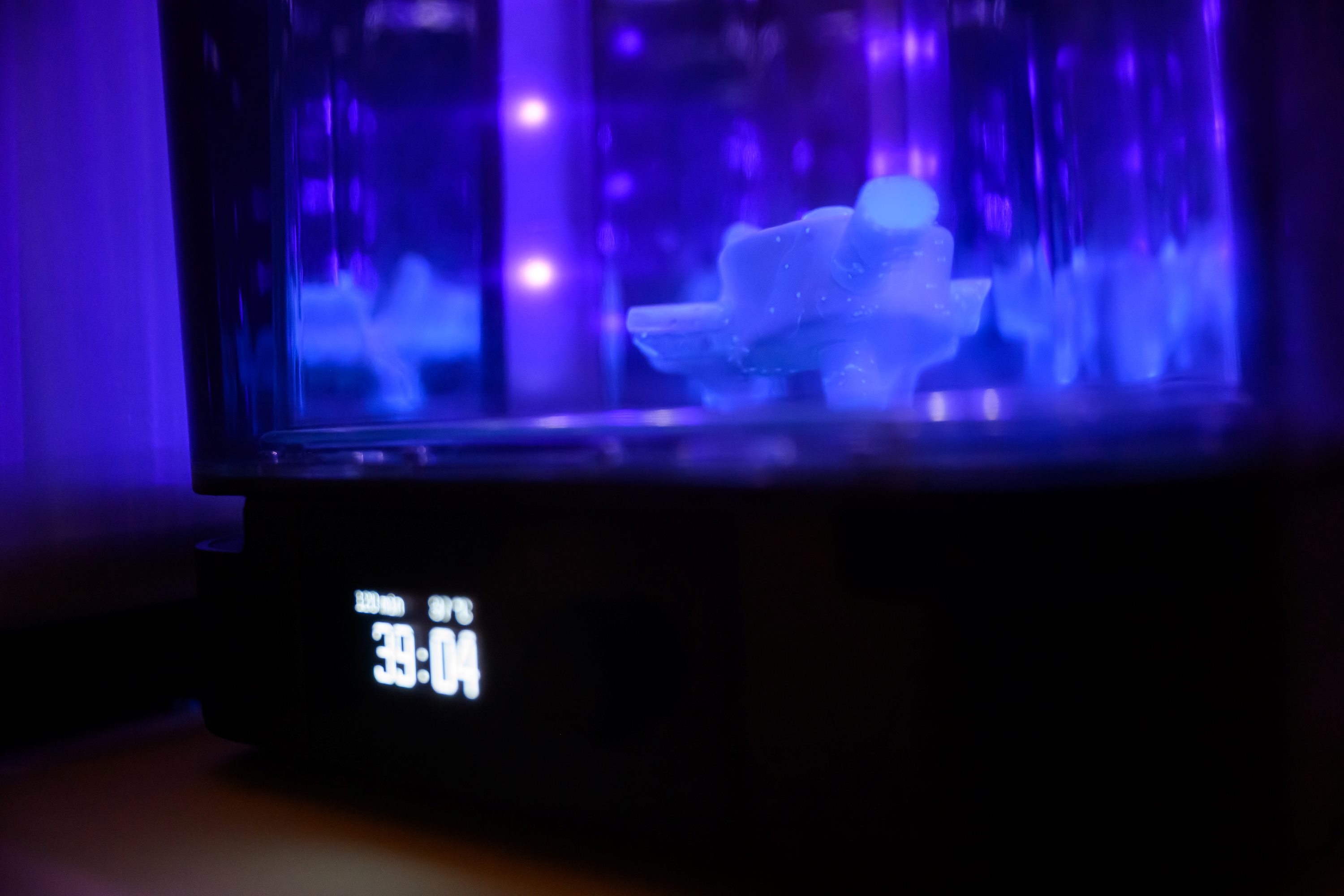

Kürzlich feierte das Team die vierte sogenannte „Bench-to-Bedside“-Translation (von der Laborbank zum Patientenbett) mit der ersten Anwendung des neuen Radiotracers am Menschen. Dieser wurde spezifisch für die Diagnostik des Primären Hyperaldosteronismus entwickelt. Die Erkrankung wird durch eine Überproduktion des Hormons Aldosteron in der Nebenniere verursacht und gilt als häufigste Ursache für sekundären Bluthochdruck. Etwa fünf bis zehn Prozent aller Bluthochdruckpatienten sind von Primärem Hyperaldosteronismus betroffen. Die entscheidende Frage für die Therapie – ob eine Operation oder eine medikamentöse Behandlung zielführender ist – erfordert bisher meist einen invasiven Nebennierenvenenkatheter. Dieses Verfahren ist technisch anspruchsvoll, nur an wenigen Zentren gut etabliert und für die Patientinnen und Patienten belastend.

Der neue Würzburger Diagnostik-Tracer reichert sich dagegen hochspezifisch in dem Gewebe an, das Aldosteron produziert. „In Würzburg verfügen wir mit der interventionellen Radiologie über herausragende Expertise im technisch anspruchsvollen Nebennierenvenenkatheter“, so Stefanie Hahner: „Unser neues Verfahren könnte aber in Zukunft eine deutlich einfachere und flächendeckend verfügbare Alternative bieten: Die Ursache des Bluthochdrucks ließe sich dann ohne Eingriff und unabhängig von der Erfahrung der Untersuchenden mithilfe einer Bildgebung lokalisieren“, ergänzt Andreas Schirbel.

Die ersten „First-in-Human“-Daten bestätigen das Potenzial des neuen Tracers. Um die künftige Anwendung abzusichern, wurde kurz vor Weihnachten die Patentanmeldung eingereicht. „Während unsere vorherigen Tracer für einige Patientinnen und Patienten bereits sehr nützlich waren und überwiegend Nischenindikationen wie das seltene Nebennierenkarzinom adressieren, hat unser neuester Tracer das Potenzial, mehr als nur ein ‚Würzburger Hobby‘ zu bleiben. Wenn alles gut läuft, kann er breiter angewendet und auch kommerzialisiert werden“, freut sich Stefanie Hahner.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Fundament

Prof. Dr. Matthias Frosch, Dekan der Medizinischen Fakultät: „Der Erfolg der Würzburger Radiotracer ist das Ergebnis einer engen, interdisziplinären Zusammenarbeit. Von der klinischen Fragestellung über die chemische Entwicklung bis hin zur Anwendung am Patientenbett arbeiten experimentelle und klinische Endokrinologie, Nuklearmedizin, Radiochemie und Medizin-Physik Hand in Hand. Erst durch dieses Zusammenspiel entsteht die Präzisionsmedizin, die innovative Ansätze nachhaltig in die Patientenversorgung überführt und Würzburg als verlässliche Anlaufstelle und Kompetenzzentrum für Menschen mit komplexen Nebennierenerkrankungen stärkt.“

Publikationen:

Hahner S, Hartrampf P, Beuschlein F, Miederer M, Miehle K, Schlötelburg W, Fuß CT, Pfluger T, Fottner C, Tönjes A, Herrmann K, Amthauer H, Reincke M, Schreckenberger M, Sabri O, Werner J, Reuter M, Kircher S, Arlt W, Fassnacht M, Buck AK, Müller HH, Schirbel A; FAMIAN investigators. Combined[18F]Fluorodeoxyglucose PET and [123I]Iodometomidate-SPECT for diagnostic evaluation of indeterminate adrenal neoplasias-the cross-sectional diagnostic test accuracy study FAMIAN. EBioMedicine. 2025 Jun;116:105735. doi: 10.1016/j.ebiom.2025.105735. PMID: 40398350; PMCID: PMC12148602.

Hahner S, Hartrampf PE, Mihatsch PW, Nauerz M, Heinze B, Hänscheid H, Teresa Fuß C, Werner RA, Pamporaki C, Kroiss M, Fassnacht M, Buck AK, Schirbel A. Targeting 11-Beta Hydroxylase With [131I]IMAZA: A Novel Approach for the Treatment of Advanced Adrenocortical Carcinoma. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Mar 24;107(4):e1348-e1355. doi: 10.1210/clinem/dgab895https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904171/. PMID: 34904171.

Heinze B, Schirbel A, Nannen L, Michelmann D, Hartrampf PE, Bluemel C, Schneider M, Herrmann K, Haenscheid H, Fassnacht M, Buck AK, Hahner S. Novel CYP11B-ligand [<sup>123/131</sup>I]IMAZA as promising theranostic tool for adrenocortical tumors: comprehensive preclinical characterization and first clinical experience. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2021 Dec;49(1):301-310. doi: 10.1007/s00259-021-05477-y. Epub 2021 Jul 3. PMID: 34215922; PMCID: PMC8712301.

Text: KL/Wissenschaftskommunikation