Würzburg. Am 6. Juni dieses Jahres besuchte Prof. Dr. Andrew Ullmann, Bundestagsabgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, die Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin des Uniklinikums Würzburg (UKW). Er folgte damit der Einladung des Kompetenznetzwerks nuklearonkologische Patientenversorgung. Das strukturoffene Expertennetzwerk wurde im Jahr 2021 von der Novartis Radiopharmaceuticals GmbH initiiert. Ziel ist es, den interdisziplinären Austausch von Ärztinnen und Ärzten, Patientenorganisationen sowie politischen Entscheiderinnen und Entscheidern in der nuklearmedizinischen Versorgung von onkologischen Patientinnen und Patienten in Deutschland zu verbessern.

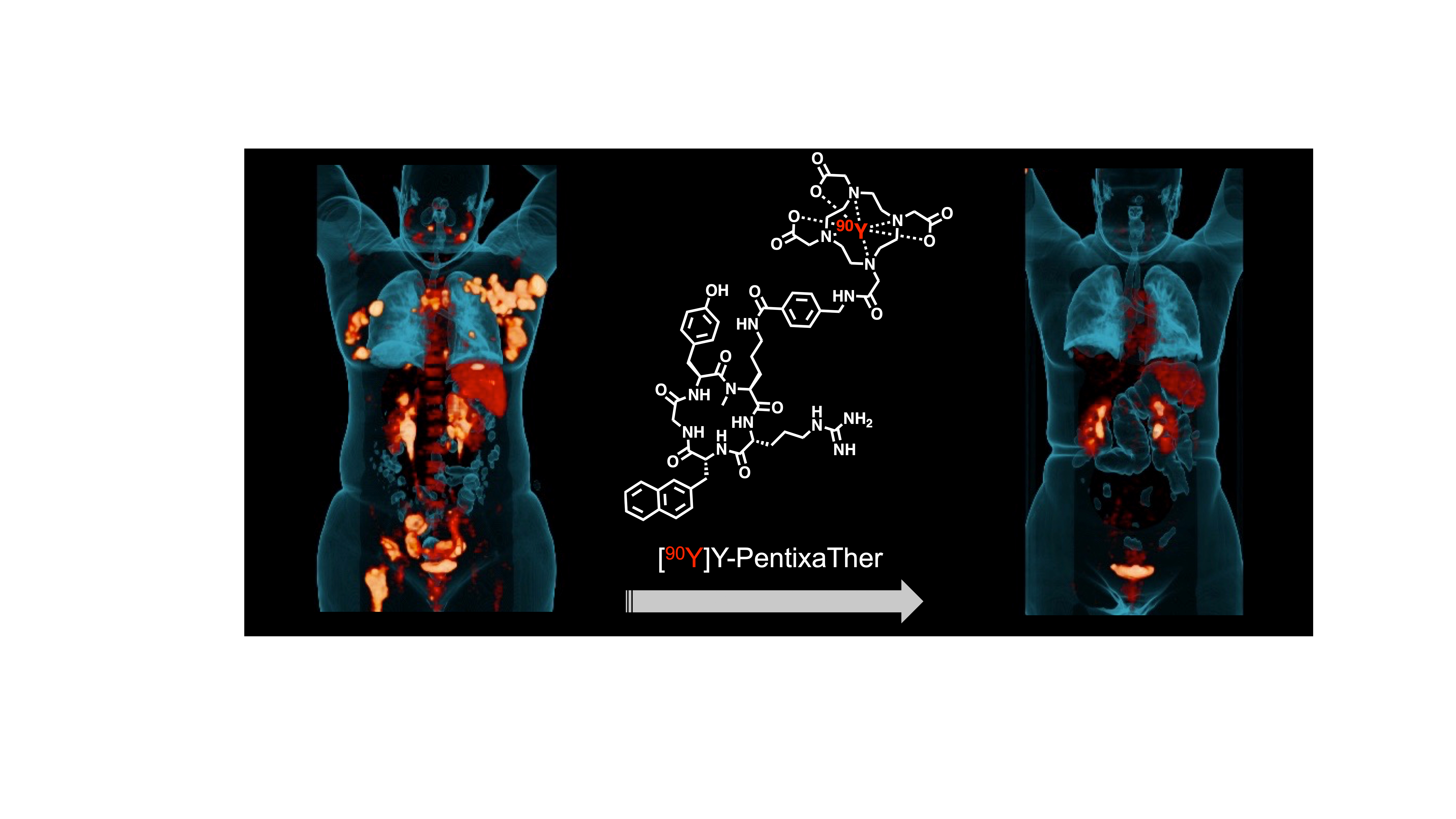

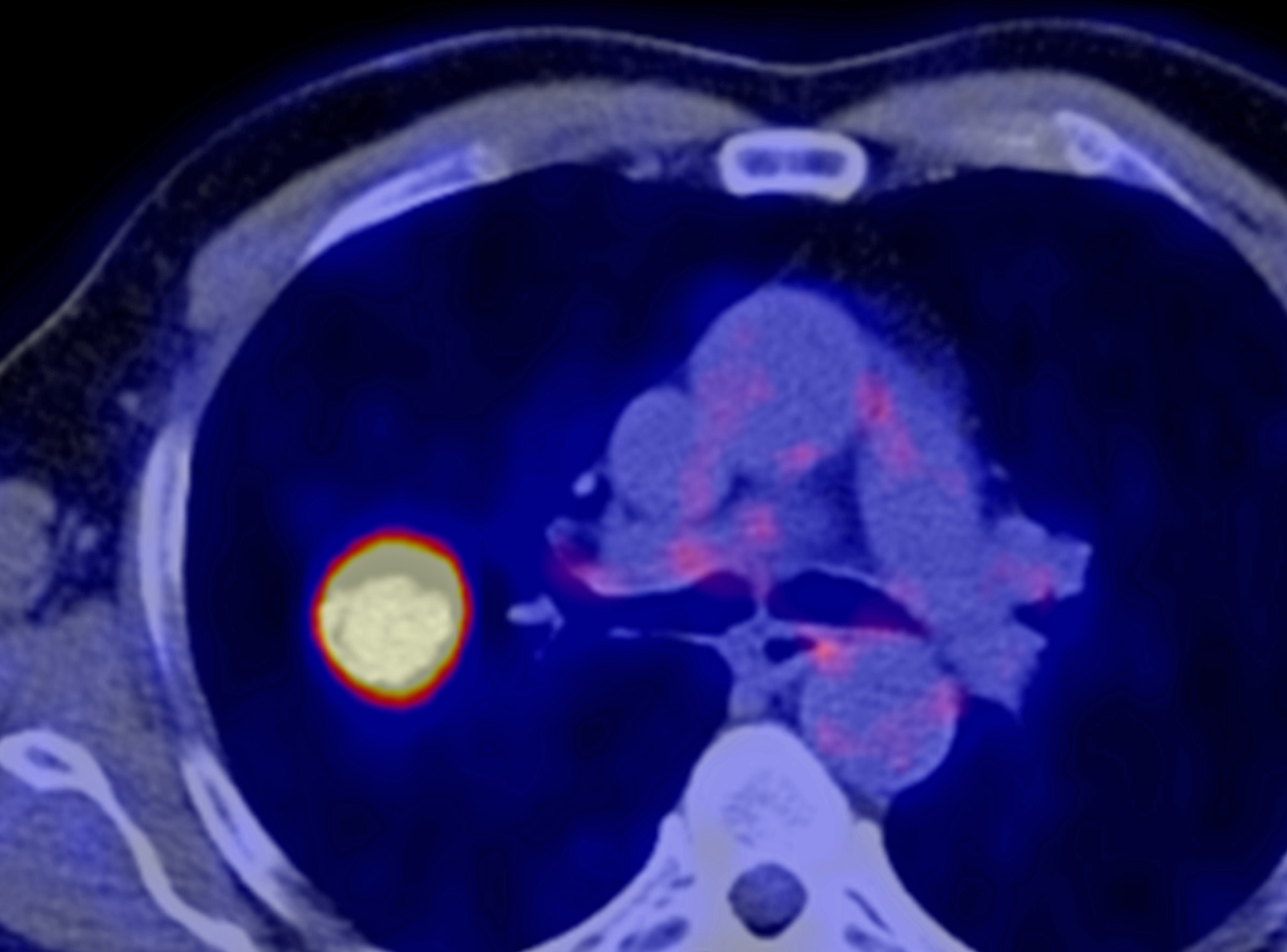

Erfolgreicher Einsatz von Theranostik

Prof. Dr. Andreas Buck, der Direktor der Nuklearmedizinischen Klinik des UKW, ist einer der Partner des Kompetenznetzwerks. Als Einstieg in das Treffen gab der renommierte Nuklearmediziner MdB Ullmann und Magnus Fischer als Vertreter des Kompetenznetzwerks einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten der Theranostik. Der Begriff verbindet die beiden Wörter Therapie und Diagnostik und weist darauf hin, dass sich in der Nuklearmedizin mit dem selben Wirkprinzip sowohl Krankheiten aufspüren, als auch behandeln lassen. „Wir setzen Theranostik unter anderem sehr erfolgreich bei Neuroendokrinen Tumoren, Prostatakarzinomen sowie Lymphomen und Leukämien ein“, berichtete der Klinikdirektor. Nach seinen Worten kommen für manche dieser patientenindividuellen, präzisionsmedizinischen Therapien Erkrankte aus aller Welt, beispielsweise sogar aus Japan, ans UKW.

Forschungs- und versorgungspolitische Rahmenbedingungen gestalten

Nach einem Rundgang durch die Nuklearmedizinische Klinik diskutierte die durch weitere Fachleute des UKW und des Kompetenzwerks bereicherte Runde Probleme des Fachgebiets, die sich aus den derzeitigen forschungs- und versorgungspolitischen Rahmenbedingungen ergeben. Eine der Fragen dabei war, wie die Abrechnungsmöglichkeiten für diagnostische Radiopharmaka in der ambulanten fachärztlichen Versorgung weiterentwickelt werden können. Hierzu sagte Prof. Ullmann: „Das Konzept von Theranostika ist relativ neu und innovativ. Deshalb muss das bestehende Abrechnungssystem überarbeitet werden, um es für Ärztinnen und Ärzte attraktiver zu machen, diese innovative Form der Therapie den Patientinnen und Patienten anbieten zu können. Dies könnte durch eine Anpassung der Gebührenordnung oder durch spezielle Vergütungsmodelle für innovative Therapieformen geschehen.“

Als weiteren Punkt widmete sich das Infogespräch der zukünftigen Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung von Patientinnen und Patienten mit zugelassenen Radiopharmaka. Laut Prof. Ullmann wäre es ein Fehler, hier die Lösung in einfachen und nicht patientengerechten planwirtschaftlichen Modellen zu suchen. „Kurzfristig hat die Bundesregierung die ersten richtigen Schritte eingeleitet, aber langfristig müssen wir noch mehr tun“, betonte der Politiker und fuhr fort: „Das heißt vor allem eine raschere Nutzenbewertung, damit Arzneimittel und Therapeutika bei den Patientinnen und Patienten zeitnah Anwendung finden können. Ein weiterer Punkt wäre die zuverlässige Diversifizierung der Lieferketten, um die Abhängigkeit von einzelnen Ländern zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass wir im europäischen Raum die Produktion attraktiver machen und auch den Blick nach Afrika richten.“ Nach seiner Auffassung wird das deutsche Gesundheitssystem ohne Anreizsysteme für die Pharmaunternehmen keine stabile Versorgung für die kommenden Jahrzehnte aufbauen können.