Würzburg. Du bist nicht allein. Ob bei Menschen oder Tieren - die Nähe zu Artgenossen kann in Angstsituationen beruhigend wirken. Dieser als Social Buffering bezeichnete Mechanismus wurde ursprünglich in der Tierforschung entdeckt. Selbst Zebrafische zeigen in Gegenwart von Artgenossen weniger Angstverhalten (Faustino et al., Scientific Reports, 2017). Dabei spielt die Größe des sichtbaren Schwarms keine Rolle. Schon der Sichtkontakt zu einzelnen Artgenossen in benachbarten Aquarien können bedrohliche Reize, in diesem Fall ausgelöst durch eine Alarmsubstanz im Wasser, abschwächen. Prof. Dr. Grit Hein, Professorin für Translationale Neurowissenschaften am Uniklinikum Würzburg (UKW), ließ sich von diesem einfachen Versuchsaufbau mit beeindruckendem Ergebnis inspirieren und untersuchte mit ihrem Team, ob der Effekt der bloßen sozialen Anwesenheit auch beim Menschen messbar ist, zunächst in der realen Welt und in einer aktuellen Studie in der virtuellen Welt.

„Soziale Interaktionen finden heute oft virtuell statt, aber die Auswirkungen von Social Buffering in der virtuellen Welt sind noch wenig bekannt“, erklärt Grit Hein.

Anwesenheit eines Artgenossen kann autonome Reaktionen auf aversive Reize abschwächen

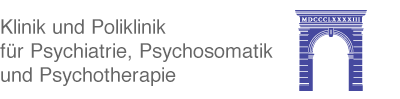

Zunächst zum Studiensetting in der realen Welt, welches in Vorgängerstudien (Qi Y et al., Proc Biol Sci, 2020 und Qi Y et al., Translational Psychiatry, 2021) verwendet wurde: Die Studienteilnehmerinnen befanden sich in einer schallisolierten Kabine und hörten angsteinflößende Schreie, sowohl allein als auch in Anwesenheit einer realen Person. Neben den emotionalen Bewertungen wurde auch der so genannte Hautleitwert untersucht und damit das autonome Angstmaß bestimmt, also die Aktivität des peripheren Nervensystems - übrigens ein Wert, der nicht beeinflusst werden kann und deshalb auch oft in der Lügendetektion eingesetzt wird. Wenn wir aversiven Reizen ausgesetzt sind, also Reizen, die unangenehm, schmerzhaft, angst- oder stressauslösend sind, werden unsere Schweißdrüsen aktiviert. Die Haut wird feuchter, ihre Leitfähigkeit verändert sich, der Hautleitwert steigt.

Es zeigte sich, dass die bloße Anwesenheit einer realen Person die autonome Reaktion auf den aversiven Reiz abschwächen und den Hautleitwert senken kann. Wobei die Personen, die eher sozial ängstlich sind, wie erwartet weniger von der Anwesenheit einer realen Person profitierten. Anders in der virtuellen Welt.

Angst auslösende Geräusche allein oder in Anwesenheit eines virtuellen Charakters mit unterschiedlichem Grad an menschenähnlichen Eigenschaften

Um ein vergleichbares virtuelles Setting zu haben, kooperierte Hein mit dem Team von Prof. Dr. Marc Erich Latoschik am Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktionen (HCI) am Center for Intelligence and Data Science (CAIDAS) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). Die schalldichte Kabine wurde in der virtuellen Realität nachgebaut und von den weiblichen und männlichen Statisten aus dem realen Studiensetting wurden Ganzkörperscans angefertigt, so dass auch sie 1:1 in die virtuelle Welt übertragen werden konnten. Und tatsächlich zeigte sich in der Studie der Social Buffering-Effekt in der virtuellen Welt auch bei sozial ängstlicheren Personen. „Total verrückt“, sagt Grit Hein. „Den Testpersonen war bewusst, dass es sich um virtuelle Charaktere handelte, die sie durch die VR-Brille wahrnahmen, und trotzdem wirkten sie beruhigend auf sie, was sich an der Senkung des Hautleitwerts zeigte.“

Unheimlich menschlich: Vermeidung des Uncanny Valley-Effekts

Das Team frage sich daraufhin: Wie menschlich muss ein virtueller Charakter idealerweise sein, damit er beruhigend wirkt und nicht ins Gegenteil umschlägt? Es gibt Forschungen, unter anderem von der Würzburger HCI-AG, die einen Fall in ein unheimliches Tal beschreiben, wenn ein künstliches Wesen zu menschlich aussieht, den so genannten Uncanny Valley-Effekt. Das heißt: Je menschlicher ein künstliches Wesen aussieht, desto sympathischer finden wir es - bis zu einem gewissen Punkt: Ist es zu menschenähnlich aber eben nicht perfekt genug, kann es unplausibel wirken und so Verwirrung, eine so genannte kognitive Dissonanz, sowie unangenehme oder gar beängstigende Gefühle auslösen.

Und so kamen in der aktuellen Studie zu der weiblichen und der männlichen Figur noch zwei Charaktere mit unterschiedlichen menschenähnlichen Merkmalen hinzu: eine einfache gesichts- und geschlechtslose, hautfarbene Holzpuppe und eine Punktwolke mit den groben Umrissen eines menschlichen Körpers. Ferner wurden die Studienteilnehmerinnen den Schreien allein, ohne virtuelle Figur, ausgesetzt.

Social Buffering mit Social Framing: Gleichgeschlechtliche virtuelle Figur und Holzpuppe wirken beruhigend, wenn sie als soziale Partner wahrgenommen werden

Zur großen Überraschung des Studienteams zeigte Woody, wie die Holzpuppe intern genannt wurde, einen ähnlich signifikanten Social Buffering Effekt wie die virtuelle Frau, während der männliche Charakter eher den gegenteiligen Effekt hatte. Bei der Wolke gab es kein Social Buffering, die Ergebnisse waren vergleichbar mit einem leeren Raum. Auch das sei ein wichtiges Ergebnis, so Grit Hein. Denn es zeige, dass der Social Buffering-Effekt durch mehr als nur Ablenkung hervorgerufen werde.

Aber: Die Holzfigur mit menschenähnlichen Zügen funktionierte nur mit sozialer Bedeutung. Das heißt: Den Probandinnen wurde vorher gesagt, dass der virtuelle Charakter ein Alarmsignal empfangen könne, wenn es ihnen nicht gut geht. Ohne dieses so genannte Social Framing hatte Woody keine beruhigende Wirkung. „Ein menschenähnlicher Charakter kann also durchaus Stress und Ängste reduzieren, sofern er eine soziale Bedeutung hat“, fasst Grit Hein die Ergebnisse der Studie zusammen, die jetzt in der Fachzeitschrift „Computers in Human Behaviour“ veröffentlicht wurde. Diese Erkenntnisse seien vor allem für psychiatrische Patientengruppen interessant, deren Behandlung durch eine virtuelle Therapie ergänzt werden könnte. In einem nächsten Schritt müsse nun herausgefunden werden, wer bei welchem Krankheitsbild auf welchen Charakter anspricht.

Nur zu wissen, dass ich die Situation verlassen kann, wie etwa mit einem Notfallknopf oder einem Notausgang, würde nicht ausreichen, das wäre zu abstrakt. „Ich brauche ein Gegenüber, was ich als ‚Rettungsanker‘ sehen kann und was mich nicht bewertet, wie eben Woody“, interpretiert Grit Hein die Ergebnisse. Der männliche Charakter habe bei den ausschließlich weiblichen Probandinnen diese Funktion anscheinend nicht erfüllt, obwohl er genau wie Woody oder der weibliche Charakter eingeführt wurde.

„Unsere größte Erkenntnis war, dass unsere Angstreaktion nicht von der optischen Detailtreue eines virtuellen Charakters abhängt, sondern davon, ob wir ihn als echten sozialen Partner betrachten“, resümiert Dr. Martin Weiß, Postdoktorand in der Arbeitsgruppe für Translationale Soziale Neurowissenschaften am UKW und gemeinsam mit Philipp Krop Erstautor der Studie. „Selbst eine stilisierte Figur kann – wenn wir ihr diese Rolle zuschreiben – unsere physiologischen Furchtreaktionen wirksam abpuffern. Das macht virtuelle Interventionen gegen Angst, wie zum Beispiel virtuelle Agenten oder KI-basierte Lösungen, wesentlich einfacher und günstiger zugänglich“, ergänzt Philipp Krop, wissenschaftlicher Mitarbeiter am CAIDAS.

Relevant für medizinische und gesellschaftliche Apps

Die kooperative Forschung zwischen dem Würzburger Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) und dem Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion (HCI) ist besonders relevant für den boomenden Markt der medizinischen Apps, die oft mit virtuellen Charakteren arbeiten und nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum (Trial and Error) entwickelt werden. Wem folgen wir am liebsten auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil? Wer motiviert uns zu täglichen Übungen? Wem vertrauen wir unsere Ängste und Sorgen an? „Mit unserer Art der Forschung können wir diese medizinischen Anwendungen auf empirische Füße stellen“, sagt Grit Hein. Die Basis ist gelegt, in weiteren Experimenten sollen die Charaktere mit weiteren Eigenschaften aufgeladen werden, etwa mit der Fähigkeit, soziale Signale auszusenden.

Publikation:

Martin Weiß, Philipp Krop, Lukas Treml, Elias Neuser, Mario Botsch, Martin J. Herrmann, Marc Erich Latoschik, Grit Hein. The buffering of autonomic fear responses is moderated by the characteristics of a virtual character. Computers in Human Behavior. Volume 168, 2025, 108657, ISSN 0747-5632, https://doi.org/10.1016/j.chb.2025.108657.

Vorgängerstudien in PubMed:

Qi Y, Herrmann MJ, Bell L, Fackler A, Han S, Deckert J, Hein G. The mere physical presence of another person reduces human autonomic responses to aversive sounds. Proc Biol Sci. 2020 Jan 29;287(1919):20192241. doi: 10.1098/rspb.2019.2241. Epub 2020 Jan 22. PMID: 31964306; PMCID: PMC7015327.

Qi Y, Bruch D, Krop P, Herrmann MJ, Latoschik ME, Deckert J, Hein G. Social buffering of human fear is shaped by gender, social concern, and the presence of real vs virtual agents. Transl Psychiatry. 2021 Dec 20;11(1):641. doi: 10.1038/s41398-021-01761-5. PMID: 34930923; PMCID: PMC8688413.

Text: KL / Wissenschaftskommunikation