Würzburg. CAR-T-Zellen sind hocheffektiv in der Behandlung bestimmter Blutkrebsarten. Jedoch bestehen weiterhin Herausforderungen dieser neuen Therapieform, die erstmals 2017 in den USA und ein Jahr später in Europa für die Behandlung der akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL) zugelassen wurde. Bislang gibt es zum Beispiel noch keine effektiven CAR-T-Zelltherapie für solide Tumoren. Weiterhin sind CAR-T-induzierte Remissionen nicht immer dauerhaft, und die CAR-T-Zell-Produktion ist langsam und aufwendig. Das möchte der Mediziner Dr. Karl Petri vom Universitätsklinikum Würzburg (UKW) ändern, indem er mit einer weiterentwickelten CRISPR Methode die Immunzelltherapien für onkologische Erkrankungen noch effizienter, aber auch sicherer macht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt sein Forschungsvorhaben im Rahmen des Emmy Noether-Programms in den kommenden sechs Jahren mit knapp zwei Millionen Euro.

Projekt Prime-CAR Inspection im Emmy Noether-Programm der DFG

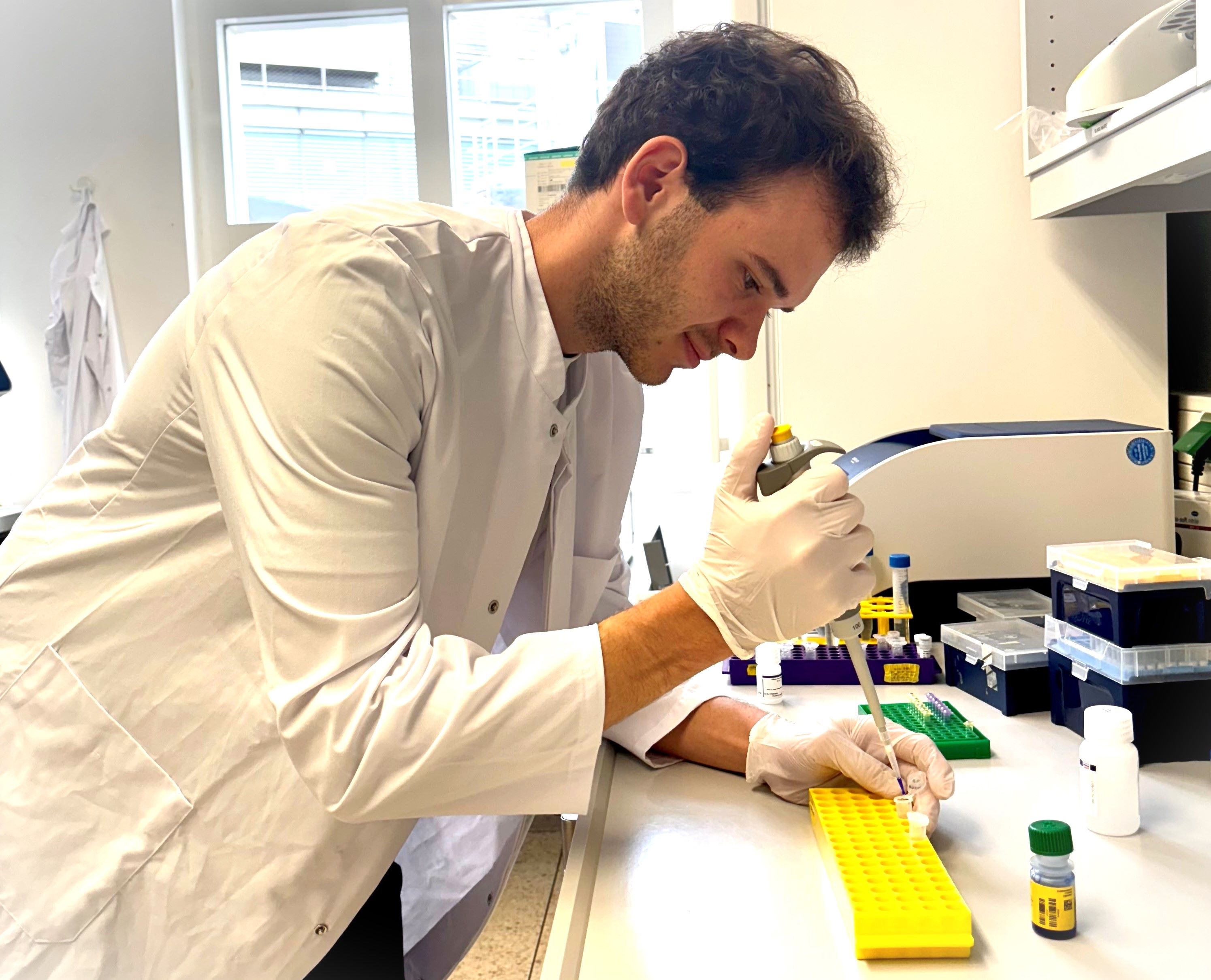

Prime-CAR Inspection heißt sein Projekt. Prime steht für die CRISPR 2.0-Methode CRISPR Prime Editing, die den gezielten und programmierbaren Einbau von DNA-Veränderungen in die therapeutischen T-Zellen ermöglicht; CAR für den chimären Antigenrezeptor, mit dem die körpereigenen T-Zellen der Patientinnen und Patienten ausgestattet werden und der den Immunzellen hilft, charakteristische Oberflächenmoleküle von Krebszellen zu erkennen und gezielt zu bekämpfen; Inspection für die Sicherheitvalidierung neuer Geneditierungsverfahren mit Hilfe modernster molekularer Diagnostik.

„Während bei der herkömmlichen CRISPR-Cas9-Methode ein Doppelstrangbruch in das DNA-Molekül eingebracht wird, genügt bei der CRISPR Prime Editing Methode ein Einzelstrangbruch, was präzisere Modifikationen der Zielzell DNA ermöglicht“, erklärt Karl Petri. Alle zwölf möglichen Basenpaar-Substitutionen sowie kleine Insertionen und Deletionen können mit CRISPR Prime Editing präzise in das T Zell Genom eingebracht werden.

Karl Petri: „Wenn man CRISPR-Cas9 als DNA-Schere bezeichnet, mit der man selektiv Genfunktionen ausschalten kann, dann ist Prime Editing vergleichbar mit Radiergummi und Bleistift, mit denen man DNA gezielt umschreiben kann.“

Neben der Optimierung der Geneditierungstechniken soll im Rahmen von Prime-CAR Inspection auch die Validierung der Sicherheit neuer Geneditierungstechniken standardisiert werden, damit eine klinische Translation möglich wird und am Ende leistungsfähigere CAR-T-Zellprodukte für Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom und anderen Krebserkrankungen zur Verfügung stehen.

Verbesserung krebsgerichteter CAR-T Zellen mit sicherheitsvalidierten CRISPR Prime Editoren

„Bisher ist die CAR-T-Zelltherapie für einzelne Blutkrebsarten zugelassen. Unser Ziel ist es, das Einsatzgebiet von CAR-T-Zelltherapien zu erweitern und ihre Wirksamkeit zu verbessern, so dass zum Beispiel auch solide Tumoren mit CAR-T-Zellen effektiv behandelt werden können. Außerdem wollen wir CAR-T Zellen so verändern, dass sie längere und dauerhafte Remissionen erzielen “, sagt Karl Petri.

Auch allogene CAR-T-Zellen, also veränderte T-Zellen von gesunden Spenderinnen und Spendern, stehen im Fokus seiner Forschung. „Mit CRISPR 2.0-Editing können bestimmte Moleküle der CAR-T Zellen so verändert werden, dass die fremden Zellen vom Immunsystem nicht abgestoßen werden. Auf diese Weise können große Mengen von CAR-T-Zellen mit breiter Anwendbarkeit auf Vorrat hergestellt werden was eine schnellere und kostengünstigere Anwendung von CAR-T Therapien ermöglicht“, erläutert der gebürtige Frankfurter.

Derzeit müssen für die CAR-T-Zelltherapie die weißen Blutkörperchen aus dem Blut der Erkrankten mittels Leukapherese von den übrigen Blutbestandteilen getrennt werden. Die Zellen werden im Labor gentechnisch verändert und den Betroffenen als lebendes Medikament über eine etwa zehnminütige Infusion wieder zugeführt. Eine einzige „scharf gemachte“ T-Zelle kann auf diese Weise Hunderte von Tumorzellen vernichten. Im Idealfall bleiben die T-Zellen ein Leben lang im Körper und schalten versteckte oder neu entstandene Tumorzellen aus.

Universitätsmedizin Würzburg bietet einzigartiges Forschungsumfeld

Karl Petri kam im Sommer 2023 nach Würzburg - nach einem sechsjährigen Forschungsaufenthalt am Massachusetts General Hospital und an der Harvard Medical School in Boston. Unter dem Mentoring von Prof. J. Keith Joung und Dr. Vikram Pattanayak beschäftigte er sich in den USA intensiv mit neuen Technologien wie der CRISPR 2.0 Geneditierung. „Für die Realisierung des Prime-CAR Inspection Programms bietet der Standort Würzburg ein einzigartiges Forschungsumfeld“, so Petri. Prof. Dr. Hermann Einsele, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am UKW, leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der CAR-T-Zelltherapie beim Multiplen Myelom, der zweithäufigsten Blutkrebserkrankung nach der Leukämie. Prof. Dr. Michael Hudecek, Leiter des Lehrstuhls für Zelluläre Immuntherapie, hat in Würzburg bereits im Jahr 2012 ein eigenes translationales Forschungsprogramm zu CAR-T-Zellen etabliert und wurde für seine innovativen Verfahren mehrfach ausgezeichnet. Auf dem Campus befindet sich zudem das von Prof. Jörg Vogel geleitete Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung, kurz HIRI, das mit seinen molekularbiologischen Methoden viele Anknüpfungspunkte bietet. Das HIRI ist auch Wirkstätte von Prof. Chase Beisel, einem Pionier der CRISPR Forschung, was viele methodische Synergien ermöglicht. Weitere Synergien, vor allem bei der Editierung von Immunzellen, ergeben sich mit der benachbarten Max-Planck-Forschungsgruppe für Systemimmunologie, kurz WÜSI, einer Initiative der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und der Max-Planck-Gesellschaft (MPG).

Über das Emmy Noether-Programm:

Das Emmy Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft richtet sich an hervorragend qualifizierte Postdocs sowie befristet beschäftigte Juniorprofessorinnen und –professoren in einer frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Karriere. Das Programm ermöglicht ihnen, sich durch die eigenverantwortliche Leitung einer Emmy Noether-Gruppe über einen Zeitraum von sechs Jahren für eine Hochschulprofessur zu qualifizieren.

Text: Kirstin Linkamp / UKW

Hier geht es zur englischen Pressemeldung beim Informationsdienst Wissenschaft.