Aktuelle Meldungen

Mit zunehmender Erderwärmung steigt die Wetterempfindlichkeit der Menschen, in der Fachsprache Biotropie genannt. Hitzewellen sowie rasche Temperaturänderungen zum Vortag und Temperaturschwankungen binnen eines Tages werden mit einer erhöhten Wetterfühligkeit in Verbindung gebracht, was zur Folge hat, dass bereits vorhandene Krankheiten und Beschwerden verstärkt oder ausgelöst werden können. „Der Klimawandel schlägt vor allem auf den Kreislauf und bereitet insbesondere Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck große Probleme. Es kommt zu Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Muskelkrämpfen bis hin zu Herzrhythmusstörungen“, erklärt Prof. Dr. Stefan Frantz, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik I des Uniklinikums Würzburg (UKW). Wer sich nicht rechtzeitig Kühlung verschafft, riskiert sogar einen Hitzschlag. Auch die Nieren können unter den erhöhten Durchschnittstemperaturen und extremer Hitze leiden.

Regulation der Körpertemperatur

Generell hat unser Körper verschiedene Möglichkeiten, die eigene Körpertemperatur zu regulieren und überschüssige Wärme abzugeben. Die bekannteste Maßnahme ist das Schwitzen. Stellt unser Temperaturkontrollzentrum im Gehirn, in der Fachsprache Hypothalamus genannt, fest, dass unsere Wohlfühltemperatur von 37 Grad im Körperinneren überschritten wird, werden die Schweißdrüsen in der Haut zur vermehrten Produktion angeregt. Wir geben also Wärme ab, indem der Schweiß auf der Körperoberfläche „verdampft“. Darüber hinaus stellt der Körper unsere Hautgefäße weit. Das Herz pumpt vermehrt warmes Blut in die erweiterten Hautgefäße, wodurch ebenfalls Wärme abgeleitet wird.

„In Folge des vermehrten Schwitzens kommt es naturgemäß zu einem Verlust von Flüssigkeit und wichtigen Körpersalzen, den sogenannten Elektrolyten. Der Mangel an Flüssigkeit und die hitzebedingte Weitstellung der Gefäße führen zu einem Absinken des Blutdrucks. Das Herz pumpt nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper - und die Nieren“, berichtet Professor Dr. Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie am UKW und Präsident der European Renal Association ERA und Initiator der Kampagne Strong Kidneys. „Wer diesen Flüssigkeitsverlust nicht ausgleicht, trocknet aus. Das kann ein Nierenversagen zur Folge haben. Auch das Risiko für die Bildung von Harnsteinen und Harnwegsinfektionen wird durch eine Austrocknung des Körpers erhöht.“

Genügend trinken

Pro Tag scheidet der Mensch knapp einen Liter Wasser über den Urin aus, einen halben Liter über den Schweiß und einen weiteren halben Liter über die Atmung. An heißen Tagen und bei großen Anstrengungen schwitzen wir noch mehr. Damit der Körper weiterhin einwandfrei funktioniert, muss dieser Verlust ausgeglichen werden. Wir müssen entsprechend mehr trinken - idealerweise ein bis zwei Liter zuzüglich zur sonstigen Trinkmenge, also unterm Strich zwei bis drei Liter. Experten empfehlen Leitungs- oder Mineralwasser, je nach Geschmack mit etwas Zitrone oder wenig Saft gemischt sowie ungesüßte Tees. Am besten trinkt man morgens direkt nach dem Aufstehen schon ein großes Glas Wasser, das füllt die Speicher wieder auf, kurbelt den Kreislauf an und fördert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.

Jüngere, gesunde Menschen können sich durchaus auf ihr Durstgefühl verlassen. Durst ist ein guter Indikator dafür, dass der Körper Flüssigkeit benötigt. Mit dem Alter lässt das Durstempfinden jedoch nach.

Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels sind übrigens Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, da der Magen-Darm-Trakt langsamer arbeitet, Schwindel, Muskelkrämpfe, Gliederschmerzen und Hauttrockenheit.

Achtung: Veränderte Flüssigkeitszufuhr bei Herz- oder Nierenerkrankung!

Patientinnen und Patienten mit einer Herz- oder Nierenerkrankung sollten die tägliche Trinkmenge unbedingt mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen, möglicherweise muss sie überdacht werden. Denn wenn ihr Körper das Wasser nicht vollständig ausscheiden kann, sammelt es sich möglicherweise in Beinen, Lunge oder im Bauchraum an. Tägliches Wiegen hilft, Schwankungen im Flüssigkeitshaushalt zu vermeiden. Eine Zunahme von einem halben Kilo Körpergewicht innerhalb eines Tages deutet in der Regel auf eine zu hohe Trinkmenge hin.

Elektrolyte ersetzen

Über den Schweiß gehen auch viele Elektrolyte verloren, wertvolle Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium sowie Zink und Jod. Achten Sie neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr auf eine ausgewogene Ernährung. Einem Mangel an Elektrolyten wirkt man gut mit einer Gemüsebrühe oder einer Gazpacho, der kalten Gemüsesuppe aus Andalusien, entgegen. Wer bereits an einer Herzerkrankung leidet, sollte vor allem seinen Kalium-Spiegel im Blick haben, da ein Kalium-Mangel die Herzfunktion noch stärker beeinträchtigen kann. Nehmen Sie jedoch nicht eigenmächtig, ohne ärztliche Absprache, Kalium-Tabletten ein.

Mittagshitze und körperliche Anstrengung meiden

Halten Sie an heißen Tagen mittags eine Siesta. Körperliche Aktivitäten wie Einkaufen, Haus- und Gartenarbeit sollten bei Hitze auf ein Minimum reduziert und in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden. Das gilt auch für Sport. Kraft- und Ausdauertraining stärken zwar das Herz und bringen Sie besser durch die Hitzewelle. An extrem heißen Tagen sollten Sie sich jedoch nicht überanstrengen und allenfalls schwimmen gehen oder in gekühlten Räumen moderat Sport treiben.

Hitze aussperren

Lüften Sie früh morgens und spät abends oder nachts und halten Sie tagsüber die Fenster geschlossen. Sperren Sie die Hitze aus, indem Sie alle Räume verdunkeln, sofern vorhanden mit außenliegende Rollläden, sie schützen besser vor Hitze als innenliegende Jalousien oder Vorhänge.

Luftige Kleidung tragen

Bevorzugen Sie leichte, luftige und helle Kleidung aus Baumwolle, damit sich die Hitze nicht staut. Und denken Sie an eine Kopfbedeckung, wenn Sie sich draußen aufhalten

Körper kühlen

Eine wohltuende Erfrischung bringen kalte feuchte Tücher im Nacken sowie kalte Fuß- und Armbäder. Für den Extra-Kühl-Effekt sorgen ein paar Tropfen ätherische Öle im Wasser wie Minze, Zitrone oder Eukalyptus.

Medikamente und Blutdruck im Blick behalten

Halten Sie Ihren Blutdruck im Blick. Denn die Hitze weitet die Gefäße, sodass der Blutdruck sinkt. Gegebenenfalls muss die Dosis der Medikamente angepasst werden. Doch auch die Wirkungen und Nebenwirkungen von anderen Medikamenten können sich bei Hitze ändern, wie zum Beispiel die der wassertreibenden Mittel, so genannte Diuretika. Um unerwünschte Folgen zu vermeiden, sollten Sie im Hochsommer die Dosierung der Medikamente ebenso wie die Anpassung der Trinkmenge stets mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt besprechen. Lagern Sie Ihre Medikamente immer an einem kühlen und schattigen Ort.

Hitzenotfall

Wer bei Mitmenschen Symptome wie plötzlicher Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Krampfanfall, Fieber, starken Kopfschmerzen oder wiederholtem heftigen Erbrechen beobachtet, sollte umgehend den Notarzt 112 rufen und bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe leisten. Bringen Sie die Person in den Schatten und sorgen Sie mit kalten Tüchern für Abkühlung. Bei Bewusstlosigkeit ist die stabile Seitenlage angebracht, bei Atemstillstand Herzdruckmassage.

Hitzewarnungen

Um sich für heiße Tage zu wappnen, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Webseite des Deutschen Wetterdiensts (DWD): www.dwd.de

Herzgesundheit

Ausführliche Informationen zur Herzgesundheit erhalten Sie auf der Webseite des Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz Würzburg: www.dzhi.de

Nierengesundheit:

Informationen zur Stärkung der Nieren gibt es unter www.strongkidneys.eu

Abkühlung in Würzburg:

Wo gibt es Schattenplätze in Würzburg? Wo kann ich unterwegs kostenfrei Leitungswasser in meine Flasche nachfüllen? Die Stadt Würzburg gibt weitere Tipps zum Thema Hitze: www.wuerzburg.de/hitze

Würzburg. Nach Bergamo, Vancouver, Hong Kong, Manchester, Mexiko City und Prag ist nun Würzburg der Austragungsort des internationalen Fabry Kongresses. Beim 7th Update on Fabry Disease vom 29. bis 31. Mai 2022 werden sich namhafte Fachleute sowie Behandelnde der Fabry-Krankheit aus der ganzen Welt über jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse austauschen. Der Schwerpunkt liegt auf neuen Behandlungsansätzen, Ausgangsmerkmalen, die das patientenindividuelle Ansprechen auf die Behandlung von Morbus Fabry bestimmen und Antikörper-Interaktionen mit der sogenannten infundierten Enzymersatztherapie (ERT = Enzyme Replacement Therapy).

Die lysosomale Speichererkrankung Morbus Fabry wird über ein fehlerhaftes Gen, das GLA-Gen, hervorgerufen. Die Mutationen haben zur Folge, dass dem Körper das lebenswichtige Enzym alpha-Galaktosidase A teilweise oder gänzlich fehlt. Dadurch können wiederum die sogenannten Glykosphingolipide nicht genügend abgebaut werden, die Fettsubstanzen reichern sich in verschiedenen Zellen im gesamten Körper an und schädigen das Gewebe und wichtige Organe, vor allem die Nieren und das Herz, aber auch das Gehirn

Interdisziplinäre Forschung und Behandlung

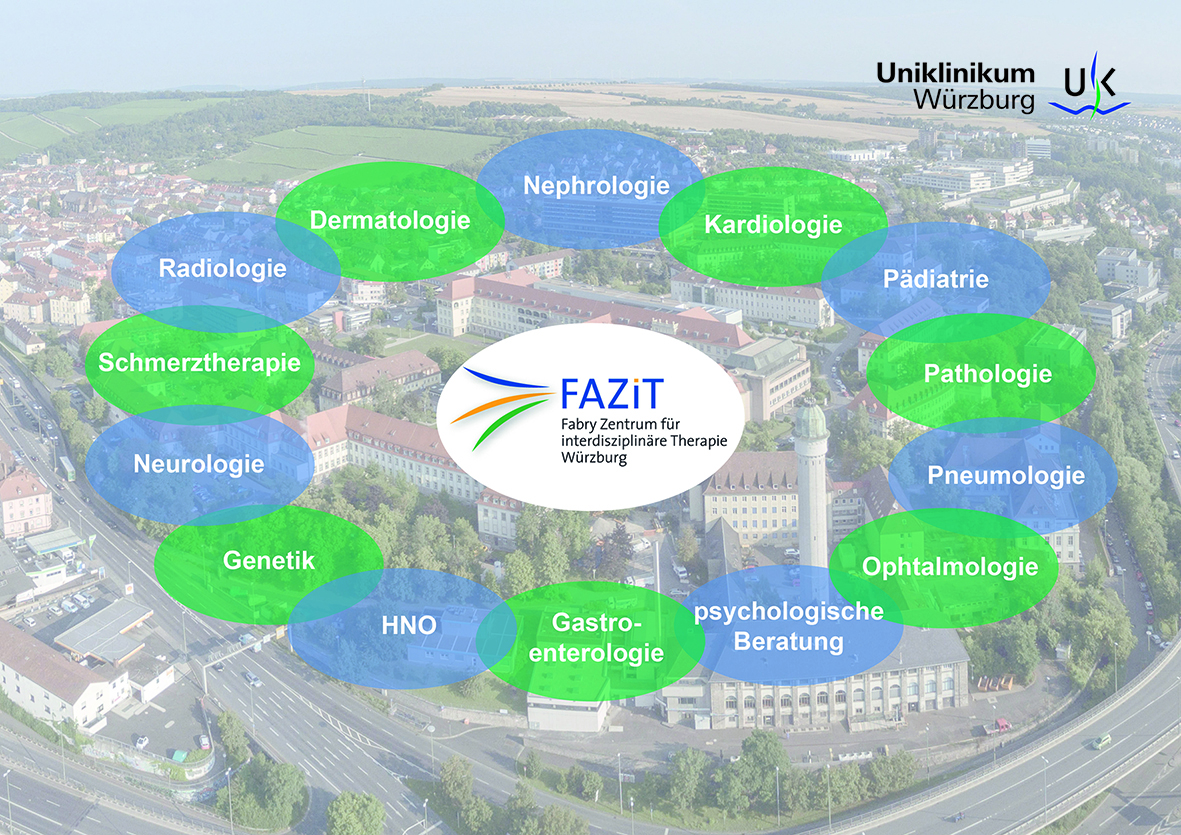

Für diese Trias Niere, Herz und Nervensystem – steht im Würzburger Fabry-Zentrum für interdisziplinäre Therapie (FAZiT) ein exzellentes Forschungs- und Behandlungsteam zur Verfügung. Prof. Dr. med. Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie in der Medizinischen Klinik und Poliklinik I, hatte das Zentrum bereits im Jahr 2001 gegründet, wenig später kam die Kardiologie mit Privatdozent Dr. Peter Nordbeck hinzu. Und inzwischen ist auch die Neurologie mit Prof. Dr. Claudia Sommer und Prof. Dr. Nurcan Üçeyler stark eingebunden. Weitere Expertise kommt aus zahlreichen Fachabteilungen der Uniklinik wie der Kinderklinik, Radiologie, kardiovaskulären Genetik, HNO sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie aber auch aus den Instituten für Humangenetik und Pathologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

„Diese X-chromosomal vererbte Multisystemerkrankung erfordert einen interdisziplinären und interprofessionellen Ansatz, den wir hier in Würzburg intensiv leben“, betont Christoph Wanner. „Wir können in kurzer Zeit ein umfassendes Diagnostikprogramm durchführen und zeitnah individualisierte Therapien anbieten.“

Akademisches Flair

Das Würzburger Fabry-Zentrum ist das größte in Deutschland. In seiner Spezialambulanz werden aktuell 200 Erwachsene und Kinder betreut. Viele der Patientinnen und Patienten nehmen an Studien teil. So wurden in der Beobachtungsstudie seit Zentrumsgründung im Jahr 2001 die Krankheitsverläufe von 400 Betroffenen analysiert. Die krankheitsbezogenen Daten fließen sowohl in die interne Datenbank als auch in internationale Register wie etwa das weltweite Fabry Registry, welches von Würzburg aus mitgeleitet wird. So werden bei dieser sehr seltenen Erkrankungen Informationen zusammengetragen, die verlässliche Aussagen über den Krankheitsverlauf der Krankheit und den Erfolg der Behandlungen ermöglichen.

Morbus Fabry bietet mit seinem breit gefächerten Krankheitsbild zahlreiche wissenschaftliche Fragestellungen. „Ideal für den Nachwuchs! Dieses akademische Flair, den das Fabry-Zentrum umgibt, hat mich immer fasziniert“, schwärmt Christoph Wanner: „Allein aus dem Beobachtungsregister sind in Würzburg 150 Publikationen entstanden.“

Portfolio der Würzburger Neurologie hat Alleinstellungscharakter

Vor allem für die Neurologie ist Morbus Fabry eine besonders wichtige Erkrankung, da sie das periphere und zentrale Nervensystem betreffen kann. Die neurologischen Hauptsymptome sind wiederkehrende Schlaganfälle und Schmerzen. Insbesondere die mit Morbus Fabry assoziierten Schmerzen, die bereits in der Kindheit eintreten, sowie die mit der Erkrankung einhergehende Kleinfaserneuropathie werden seit mehr als zehn Jahren in der Neurologischen Klinik am Uniklinikum Würzburg umfangreich untersucht. Nurcan Üçeyler, Heisenberg-Professorin und Prodekanin der Medizinischen Fakultät nennt Beispiele: „So wird die Pathophysiologie von Schmerz und Neuropathie im Mausmodell beforscht, und durch die Etablierung patienteneigener Zellkultursysteme basierend auf induzierten pluripotenten Stammzellen können wir genuine translationale Forschung betreiben. Dieses umfangreiche Portfolio über anspruchsvolle klinische Forschung, Forschung im Tiermodell und an patienteneigenen Körperzellen zum Thema Neurologie und Morbus Fabry hat Alleinstellungscharakter.“

Der Morbus Fabry als kardiale Modell-Erkrankung

Aus Sicht der Kardiologie liegt ein aktueller Hauptfokus der Forschung vor allem auf der genaueren Charakterisierung der Pathophysiologie, also der Krankheitsentstehung, und der dadurch bedingten klinischen Ausprägung der Erkrankung. Interessanterweise teilt der Morbus Fabry viele Gemeinsamkeiten mit anderen Erkrankungen welche zu einer Verdickung des Herzmuskels führen, so dass die Erkrankung sowohl hinsichtlich der Diagnostik als auch in Bezug auf die Weiterentwicklung neuer Therapiekonzepte Modellcharakter hat. So konnten unter anderem zuletzt neue Bildgebungstechniken entwickelt werden, die nicht nur für die Diagnostik der Fabry-Erkrankung vielversprechend sind. Gleiches gilt für die Therapie: „Die erfolgreiche Einführung neuer Therapieansätze wie der sogenannten Chaperon-Therapie bedeuten für eine große Zahl herzkranker Patientinnen und Patienten in Deutschland und weltweit eine enorme Chance, da gerade im Bereich von Herzmuskelschwäche, die aus einer Verdickung des Herzmuskels resultiert, bisher kaum wirksame Behandlungsmöglichkeiten verfügbar waren“, erklärt Privatdozent Dr. Peter Nordbeck.

Suche nach geeignete Gentherapien

Neben der noch relativ neuen Chaperon-Therapie ist die infundierte Enzymersatztherapie augenblicklich die einzige Therapie, die den Betroffenen zur Verfügung steht. Dabei wird den Patientinnen und Patienten alle 14 Tage ein bestimmtes Enzym über eine Infusion in die Vene verabreicht. „Das ist zeitaufwändig und kann das natürliche Enzym immer noch nicht zu hundert Prozent ersetzen“, bemerkt Christoph Wanner. „Wir arbeiten mit Hochdruck mit an klinischen Studien zu geeigneten Gentherapien. Erste Ergebnisse werden beim 7th Update on Fabry Disease in Würzburg diskutiert. Es wird spannend.“

Sämtliche Abstracts des 7th International Update on Fabry Disease sind ab dem 26. Mai 2022 im Journal Nephron online: DOI: 10.1159/000524933

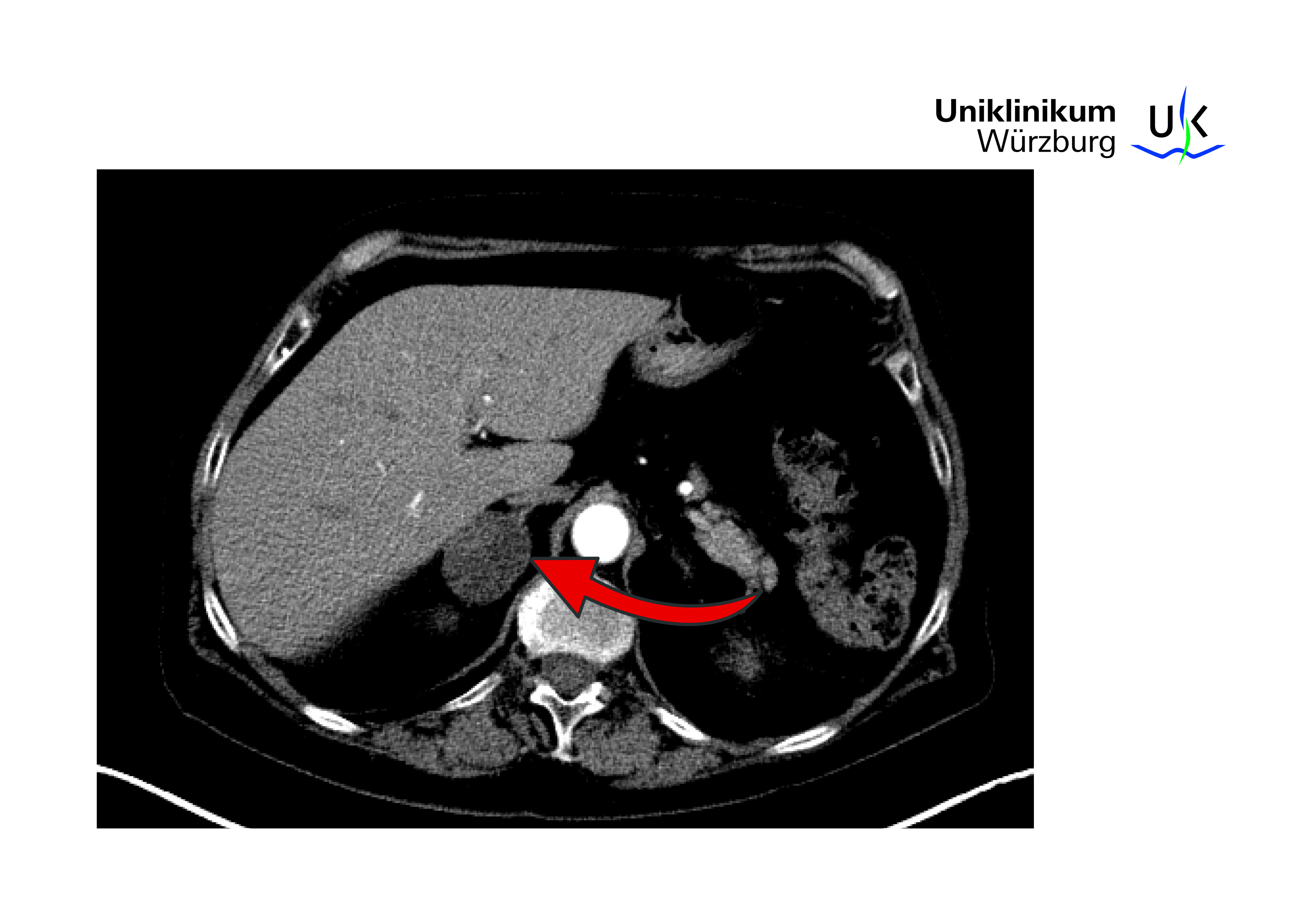

Drei Prozent der über 50-Jährigen haben Nebennierentumore. Bei den über 80-Jährigen ist sogar jeder zehnte betroffen. 80 bis 90 Prozent dieser Tumore, die meist zufällig, zum Beispiel bei einer Computertomographie bei Gallenproblemen, Nierensteinen oder Rückenleiden, entdeckt werden, sind jedoch gutartig und vermeintlich harmlos. Vermeintlich. Denn eine leicht gesteigerte Produktion des Hormons Kortisol, die viele dieser Tumore mit sich bringen, spaltete vor einiger Zeit die Meinungen. Muss man den Tumor operativ entfernen oder nicht?

Bis vor kurzem war Prof. Dr. Martin Fassnacht, Leiter des Lehrstuhls Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Würzburg, noch der Meinung, dass man die meisten gutartigen Nebennierentumore nicht behandeln müsse, sondern nur diejenigen, die zu einem schweren Hormonexzess führen. Im Jahr 2014 berichteten zwei Studien unabhängig voneinander, dass Patienten und Patientinnen mit gutartigen Nebennierentumoren und erhöhter Hormonproduktion eher sterben als diejenigen, deren Tumor kein Kortisol produziert. Untersucht wurden insgesamt 400 Betroffene. „Das war uns zu wenig, wir wollten es genau wissen“, erinnert sich Martin Fassnacht. Bei einem europäischen Nebennierentreffen im Jahr 2014 in München adressierte er die Hypothese, dass das Krankheitsbild bei den meisten Betroffenen zu ignorieren sei und animierte seine europäischen Kolleginnen und Kollegen zu einer großen Kohortenstudie namens NAPACA-Outcome. 28 Zentren aus 16 europäischen Ländern und zwei Zentren aus den USA schlossen sich an. Die selbst gesetzte Mindestmarke von 2014 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern wurde schnell erreicht und schlussendlich sogar verdoppelt. Von den 4374 aufgenommenen Patientinnen und Patienten erfüllten 3656 sämtliche Studienkriterien: Erwachsene mit gutartigem Nebennierentumor, der größer als ein Zentimeter ist und bei denen mittels Dexamethason-Test untersucht worden war, ob der Tumor vermehrt Kortisol produziert. Patientinnen und Patienten mit bösartigem Tumor und klinisch erkennbarem Hormonüberschuss wie zum Beispiel einem Cushing-Syndrom wurden ausgeschlossen. „Bei einem Cushing Syndrom sieht man den Betroffenen im Rahmen der ärztlichen Untersuchung gleich an, dass sie schwer krank sind. Hier besteht dann zweifelsohne rascher Handlungsbedarf“, bemerkt Martin Fassnacht.

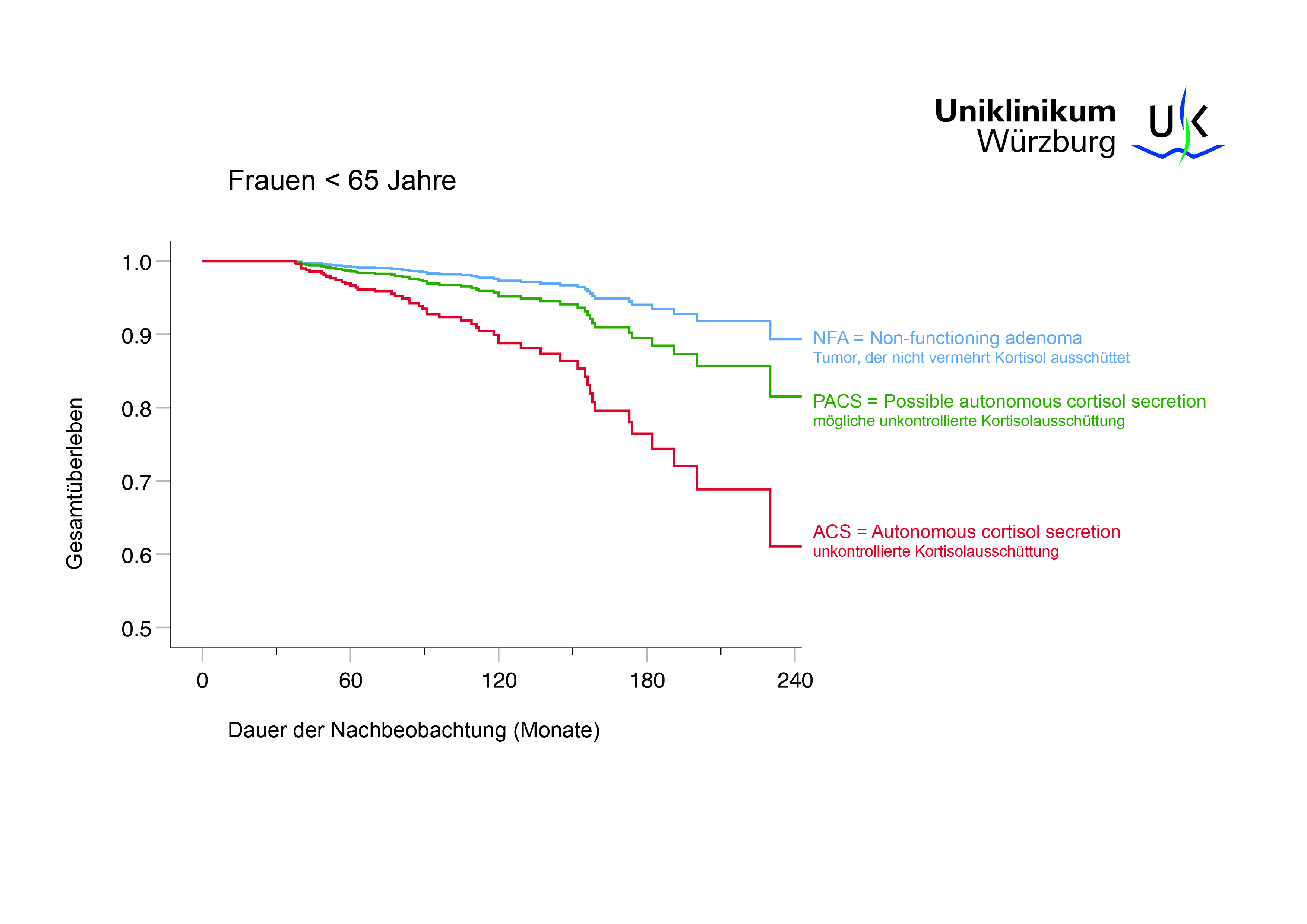

Frauen unter 65 gefährdet das Zuviel an Kortisol am meisten

Die Auswertung dieser großen Studie hat selbst Skeptiker wie Martin Fassnacht überzeugt: „Entgegen meiner Hypothese sterben diejenigen mit einem Zuviel an Kortisol tatsächlich eher als diejenigen ohne. Doch es trifft nicht alle gleich. Zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass Frauen unter 65 mit vermehrter Kortisolausschüttung ein vierfach höheres Risiko haben, eher zu sterben als Frauen ohne Kortisolüberschuss. Interessanterweise scheint letzterer bei Männern über 65 kaum eine Rolle zu spielen.“

Warum ist das so? Es könnte an dem Schutz liegen, den Frauen generell bis zu den Wechseljahren und zehn Jahre danach haben, zum Beispiel was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Sie seien generell gesünder als Männer und hätten eine höhere Lebenserwartung. „Je gesünder die Patienten sind, desto relevanter ist die Rolle des Kortisols“, vermutet Priv.-Doz. Dr. Timo Deutschbein, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Endokrinologie und Erstautor der Publikation. „Hätten die jungen Frauen unabhängig vom Kortisol ein relevant erhöhtes Risikoprofil, zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und Nikotinkonsum, würde das Kortisol wahrscheinlich keine wesentliche Rolle mehr spielen.“ All das werde jetzt in Folgestudien genauer untersucht. Auch der kausale Zusammenhang zwischen Zuviel an Kortisol und höherer Sterblichkeit müsse unter die Lupe genommen werden. Schließlich könnte die Sterblichkeit auch mit einem bisher unbekannten Faktor zusammenhängen, der für die Entstehung und das Wachstum des Nebennierentumors verantwortlich ist und „nur nebenbei“ zur vermehrten Kortisolausschüttung führt.

Zukünftig gilt es vor allem zu prüfen, wem eine Operation oder medikamentöse Behandlung empfohlen werden kann. „Ein Teil der Patientinnen und Patienten würde vermutlich von einer Operation oder medikamentösen Behandlung profitieren“, revidiert Martin Fassnacht seine anfängliche Meinung.

Die Auswertungen dieser von Würzburg aus geleiteten multizentrischen Studie wurde jetzt im renommierten Journal Lancet Diabetes Endocrinology publiziert: doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00100-0

Fast jeder Dritte in Deutschland hat Bluthochdruck. Allerdings weiß jede/r fünfte Betroffene nicht, dass sie oder er an arterieller Hypertonie – so der Fachausdruck – erkrankt ist. Zudem entwickeln sich die damit verbundenen Gesundheitsprobleme schleichend. Unbehandelt wird die Tragweite von Bluthochdruck erst deutlich, wenn drastische Folgen, wie etwa ein Schlaganfall, auftreten. Gründe genug für das Uniklinikum Würzburg (UKW), der Volkskrankheit ein öffentliches und kostenloses Webinar zu widmen:

Am Mittwoch, den 11. Mai 2022, wird Prof. Dr. Stefan Frantz, der Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik I des UKW, wesentliche Aspekte der Erkrankung erläutern. Dabei stehen ihm eine weitere Expertin und ein weiterer Experte aus seiner Klinik zur Seite: Privatdozentin Dr. Anna Frey, die Stellvertretende Leiterin der internistischen Intensiv- und Notfallmedizin sowie Dr. Ullrich Dischinger, Oberarzt der Endokrinologie und Diabetologie.

Gefäßfreundliche Lebensweise und regelmäßige Tabletteneinnahme

Zu den Botschaften der Veranstaltung gehört, dass Menschen mit Bluthochdruck selbst viel tun können, um ihre Werte in den Griff zu bekommen, zum Beispiel Übergewicht reduzieren, sich gesund ernähren, Sport treiben, das Rauchen aufgeben, ausreichend schlafen sowie Stress reduzieren. „Natürlich geht es in vielen Fällen trotzdem nicht ohne Tabletten“; weiß Prof. Frantz und fährt fort: „Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten die Medikamente regelmäßig einnehmen. Nur dann kann die dauerhafte Einstellung eines guten Blutdrucks gelingen.“

Das vom UKW und der Mediengruppe Main-Post gemeinsam organisierte Webinar geht von 18:00 bis etwa 19:30 Uhr. Es nutzt die Plattform Zoom. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Internetverbindung sowie ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop oder ein PC. Wichtig – auch für die Übermittlung der Zugangsdaten – ist eine Anmeldung ausschließlich bei der Main-Post unter Tel: 0931/6001 6001 oder unter http://akademie.mainpost.de.

Auch ein Thema beim Würzburger Gesundheitstag

Generell steht die Herzgesundheit in diesem Frühjahr in Würzburg in einem besonderen Fokus. So konzentriert sich auch der am Samstag, den 14. Mai 2022 stattfindende Würzburger Gesundheitstag unter dem Motto #gesundmitherz auf Herz-Kreislauferkrankungen. Das UKW wird sich diesem Schwerpunkt – neben vielen weiteren interessanten Themen – an einem seiner Infostände am Oberen Markt annehmen.

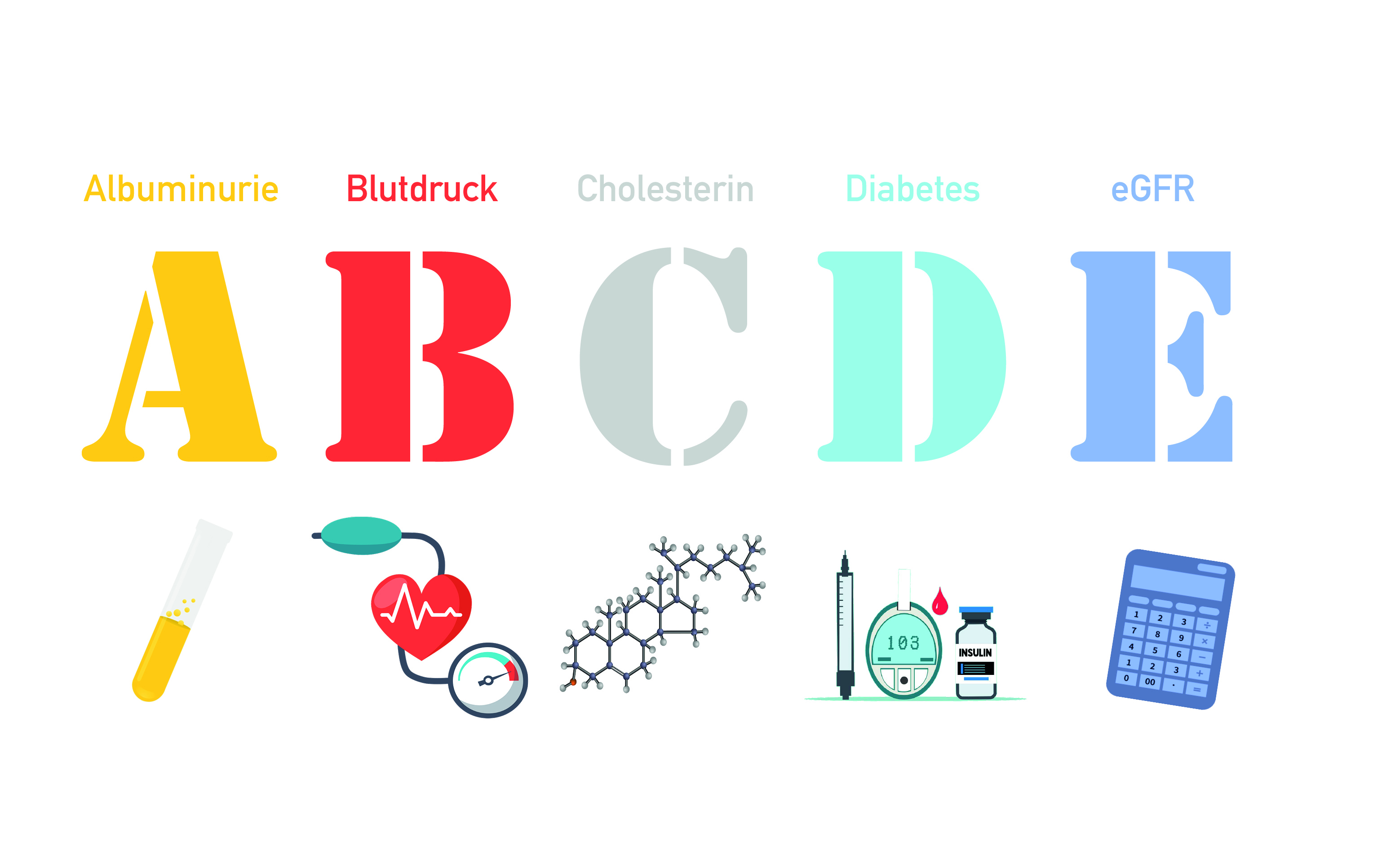

Diese Frage sollten alle Männer ab 40 Jahren und alle Frauen nach der Menopause oder ab 50 Jahren bejahen können. A steht für Albuminurie, B für Blutdruck, C für Cholesterin, D für Diabetes und E für eGFR-Status. Das ABCDE-Profil kann mit F für Fettleibigkeit fortgesetzt werden, auch ein N für Nikotin sollte auftauchen. Das ABCDE-Profil liefert Hinweise auf ein mögliches Risiko für Nieren-, aber auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die genauen Prognosen sollen Patienten und Ärzte dazu anregen, frühzeitig vorbeugende Maßnahmen einzuleiten. Denn sowohl für die Herzinsuffizienz als auch für die Niereninsuffizienz gilt: Je eher die Erkrankungen erkannt werden, desto besser lassen sie sich behandeln.

Komplexes Zusammenspiel von Herz und Niere

Neue Entwicklungen gehen übrigens dahin, Herz- und Niereninsuffizienz nicht mehr getrennt voneinander zu betrachten. Jeder zweite Herzinsuffizienz-Patient hat eine chronische Nierenerkrankung. Und viele Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz haben ein schwaches Herz. Je nach Ursprung ist oft von einem kardiorenalen oder renokardialen Syndrom die Rede (lateinisch ren für Niere). Das Zusammenspiel von Herz und Nieren ist wesentlich komplexer, sodass Mediziner inzwischen von der Nephrokardiologie sprechen. Nephrokardiologen stellen nicht mehr das auslösende Organ in den Vordergrund, sondern das dominante Krankheitsbild, welches zuerst behandelt werden muss.

Geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) ist wichtiger Marker

Doch inwiefern schwächen sich Herz und Nieren gegenseitig? Ein schwaches Herz pumpt schlecht. Die Nieren werden nicht mit ausreichend Blut versorgt und ihre Glomeruli filtrieren weniger Primärharn aus dem Blut ab, was eine verminderte glomeruläre Filtrationsrate (GFR) zur Folge hat. Die GFR wird durch das E aus dem ABCDE-Profil abgedeckt. Das „e“ steht für „estimated“ - eGFR. Das heißt, die GFR wird anhand des Serumkreatinins, Alters, Geschlechts und der Hautfarbe geschätzt. Der Normalwert liegt bei 90 bis 130 Milliliter pro Minute. Die Nieren reagieren auf diese Unterversorgung mit Blut, in dem sie mehr vom hormonähnlichen Renin freisetzen. Dieses bringt den Kreislauf wieder in Schwung, erhöht den Blutdruck und damit auch den Filtrationsdruck in den Nieren. Gleichzeitig wird das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) aktiviert. Das RAAS verengt die Gefäße, Blutdruck und Blutvolumen steigen immer weiter und damit auch der Druck auf Herz und Nieren.

Nieren leiden leise

Die wenigsten wissen oder spüren, dass ihre Herzen oder Nieren immer schwächer werden. Denn die Symptome sind anfangs nicht spezifisch. Und vor allem die Nieren leiden leise. Eine Nierenerkrankung geht ohne Schmerzen einher. Umso mehr begrüßt die Europäische Nierengesellschaft (ERA), dass die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) inzwischen in ihren neuen Leitlinien empfiehlt, beim Screening auf kardiovaskuläre Risikofaktoren immer auch die Marker für eine Nierenerkrankung zu berücksichtigen. „Damit erkennt sie die chronische Nierenerkrankung als starken und unabhängigen Risikofaktor für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung an“, betont Prof. Dr. Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie am Universitätsklinikum Würzburg und Präsident der ERA. Bislang sei die Unsichtbarkeit der Chronischen Nierenerkrankung als klinische Diagnose ein großes Hindernis für die Umsetzung von Strategien zur Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos. In einer schwedischen Kohorte wurde zum Beispiel bei mehr als 50.000 Personen mit einer Nierenerkrankung nur bei 23 Prozent eine tatsächliche Diagnose vom behandelnden Arzt in den elektronischen Gesundheitsakten registriert.

Albumin-Bestimmung mit UACR-Test

Ein frühes Erkennen einer beginnenden Nierenschädigung ist neben der eGFR auch durch die Bestimmung des Eiweißes Albumin im Urin möglich und wichtig. Denn Nierenschäden können aufgehalten, aber nicht rückgängig gemacht werden. Ein Urinschnelltest mit einem klassischen Urinstreifen gibt erste Hinweise. „Noch genauer ist ein UACR-Test - Urin Albumin zu Creatinin-Ratio. Mit dem Labortest wird das Verhältnis von Albumin- und Kreatininkonzentration im Urin gemessen“, schildert Christoph Wanner. „Idealerweise bietet jeder Hausarzt, Diabetologe und Kardiologe regelmäßig diesen in der Handhabung sehr einfachen und sauberen Labortest an. Der Patient bringt ein vorher verteiltes Urinröhrchen seines Morgenurins mit zum Arzt.“

Ebenso wichtig ist es natürlich auch, bei Nierenpatienten das kardiovaskuläre Risiko genau abzuklären. Herz-Kreislauf-Komplikationen bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz machen den Medizinern oft größere Sorgen als Nierenkomplikationen allein. Letztendlich sterben die meisten Nierenpatienten nicht aufgrund ihrer Niereninsuffizienz, sondern an einem Herz-Kreislauf-Ereignis.

Weitere Informationen zur Nierengesundheit liefert ein kurzer Aufklärungsfilm der Europäischen Nierengesellschaft ERA auf der Präventionswebseite www.strongkidneys.eu.

Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten

Telefon

ZIM-Pforte

+49 931 201-57057 oder

+49 931 201-57056

sonst bitte ZOM-Pforte

+49 931 201-55777

Befundanforderung

+49 931 201-39208

Fax: +49 931 201-639208

E-Mail: m1_info@ukw.de

Anlaufstelle für Studierende

Lehrkoordinatorin Sabine Schmitt

+49 931 201-39771

E-Mail: lehrkoordination-innere-medizin@ukw.de

Privatärztliche Abrechnung

+49 931 201-39003

E-Mail: endres_c@ukw.de

Kontakte

Direktion

Prof. Dr. med. Stefan Frantz

E-Mail: m1_direktion@ukw.de

Direktionsbüro

Ines Weyer

E-Mail: weyer_i@ukw.de

Fax: +49 931 201-639001

Anschrift

Medizinische Klinik und Poliklinik I des Universitätsklinikums | Zentrum Innere Medizin (ZIM) |Oberdürrbacher Straße 6 | Haus A3 | 97080 Würzburg | Deutschland